材料一江浙地区,在很早以前就是我国的粮仓,而到康、雍、乾时期,“本地(江浙地区)所产丰谷,不足供食用”,过去的“苏湖熟,天下足”变成了“湖广熟,天下足”。此时,江浙地区经济作物广泛种植,粮食不能自给。松江种稻之地只占1/3,每年都从外地运进大量粮食,特别是集中了大批非农业人口的工商业城镇,更是家无隔宿之粮,江浙市镇更是如此。

——摘编自戴逸《简明清史》

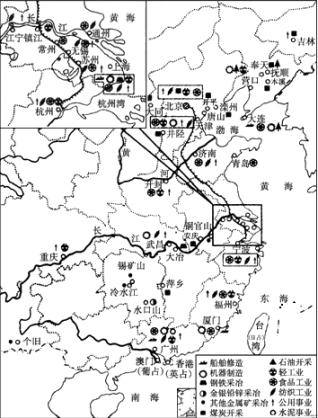

材料二20世纪初民族资本主义工业分布示意图

材料三长江水系“外通大洋,内联深广腹地”,是连接内陆腹地和国际市场的枢纽;长三角城市群国际化程度高,在市场化为主导的企业合作、港口联盟、创新协同等方面积累了丰富的区域合作经验;长江文化异彩纷呈,自古以来开放进取,主动吸取优秀的外来文化,辐射内陆,走向海洋;改革开放后又率先实现从封闭型农业社会向开放型现代工业社会的转变。时至今日,长江流域仍然是一带一路的重要纽带,在一带一路的建设中将发挥独特的优势作用。

——摘编自郁鸿胜《贯通发展长江经济带和“一带一路”》

(1)根据材料一指出该时期江浙地区农业种植结构有何调整,并结合所学知识概括该时期长三角地区商业发展的表现。

(2)根据材料二概括20世纪初民族资本主义工业布局特点,并分析其原因。

(3)根据材料三指出在当今“一带一路”建设中长江流域的独特优势,并结合所学知识概括“一带一路”倡议的核心理念。

材料一 明清时期江南市镇星罗棋布,互相连接,构成四通八达、商品市场网络。在这块不大的地面上,明代分布了300多个市镇,清代分布了400多个市镇。镇与镇的间距以十二里至三十六里为较常见的模式,每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。很多市镇,无论就其规模还是经济地位而言,都大大超越了管辖它的县城乃至府城,使它逐渐成为新设置县的治所,由市镇升格为县。例如,万历元年置青浦县,以唐行镇为县治,乾隆二十五年,移金山县治于朱泾镇。很多农家皆以丝绸、棉业为主业,成为家庭收入的主要来源。江南市镇是一个充满经济活力的工商业中心,各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。

——摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

材料二 在近代机器生产和工业品大量输入的冲击下,江南农村部分传统手工业逐渐陷入困境,相关的市镇也不可避免地走向衰落,或被迫转离。……进入20世纪前期,亦即清末至20年代,随着近代工商业进一步向内地扩散,江南市镇的经济结构和产业形态变革进一步展开,部分市镇开始由传统乡村经济中心向近代工商业城镇转变。

——摘编自陈国灿《论江南农村市镇的近代转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的特点,并分析明清市镇发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代江南市镇相较于明清江南市镇有何发展,并说明其原因。

3 . 随着中国大门被迫打开,西方先进的机器生产方式使中国人眼界顿开,先进的中国人引进了西方先进的科技和生产方式,中国近代化从此开始。阅读下列材料:

材料一十九世纪中叶,西方资本主义以炮舰打开了中国的大门。此后,中国于十九世纪后半期创建新式工业。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而中国人向西方寻求的却是……“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路……从封建统治集团分化出来的开明派部分地捕捉到时代脉搏,认识到这些基础产业和设施对中国“求强”、“求富”的重要意义。

——董志凯《从“机船矿路”到“瓶颈产业”》

材料二(1893年有人写信给张之洞说)方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛以北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

——《汉冶萍公司》

材料三19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表:

| 年份 | 新办民族工业总数/家 | 新增民族工业资金总额/万元 | 平均每年设厂数/家 | 平均每年新增资本/万元 |

| 1869—1894 | 50多 | 500多 | 1.42 | 1.41 |

| 1895—1900 | 100 | 4500 | 16.7 | 750 |

| 1901—1911 | 300 | 5600 | 31 | 510 |

| 1912—1919 | 600 | 13000 | 75 | 1625 |

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出中国近代化开始的标志。归纳材料一中当时中国工业化的特点。

(2)材料二反映了19世纪末中国近代工业发展中存在哪些问题?

(3)材料三中民族资本主义工业在哪一时段发展最为显著?指出影响该时段发展的外部因素。

(4)综合上述材料,概括影响中国工业近代化的主要因素。

材料一

材料二 洋务运动主要企业分布示意图

材料三

(1)读材料一回答图一反映了中国传统经济的什么基本特征。图二反映的现象对图一中的经济结构有何影响?

(2)材料二反映出洋务运动时期近代企业所在的城市分布有什么特点?形成其特点的主要原因有哪些?

(3)材料三反映了中国民族资本主义经济的什么特点?原因是什么?

材料一 清末,马铃薯开始引入福建,种植面积很快扩大,主要①销往国外市场。《闽海关十年报告(1892~191年)》载:“福州周围农村生产很多马铃薯,运往香港和新加坡售卖。但是在35年前,当地很难买到马铃薯,外国人餐桌上的马铃薯要从澳门或者汕头运进来。”到20世纪20年代,“栽种马钤薯已经越来越普遍了,并且获利颇佳”。

材料二 ②建立原料基地,设立农产品加工工厂也是农业生产结构性变动的一个表现。福建沿海平原盛产蔗糖……商人施景辉等人集股票20万元,在……闽侯尚干乡办起了“华兴机器制糖公司”。该公司以高价采购甘蔗,“各乡闻风而起,遂多种蔗,即以新洲而论,所种视往年增三分之一,各乡略同”。

材料三 19世纪末,以福州为中心的机坊数约500家,散布在福州市内及附近各村……大机坊备有布机30部,年产量1万匹;小机坊也备有数部,年产量500匹。他们接受布庄行的委托而织制,庄行将原料棉纱分送给各厂织制,织成的布再由染坊收回,贴上本庄招牌出卖。这些③新兴的农家手工业从属于近代工商业资本的厂商、行号。农民或自置织机,或从厂商处租机,并领取原料,织成后交给厂商,论件给资。

——以上材料均选自林星《近代东南沿海通商口岸城市城乡关系的透视——以福州和厦门为个案》

(1)依据材料,概括开埠通商后福州周边农村经济呈现的新特点。

(2)结合所学知识,分析引起以上变化的原因有哪些?

(3)综合上述材料并结合所学知识谈谈你如何认识上述变化。

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:开埠通商后福州周边农村经济呈现的新特点。 材料二、三;开埠通商后福州周边农村经济呈现出新特点的原因。 |

| 信息解读 | 材料一:马铃薯种植面积扩大。①说明销往海外市场。 材料二:农产品加工工厂的出现。②说明原料基地的建立。 材料三:以福州为中心的机坊的成立。③新兴的农家手工业的兴起。 |

| 历史结论 | 开埠通商带来了西方工业文明,推动了开放城市周边地区的农业生产结构、社会经济结构的变化。 |

材料一 “康乾盛世”以来,汉口既聚集各路商帮,又中转各色货物,商业繁荣。据清代学者记述,当时汉口主要商品有食盐、粮食等日用商品,铜、铁等矿产品,煤、炭等燃料,还有金银珠宝等类,有具体名称者达230多种。“户口二十余万,五方杂处,百艺俱全……查该镇盐、当、米、木、花布、药材六行最大,各省会馆亦多,商有商总,客有客长,皆能经理各行各省之事。”粮食、食盐等的大额贸易是汉口进一步鼎盛的重要因素。湖北及周边地区的粮食产量有较大幅度的提高,出现了“湖广热,天天下足”的谚语,所产之米粮下销江南、闽广各省,都要通过汉口转运。淮盐由仪征进入长江运至汉口,再由汉口分运湖北、湖南各地,每年大致在3亿斤左右,而回空盐船又载各色货物下行,从而形成循环往复的转运贸易体系,使汉口成为内陆特大型的市镇。

——摘编自郑少斌《武汉港口志》等

材料二 1889年张之洞督鄂,汉口的早期现代化进程明显加快,一跃成为超过广州、与天津争胜、直追上海的全国最大的现代工商文教中心之一。1889年前,汉口的直接对外贸易进出口额只有数十万两、数百万两不等,到1905年已突破3500万两;间接贸易1880年为4220万,而1904年已突破1亿两大关。除了传统的英国银行外,德国、法国、俄国、日本的银行等也纷纷来汉设立分行。同时,中国通商银行、大清银行、浙江兴业银行等也在汉口开业。张之洞倡办实业,创办湖北枪炮厂、湖北织布局等近代企业,占同期全国新建官办与官商合办企业的24%,为全国之冠。至1911年,武汉有较大型的官办、民办企业28家,资本额达1724 万元,在全国各大城市中居第二位。张之洞以“造真材,济时用”为宗旨,兴办新式学堂,涵盖了普通教育、军事教育、实业教育、师范教育等层面,湖北还是晚清派出留学生最多的省份之一,新式教育令国人瞩目。

——摘编自陈锋《明清时期汉口的发展历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清代汉口商品经济的特点,并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉口早期现代化的体现,并谈谈汉口经济发展给我们的启示。

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一早在乾隆初年,英国东印度公司的商人们也开始经销中国布,在贸易中他们发现广州货穿洗后容易褪色,而江南地区所产的棉布(他们称之为“南京布”)则不易褪色,所以,到18世纪80年代,该公司便经常贩运苏松地区所织的紫花布到英国本土,初时数量约2万匹,以后逐年增多,到1800年后扩大到20万匹。除欧洲市场外,美国及南美,“亦莫不有中国土布的销路”,特别是那时棉工业尚未发达的美国更是成为中国土布的重要主顾。

——马学强《近代上海成长中的“江南因素”》

材料二清朝中期随着中国与欧美国家贸易规模的扩大,进口商品构成也发生了明显变化。18世纪中叶以前,中国进口商品是以奢侈品为主,之后……进口商品构成转以棉花、棉布、棉纱为大宗……19世纪30年代,棉布、棉纱已经成为中国进口洋货中的重要商品,进口货值不断增加。1825-1826年英国输华棉纺织品价值1895两,1831-1832年增至360521两,1833-1834年达4515651两。

——弈立珍《清朝中期洋货进口对中国消费生活产生的影响》

材料三19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器棉纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生。1890-1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上述企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)据材料一和所学知识,说明清代“南京布”大重销往欧美的背景。

(2)据材料二和所学知识,分析清朝中期中国进口商品结构变化的原因。

(3)据材料三,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合材料二和所学知识分析洋货进口与近代机器棉纺织业兴起的影响。