| A.“清王朝自救运动” | B.“近代工业的起步” |

| C.“实业救国的浪潮” | D.“民族工业的春天” |

| A.自然经济彻底解体的根本因素 | B.中国近代民族资本具有两面性 |

| C.民族资本艰难发展的主要原因 | D.官僚资本迅速发展膨胀的原因 |

材料 19世纪70年代至90年代,民族资本主义工商业在甲午战争前达到高峰。民族资本工商业表现为规模小、资本少、力量微弱,资本市场发育不健全。据统计,甲午战争以前,活跃在船舶修造、缫丝业、棉纺织业、火柴业等部门的工商企业有145家,创业资本总量约540万两,雇工人数约54000人。重工业如采矿业中有民族资本22家,资本总额为280万两,雇工人数13500人民族资本工商业多由官僚、买办投资经营,产生之初就与外资工商业、官办工商业存在千丝万缕的联系。民族资本工商业深受外资势力的压迫,在商品价格、原料、销售市场等方面无法同外资竞争。

——摘引自陈文海主编《19世纪中叶以后中国经济的发展》

(1)结合所学知识,指出近代民族工商业产生的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明近代民族工商业的基本特点。

| A.中国小农经济已经解体 |

| B.东南沿海近代工业产生 |

| C.中国经济结构发生变动 |

| D.挤压洋务企业生存空间 |

| A.鸦片战争后自然经济逐步解体 |

| B.部分手工工场转变为近代工矿企业 |

| C.洋务运动推动近代民族工业发展 |

| D.现代企业制度在中国已经建立起来 |

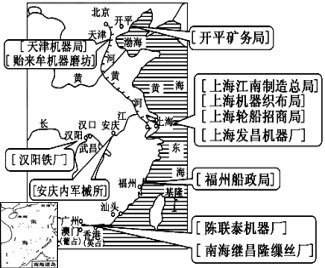

材料一 中国近代早期主要民族企业一览表(部分)

| 企业名称 | 地点 | 资本 | 雇工 | 所用机器或产量 |

| 继昌隆缫丝厂 | 广东南海 | 1万元 | 700人 | 使用蒸汽动力 |

| 贻来牟机器磨房 | 天津 | 7万元 | 10人 | 机器磨面 |

| 通久源轧花厂 | 宁波 | 2万两 | 400人 | 新式扎花机40台 |

| 宏远堂机器造纸公司 | 广州 | 15万两 | 每周产纸40吨 | |

| 燮昌火柴公司 | 上海 | 5万两 | 800人 | 日产火柴50箱 |

——摘编自林丙义《中国通史》

材料二 工业化道路的问题……从制度选择的层面去考察,在世界范围内,无非有两条道路:一条是资本主义工业化的道路;一条是社会主义工业化的道路。从方法或具体路径选择的层面去考察,按照陈云的说法:“工业化不外三条路:重轻并进,先重后轻,先轻后重。”

——沙健孙《毛泽东思想通论》

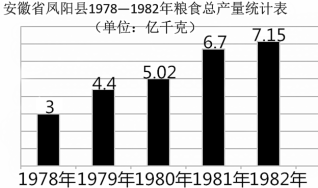

材料三

材料四 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力

——邓小平

(1)根据材料一,指出中国近代早期民族企业的特点。

(2)结合材料二和所学知识,简述新中国初期工业化建设的规划。

(3)材料三的粮食产量变化得益于哪一改革措施?该措施对我国农村经济有何影响?

(4)材料四中邓小平阐明了什么观点?在此基础上,中共十四大提出的经济体制改革目标是什么?

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一明清时期,士人从商是很普遍的现象。嘉道时期士商相混的趋势愈演愈甚。商人们把培养后代入任作为从商的最终目的,捐输买官成为他们跻身于士人群体的主要途径。这类“绅商”群体,逐渐取代传统的绅士阶层,在晚清政治中扮演了重要的角色,最终导致了传统四民社会的解体。(编者注:绅商指既有功名职衔,同时又经营工商业的社会群体。张謇等人是其杰出代表。)

——摘编自傅志明《儒商的内涵与外延辨析》

材料二为提高商业效率和收益,商人在贸易实践中还创造了新的商业组织形式,如合伙制、特权和特许公司、股份公司等。……商人阶级逐渐成为一支最具影响力的新兴政治力量,开始参与甚至主导国家政治生活。……商人还热心于社会公益和慈善事业,通过资助公益事业表达他们对社会的关爱,借此赢得良好的声誉,进而提高其社会地位。

——马世力滕海键《欧洲近代经济文化史论》

根据材料并结合所学知识,围绕“商人与近代社会转型”自行拟定一个论题,并进行简要论述。(要求:主题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

| A.民族企业在前行中仍有不足 |

| B.外国资本制约民族工业发展 |

| C.新政成为民族工业发展主因 |

| D.近代工业先天不足后天畸形 |

| 时间 | 创办者及身份 | 企业名称 |

| 1866年 | 方举赞(铁匠作坊主) | 上海发昌机器厂 |

| 1872年 | 陈启源(华侨商人) | 继昌隆缫丝厂 |

| 1878年 | 朱其昂(轮船招商局会办) | 天津贻来牟机器磨坊 |

| 1882年 | 黄佐卿(商人) | 上海公和永缫丝厂 |

| A.洋务运动影响深远 | B.政府放宽了对民间设厂限制 |

| C.自然经济开始解体 | D.西方工业化成果已传入中国 |

材料一 通商之后的上海,随着商业的发展以及外地人的大量流入,出现了人争经商、群趋从商的风尚。虽然正统观念中商为“四民之末”,素有“轻商”的传统。但是这时期来上海的人民,由于商业机会的增多和有利可图,无论士庶农工,皆群趋而从商,四民皆向商业性行业流动,导致商业兴盛。50年代中期以后,中国人办的各种商号店铺大量出现,此地绝大多数居民都是靠商业为生的。由于社会流动造成的个人独立交往取代亲缘关系而成为社会关系的主轴,使原有的“诚信”等人际交往准则的道德约束丧失了效力,同时在伦理传统中又缺乏作为独立社会人的个人伦理,因此人际交往中出现了没有道德约束,不择手段以谋私利的欺诈奸伪之风盛行的局面。这一时期的上海居民中,还出现了无论贫富皆争趋奢华,生活靡费的风尚。

材料二 开放之后的日本长崎,在世袭等级身份制度的制约之下,日本士农工商四民的正统身份观念是有制度保证的,特别是食俸的武士与庶民之间的界限很分明,不能随意流动人们因此也形成了对本身职业的责任感和使命感。所以,商业化的发展及西方文明的接触,在长崎并没有发生如上海那样四民集中流向商业的择业风尚,这里的变化最初是在武士、商人和手工业者各职业内部发生的。其职业的变化是先从各职业的内部开始,由职业的分化而后引起职业结构的变化,如武士身分发生职业分化,出现了军人、科学者包括医生、外语专门家等新职业。

长崎作为以商业著称、商人云集之地,虽然也有些如“长于交际巧于辞令”等商业性的交往习惯,但由于商人均为世家,一般都保持着基本的商业道德,并未因商业的发展而出现明显的道德衰坏。这一时期的长崎,没有出现这种全民奢华的风气。虽然由于商业的发达,这里居民的生活消费比其他地方显得奢侈一些,但到这一时期,民间却出现了抑制奢侈消费,提倡节俭生活的风气。

——以上材料均据李长莉《中日民间伦理与近代化之比较一对19世纪中叶上海和长崎社会风尚的考察》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代的上海和长崎发生的变化并分析其历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明上述变化带来的社会影响。