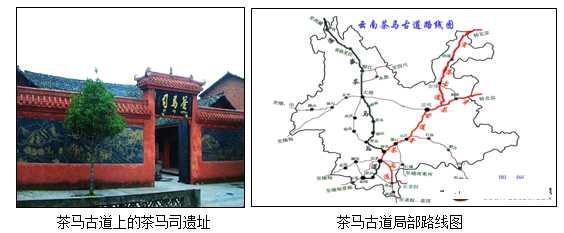

情境一 高原马帮——幽幽古茶道

材料一

材料二 番人嗜乳酪,不得茶则困以病。故唐宋以来行以茶易马法,用制羌戎,而明制尤密。有官茶、有商茶,皆贮边易马……设茶马司于秦、河、雅诸州。自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千余里。

——《明史·食货·茶法》

材料三 抗日战争期间,据不完全统计,每年来往于云南丽江、西藏、印度等地的马帮约有25000驮之多,沿途大小商号多达1200余家,大多数人家都投身于古道运输或从事与茶马古道相关的产业。贸易物资增加了从印度转运来的英国和美国的香烟、卡其布、毛呢、手表、煤油,以及各种日用百货,由拉萨到印度则出口大量羊毛。云南丽江、四川康定和西藏昌都这样一些城镇也纷纷在茶马古道上兴起了。

——摘编自CCTV《茶马古道》纪录片解说词

情境二 远洋帆影——浩浩新航路

绝大多数历史学家认为:公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,从那个时候开始,人类的历史才称得上是真正意义上的世界史。正是从那个时候起,割裂的世界开始连接在一起,经由地理大发现而引发的国家竞争,拉开了不同的文明间相互联系、相互注视,同时也相互对抗和争斗的历史大幕。

——摘编自《大国崛起》纪录片解说词

(1)依据材料一、二,概括明朝茶马古道贸易的特征。据材料三并结合所学知识,分析抗日战争期间茶马古道的历史作用。

(2)“有路必有福,有路必有胜”,依托情境一、二,以两条路的共同之处为切入点,请你以“ 之路”为题,论述商路开辟与社会发展之间的关系。要求观点明确,论从史出,逻辑严密。

2 . 20世纪30年代后期,中国在经济上经历了从为全国的抗日战争做准备向建立战时经济体制的转变。阅读下列材料:

材料一1935年前后,国民政府加强了对四川、云贵等地区的主要工业资源的调查和开发,陆续将东部沿海地区的军工企业西迁,并停办、调整了一些军工企业,改善设备,统一制式,增加生产。政府还进一步整修旧公路,修筑新公路,开辟航空线。1936年通过的1937年度军费预算,在普通军费预算4.12亿元的基础上,增加了国防建设专款2.22亿元,使整个国防预算达到6.34亿元。总之,国民政府的抗战准备,在一定程度上为以后的全国抗战创造了有利条件。

材料二全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施。与此同时,政府组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁。截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家。这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举

——摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

(1)据材料一,概括国民政府在经济上为抗战所作的准备。结合所学知识,说明当时的历史背景。

(2)据材料二,指出国民政府为抗战所采取的新的经济举措。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析抗战时期国民政府采取的经济举措所带来的影响。

3 . 阅读材料,完成相关要求。

材料一隋唐时期,西北是全国政治中心。西北指陕、甘、宁、青、新五省(区),面积占全国1/3,是丝绸之路的主要通道。因西北少数民族的军事威胁,政府驻戍庞大的军队,并将营农和防边结合。为持久计,隋在陇右、河西、西域等地屯田,唐代严管州军屯政,每年举行“屯官叙功”,以示考核。当时全国屯田992屯,关内、陇西与河西三道占584屯。西北屯田减轻了政府的财政压力和百姓的免输之劳。屯田之外,隋唐还在西北发展官牧业,蓄养的战马数量庞大,还能满足宫廷、政府厩马、祭祀和宴飨之需。唐太宗平定突厥后,对塞内民族“怀柔”,进贡者备尝其值,广设市场,敞开渠道,满足各族不同的物资需求。安史之乱前,西北“自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野”。

——摘编自李清凌《西北经济史》

材料二“九一八”事变后,国民政府作出多项开发西北的决议,包括移民屯垦,发展农工牧业、矿业、水利、交通等。1932年,西北问题研究会成立,《西北问题季刊》等杂志涌现。行政院与中国农民银行、中央银行等联合成立办事处,并设立各级分支机构。1933年,西安集成三酸厂(硫酸、盐酸、硝酸)成立,带动了制革、印染、矿冶、火柴、造纸等工业的发展。1934年,陇海铁路开通至西安,从西安通往西北各地的公路也相继通车。1936年,商办大华纺织厂成立。全面抗战爆发后,蒋介石提出“西北是建国的根据地”。1938年,内迁陕西的企业以面粉加工、棉毛纺织、火柴制造等为主。1941年,西北经济研究所成立,一批学者提出物资调节和优化物价统制等办法,还对各种经济门类展开了大量的研究,有的还注意到要协调各行业发展与自然资源之间的关系,如西北土地的利用,土地的改良等。

——摘编自王红岩《抗日战争时期西北经济开发述评》等资料

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐时期西北地区开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出抗战时期西北地区开发的特点,并简析其历史作用。

材料一 随着政治经济重心的西移和日军对我国际交通线的严密封锁,改变后方交通的问题就提到了国民政府重要的议事日程上。

1938年国民党临时代表大会通过的《抗战建国纲领》中,决定“整顿交通系统,举办水陆空联运,增加铁路、公路,加辟航线”。国民政府遂在后方各省迅速发展交通事业。“为使战时首都与各战场所在之各省交通便利”及“得一国际路线与国外沟通起见”,国民政府决定赶筑多条省际和国际交通要道。其中包括:滇缅路、滇越路、桂越路、甘新路和中印路等国际要道。同时加快航运的整治和开辟新的空中航线。

——摘编自周勇《重庆抗战史》

材料二 在1957年1月各省、市、区党委书记会议上,陈云作了《建设规模要与国力相适应》的重要讲话。就交通运输已经暴露的矛盾,指出“煤、电、运输等先行工业部门,已经暴露出过去投资不够的问题,先行成为落后,这种状况应当改变,否则对整个国民经济的发展很不利。”1959年4月,陈云致信中央财经小组,指出:在拟定明年的工业生产指标时,要根据今年年底现有企业已经达到的综合设备能力(包括动力、运输等),作为编制明年计划的出发点,拟出明年生产指标的必成数。不仅要计算本部门内部的设备能力,而且要计算有关配合部门的设备能力,如计算煤炭、电力、运输等部门的设备能力。总之,要加以综合计算。

——摘编自肜新春《陈云与新中国成立初期的交通运输业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括国民政府改善交通问题的举措及影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析建国初交通运输紧张的原因并评价陈云的交通运输思想。(7分)