2023年3月13日,国务院总理李强出席记者会时重谈浙商“四千精神”,即“走千山万水、吃千辛万苦、想千方百计、说千言万语”。关于“四千精神”的最早的完整文字表述出自下图1985年《解放日报》的报道。

提取图片信息,结合材料和所学知识,以“温州精神”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

| 时间 | 建制 | 直属领导机构 |

| 1949.11 | 民航局成立,属于中央军委 | 空军司令部指挥行动;中央财经委员会领导业务 |

| 1954.11 | 建制改为国务院直属局 | 由空军和国务院第六办公室分工领导 |

| 1958.2 | 建制改为交通部部属局 | 由空军和交通部分工领导 |

| 1962.4 | 建制改为国务院直属局 | 由空军和国务院有关部委分工领导 |

| 1980.3 | 建制再次改为国务院直属局 | 由国务院直接领导 |

| A.实行计划经济、保障航空资源 | B.实行政企合一、行使政府职能 |

| C.由半军事化管理向军转民、企业化转变 | D.是军委领导下为空军服务的军事化行业 |

材料

| 1928年中共六大 | 依靠贫农雇农、团结中农、中立富农、消灭地主 |

| 1942年抗日根据地 | 地主减租减息、农民交租交息 |

| 1947年《中国土地法大纲》 | 废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度 |

| 1953年中共中央《关于发展农业生产合作社的决议》 | 教育和促进农民群众逐步联合并组织起来……使农民由落后的、小规模的个体经济变为先进的大规模生产的合作经济 |

| 1958年中共中央《关于在农村建立人民公社问题的决议》 | 建立农林牧副渔全面发展、工农商学兵互相结合的人民公社,是指导农民加速社会主义建设,提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针 |

| 1980年中共中央第75号文件 | 实行包产到户,是联系群众、发展生产、解决温饱问题的一种必要的措施 |

| 2002年,九届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村土地承包法》 | 赋予农民长期而有保障的土地使用权,维护农村土地承包当事人的合法权益 |

| 2005年农业部第2次常务会议审议通过《农村土地承包经营权流转管理办法》 | 规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展, |

| 2005年十届全国人大常委会第十九次会议决定,自2006年1月1日起废止《中华人民共和国农业税条例》。 | 由此,国家不再针对农业单独征税,一个在我国存在两千多年的古老税种宣告终结。 |

采用一个新的时间尺度,对中国共产党的土地政策或路线进行阶段划分,并说明划分依据。

材料一

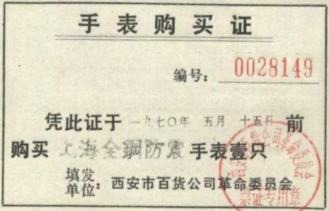

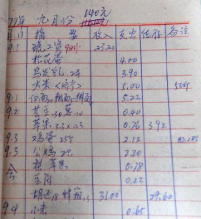

图1:1970年的手表购买证 图2:青岛马连发老人的家庭账本

材料二 中国家庭收入比较:按区域

| 平均收入(元) | 东部 | 中部 | 西部 | 东/西 |

| 73228 | 25408 | 26567 | 2.8 | |

| 1.工资性收入 | 26405 | 7209 | 7402 | 3.6 |

| 2.生产经营收入: | 25380 | 10000 | 8480 | 2.3 |

| —2.1农业收入 | 3518 | 4736 | 8480 | 0.4 |

| —2.2工商业收入 | 21862 | 5264 | 2398 | 9.1 |

| 3.投资性收入 | 5623 | 696 | 649 | 8.7 |

| 4.转移性收入 | 15820 | 7504 | 7639 | 2.1 |

| —4.1退休、养老、住房公积金、贫困补贴 | 11577 | 4165 | 5119 | 2.3 |

| —4.2人情往来等 | 4243 | 3338 | 2519 | 1.7 |

——摘自西南财大《中国家庭收入不平等报告(2012年)》

(1)关于人民生活的变迁,指出材料一的史料价值。

(2)依据材料及所学知识,构建20世纪70年代以来中国人民生活变化的历史进程。

材料一 1978年后,农村逐渐确立了联产承包责任制,经济趋向市场化。农民对工业品的需求速增,冲击着停留在传统体制内的城市。80年代,国企流行“包”字发展,放权让利。通过明晰国家与企业的责权利关系,形成“包死基数,确保上缴,超收多留,欠收自补”的承包经营责任制。1992年以后国企改革朝股份制为主的现代企业制度方向迈进。国企改革保证了经济稳定运行,增强了国际竞争力,但存在配套改革滞后、约束激励机制尚束健全等问题。

——摘编自何成刚主编《史料阅读与微课设计·中国现代史》

材料二 1933年,罗斯福上任伊始采取经济应急措施,推行“百日新政”,但本身的诸多不足,使经济难以真正复兴。1935年,“新政”进入第二阶段,对经济、社会等领域系统改革,以解决美国经济发展的问题。这些措施造就了中产阶级,建立了社会保障,创造了走出危机的条件。新政一改此前政府的有限权力,从制度上实现了国家职能与政府角色的重大转变——政府有权介入经济体,直接干预民众生活,成为经济发展的重要参与者。

——摘编自吴海山《20世纪以来资本主义的反危机实践:以美国三次大危机为例》等

依据材料回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出八九十年代国企改革的背景和主要进展。

(3)根据材料并结合所学知识,概括中国二十世纪八九十年代和美国三十年代经济改革的异同。

| A.经济增长率进一步提高 |

| B.经济运行的平稳性增强 |

| C.经济增长率领先于世界 |

| D.经济实力得到显著提高 |

| A.改革开放必须区分姓“社”姓“资” |

| B.改革措施有社会主义和资本主义之分 |

| C.思想解放是改革开放的重要构成部分 |

| D.该杂志发表文章的背景是苏联的解体 |

材料一:明洪武年间先后设立北平行省和北平布政司,对今京津冀一带实行管理。明迁都北京后,京师宫廷、百官及军队所需要的大量粮食及各类物资,主要通过大运河运往北京,而天津是重要的转运中心,水陆交通将北京、天津及河北一带连通起来。为守卫京,清朝除在京津冀地区布防八旗兵外,还设立了正定镇、天津镇等七镇绿营兵。清雍正二年,改直隶巡抚为直隶总督,辖区包括今天京津冀的大部分地区。明清时期,今津冀一带有许多商人来家贩粮,北京也吸纳津冀之土特产等。《河间府志》老七记载,该地贩盐商人来自沧洲、天津,贩木材商人来自真定(今河北正定)。

——摘编自肖立车《明清时期的“京津冀一体化”》

材料二:19世纪60年代后,天津同广州构成了牵动南北城市化和工业化的龙头。京津冀城市网络格局发生了以津京冀为序的新调度,初步构建起以北京为全国政治文化中心,以口岸城市天津为北方金融商贸中心,环绕京津,形成由保定,石家庄等中等城市和高阳、辛集等一大批小城市和商业市镇组成的城市网络体系,进而同世界城市网络联结在一起。从1905年开始,天津口岸同英美德日等国的直接贸易量已超过从上海转口的贸易量,成为华北贸易货栈,京冀则成为天津口岸第一位的洋货销售市场和土产货源供给地。

——摘编自胡光明《清末民初京津冀城市化快速进展的历史探源与启示》等

材料三:1981年,华北地区成立了华北地区经济技术合作协会,开展区域经济联合。1986年,时任天津市长的李瑞环提出环渤海区域合作问题,15个城市共同发起成立了环渤海地区市长联席会,随着长江三角洲掀起了新一轮区域经济合作浪潮,2004年,国家发改委决定启动京津冀区域发展总体规划和重点转向规划的编制工作,共同构建区域统一市场体系。随着市场体制的不断完善,区域合作的内生动力逐渐增强。2015年4月30日,中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,指出推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。

——摘编自魏丽华《建国以来京津冀协同发展的历史脉络与阶段性特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期“京津冀一体化”的主要表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出晚清时期“京津冀一体化”的新变化,并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明改革开放初期和21世纪初“京津冀一体化”的阶段性特征。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 什么是现代国家?近代以来,人们根据源于西方的各种观念,或将建立单一民族国家作为现代国家的标志,或将建立联邦制、地方自治制度作为现代国家的标志,或将建立普选制议会制、两党制多党制作为现代国家的标志。这些理解虽然侧重点不同,但基本上都是从政体即政治运作方式来认识现代国家的。

——摘编自(英)克里斯·皮尔森《论现代国家》

材料二 什么是现代价值、现代文化、现代精神?近代以来众说纷纭。有人认为以勤俭敬业的职业劳动来遵守上帝戒律、完成上帝旨意的基督教新教伦理代表了现代价值,有人认为坚持自利的个人本位、人人追求利益最大化、彼此自由竞争和博弈代表了现代价值。

——据张书琛《西方价值哲学思想简史》等

材料三 中华文明的现代转型是面对19世纪中叶的两次鸦片战争和太平天国运动的巨大冲击而仓促开始的。在很长一段时间内,对于何谓现代、怎样转型这些根本性问题,我们一直没弄清楚。从鸦片战争到新中国成立前,中国人民经历了一个世纪的奋斗,但现代化成效依然有限。中华文明走向现代的伟大转型,是在1949年中华人民共和国成立后方才真正踏上征程的。

——据高德步《中国价值》等

(1)根据材料一的标准并结合所学知识,分析说明美国是如何成为一个“现代国家”的?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出中华传统主流文化价值与西方现代价值的不同。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中华文明的现代转型在1840—1949年成效有限的原因,指出1949年以来中华文明在实现现代转型方面的具体表现。

| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | |

| 美国 | 3.1% | 2.6% | 3.5% | 6.5% |

| 欧共体 | -0.3% | 2.1% | 3.1% | 3.1% |

| 中国 | 5.2% | 9.1% | 10.9% | 15.2% |

| A.市场因素对经济发展产生了积极影响 |

| B.欧洲一体化制约了其经济增长的速度 |

| C.改革开放推动中国国内生产总值领先 |

| D.美欧中三足鼎立的经济格局初步成型 |