材料一:随着中国大门被迫打开,西方先进的机器生产方式使中国人眼界顿开。19世纪六七十年代,中国民族资本主义诞生了。然而,帝国主义不允许中国通过发展资本主义走向富强;封建主义也设置重重障碍,限制中国民族资本主义的发展。中国民族资产阶级抱着实业救国的信念,在帝国主义、封建主义和官僚资本主义残酷挤压的夹缝中奋力拼搏。甲午中日战争以后,中国民族资本主义有了初步发展。辛亥革命后到第一次世界大战期间,中国民族资本主义出现短暂的春天,创造出不少令世人瞩目的业绩。南京国民政府统治前期,民族工业得到较快的发展。但在抗日战争和解放战争期间,中国民族资本主义遭受日、美等帝国主义和国内官僚资本主义的残酷打击,陷入绝境。历史证明,在半殖民地半封建的中国,实业救国的道路是根本行不通的。

材料二:在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”“人民公社化”的失误,更发生了给国民经济发展带来浩劫的“文化大革命”。尽管如此,新中国成立后的三十年间,经过党和人民的艰苦奋斗,我国的社会主义建设仍然取得了很大成就。

中共十一届三中全会后,中国实行改革开放,走上中国特色的社会主义建设道路。二十几年间,从计划经济模式转向社会主义市场经济,国民经济高速、稳定、健康发展,到21世纪初,已总体达到小康水平,并正在向全面建设小康社会的目标迈进。

——以上均摘编自《普通高中课程标准实验教科书·历史必修②》

(1)根据材料一,指出阻碍近代中国民族资本主义发展的主要因素。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括促进近代中国民族工业发展的共同因素。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈怎样才能保证我国“国民经济高速、稳定、健康发展”。

材料一今农夫五口之家……春耕,夏耘,秋获,冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮当改。当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。……明主知其然也,故务民于农桑,薄赋敛,广畜积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也。

——摘编自晁错《论贵粟疏》

(1)根据材料一归纳,晁错认为农民“勤苦如此”的原因是什么?政府针对这一现象采取的对策是什么?

材料二鸦片战争后中国农产品出口情况。

| 类别 | 1843年 | 1860年 | 增长倍数 |

| 生丝 | 1400担 | 69000担 | 49倍 |

| 茶叶 | 13万担 | 153万担 | 11倍 |

(2)根据材料二,指出鸦片战争后中国农村经济的变化。简述这些变化对近代中国经济的影响。

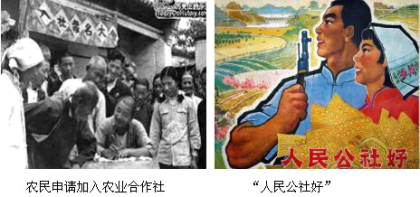

材料三两幅反映建国后我国农村状况的图片。

|

|

(3)根据材料三并结合所学知识,指出上图两次农村生产关系调整的核心内容。

谈谈你对生产力与生产关系二者关系的认识。

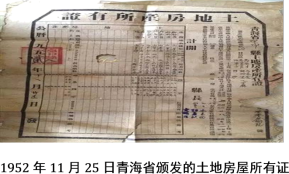

材料一

1950年11月,中央人民政府内务部发布《关于填发土地房产所有证的指示》,这是中华人民共和国成立后,第一部关于土地确权登记发证的规定。

(1)作为实物史料,材料一印证了新中国建国初期的哪一历史事件?结合所学知识指出该事件的历史意义。

材料二

(2)与材料一相比,材料二中的事件分别使我国农村生产关系发生了怎样的变化?

材料三 80年代开始的农村经济体制改革是建立在土地公有制基础上的,土地所有权仍归集体所有,而农民通过承包则取得了对土地的使用权,即经营权。提高了农民的劳动热情,促进了农业生产力的发展。

——摘编自胡绳《中国共产党的70年》

(3)材料三中的“农村经济体制改革”指的是什么?与材料二相比,其有何“变”与“不变”?

材料一1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

——摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二1952-1975年中国粮食产量

| 分类 | 年份 | 1952 | 1962 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1975 |

| 粮食 | (百万吨) | 195 | 160 | 194.5 | 214 | 218 | 209 | 211 | 240 | 284.5 |

| 指数 | 91 | 75 | 91 | 100 | 102 | 98 | 99 | 112 | 133 |

——摘编自《剑桥中华人民共和国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国粮食生产的变化趋势并分析其原因。

材料一 战国末期,秦蜀守李冰在主持修建都江堰的时候,考虑这项工程所要发挥的功能依次是防洪、航运和灌溉。创建期的都江堰,还没有形成一个完善的互相影响的水利系统。两宋时期,拥有分水、导流、引水和溢洪排沙综合功能的工程体系的形成,标志着都江堰作为一项综合性的水利工程已经进入了成熟期。(都江堰的管理也更加完善,不仅形成了稽查、水政和工程三个互相制约的管理体系,而且都江堰还成为国家水利工程,朝廷派出御史领提举官,到灌区巡视,代表中央政府监督岁修工程质量和经费使用情况,地方上则设置各级官员共同负责灌区的水政和都江堰工程的管理及岁修活动。成熟期的都江堰内江灌区共分出4条干渠,灌溉面积超过200万亩。

——摘编自曹玲玲《作为水利遗产的都江堰研究》

材料二 “大跃进”后期最有名的水利工程是河南省林县的红旗渠。红旗渠于1960年2月开始修建。经10年奋战,于1969年7月完工。红旗渠工程总投工5611万个,参与民工7万人,先后有81位干部、技术人员和农民献出了宝贵的生命。红旗渠总干渠全长70.6公里,加上分干渠、支渠、斗渠,共计长约1500公里;10年间,削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米,被世人称之为“人工天河”。尽管林州人民为此工程付出了巨大代价,而且自90年代以来,出现水源不足,渠道老化等问题,但运行30年间,解决了全县严重干旱的问题;灌区的有效灌溉面积达54万亩。

——摘编自李克军《如何评价“大跃进”时期的农田水利建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,以都江堰建设为例,概括中国古代水利建设的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明红旗渠修建的历史背景和影响。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出红旗渠的修建所体现的时代精神。

6 . 阅读材料,回答下列问题。

材料从第一个五年计划到“十一五”规划,见证了新中国的发展历程。变化的是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是从“一五”到“十一五”的部分主题词摘要:

“一五”1953-1957:工业增速超英赶美

“二五”1958-1962:大跃进大倒退

“三五”1966-1970:三线建设备战备荒

“四五”1971-1975:严重失控调整战略

“六五”1981-1985:走向改革开放

“七五”1986-1990:改革闯关治理整顿

“八五”1991-1995:邓小平南巡改革潮涌

“九五”1996-2000:宏观调控经济着陆

“十五”2001-2005:指令计划退场,市场配置资源

“十一五”2006-2010:改革开放坚定不移

摘编自中国共产党新闻网

依据材料,并结合所学知识,任选其中两个五年计划,概括其特点并结合相关史实加以评析。