材料一 英国实现城市化仅用七、八十年的时间,城市化率便在世界上名列前茅。一批以纺织工业为主的城市在城市化过程中起了先锋作用,但传统老城因为与工业革命疏远而发展缓慢,东部和西部的一些工业城镇有的几乎处于停滞状态。到1860年,其他国家的高科技人员开始涌入英国。但是,随着英国城市迅速的发展逐渐超出社会资源的承受力,导致“城市病”问题日益突显。富人区的富丽堂皇、幽雅舒适和贫民区的拥挤不堪、臭气熏天形成鲜明的对照。大部分城市的生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒。对于工人居住区来说,猩红热、伤寒和霍乱经常发生,危及成千上万人的生命。

——改编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》等

材料二 20世纪80年代,苏州太仓市的农民采用“离土不离乡、进厂不进城”的方式,走出了一条以乡镇企业为龙头的农村工业化、就地城镇化的道路,即“苏南模式”。1996年,太仓市的乡镇企业又打破了“集体经营”“行政推动”等传统框架,逐渐形成股份合作制企业、外商投资企业、私营个体企业“三足鼎立”之势。乡镇企业转制后所有制结构调整基本到位,促进了多种经济的共同发展,带来投资主体的多元化。为了解决乡镇企业分散布局的现状,太仓市有意识地在小城镇开辟一批工业小区,搞好配套基础性设施建设。

——改编自孟秀红《长江三角洲地区小城镇发展的动力机制研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析英国城市化进程的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏南乡镇经济发展的趋势及其背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述关于现代中国城市发展的启示。

材料一 宋代流民的规模很可观,少者几千,多者十几万。隆兴二年,诏“开封府及京东西、淮南、江东、河北、河东路,明道二年以前流民去乡里者,限一年令归业者,仍蠲(免除)赋役一年”。……负责登记工作的是在城各厢官吏,“每见流民,逐家尽底唤出本家骨肉,亲自当面审问的实人口,姓名口数。逐家便给历子一道收执,照证准备请领米豆”。……也有流民由于资产的雄厚,转变为坊郭户。一部分寄居在城市的流寓之人取得常期定居权。

——摘编自陆爱勇《宋代城市人口管理探析》

材料二 随着改革开放的深入,我国社会经济发生了巨大变化,人口流动成为时代的必然产物。国务院于1984年10月发布《关于农民进入集镇落户问题的通知》。至此,农民涌向城镇的闸门逐渐开启。随着大量流动人口涌入城镇,城市的铁路运输和基础设施建设面临巨大压力。1989年3月,国务院办公厅发出《关于严格控制民工外出的紧急通知》。1992年党的“十四大”召开之后,政府对流动人口的管理政策也由“控制盲目流动”调整为“鼓励、引导和实行宏观调控下的有序流动”。

——摘编自尹德挺《改革开放30年我国流动人口政策变迁与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代针对城市流民采取的管理措施,并分析其带来的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放以来我国流动人口政策的影响。

材料一 (文帝)诏曰:“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。”

——《汉书·文帝纪》

材料二 舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(缺)而不录。

——贾思勰《齐民要术·序》

材料三

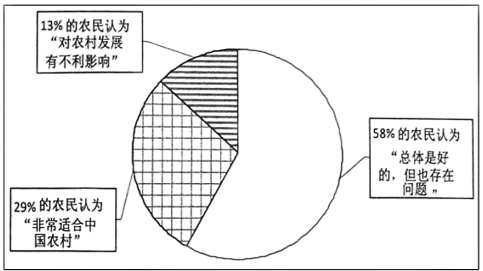

材料四 家庭联产承包责任制是中国农业政策的创举。中国三农问题研究中心在2008年所作的《农民眼中的农村改革三十年一基于安徽省16市农村千人问卷调查》中,农民对家庭联产承包责任制的认识有以下三种观点:

请回答:

(1)材料一中的“本”指的是什么?“末”指的是什么?材料一、二共同反映了中国古代对“本”“末”持何态度?其目的是什么?

(2)材料三中图片一反映的是中国的哪一历史事件?有何意义?图二反映了中国农村进行的哪一历史事件?同时期还有一场什么运动?对我国经济有何影响?

(3)材料四中农民对家庭联产承包责任制的认识有三种观点,你赞同哪一种?请说明理由。

材料一 新中国成立伊始,中国共产党在全国范围内开展了土地改革运动,无偿没收地主的土地分配给无地或少地的农民,消灭地主阶级,实现“耕者有其田”的目的。经过土地改革,全国3亿多农民分得耕地等生产资料。消灭了剥削制度,农民成为独立经营的小生产者,调动了农民的生产积极性,恢复和发展了农业生产力。

为了使个体农民走上社会主义道路,为了优先发展重工业需要将有限的农业资源集中到国家手里;中共中央提出农业合作化的方针。到1956年,90%以上的农户加入农业合作社,实现了由土地私有基础上的个体经营向土地公有基础上的集体经营过渡,在农村中确立了社会主义制度。

——摘编自《中国经济史》编写组《中国经济史》

材料二 中共十一届三中全会后,农业和农村经济的发展面临的问题之一是还有两亿多农民的温饱问题尚未解决。在中共中央的支持和推动下,以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制,在全国各地逐渐推广开来。农民对集体所有的土地具有充分的经营自主权,农民生产的产品“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。它在土地集体所有制的基础上,将农民家庭承包经营的积极性和集体经济的优越性结合起来,因而受到农民的普遍欢迎,农民收入明显增加。家庭联产承包责任制是农村体制改革的重大突破,为中国改革开放奠定了坚实的基础。

——摘编自本书编写组《中国近现代史纲要》

阅读材料,结合所学,评析自新中国建立到改革开放初期,中国农业经营方式的变革。

材料 贵州省湄潭县城关区有一家农民办的豆腐坊……

1983年4月,农民何克荣办了一个豆腐坊,(这个豆腐坊)解决了县城居民吃豆腐难的问题还安排了10多名青年就业……(这些从业人员中)15个是农民,另外两人一个是外县的,一个是城里待业青年。

……

这个豆腐坊却引起一番争议,争议的问题有二

一是有人认为请帮手超了杠杠。在豆腐坊从业的17人中,连何克荣在内有4人出了本钱,其余13人出劳力。因此,何克荣等4人是业主,请了13个帮手,数量超过了政策规定。

二是有人说利润分配不合理。据了解,这个小作坊从开办后,每月盈利700元左右,1983年4~12月实际盈利7200元。……何克荣本人可得5495元,另外3个出了本钱的农民分别各得850元、623元和232元。而一般工人每人只得57.6元的工资和补贴,没有参加分红。据此,认为剥削太重。

有些人不同意上述意见……

有人算个账,何本人没赚多少钱。比如,原料(黄豆)是议价购进的……税收是按产值计算的,交5%的工商税……3%的工商管理费……盈利要还贷款和贷款利息,还要留些作流动周转金……真正到手的钱很有限。

——许海(贵州遵义地区农业局)《一个民办豆腐坊引起的争议》《农业经济丛刊》(1984年03期》

提取材料信息,说明上述材料对研究我国经济体制改革有哪些史料价值。

材料一 20世纪80年代以来,中国乡镇企业获得迅速发展,对充分利用乡村地区的自然及社会经济资源、向生产的深度和广度进军,对促进乡村经济繁荣和人们物质文化生活水平的提高,改变单一的产业结构,吸收数量众多的乡村剩余劳动力,以及改善工业布局、逐步缩小城乡差别和工农差别,建立新型的城乡关系均具有重要意义。

——刘凤云《从乡镇企业发展的角度探讨乡镇企业经济发展新动能》

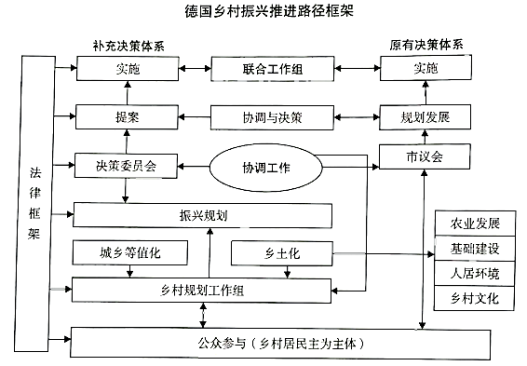

材料二 20世纪70至90年代初,德国提出以提升乡村经济价值、生态价值和文化价值并举的“乡村更新”(VillageRenewal)战略,即乡村振兴战略。该战略强调乡村面貌的独特性,避免简单复制城市发展经验,重视村庄规划和生态环境的整治,以实现乡村特色与自我更新。

——张延龙《德国乡村振兴战略的发展经验及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国乡镇企业的特点,指出乡镇企业对农村发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括德国“乡村更新”战略的特点

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括你从中国和德国乡村振兴中得到的启示。

7 . 材料 1984年10月,十二届三中全会阐明了加快以城市为重点经济体制改革的必要性,规定了改革的任务和各项基本政策。从1985年起,以城市为重点的整个经济体制改革全面展开。增强企业活力是城市经济体制改革的中心环节。国家按照政企分开、所有权和经营权适当分离的原则,改革企业经营方式,使企业开始成为相对独立的经济实体。小型全民所有制企业可以租给集体和劳动者个人经营,逐渐形成以公有制为主体、多种经济成分共同发展的所有制结构。到1987年,全国已有80%的国营企业实行各种形式的承包责任制从而把经济体制改革推广到全国。我国城市经济体制改革的全面展开,为国民经济的发展注入新的生机和活力,使国民经济走上持续发展的道路。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明我国城市经济体制改革全面展开的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明我国城市经济体制改革全面展开的意义。

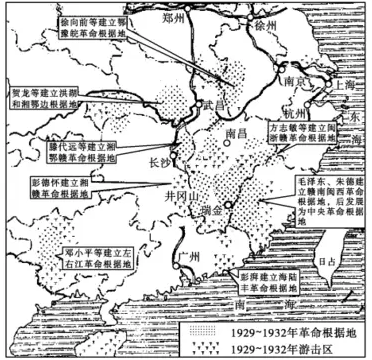

材料一 1929—1932年农村革命根据地形势示意图

材料二 1940年3月,中共中央在《抗日根据地的政权问题》的指示中指出,中国共产党在华北、华中等地建立的抗日民主政权,是统一战线性质的政权,即几个革命阶级联合起来对汉奸和反动派的民主专政。指示明确规定,在政府工作人员中,实行共产党员、非党左派进步分子和中间派各占三分之一的“三三制”政权制度,容纳多方,团结抗日的各阶级、阶层。

——虞和平主编《中国现代化历程》(第二卷)

材料三 《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要

| “一五”期间(1953—1957年)工业增速超英赶美 “六五”期间(1981—1985年);走向改革开放 “七五”期间(1986—1990年);改革治理整顿 “八五”期间(1991—1995年);邓小平南方谈话 改革潮涌 “九五”期间(1996—2000年);宏观调控 经济软着陆 “十五”期间(2001—2005年);指令计划退场 市场配置资源 “十一五”期间(2006—2010年);改革开放 坚定不移 |

——摘编自《中国青年报》2006年3月20日

(1)根据材料一,指出当时中国共产党探索出了一条怎样的革命道路。

(2)根据材料二,概括中国共产党在政权建设方面的创新,并分析其对抗战胜利的重要意义。

(3)依据材料三和所学知识,指出“一五”计划期间新中国进行经济建设和政治建设采取的重大举措。“六五”计划期间,我国改革开放取得了哪些新的进展?

材料一 中国历代粮食供求关系一览表

| 朝代 | 春秋 战国 | 秦汉 | 魏晋 南北朝 | 隋唐 | 宋辽 金元 | 明 | 清 |

| 年代(公元) | 1100 | 1600 | 1800 | ||||

| 全国耕地面积(亿市亩) | 2.3 | 5.72 | 3.85 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 10.5 |

| 粮食作物播种面积所占比重(%) | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |

| 粮食亩产量(市斤) | 95 | 110 | 120 | 154 | 140/343 | 155/337 | 155/337 |

| 总产量(亿市斤) | 205.39 | 591.4 | 415.8 | 889.82 | 1749.45 | 2385.88 | 2340.97 |

| 口粮总量(亿市斤) | 222.72 | 417.6 | 348 | 626.4 | 835.2 | 1392 | 2088 |

| 口粮在社会粮食总需求中比例(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 81 | 85 |

| 社会粮食总需求量(亿市斤) | 247.4 | 464 | 386.8 | 696 | 1113.6 | 1718.5 | 2456 |

| 全国人口(万人) | 3200 | 6000 | 5000 | 9000 | 12000 | 20000 | 30000 |

| 人均粮食占有量(市斤) | 641 | 985.75 | 831.6 | 988.7 | 1457.87 | 1192.94 | 780 |

——吴宾、党晓红《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 新中国成立以后,党和政府始终把解决十几亿人的吃饭问题作为头等大事来抓,先后进行了一系列的改革,特别重视粮食生产基本条件的改善和粮食综合生产能力的提高,粮食产量跨上了一个又一个的新台阶。在新中国成立初期,党和政府在农村全面推进了土地改革,使广大农民有史以来第一次获得了土地,再加上粮食市场制度改革和合理的价格政策,农民发展粮食生产的积极性迅速提高,粮食生产很快得到了恢复性的增长……在1978年党的十一届三中全会以后,农业生产普遍实行了家庭联产承包经营责任制,农民获得了相对独立的经营自主权,加上国家大幅度的提高粮食收购价格,减少粮食征购量,使农民从事粮食生产经营的积极性再次高涨,从1978年到1984年的7年,全国粮食总产量先后登上了3亿吨和4亿吨两个新台阶,从根本上解决了全国人民的温饱问题。

——王雅鹏、吴娟、陈娟《新中国60年粮食安全的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出中国古代粮食供求关系的发展趋势并概括影响历代粮食供求关系的经济因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立以来解决粮食安全问题的经验。

材料一 新中国的建立使农村社会初步建立起了以国家力量为主导的农村基层治理体制。借由土地改革运动,废除了我国几千年来的封建土地所有制,建立起了农民土地所有制。就此实现了对我国农村的社会主义改造,标志着农村民主制度的建立。

——摘编自狄煜《基于ISM的我国农村基层治理体制变迁影响因素研》

材料二 在人民公社体制下,农村的社会管理没能解决农村社会的发展问题,甚至束缚了社会生产力的发展,因而其变革也系势所必然。20世纪70年代末80年代初,农村在政治领域和经济领域进行的双重农村改革不仅直接促成了高度集权的人民公社体系的全面解体,而且由此导致了农村基层社会管理体系的重建。

——摘编自戴利朝《20世纪以来农村基层社会管理体制的演变历程》

材料三 在以《中华人民共和国村民委员会组织法》为主体的农村基层治理法律体系下,我国农村基层治理由政策主导逐渐转向法律法规导向。2002年相继出台《土地承包法》与《农业法》修正案,而后《个人所得税法》(2008)对于农业税的免除、《保险法》(2008)对于农业保险的增加都进一步体现了经济法对于农村基层治理法律体系完善的介入。

——摘编自张慧瑶《新中国成立七十年(1949-2019)农村基层治理法制化研究》

(1)根据材料一,指出新中国成立初期农村治理体制有何特点?结合所学知识,分析其初步确立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪70年代末80年代初,我国农村基层社会管理体系重建的原因和表现。

(3)根据材料三,指出20世纪90年代以来,我国农村基层治理体制有何变化?结合所学知识,分析其意义。