材料一 当时清政府财政因巨大的赔款陷入严重的困境,兼以官办工业毫无成效,无一不是亏蚀累累。它不得不在1895年命令各省督抚对所办局厂“亟应从速变计,招商承办”,借以缓和国内阶级斗争。不久,它又命令各省设立商务局,主持设厂;颁发章程,奖励民营,从立法上奖励私人投资设厂。

——张国辉《洋务运动与中国近代企业》

(1)根据材料一,概括清政府对官办和民营工业分别制定了怎样的政策?结合所学知识,分析制定这些政策主要目的是什么?

材料二 怎样搞工业化是民国南京政府主要思考的问题,工业化的重点一开始就被确定在重工业上。……至于具体操作,最突出的是政府于30年代新组建了资源委员会,从资源委员会1936年和1937年的实际建设活动来看,主要集中在与军事工业密切相关的钢铁、冶金、燃料、电力、机械、电器、化学等基本工业领域,其活动地区是以江西、湖南、湖北为中心并及四川、云南、陕西、甘肃等省。

——陈勇勤《中国经济史》

(2)材料二中,国民政府的工业化政策有哪些特点?并分析其影响。

材料三 率先由德国政府提出的工业4.0时代,是继工业1.0机器代替人工时代、工业2.0的流水线时代、到工业3.0高度自动化时代,又一个新纪元的开始。数据化、智慧化、网络化成为工业4.0的关键词。2014年11月4日,中国首套工业4.0流水线亮相第十六届中国国际工业博览会。这标志“中国制造”将逐渐向“中国智造”升级。

(3)结合所学知识,分析推动我国工业4.0时代的有利国内外经济条件。

(4)综上,概括影响改革开放以来我国工业化水平的重要因素有哪些?

材料一 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

材料二 清同治十一年(1872年),陈启沅回到缫丝传统悠久的家乡南海简村,创办继昌隆缫丝厂。他从外国购进锅炉一座,……同时,陈启沅在简村和附近的吉水村一带招收男女工(以女工占大多数)数十人,亲自给这些新工人教授“仿西人缫丝之法”,择了个好日子,投茧开工,取名为“继昌隆”,成为近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂。

——邢甲志《清末广东南海继昌隆缫丝厂创办人陈启沅》

材料三

——彭森主编:《中国经济体制改革年鉴》

请回答:

(1)根据材料一,指出我国古代经济发展的主要模式、特点及所反映的经济观念。

(2)据材料二,指出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,分析变化的历史条件。

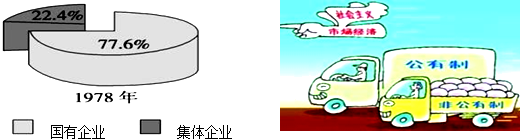

(3)据材料三,指出我国生产资料所有制发生了怎样的变化?这一变化反映了我国经济体制改革的目标是什么?

3 . 中华民族的伟大复兴之路 在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产,已不同于旧有的官营工场手工业,所以是带有资本主义性质的企业。但是这些企业中很大部分是军事工业,它们的产品供应给国家和军队,并不作为商品而出售,更不投放到市场上去。这些企业不但为封建官僚所控制,而且对外国资本帝国主义有很大的依赖性。

——摘编自胡绳《从鸦片战争到五四运动》

(1)依据材料和所学,谈谈你对洋务运动的评价。

《中华民国临时约法》(以下简称《临时约法》)共7章56条。

一、第一章“总纲”,规定了中华民国的主权归属、领土范围和行使统治权的国家机构,贯穿了“中华民国之主权属于国民全体”这一基本原则。

二、第二章“人民”,根据资产阶级民主自由原则,具体地规定了人民的各种权利和义务。

三、第三章“参议院”、第四章“总统”、第五章“国务员”和第六章“法院”,根据资产阶 级三权分立的原则,确立了资产阶级共和国的政治体制。《临时约法》把国家权力分为立法权、行政权和司法权三种,规定分别由三种不同的国家机关掌握和行使,以达到以权制权的目的,从而防止专制独裁并保障自由。

四、第七章“附则”,规定了《临时约法》的效力以及严格的修改程序,以防袁世凯之流随意篡改《约法》。

(2)依据材料概括《中华民国临时约法》的特点。结合所学说明其意义。

(3)任选其中一幅图片,撰写一份解说词。(要求:逻辑清晰,史论结合)

| 1992年3月26日《深圳特区报》刊载了《东方风来满眼春——邓小平网志在深圳纪实》: 邓小平同志指出,社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。…… 在谈话中,小平同志还谈到了:现在建设中国式的社会主义,经验一天比一天丰富;在农村改革和城市改革中,不搞争论,大胆地试,大胆地闯;我们的政策就是允许看,允许看,比强制好得多,等等。 |

材料一 1862年林肯政府颁布了《宅地法》,确立了无偿分配西部土地的原则。《宅地法》规定:年满21岁的公民,只需交纳10美元的申请费,可免费获得未垦种土地160英亩,连续耕种5年后就可拥有对该块土地的最终拥有权。1868-1900年依该法向农民分配的土地达8000多万英亩,对西部农业开发具有重要的推动作用。但它并没有按照美国人民的要求把国有土地全部划为宅地分给劳动人民,只有一小部分土地分配给了移民,而且位置偏远、土质贫瘠、限制在已堪定的地段内,其实是经过拍卖、先占、赠予等分配方式后的残留地段。大部分土地则通过各种渠道转到了土地投机商及大公司手中,它远远没有满足人民的土地要求。

——兰建英《美国近代西部开发时期的土地政策探析》

材料二 在1992年以后的新一轮经济加速发展中,曾一度出现农村大量资金、人力、物力流向工业领域的现象,致使1992年至1994年农业发展相对滞后,粮食出现连年减产,粮价上涨,对此,中共中央立即采取措施。从1995年起开始实行“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。同时,制定出台了一系列政策措施。一是稳定和完善家庭承包经营制度,延长土地承包期30年不变;二是发展农业产业化经营;三是深化粮食流通体制改革;四是改革农村税费制度,以减轻农民负担。至2000年,中国实现了粮食等主要农产品由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。

——摘编自郑有贵《中华人民共和国经济史(1949一2019)》

(1)依据材料-和材料二并结合所学知识,分别指出中美土地政策在目的和性质上的不同之处?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国1995年以来进一步深化农村经济体制改革的特点并指出其意义。

(3)根据.上述材料,谈谈影响制定土地政策的因素有哪些?

材料一 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

材料二 在推动中国市场转型的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义,并简析农业改革的影响。

(2)据材料二,概括选择首批四个经济特区的原因,并说明经济特区设置的作用。

(3)据材料一、二并结合所学知识,概括我国经济体制改革进程的主要特点。

材料一:改革初期,中国领导人把前20年(1957一1977年)经济发展的失败归咎于当时思想激进的“左”倾经济战略和政策,因此改革最初目标是“计划经济为主,市场调节为辅”,以完善计划经济管理体制。1984年党的十二届三中全会通过“关于经济体制改革的决定”,提出要发展“以公有制为基础的有计划的商品经济”,“坚持多种经济形式和经营方式的共同发展”,还首次明确把对外开放作为长期的基本国策。这标志着中国全面和系统地推进经济体制改革,以农村改革为重点转向以城市改革为重点;同时也标志着中国领导人关于中国经济体制改革的理念、理论以及目标模式有了重大的突破。这也为1992年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制改革目标提供了一个中间过渡模式,到90年代初,已经形成“国家调节市场,市场引导企业”的新机制。这就为90年代初建立“社会主义市场经济体制”奠定了基础,不仅脱离计划经济体制,而且引入市场经济机制。中国经济体制改革实际上并没有宏大的预先设计,而是“摸着石头过河”,一步步铺就了转向社会主义市场经济体制的轨道。

——摘编自胡鞍钢《邓小平时代——中国改革开放》

材料二:二战中,国家干预保障了英国社会经济稳定,人民营养平均水平甚至还有提高,国家干预在英国人头脑中扎了根。1945年,“社会主义”政党工党执政,他们颁布《国民保险法》《国民医疗服务法》,实行银行、交通、能源等部门的国有化。20世纪70年代,英国的经济处于颓势,英镑不断贬值,政局不稳。1979年5月,撒切尔夫人就任首相。她一改以往的凯恩斯主义政策,采取货币主义思想,出台一系列政策措施,以控制通货膨胀,重振英国经济。她的经济政策,被人们称为“撒切尔主义”。其主要内容:减少国家对经济的干预,实行国有企业的私有化,改革福利制度。撒切尔主义实施的效果是明显的。通货膨胀率在撒切尔夫人执政前达到近27%,1988年降至4%.1987年度起,英国的财政由赤字转为盈余。英国的经济增长率1986年达3%,比同期的美国、法国、联邦德国和日本都快。1983年6月和1987年6月的两次大选中,撒切尔夫人得以两度蝉联首相。保守党连续执政达十八年。

——摘编自钟声《撒切尔夫人》等资料

(1)根据材料一概括1978年后经济体制改革历程的特点;结合所学知识分析经济体制改革不断深化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“撒切尔主义”和之前的经济政策的不同之处,并分析其历史作用。

(3)根据材料一、二,归纳20世纪70年代后期以来中英两国经济改革的共同之处。