材料一 兴起于15—18世纪早期的重商主义以英国托马斯·孟为代表,认为货币是财富的唯一源泉,货币来自于对外贸易,争取外贸顺差,以防止货币外流和增加金银财富。18世纪中晚期,以英国亚当·斯密为代表的古典政治经济学派提出自由放任的经济主张,认为价格是市场调节的“看不见的手"。1936年,英国凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长。20世纪70年代,出现了以美国弗里德曼为代表的新自由主义学派,主张制止通货膨胀和反对国家干预。

——摘编自颜昌盛《近现代西方经济思想的变迁与趋势及其影响分析》

材料二 改革开放以来,我们党对计划和市场关系的认识不断深化。党的十四大明确把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标。这些年来,我们既在深刻而广泛的变革中坚持了社会主义基本制度,又创造性地在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展社会生产力,增强综合国力,提高人民生活水平,更好实现经济建设这个中心任务。

——经济日报刊评:新中国经济发展的宝贵经验

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西方经济思想的变迁反映了资本主义发展怎样的时代特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来中国进行经济体制改革的特点。

材料一 中世纪末期的英国,英王的收入依赖于贵族或富商的包税,国家的税收观念还没有形成。资产阶级革命爆发后,议会整顿财政,逐渐废除包税制,改由中央专门机构集中征税,公共收入和王室私人收入逐渐区别开来。以商品经济发展为基础的关税和消费税逐渐成为政府的主要收入来源。17世纪末,英国政府发行120万英镑的公债大获成功,成立了世界上第一个中央银行英格兰银行,这些举措支撑了政府的军事行动和国家信用。议会对税款用途的审查发展为对政府活动进行事前审议、事中监督、事后问责的预算制度。19世纪下半期,为应付国家管理职能不断扩大,缓解日益严重的贫富差距问题,英国政府进行了以所得税、遗产税等为核心内容的财税制度改革。政府有了富裕的资金投入到教育、公共卫生等公共事业中。——据刘晓路《现代财政制度的强国性与集中性

——基于荷兰和英国的财政史分析》等

材料二 为解决“管得过多、统得过死”问题,中央决定从1980年开始实行“划分收支级包干”的新财政管理体制,积极为各项改革铺路搭桥。1980—1993年的财政管理体制,实际上是“财政承包制”。1994年中央决定实施“分税制”财政管理体制,为实现中央财力的较快增长,按市场经济要求理顺财政分配体制打下了基础。2006年废除了延续上千年的农业税,体现了现代税收中的“公平”原则。1978年,全国财政收入的86.8%来自于国有部门,财政支出的85.6%用于国有部门,财政支出主要围绕城市生产建设领域而进行。到2006年,全国税收收入来源于国有部门的比重只有22.2%,城乡一体化的社会保障等公共服务的财政支出高达33.52%。

——据高培勇《中国财税改革40年:基本轨迹、基本经验和基本规律》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括近代以来英国财税制度改革的主要内容,并分析这些改革对英国成为现代国家所发挥的积极作用。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出新时期中国财税制度改革的发展趋势。

(3)依据材料一、二并结合所学知识,指出中、英两国财税制度改革的共通历史经验。

材料一 建国初期,在计划经济体制下,我国形成了由单位职工福利、城镇孤寡救济、农村五保供养共同构成的福利制度框架。建国后的前25年时间内,我国家庭户平均规模一直处于4.3~4.6人之间,家庭养老是当时的主体选择。

材料二 90年代以来,国家政策开始关注社会化养老的需求和供给。1993年,民政部、国家计委等部门《关于加快发展社区服务业的意见》首次提出“养老服务”概念。2000年,国办19号文件《关于加快实现社会福利社会化的意见》提出伴随家庭小型化的发展,社会化养老需求快速增长。伴随着2000年前后的国企改制,单位制对家庭功能的补充和替代也逐渐告一段落,养老作为家庭功能之一正式走向了社会。截止2017年底,我国社会力量创办养老机构数占比已达到45.7%,满足了多层次多样化的养老服务需求。

——以上均摘编自李璐《我国70年养老模式的变迁》

根据材料一、二并结合所学知识,说明我国养老制度的变化,并指出导致变化的主要因素。

材料一 表21950—1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

| 年份 | 中国 | 美国 | 苏联 | 日本 |

| 1950 | 61 | 8785 | 2733 | 484 |

| 1955 | 285 | 10617 | 4527 | 941 |

| 1965 | 1223 | 11926 | 9102 | 4116 |

| 1975 | 2390 | 10582 | 14134 | 10231 |

| 1980 | 3712 | 10080 | 14800 | 11141 |

——摘编自《1949—1984中国工业的发展统计资料》

(1)根据材料一,结合所学,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。注意:仿照已给答题示例(答题纸所载表格中),作答

材料二 我国钢产量1986年达到5205万吨,2002年达到18224.89万吨,钢产量连续7年保持世界第一。当年年全行业固定资产投资比2001年增长39.30%,重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。2008年唐钢集团、邯钢集团强强联合组建而成河钢集团有限责任公司,成为国内最大、全球第二的特大型钢铁集团。2012年河钢集团跻身世界500强第269位,以钢铁为主业,横跨钢铁、装备制造、金融服务、现代物流四大板块,拥有两个国家级技术中心,拥有80多项自主知识产权的核心技术,200多个钢材品种替代进口,在册员工14万余人。2018年,中国钢产量为92800万吨,继续保持世界第一(日本11043万吨,美国为8670万吨)。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(2)根据材料二,结合所学,简析80年代以来中国钢铁业的成就,及其发展的主要原因。

5 . 材料三 我国居民家庭消费水平比较(未考虑价格因素影响)(单位:元/人)

| 最低收入户 | 低收入户 | 中等收入户 | 高收入户 | 最高收入户 | |

| 1985年 | 456 | 551 | 724 | 963 | 1163 |

| 2008年 | 4533 | 6195 | 10345 | 17888 | 26982 |

| 2008年比1986年增长(倍) | 8.9 | 10.2 | 13.3 | 17.6 | 22.2 |

归纳材料三反映的现象,并分析其出现的原因。

材料一 建国初期工农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 1952年 | 1956年 | 1957年 | |

| 工业总产值 | 343.3 | 703.6 | 783.9 |

| 农业总产值 | 483.9 | 582.9 | 604.0 |

| 工农业总产值 | 827.2 | 1286.5 | 1387.9 |

材料二 1949年—1976年我国国民生产总值指数一览表

| 年份 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1965 |

| 指数 | 105.1 | 121.3 | 108.8 | 99.7 | 72.7 | 94.4 | 117.0 |

(注:本表数据来源于国家统计局统计报告。数据按可比价格计算。上年=100)

材料三

材料四:在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革,扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时中国全面融入经济全球化潮流。在近三十年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

材料五:1978年和2006年国民经济主要指标比较表

| 年份 | 国内生产总值 (亿元) | 国家财政收入(亿元) | 城镇居民恩格尔系数(%) | 农村居民恩格尔系数(%) |

| 1978 | 3645 | 1132 | 57.5 | 67.7 |

| 2006 | 218071 | 39500 | 35.8 | 43 |

注:恩格尔系数是指食品支出占家庭总支出的比重,它能够说明家庭生活水平的程度。

材料六:经过二十多年的努力,中国形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础。

请回答:

(1)根据材料一概括建国初期经济发展趋势并结合所学分析其原因。和对比材料一、二概括50年代中期——60年代中期我国经济发展的特征?

(2)新时期的中国改革是逐步推进、不断深化的。根据材料三、并结合所学知识加以说明。

(3)根据材料四指出:近30年来,我国经济体制改革和对外开放经历了怎样的发展阶段?,并结合所学指出每个阶段开始的标志性事件。

(4)依据材料五、六,概括指出改革给中国带来的变化。

材料一 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古”秦孝公曰:“善!”以鞅为左庶长,卒定变法之令

——《史记·商君列传》

秦孝公用商鞅,坏井田、开阡陌,急耕战之赏

——《前汉书食货志》

(1)“治世不一道,便国不法古”体现了商鞅怎样思想?(不能照抄原文)结合所学知识,分析其措施的影响。

材料二

| 南京临时政府颁布的措施 | 土耳其大国民议会颁布的措施 |

| 设立实业部,各省成立实业公司学校不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨提倡“自由、平等、友爱为纲”的公民道德,禁止蓄辫、缠足、赌博 1912年春,颁布《中华民国临时约法》 | 1926年,颁布了以瑞士民法为蓝本的《民法》 1925年,通过法令,号召全国采用礼帽和便帽 1928年,规定用拉丁字母代替阿拉伯字母…… |

(2)依据材料二,概括孙中山和凯末尔改革的特点。指出二人改革的共同的政治前提。

材料三 列宁在《论粮食税》中说到,“1921年春天形成了这样的政治形式:要求必须立刻采取迅速的、最坚决的、最紧急的办法来改善农民的生活状况和提高他们的生产力。”

邓小平在改革五年后总结到:“改革首先是从农村做起的。农村改革的内容总的说就是搞责任制。”

1922年列宁指出“新经济政策允许建设中的社会主义同力图复活的资本主义,在通过市场来满足千百万农民需要的基础上实行竞赛。”

邓小平在1979年明确指出:“社会主义可可以搞市场经济。“这是社会主义利用这种方法来发展社会生产力”。

——《中国改革开放与列宁新经济政策的异同》

(3)依据材料三,指出列宁和邓小平的共识。综合以上材料,归纳推动改革成功的因素。

材料一 国企改革大事记

1978年,国务院在四川选择重庆钢铁公司、四川化工厂等6家企业为试点企业,允许企业在增产增收的基础上,提留少量利润作为职工奖金。

1979年,国家扩大了试点企业的范围,将生产计划、资金使用、产品销售、利润分配、人事安排等权力下放给企业。

1984年,中共十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》,以增强企业活力为中心环节的经济体制改革全面展开。

1987年,中共十三大报告肯定了股份制是企业财产所有制的一种组织形式。

1992年,中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

1993年,中共十四届三中全会提出转换国有企业经营机制,建立现代企业制度。

1997年,中共十五大提出国家控制“关系国民经济命脉的重要行业和关键领域”“努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式”等国企改革思路。

1998年,上海宝钢集团公司、中国石油天然气公司等一大批大型企业集团相继组建,并实行公司法人治理结构。

——摘编自钟祥财《经济史学视域中的国企改革》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国国企改革的阶段性特点。并分析我国国企改革不断深化的原因。

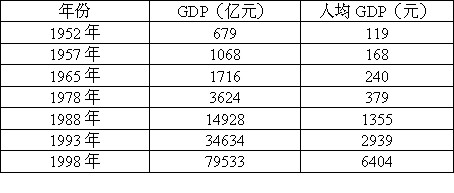

材料二 我国国内生产总值的变化

根据经济合作与发展组织(OECD)经济学史专家安格·麦迪逊的计算结果,中国的GDP总量占世界GDP总量,1952年为5.2%,1978年为5.0%,1995年这一比重超过11%。这是因为1978~1995年期间,中国GDP平均增长率上升为7.49%,而世界GDP平均增长率下降为2.7%。

(2)从材料二总结经济体制改革给我国发展带来的变化。

材料三 1978-2008年,中国用短短的30年实现了一个从颓败到中兴的划时代飞跃,迅速踏上现代化道路。30年,经历了欧洲用两个世纪才完成的同样程度的工业化、城市化和社会转型;30年,经济保持年均速度近10%的持续高速增长,成功步入中等收入国家行列。

(3)综合上述材料,谈谈中国实现“划时代飞跃”的基本经验。

社会转型是重要的历史发展阶段,对社会转型的关注有利于深化对历史发展的认识。

材料一 近代世界商品经济形态阶段以物中介的特征使资本基于自身的特殊属性——能够不断增值和其物化货币的社会中介功用成为实现社会转型的动力系统的关键因素,近代化的实现即须在资本为要素的动力系统推动下前进,而近代化以纯粹资本作动力系统轴心的历史发展又使其本质呈现为了资本主义化。

——摘编自陈广亮(近代世界社会转型的模式》

材料二 中共中央党校社会学教研室主任吴忠民教授认为,从1840年以来,中国就开始了社会转型的漫长历程。到20世纪上半叶,社会转型的进程明显加快。但是,这种社会转型又是在外国资本主义和本国封建主义的双重压迫之下进行的,因此既持续进行,又表现出一种半殖民地半封建社会所特有的情况:一是现代经济的增长缓慢和畸形化,二是城市化进程的停滞和畸形化,三是开放的进行但带有明显的半殖民地色彩,四是社会分化呈现出一种十分不规则的状态。

——摘编自郭德宏《我们该怎样看待社会转型》

材料三 20世纪八九十年代,传统经济向现代经济的转换、传统的产品经济体制向现代市场经济体制的转轨同时并存,是我国社会转型的基本特点。

——摘编自郭德宏(我们该怎样看待社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西方社会转型的特征并指出推动西方近代社会转型的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会转型的特征并分析出现这一特征的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出20世纪八九十年代推动中国社会转型的主要因素。

材料一 马克思的科学研究,就像列宁所说的:“凡是人类思想所建树的一切,他都放在工人运动中检验过,重新加以探讨,加以批判,从而得出了那些被资产阶级狭隘性所限制或被资产阶级偏见束缚住的人所不能得出的结论。”在马克思主义指导下,“第一国际”等国际工人组织相继创立和发展,在不同时期指导和推动了国际工人运动的联合和斗争。在马克思主义影响下,马克思主义政党如雨后春笋般地建立和发展起来,人民第一次成为自己命运的主人,成为自身解放和全人类解放的根本政治力量。

材料二 马克思主义认为:生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素,“人们所达到的生产力的总和决定着社会状况。”解放和发展生产力是社会主义的本质要求,是中国共产党人接力探索、着力解决的重大问题,新中国成立以来特别是改革开放以来,在不到70年的时间内,我们党坚定不移解放和发展社会生产力,走完西方几百年的发展历程,推动我国快速成为世界第二大经济体。

——摘编自习近平《在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出法、俄工人阶级践行马克思主义关于无产阶级政权学说的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析在马克思主义指导下建国70年来经济建设的主要成就。