材料一 1978年夏秋之交,安徽遭遇了特大旱灾,秋种难以进行。安徽省委将集体无法耕种的土地“借”给农民。有些地方在“借地”的基础上搞起了包产到组,其中凤阳县小岗生产队18户农民冒着极大的政治风险,搞起了包干到户。

——吴恩远《改革开放的中国与世界》

材料二 现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;注意把思想政治工作和经济手段结合起来,充分调动干部和劳动者的生产积极性;应该在党的一元化领导之下,认真解决党政企不分,以党代政,以政代企的现象。

——《三中全会以来重要文献选编》人民出版社1982年版

材料三 到了20世纪90年代,由于新旧体制的摩擦,人们思维深处的深层次忧虑没有解决。从南方讲话到中共十四大的召开,明确指出了中国制度变迁的目标。与此同时,政府进一步开放,到90年代中期形成了对外开放的新格局,我国对外开放从沿海逐步向内地推进。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出安徽“借地”的做法为何得到农民的支持。概括这种做法对农村改革的意义。

(2)据材料二,指出当时我国经济体制中存在的弊端。结合所学知识,说明20世纪80年代的城市经济体制改革是如何解决这些弊端的。

(3)据材料三和所学知识,指出20世纪90年代我国改革开放的重点和标志是什么?2001年12月我国正式加入哪一国际组织?综合上述材料,归纳我国改革开放进程中呈现的特点。

材料一 1980年,建立第一批经济特区。1988年,设置海南经济特区。1984年,进一步开放大连等14个沿海港口城市。从1985年起,相继在长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区。1990年,决定开发与开放上海浦东新区。

——《中国对外开放大事记》

材料二 30年来,海南经济社会发展取得了令人瞩目的成绩。2017年,海南地区生产总值达到4462.5亿元,地方财政收入增长226.8倍……现代服务业、热带农业、新型工业迅速成长,交通、电力、水利、通信等基础设施日趋完备……国际交流合作空前扩大,成功举办18届博鳌亚洲论坛年会。在全国率先建设生态省,大气和水体质量保持领先水平。

——摘编自习近平《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话》

材料三 海南是我国最大的经济特区,地理位置独特,拥有全国最好的生态环境,同时又是相对独立的地理单元,具有成为全国改革开放试验田的独特优势。……党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

——摘编自习近平《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话》

请回答:

(1)据材料一,指出我国对外开放的基本格局。

(2)据材料二,归纳海南建省办经济特区30年所取得的成就。

(3)据材料三,概括海南建设中国特色自由贸易港的优势。

3 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

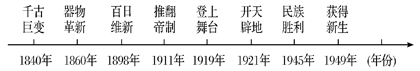

材料一 【年代尺示意图——了解中国近代史的历程】

材料二 【知识结构示意图——系统掌握中国社会主义建设的历史知识】

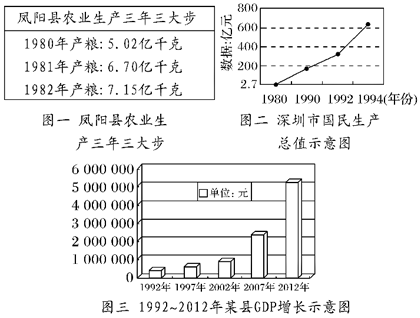

材料三 【分析数据——解释中国现代化经济建设的历史现象】

材料四 【看中国数据——关注中国现代化建设的辉煌成果】

一、中国国民生产总值:

1978年:2683亿美元

2010年:58786亿美元

30间增长了20余倍超过日本,跃居世界第二二、中国农民人均可支配收入:

1978年:133.6元

1990年:686.3元

2010年:2253.4元

2016年:12363.4元

(1)根据材料一“年代尺示意图”提供的信息,写出“千古巨变”对中国社会的影响和“获得新生”的历史事件。

(2)依据材料二的“知识结构示意图”补充填写①②的历史事件。

(3)根据材料三中图一、图二的数据变化,分别体现了1978年以来中国的什么政策的尝试?指出图三中1992年以来经济迅速增长的主要推动因素有哪些?

(4)依据材料四的两组数据,归纳中国进行现代化建设的作用。

| A.经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—内地 |

| B.沿海开放城市—经济特区—沿海开放区—内地 |

| C.沿海开放城市—沿海开放区—经济特区—内地 |

| D.经济特区—沿海开放区—沿海开放城市—内地 |

6 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一宋真宗“以江、淮、两浙稍旱即水田不登,遣使就福建取占城稻(原产于占城,今越南中南部)三万斛,分给三路为种……命转运使揭榜示民”。“稻比中国者,穗长而无芒,粒差小,不择地而生”。

——白寿彝主编《中国通史》

材料二朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中(旧称吴郡或苏州府为吴中,约相当于今苏州地区)又为东南根柢。语曰:“苏(苏州)、常(常州)熟,天下足。”

——南宋陆游《渭南文集》卷20《常州奔牛闸记》

(1)据材料一、二,说明宋代国家财赋收入的特点及原因。

材料三(1893年有人写信给张之洞说)方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛之北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

——《汉冶萍公司》

(2)材料三反映了中国近代工业发展中的哪些现象?“机器之利”显而易见,为什么“名卿巨公”还“以为非者亦半”?

材料四中国经济特区之地理位置(下图)

(3)据材料四,描述到20世纪90年代中国对外开放形成的格局。

材料五因为绝大部分海外华侨都是来自广东和福建省的,所以两省被认为是吸引海外华侨投资者的最理想的地点。此外,它们非常远离中国的主要人口中心,而国家的经济政治权力基础也许已经被看作是能够抑制在经济特区贯彻市场导向的政策所带来的预料之中和预料之外的破坏性影响的积极因素。

——柯林·麦克拉斯等著:《1978年以来的中国——改革、现代化和中国特色的社会主义》

(4)综合以上五则材料,分析、归纳促进东南地区经济发展的因素。

材料一 1842年,英国对华贸易总额为96.9万英锈,此后连续增长,1845年增至239.5万英镑,占中国对外贸易总额的76%。一直到1869年,英国对华的进出口贸易在中国全部对外贸易中所占的比重,分别维持在91%和76%的水平。从商品结构来看,1870~1890年间,中国每年进出口的鸦片价值约800~1200万英镑,是最大的单项进口货物。

——据严中平主编《中国近代经济史》

材料二 1950年1月,英国政府宣布承认中华人民共和国,并与我国建立了经贸关系。朝鲜战争期间,在美国的压力下,英国参加了对华“封锁、禁运”,把已经打开的中英贸易大门几乎关闭。1957年,英国不顾美国的反对,宣布把对华限制降低到与苏联、东欧的同等水平。1972年,中英正式建交,促进了两国经贸关系进一步发展。1980年,中英贸易总额首次突破10亿美元。同时,合资经营、技术转让、设备引进等其他形式的经济合作也逐步发展起来。到1989年底,英国成为欧洲在中国的最大投资国。

——据王鹤《中英经贸关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明近代中英贸易对英国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识概括指出新中国成立后中英贸易的特征,并分析其原因。

材料一 1853年9月,上海小刀会起义,响应太平天国革命。之后,海关工作停顿,外商拒绝关税。1854年,上海成立的英法美“关税管理委员会”控制了中国的对外贸易关税的征收。这是中国第一个由外国人管理的海关。1861年4月英国人赫德正式担任总税务司。这样.外籍税务司逐渐成了各地海关的实际管理者,华精海关监督则完全被外籍税务司架空。辛亥革命前,海关税款的保管和支付,由中国政府委派的海关监督按清延户部的指示办理。但袁世凯为总理大臣的清政府竟不惜进一步出卖海关权。1912年英国为首的“债权国家银行”决定把海关汇交给汇丰、德华、道胜三家银行,由税务司按期通知拨付有关各国,关税税款的收支保管权的被攫取,标志着中国海关主权的完全丧失。

——摘编自寇钰晶《中国三个时期的关税政策与对外贸易》

材料二 1987年以来在完善国内立法的同时,我国海关还不断出台政策规章,积极参与国际规则制定。经过多年不懈努力,中国海关参与国际规则制定的能力不断增强。由中国海关提出的“登机桥”“普洱茶”“三氧蔗糖”“油压或气压传动间”“新能源汽车”“微生物油脂”“集成电路检测设备”等(协调制度)修订建议被采纳。近年来,我国不仅实现多次降低服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税,还积极推进和贸易伙伴之间的制度性合作建设,把签署自贸协定上升为对外开放的国家战略。截至2018年底,中国已对外签署自由贸易协定和区域贸易协定18个,中国给予最不发达国家的零关税待遇惠及42个国家。

——摘编自蔡岩红(70年从弱到强关税变迁见证对外贸易发展历程》

(1)根据材料并结合所学知识,简析近代中国海关主权丧失的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括1987年以来中国海关政策的变化及其原因。

材料一 到了九世纪,阿拉伯人通过海路,一直绕到广州、泉州、宁波、扬州。通过海路,运费便宜,且以前陆路只有丝绸值得长途贩运,到了海路开通,尽管我们还是用丝绸之路的名称,但实际上已经不是以丝绸为主了。中国的陶瓷产品,大多是走海路。海路运输的不但有丝绸,还有其他商品,例如,较粗的纺织品、工艺品、陶瓷、茶叶等。到了宋朝,西面又产生了一个西夏,西面过不去了,海路交通已经比较发达,陆路还有什么必要过去呢?到了南宋,北方又有女真人的金朝,宋朝只到秦岭淮河。元朝时,交通比较发达,除了海路以外,陆路也通畅。除了我们比较熟悉的马可.波罗外,还有阿拉伯人伊本。白图泰等,都有记录留下来。中国千百年来形成的丝绸之路,融成了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神,在今天利益格局深刻变化、文化价值追求多元的世界潮流中,有其独特的历史价值与现实意义。

——据葛剑雄《丝绸之路历史回眸》整理

材料二 当前,共建“一带一路”国际合作展现出强大韧性和旺盛活力。截至2020年11月初,中欧班列累计开行超万列,运送集装箱92.7万标箱,同比增长54%,通达欧洲21国。其中,运送医疗物资近800万件、6万多吨。2020年前三季度,中国与沿线国家贸易进出口总额达9634.2,亿美元,对“一带一路”相关国家的非金融类直接投资达130.2亿美元。共建“一带一路”为盘活地区经济循环、促进全球经济复苏提供重要平台,注入强劲动力。截至目前,中国已与138个国家、31个国际组织签署了203份共建“一带一路”合作文件。

——摘编自《持续推进高质量共建一带一路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋元时期丝绸之路的发展变化并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明共建“一带一路”的贡献。

材料一 开埠后不久,时人观察到:“(上海)适介南北之中,最为冲要,故贸易兴旺,非他处所能埒(等同)。”“民生日盛,生计日繁,金山银穴,区区草县,名震天下。”五十年间,上海进出口贸易总值平均占全国的一半以上。

1850年,上海的出口商品中,蚕丝占51%,茶叶占46%;1860年,蚕丝占66%,茶叶占28%。1892年,英国驻沪领事指出:在中国向外开放后的许多年来,对外国出口的商品几乎只有丝茶两种。

——引自周武《边缘缔造中心:历史视域中的上海与江南》

材料二 新中国成立后,上海完成了向社会主义计划经济的过渡,转变为制造业为主的“工业基地”,但因处于封闭半封闭状态,长期形成的对外贸易优势无法得到充分发挥。70年代后期,党中央提出实行改革开放。邓小平说:“关起门来,固步自封,夜郎自大,是发达不起来的”,必须“实行开放政策”。上海由此迎来了又一次开放的大潮。

| 年份 | 上海开放大事记 |

| 1978 | 上海开辟至澳大利亚远洋运输航线,打破了我国集装箱运输零的记录。 |

| 1980 | 上海第一家中外合资企业成立。 |

| 1990 | 中央决定以上海浦东开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市。 |

| 2001 | 中央提出把上海建成现代化国际大城市和国际经济、金融、贸易、航运中心。 |

| 2006 | 上海港成为世界最大的货运港口。 |

| 2010 | 上海世博会开幕,成为展示中国发展巨变和深化国际合作的平台。 |

| 2013 | 国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易区。 |

| 2018 | 上海推出“扩大开放100条”;首届进口博览会开幕。 |

(1)根据材料一,概括开埠给上海带来的影响。

(2)根据材料二,概述上海第二次开放的背景和成果。

(3)结合材料及所学,你如何看待上海两次的“开放”?