1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦汉时期的宫殿建筑,不同于先前院落组成为主的建筑物,规模更加宏伟。秦始皇兴建的阿房宫,“上可坐万人,下可建五丈旗。”华北地区,住宅封闭紧锢,江南一带,敞开外露。魏晋南北朝时期的建筑,由于佛教的传入,此时的建筑风格变得更为成熟和圆淳。宋代坊和市的区别逐渐消失,许多店铺、作坊和住宅都临街建造。明清紫禁城是遵循传统礼法制度仿照中都和南京建造的,是世界上现存最大的宫殿建筑群,全面的反映了中国古代建筑,特别是木构建筑的杰出成就,是人类珍贵的文化遗产。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 鸦片战争后,中国建筑开始了新发展。旧城市陆续出现了一些新的建筑类型,如银行、海关、百货公司等。一些沿江沿海的旧城镇,被辟为商埠及划分租界,形成新的商业区。十九世纪四十年代以后,我国逐渐出现了近代工业建筑、交通建筑、公共建筑。当时的房屋,早期以殖民地式和折衷式居多,逐步又传来了古典式、罗曼式、哥特式、欧洲村舍式。随着城市的发展,房地产商纷纷投资住宅建筑,使住宅商品化。新型里弄最先在上海出现,一些大城市还出现了高层公寓。开埠之初,这些建筑物多是砖木结构,外墙以青砖砌筑。到二十世纪初时,外观已有应用面砖、石块等做法,内外装饰也相应增加,房屋的机械设备也比较现代化,高层建筑已应用了电梯。

——摘编自王绍周《中国近代建筑概说》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响我国古代建筑风格的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国建筑的主要特点并分析其原因。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代才开始的。中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料二2010年全国第三次妇女社会地位调查结果揭示,流动人口在城市中的社会保障(社会医疗保险和养老保险)的享有程度远低于同龄的城市居民和农村居民,他们的政治和社会参与程度也远不及城市和农村居民。更为严重的是,超过2000万的流动儿童在流入地还不能得到平等接受教育和升学的权利。流动人口“市民化”的问题,直接影响中国的城镇化进程和小康社会建设,需要政府拿出真诚和有效的解决措施,并应当引起公众的高度重视。

——摘编自郑真真杨舸的《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一概括中国近代城市化的特点。

(2)根据材料二,指出中国城市化出现了什么问题?依据材料二并结合所学知识,指出其带来重要影响。

3 . 自古以来,城市就是社会文明进步的窗口,城市化问题也是影响未来我国经济社会发展的重大课题之一。阅读材料,回答问题。

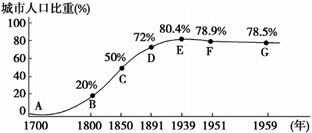

材料一英国城市化发展进程曲线(1700—1959年)

材料二中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。与西方资本主义诸国通过提高农业生产力、工业革命和日益增长的商业化等内力作用实行近代城市化和城市近化代不同,中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料三新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主体,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资金。尤其是在前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界人口比重由28.2%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

请回答:

(1)根据材料一概括18世纪以来英国城市化进程中不同阶段的发展趋势。

(2)根据材料一和材料二,指出中英城市化的不同之处。结合所学知识分析中国城市化艰难发展的原因。

(3)据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其成因。

| 时期 | 主流服饰 |

| 1840年前 | 长袍马褂、旗袍 |

| 辛亥革命后 | 西装、中山装、长袍马褂、改良旗袍 |

| 新中国成立后至20世纪60年代中期 | 中山装、以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装 |

| 改革开放后 | 颜色丰富、款式多样的服装 |

——摘编自人民版高中《历史》必修第二册

(1)西装何时传入中国?根据材料并结合所学知识,指出新中国成立后苏式服装的流行受到什么因素的影响?

(2)结合所学知识,指出改革开放后服装“颜色丰富、款式多样”的原因。

材料:丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其定了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论:①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。