1 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一1645年清顺治皇帝发布命令,宣布"自今布告以后……限旬日尽行剃完。若规避惜发,巧词争辩,决不轻贷"……清朝统治者为了彻底从精神上征服汉人,把剃发作为一种表示归顺的标志,为此,不惜以死要挟,口号是:"留头不留发,留发不留头。"

材料二欲伸民权,必广民智,欲启民智,必先革除恶风陋习对人民的禁锢……早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产……请求放足、断发、易服以便"与欧美同俗",又说:"非易其衣服不能易人心,成风俗,新政亦不能行。"这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容,具有启发民智的意义。

——《服饰变迁——非文本的社会思想史》

材料三武昌起义胜利后,独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标,剪除辫子已经成为去旧图新的标志。当时名为《越风》的杂志载文说:"不剪发不算革命,并且也不算时髦……走不进学堂去读书。"一时间,剪辫的浪潮迅速席卷大江南北。

材料四1950年以后,全国掀起削减西方人特别是美国人影响的运动。……开始流行中国式的服装,其中最有名的是中山装、解放服或列宁装,以后又流行所谓毛式短上衣。

——费正清《剑桥中华人民共和国史》

(1)综合材料一、二,分析两次社会习俗变革的政治意图有何本质差异。

(2)材料三中民众认为"剪除辫子已经成为去旧图新的标志……不剪发不算革命",对此你如何认识?

(3)据材料四并结合所学知识,分析20世纪50年代"解放服或列宁装"流行的内外因素。

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括影响人们社会习俗变迁的主要因素。

2 . 群众舞蹈是群众用以自娱自乐的舞蹈活动。它是紧跟时代步伐的艺术,是—个时代社会文化的组成部分,它的发展代表着时代文化的发展,代表着社会的进步。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一从新中国成立到20世纪50年代中期,很多中国人跳的是苏联式的华尔兹交谊舞,机关、部队的工作人员都要学会跳舞(图一)。苏联援华人员在中国的业余娱乐活动主要就是交谊舞会。但1957年后,交谊舞逐渐淡出人们的生活。

材料二忠字舞(图二)动作粗放、简单、夸张。主要动作设计有:双手高举表示对红太阳的信仰;斜出弓步表示永远追随伟大导师毛主席;手指怒指地面表示彻底砸烂资产阶级;紧握双拳表示要将革命进行到底。跳舞时手里通常以《毛主席语录》(红宝书)或红绸巾作为道具。

材料三20世纪80年代,交谊舞在中国一些城市中重新流行起来,并逐步成为中老年人闲暇时社交、健身的重要方式(图三)。同时,新从西方传入的迪斯科舞则得到年轻人的喜爱,迈克尔·杰克逊的太空舞风靡一时。进入21世纪,街舞成为青少年舞蹈的首选(图四)。

(1)结合材料一,简析苏式交谊舞在中国流行及后来消失的原因。

(2)结合材料二,忠字舞流行于哪一历史时期?忠字舞的流行反映了怎样的社会状况?

(3)结合材料三,现在的群众舞蹈有何特点?简要分析这些特点产生的原因。

3 . 服装是一种记忆,也是一种语言、一种文化。它的变化是以非文本方式记录着社会政治、经济及文化的历史变迁。阅读下列材料:

材料一历代王朝都以“会典”“律例”“典章”或“车服制”“舆服制”“丧服制”等各种条文颁布律令,规范和管理各阶层的穿衣戴帽,对服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定,不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别,违者要以僭礼逾制处以重罚。

——刘志琴《服饰变迁——非文本的社会思潮史》

材料二康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣”,“中国宽衣博带,长裙雅步而施万图竞争之世……诚非所宜”。

——康有为1898年9月递呈光绪皇帝的《请断发易服改元折》

材料三文化史学家布克哈特把图像称作“人类精神过去各个发展阶段的见证”,认为通过图像可以加深对历史变迁的理解。以下是一组图片材料:

请回答:

(1)材料一中有关服饰的规定体现了我国古代政治制度的什么特征?

(2)根据材料二,指出康有为有何主张并说明其理由。

(3)在材料三中,从图一到图二,从图三到图四,你能看出中国服饰变化有什么趋势?从这种变化中,你能得出中华民族在不同阶段各有何精神追求?

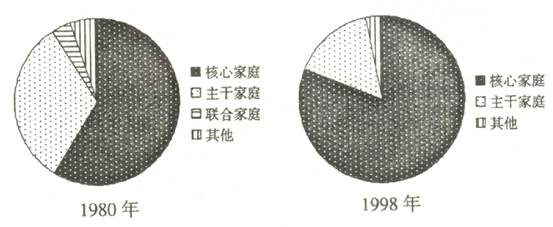

材料一 下岬村家庭结构变迁示意图

问题1:材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?

问题1:材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?材料二 上世纪60、70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等老“四大件”转变为电视机、录音机、洗衣机、摩托车等新“四大件”。

问题2:从材料二来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的体制性原因及其过程。

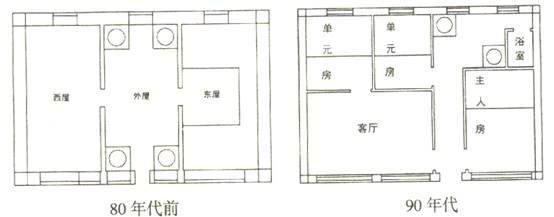

材料三 从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

问题3:为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

问题3:为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

材料一 赵武灵王(前325 ~ 前299年在位)与肥义谋胡服骑射。国人皆不欲,公子成(赵武灵王的叔父)曰:臣闻中国者,蛮夷之所则效也。今王舍此而袭(穿)远方之服,臣愿王熟图之也!王曰:夫服者,所以便用也;制国有常,利民为本。吾国东有齐、中山,北有燕、东胡,西有楼烦、秦、韩之边。今无骑射之备,则何以守之哉?而叔顺中国之俗,恶变服之名,非寡人之所望也。公子成听命,乃赐胡服。于是始出胡服令,而招骑射焉。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料二 凯末尔采取的一项激进措施,就是取消费兹帽,代之以西式礼帽。费兹帽是一种红色圆柱形的帽子,是当时穆斯林土耳其人的特殊服饰。他认为,土耳其人的这种装束是非常不合时宜的,是一种与现代文明社会格格不入的打扮,土耳其的社会(世俗化)改革必须从服装入手。他说:“自认为是文明的土耳其共和国人民,必须用他们的思想和他们的精神状态,用他们的家庭生活和他们的生活方式,来表明和证明他们是文明的。”

——摘编自钱乘旦《沉疴猛药―土耳其的凯末尔改革》

材料三 文化大革命时期“国防绿”、“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩。那时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20 世纪80 年代,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大,中国服饰正式走向了多元化。

——摘编自陈志华、朱华《中国服饰史》

(1)根据材料一,归纳赵武灵王颁布胡服令的目的及其关于服饰的基本观点。结合所学知识,说明胡服骑射改革的时代背景。

(2)根据材料二,指出凯末尔为什么认为“土耳其的社会改革必须从服装入手”; 并结合所学知识,说明凯末尔改革的政治前提,概括凯末尔改革对土耳其社会发展的重大影响。

(3)根据材料三,归纳中国民众的服饰发生了怎样的变化,并结合所学知识,分析导致这种变化的主要因素

(4)综合以上材料,请你提炼其中蕴含的主题并进行简要论证。