材料一 驰道和栈道的修建,是秦汉时期规模宏大的筑路工程。秦始皇统一中国后,下令筑驰道,以咸阳为中心修了多条大道。隋唐两代水陆交通都很发达。尤其是中唐之前,内河航运和海上交通更为繁忙,当时贯通南北的大运河以及全国各主要河道和广州、泉州、明州(今宁波)等沿海一带。辽宋夏金时期的主要陆上运输工具是名目繁多的各种车辆,造车技术达到了前所未有的水平。宋朝将指南针应用到海船上,航海技术大大提高。元朝继续开挖运河。京杭运河全线通航。大都成为全国乃至世界交通中心。明清时期,我国古代交通由盛而衰。明代出现造船高峰,郑和七下西洋,把我国古代航海活动推向顶峰。不久后明朝实行了海禁,清朝廷续,航海事业衰落。

——据刘芃、朱汉国《历史学习精要》等

材料二 从19世纪70年代起,中国近代交通运输业逐渐发展,以内河航运最为突出。截止到1893年,中国籍轮船133艘;到1911年时,中外内河轮船共有68艘,中方船只占总数的91%,形成遍及上海、长江干支流及东南沿海和珠江流域的航运网络。自第一次世界大战结束后,外商轮船先后返回中国沿海内河复航,加之内战频繁屡有征调军用、碰坏船只等事,自营航运业受到很大打击。抗日战争爆发后,外轮陆续撤离,自营航运业均努力抢运上海数百家工厂的内迁器材及军用物资,其后又投入后方水陆交通。战时中国船舶直接间接损失总计三千艘,495320吨。抗战胜利后,各航业公司努力恢复水运交通。据1947年6月交通部统计,当时轮船共1501艘,计179893吨。内河航运终未恢复到战前水平

——摘编自白寿彝总主编《中国通史近代史前编》上

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国交运输的基本特征。

(2)根据材料一、二,分析近代中国与古代中国在交通运输方面的异同,并结合所学知识指出影响近代中国交通变革的因素。

2 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 鸦片战争之后,面对着紧跟枪炮而来的带着奶酪黄油味的西方饮食文化,中国人抱着一种复杂且矛盾的心理:一方面,中国有着悠久的美食传统,当看到西方人吃着半生不熟的牛排、带着腥膻味的牛奶乳酪,喝着冰冷还要加冰的饮料,手持杀气腾腾的刀叉时,一种蔑视的心理油然而生,再加上饮食本身的固有惯性,国人在对待西式饮食的态度上,表现出的是鄙视与排斥;另一方面,当看到西方人体格比我们强壮时,又不禁把它与西方的坚船利炮和强权政治联系起来,认为就如西方人在政治、经济、军事上胜过我们一样,饮食方面一定也有胜过我们的地方。因此,也有人主张吸收西方饮食文化中的“先进”成分,强壮国人的体格、振奋国人的精神,以达到与西方人并驾齐驱的目的。

材料二 道光二十年(1840年)后,随着通商口岸的开放,近代外国邮政始传入我国,邮局自设于我国口岸。同治五年(1866年)驻京各国公使邮件改由总税务司署管理传递,此为我国自办邮政之始。光绪二年(1876年)总税务司英人赫德奏请钦设邮政。光绪四年(1878年),北京设送信官局,开始发行邮票,并收寄普通人之信件,但仍归税务司管。光绪二十一年(1895年)张之洞疏请举办国家邮政,次年3月20日获皇帝谕允,此日即成为中国邮政纪念日。光绪二十三年(1897年)2月20日正式成立大清邮政局,此后我国邮政事业才独立发展。

材料三 互联网自1994年正式被接入中国,仅仅十几年的时间几乎在中国完全普及。很多人已经无法离开互联网了。有人戏称:“众里寻她千百度,有了‘百度’,就不愁找不到那个‘她’了。”

——据相关材料整理

(1)材料一反映了一种什么现象?你如何看待这一现象?

(2)据材料二说明中国近代邮政事业的发展趋势如何。结合材料一、二说明中国近代饮食结构的变化和邮政事业的发展具有的时代特征并说明理由。

(3)据材料三说明互联网对中国的影响。综合以上材料,说明互联网在中国的出现和发展与中国近代饮食结构的变化和邮政事业的发展有何区别。

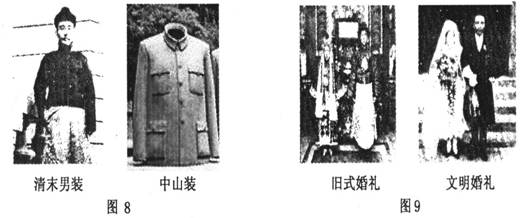

小雯同学首先结合课题,从学校图书馆和网上收集到了两组相关图片。

材料一

(1)这两组图片反映了社会生活变迁的哪两个方面?

(2)小雯同学在研究性学习中采用了什么有效的方法和途径?你对此还有什么好的建议?

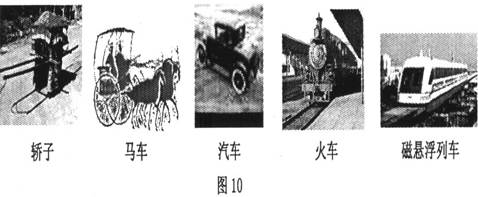

小华同学对陆路交通工具的变迁情有独钟,也将收集到的图片和文字材料与大家共享。

材料二

材料三 一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。

——周积明《最初的纪元》

(3)观察材料二,与传统交通工具相比,近代新式交通工具有什么进步之处?

(4)根据材料三,归纳新式交通工具的出现对中国社会产生的积极影响。