材料一 头等强国崛起和持续的决定性条件就是具有世界历史演进意义的重大创新,即在基本生产方式、社会组织方式、政治文化思想方式以及国际关系方面有世界历史性的创新。……随后的英国也是依靠几大历史性创新而成为世界十九世纪末的霸主:第一是政教分离、宗教宽容;第二是现代国家财政制度,主要是光荣革命以后形成的制度;第三是另外两项世界历史的大创新:工业革命、自由贸易体制取代殖民体系,所以英国很快登上更加显赫的世界大国地位。

材料二 传统经济思想认为资本主义是可以自动校正的体系,在自由放任的情况下运转得最好。……他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障。……它的基本前提,即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的,这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——杰里·本特利等著《新全球史》(下)

材料三 中国创造了一次经济飞跃。在中华人民共和国建立后的四年间,毛泽东领导下的政府开始使经济处于政府的控制之下,并开始了一系列的五年计划。鉴于同“大跃进”和“文化大革命”联系在一起的错误政策,中国领导人在20世纪70年代末开始了经济改革,推翻最初采取的一些政策,向外面的世界开放中国市场,鼓励外来投资和引进外国技术。……过去的计划经济体系已经让位于以商品和服务的需求来决定产量和价格,政府的作用仅局限于为市场经济提供稳定的竞争环境。中国日益接近全球经济超级大国这一地位。

——杰里·本特利等著《新全球史》(下)

请回答:

(1)依据材料一归纳英国登上更显赫的世界大国地位的原因有哪些?

(2)材料二中的“他”改变美国传统政策的突出特点是什么?

(3)新中国在20世纪70年代末经济改革之前与材料二的经济体制有何异同?改革之后与材料二的经济体制最大相同之处是什么?

(4)依据上述材料所述英国、美国和中国经济社会发展对策,分析大国崛起的因素有哪些?

材料一 美国之“新”——罗斯福新政

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

材料二 苏俄之“新”——新经济政策

1921年10月14日,列宁在《十月革命四周年》中说:建设社会主义“不能直接凭热情,而……要靠个人利益,靠同个人利益的结合,靠经济核算,在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁。”

材料三 中国之“新”——现代化建设新时期

(1)根据材料一,概括罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学知识,指出该措施的作用。

(2)材料二中列宁提出“国家建设要关注农民利益”的观点,结合俄国新经济政策和斯大林时期的相关措施,从正反两方面论证该观点。

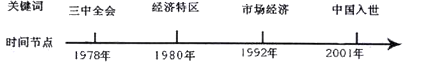

(3)新时期中国改革开放呈现出不断发展深化的趋势。依据材料三所提示的时间节点和关键词,结合所学知识叙述这一趋势。

材料一 到1921年春天已经很清楚了:我们用”强攻”办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行共产主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921年春天的政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从”强攻”转为”围攻”。……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围,那我们就有灭亡的危险。

——《列宁全集》(第42卷)

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为”新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》

材料三 世界各国在谋求发展的道路上都有自己的特色和经验,无论是社会主义制度还是其他社会制度,都有可以学习和借鉴的地方。研究证明,一个国家的改革和发展模式必须依据本国的国情自主地探索和选择,任何照搬照抄别国经验和书本上的教条的做法都是注定要失败的。

——编自陈勇勤《中国经济史》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄新经济政策出台的背景及其特点。

(2)根据材料二,概括罗斯福应对危机的措施。并结合所学知识,指出苏俄和美国两者政策调整的共通之处。

(3)根据材料三并结合所学现代史的相关知识,围绕”发展模式与自主选择”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 善为国者,仓凛虽满,不偷于农;……民之内事,莫苦于农,故轻治不可以使之。奚谓轻治?其农贫而商富,故其食贱者钱重,食贱则农贫,钱重则商富,未事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也,必乱国祸民。农之用力最苦,而赢利少,不如商贾,技巧之人。…… 贵酒肉之价,重其租,令十倍其朴,然则商贾少。则民不得无田,无田不得不易其食。食贵则田者利,田者则事者众。食贵,朵食不利,而又加重征,则民不得无去其商贾、技巧而事地利矣。

——节选《商子·外内第二十二》

(1)根据材料一,概括商鞅采取重农抑商政策的原因。

材料二 1978年,安徽、四川一些农民,开始实行包产到组、包产到户的农业生产责任制。这种责任制使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义弊端,极大调动农民生产的积极性.……这种生产责任制的经营方式得到中央的肯定,经过理论的创新,最终形成“家庭联产承包责任制”.不久,在全国普遍实行以家庭承包经营为主要形式的责任制.…… 农业的发展和农村市场化政策的逐步实行,使得农村非农就业机会增加,劳动力加速从种植业向非农产业转移。

(2)根据材料二,归纳中国农村经济体制改革的特点。

材料三 1933年5月,政府同农场主签订了大量减少耕地面积的合同,并销毁小麦、马铃薯和牛奶等农枚产品,屠杀猪、牛、羊等牲畜,在西部和南部共毁掉1000 万英亩的棉田,屠宰了二十多万头大猪和六百多万头小猪。

——刘绪贻《罗福斯“新政”的农业政策》

——《中国农业改革发展的趋势计策略》

(3)根据材料三的信息并结合所学知识,比较中美关于农业改革的不同点。综合以上材料谈谈你的认识。

材料一 20世纪30年代,中国政界对罗斯福新政的评价形成两种截然对立的观点。由此,国民政府教科书在1933年这样写道:“新政能否收获还是问题”。1935年又改为“新总统准备就任期间,美国境内突发空前的银行风潮……对此总统先颁布紧急银行法,更设立经济复兴委员会,厉行蓝鹰运动以复兴全国经济。”随着新政推进,二战的进程和罗斯福连任,人们对新政的认识也有乐观的一面,这期间,著名学者费孝通对新政进行大量的介绍和解读,1947年国民政府新版教科书对新政的评价更新为:“罗斯福执政以后,献身于国内复兴事业,重新调整国际经济关系,担任适于一个大强国的国际责任,当政数年,成效显著,第一届任期未终,国内经济状况几已恢复原状了。”

——根据人民日报整编

材料二 20世纪初,国粹派认为中国文化落后于西方,一个重要原因在于西方“立民主为政体,故利民之智”,中国“以专制为政体,故致民之愚”。他们还认为“盖自秦以来,当世之谓孔学者,君学而已……无用者君学也,而非国学”……“夷夏大防”的观念导致中国文明衰败不可避免,进而主张“国粹者,助欧化而愈新”。 ……发起了类似于西欧文艺复兴的“古学复兴”运动。

——据郑师渠《晚清国粹派:文化思想研究》

材料三 20世纪70年代,来到中国的美国人和西方环保主义者看到:商店的商品没有包装,买酒、酱油和醋要自己带瓶子,连火柴都是散装的。于是在他们的笔下,中国成了世界和人类的希望。

——根据人民日报整编

(1)根据材料一,指出国民政府教科书对罗斯福新政的态度变化,并分析影响其变化的因素。

(2)材料二中国粹派认为中国文化衰落的原因有哪些?结合所学知识,说明国粹派为什么认为他们发起的古学复兴运动“类似于”西欧文艺复兴。

(3)根据材料三和所学知识,请辨析材料三中美国和西方环保主义者对中国的解读。

材料一:“我们原来打算直接用无产阶级国家法令,在一个小农国家里按共产主义原则 来调整国家的生产和产品分配,现实生活说明我们犯了错误。我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。

——1921年列宁《论粮食税》

材料二:罗斯福新政被当时的评论斥责为是“由莫斯科之手”签署的“带有苏联印章的红色新政”,是要以布尔什维克―马克思主义的模样改造美国。

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄的经济政策发生了怎样的变化?并分析变化的原因。

(2)依据材料二,概括时评对于罗斯福新政所持的观点,你是否赞同?请结合所学知识说明理由。

材料一:通过建立“战时共产主义”,将全面战争的概念应用于国内冲突,政府从农民手中获取粮食,确立定额分配制度,使银行和工业国有化,并要求每一个人都出去工作。到1921年春天,列宁和布尔什维克党已经赢得了内战,但许多农场变成了废墟,食物供应几乎耗尽。3月,俄国宣布实行新经济政策,在重建农业和工业的尝试中实行了某种有限的经济自由。到1926年,工业生产已经超过了1913年的水平,同时农民生产了差不多和战前同样数量的谷物,工农联盟在新的基础上得到了巩固。

——摘编自(美)约翰·巴克勒著《西方社会史》

材料二:柯立芝(1923年8月至1929年3月在任美国总统)说:“由于贫穷是罪恶的报应,政府便不应该向高尚的富人征税,以援助卑贱的穷人。由于富人最了解他们利益之所在,政府便不应该干预他们经营的企业。”在危机期间,胡佛总统拒绝救济失业者,他认为用政府拨款救济失业者不仅危害了美国人民生活中极其宝贵的品质,而且打击了自治的基础。为了扭转形势,1933年上台的罗斯福总统选择了政府对经济的强力干预,结束美国人最为珍视的自由竞争,为此许多新政法令被最高法院宣布违宪。但到1930年代末,罗斯福还是使总统职位成为了联邦政府的权威中心,国会再不能像新政以前那样独立行使自身权力,且各州政府明显服从联邦政府。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》和艾伦·布林克利《美国史》

材料三:计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平1992年南方谈话

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括苏俄与美国经济政策变化所体现的国家治理的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析材料三在国家治理方面的意义。

材料一 市场经济中有一只“看不见的手”,能自动平衡商品的总供给和总需求。因此,企业生产什么,生产多少,如何生产,生产效益如何分配,都无需政府干预。政府唯一的作用就是当好“守夜人”,即防止暴动、偷窃、欺骗、确保个人自由和公民机会均等。这种经济理论的信条是“管得最少的政府就是管得最好的政府”。

材料二 有人这样形容罗斯福新政前后企业与政府关系的变化:新政之前,企业主是老板,政府是“守夜人”;新政以来,企业主是大老板,政府是“守夜人”兼二老板。

材料三 邓小平说:“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

请回答:

(1)材料一反映了一种什么经济思想?它产生的社会背景是什么?

(2)根据材料二,分析政府在经济发展中的作用发生了什么变化?结合罗斯福新政的史实说明“新政以来,企业主是大老板,政府是‘守夜人’兼二老板”?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“可能列宁的思路比较好”好在什么地方?“后来苏联的模式僵化了”,其主要弊端是什么?

材料一 1929年,经济危机到来,各国匆忙应对:

美国 | 英国 | 法国 |

1930年通过了臭名昭著的 《斯姆特——霍利关税法案》将2万多种产品的进口关税大幅度提高,平均税率达53%…罗斯福新政时放弃金本位制度,实行美元贬值。 | 1931年颁布《紧急进口税条例》,对进口货物征税50%,后来又规定:…帝国内部各邦的货物彼此实行优惠税率,形成区域集团贸易圈。 | 在提向关税的同时,率先在对外贸易中实行大规模进口配额制度。 |

——摘编自迈克·亚达斯《时代:20世纪全球史》

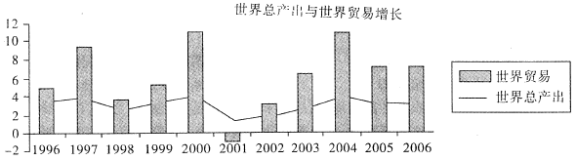

材料二 1996——2006年世界总产出与世界贸易增长速度对比

——联合国《2005~2006年世界经济概览》

材料三 问:中方此前回答中美贸易问题时一直使用“贸易摩擦”,但昨天开始使用“贸易战”一词。这一变化原因何在?是不是中方认为中美贸易冲突升级,所以才使用“贸易战”一词?

答:你可能对我们的表态有一些过度解读。我们一直在说,对于贸易战,中国不想打、不愿打,但也绝不怕打。把双方贸易摩擦定义为贸易战并挑起贸易战的是美方,而不是中方。我们采取的反制措施完全是正当防卫。

——2019年5月15日外交部新闻发言人耿爽答记者问

(1)根据材料一,概括三国应对危机做法的共同点。结合所学知识分析其影响。

(2)据材料二,概括图表信息反映的经济现象。结合国际贸易体系发展的史实明该现象出现的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,从经济角度分析中美贸易战“中国不想打、不愿打,但也绝不怕打”的原因。

材料一 在19世纪末,联邦最高法院……置经济畸形发展和社会弱势群体的合法利益不断遭受侵蚀的社会现实于不顾,凭借自己拥有的司法审查权,极力寻找各种可以利用的联邦宪法和法律缺口,阻止各级政府对经济进行正当管制,从而片面地维护了工商业强势集团的利益,使其审判带有了非常明显的“司法达尔文主义”特性。

——白雪峰《论19世纪末20世纪初美国联邦最高法院的“司法达尔文主义”》

材料二 1934—1935年联邦最高法院在行使司法审查权时还是克制和容忍的,由于社会大环境所迫,司法部门不得不对行政部门的应急措施作出一定的让步。从1935年开始,经济危机的形势趋于缓和,最高法院主动地对新政的各项立法和措施进行审查,最高法院的多数法官开始向反对新政的立场上倾斜。新政后期,尤其在罗斯福改组法院事件结束后,最高法院逐渐放弃对经济领域的实质性正当程序的司法审查,而将注意的重点转向对公民权利的保护方面。

——摘编自蔡东丽《罗斯福新政时期的联邦最高法院》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括联邦最高法院“司法达尔文主义”的表现,其出现与哪一经济思潮有关。

(2)据材料二,分析联邦最高法院在1935年前后对罗斯福新政的态度有何变化及变化的原因,并指出新政时期联邦最高法院的关注领域有何变化。

(3)据上述材料并结合所学知识,简析联邦最高法院司法理念转变的原因和启示。