真题

名校

1 . 苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄

| A.粮食短缺问题得到解决 | B.自由贸易成为经济活动常态 |

| C.战时经济措施存在弊端 | D.粮食税已经代替余粮收集制 |

您最近一年使用:0次

2021-06-13更新

|

11688次组卷

|

92卷引用:山西省长治市第二中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题

山西省长治市第二中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题山西省忻州市代县二中2021—2022学年高一下学期第五次月考历史试题山西省大同市2023届新高三上学期第一次学情调研测试历史试题山西省大同市云冈区汇林中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题2021年全国甲卷文综历史试题江西省南昌市八一中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题宁夏银川市贺兰县景博中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题山东省潍坊市临朐县实验中学2020-2021学年高一7月月考历史试题河北省秦皇岛市第一中学2020-2021学年高二7月月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(浙江专用)-考点16苏联社会主义建设的经验与教训(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(全国通用)-必修2-考点07苏联的社会主义建设(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时30十月革命的胜利与苏联的社会主义实践(已下线)备战2022年高考历史母题题源解密(全国通用)-专题14苏俄(联)的社会主义经济辽宁省大连市第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点微专题(全国通用版)-专题16土地制度和土地政策四川省成都外国语学校2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题陕西省榆林市绥德中学2020-2021学年高一4月月考历史试题四川省遂宁市射洪中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题天津市第一中学2022届高三上学期第一次月考历史试题海南省海口市第四中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题2022年高考历史一轮复习单元滚动双测卷-第十一单元20世纪西方经济的发展和苏联的社会主义建设(B卷真题滚动练)四川省乐山市峨眉第二中学2021-2022学年高二10月月考历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题高三历史一轮复习单元滚动双测卷-经济史模块检测卷(B卷真题滚动练)(已下线)2022年高三毕业班历史常考点归纳与变式演练-专题16苏联的社会主义建设(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点20苏联的社会主义建设(已下线)备战2022年高考历史学霸纠错(全国通用)-考点14苏俄的经济建设辽宁省大连市第八中学2022届高三上学期期中考试历史试题2021年高考全国甲卷历史变式题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-经济史-考点28苏联的社会主义建设道路四川省广安市邻水实验学校2021-2022学年高二上学期第四次月考历史试题贵州省黔西南顶效开发区顶兴学校2021-2022学年高二下学期入学考试历史试题云南省梁河县第一中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题(已下线)专题10 俄国十月革命爆发及胜利105周年(1917-2022)-备战2022年高考历史周年热点知识回顾与习题演练(已下线)专题12 二战结束前世界文明的创新与调整-2022届高三历史二轮复习专题进阶学案第10讲 十月革命与亚非拉民族民主运动的高涨-2022年新高考历史一轮复习真题演练(中外历史纲要下)专题11 社会主义社会的实践与发展-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)押全国卷34题 20世纪前期现代化经济模式的探索-备战2022年高考历史临考题号押题(全国卷)(已下线)查补易混易错08 现代世界-【查漏补缺】2022年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)山东省临沂市莒南县第二中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题(已下线)2022年高考历史押题预测卷01(江苏卷)广西桂林市临桂区五通中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题广东省汕头市潮阳南侨中学2021-2022学年高二上学期第二次阶段考试历史试题(已下线)回归教材重难点12 当代世界的发展趋势——二战结束至今-【查漏补缺】2022年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)广东省广州市2022届普通高中毕业班考前综合训练(一)历史试题广东省揭阳华侨高级中学2021-2022学年高一下学期第三次阶段考试历史试题河南省顶级名校2021-2022学年高一5月月考历史试题(已下线)第04讲两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-【暑假复习与自学课】2022年新高二历史暑假精品课(纲要下+选必一)专题11社会主义社会的实践与发展—三年(2021-2023)高考历史真题分项汇编(已下线)作业07两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-2022年【暑假分层作业】高一历史(统编版纲要下复习+选必1预习)五年(2019-2023年)高考真题分项汇编——专题11社会主义社会的实践与发展专题11马克思主义与苏联的社会主义建设-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题11马克思主义与苏联的社会主义建设-五年(2018-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)甘肃省庆阳市华池县第一中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题(已下线)卷03世界史 - 三年(2020-2022)高考历史全国卷真题分类整理福建省莆田市2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题专题11社会主义社会的实践与发展 - 三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(第14-17课)-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)第八单元20世纪下半叶世界的新变化(第18-21课)-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)(已下线)世界现代史(1914——1945)阶段特征与练习-一轮复习之“阶段特征与练习”(已下线)专题06世界现代史部分(配套练习)-2023年高考历史一轮复习之【常考历史概念】讲解课件与配套练习(通用版)(已下线)第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(单元测试)-高中历史备课精品导学案+单元测试(中外历史纲要下)【北京专用】(已下线)第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(下)》(已下线)专题17两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-备战2023年高考历史一轮必考知识清单与考点演练(统编版)湖南省岳阳市平江县湖南师大附属颐华学校2022-2023学年高二上学期开学考试历史试题(已下线)专题14两种文明模式的竞争与并进-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(全国通用)考点13十月革命的胜利与苏联的社会主义实践-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要下)(已下线)考点33十月革命的胜利与苏联的社会主义实践A卷-纲要下-新高考历史高频考点专项练习重庆市万州区万州纯阳中学2021-2022学年高一5月月考历史试题(A卷)(已下线)第22讲俄国十月革命的胜利与苏联社会主义的实践(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(全国通用)福建省泉州市晋江市磁灶中学2022-2023学年高二上学期第一次阶段考试历史试题(已下线)专题17-20世纪下半叶的世界新变化-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)(已下线)专题16两次世界大战与十月革命-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)第9课20世纪以来人类的经济与生活(学案讲练)-【创新课堂】2022-2023学年高二历史优质备课课件与学案讲练(选择性必修二)(已下线)专题03表明说明类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)第七单元两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-【总结提升】高一历史单元识记清单+综合演练(中外历史纲要下册)(已下线)考前必会历史题模块三高频必会基础知识点专题六世界现代史第15课十月革命的胜利与苏联的社会主义实践(分层作业)-【上好课】高一历史同步备课系列(统编版中外历史纲要下)山东省泰安市新泰市第一中学2021年高三教师教学能力大赛历史试题宁夏吴忠市吴忠中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题纲要下-每周一练(九)(已下线)纲要下第15课-实战高考2024年一轮复习全考点突破史料史实史观史论对点精讲第二单元史观与史论第二节史论结合(已下线)第39讲十月革命的胜利与苏联的社会主义实践(练习)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)云南省昆明市第三中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题(已下线)专题03 表明说明类选择题 - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)云南省大理白族自治州实验中学2021-2022学年高二7月月考试历史试题近代中国、现代世界 检测题--2022届高考历史三轮复习(已下线)专题15 两次世界大战时期(3大考点9个易错点)-备战2024年高考历史考试易错题(新高考专用)专题12 20世纪以来现代化模式的探索练习(新教材新高考)(已下线)冲刺2024年高考历史真题重组卷05(广东专用)四川省仁寿第一中学校(北校区)2023-2024学年高一下学期期中考试历史试题

2 . 1927年7月,斯大林提出农民要偿付一种类似"贡税"的间接税,即农民购买工业品时要"多付一些钱",而出售农产品时要"少得一些钱"。国家有时竟以低至农产品成本10%的牌价强制收购农产品。此外,集体农庄必须接受国营机器拖拉机站的耕作服务,缴付巨额实物报酬。这些做法

| A.基于完善社会主义制度的需要 | B.有利于强化工农联盟的统治基础 |

| C.借鉴了宏观经济学说基本原理 | D.立足国家工业化建设的长远规划 |

您最近一年使用:0次

2022-05-26更新

|

823次组卷

|

9卷引用:山西省2022届高三二轮复习联考检测(三)文综历史试题

山西省2022届高三二轮复习联考检测(三)文综历史试题山东省百师联盟2022届高三模拟考试历史试题重庆市2022届高三二轮复习联考(二)历史试题(已下线)专题16马克思主义诞生与国际社会主义运动【好题帮】-备战2023年高考历史一轮复习考点帮(新教材新高考专用)(已下线)专题19世界大战、十月革命与国际秩序的演变-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】河北省邯郸市大名县第一中学2023届高三上学期第一次月考历史试题江苏省徐州市第七中学2023届高三10月月考历史试题福建省厦门外国语学校2022-2023学年高一下学期期末复习卷(二)历史试题河南省洛阳市第十九中学2021-2022学年高一下学期第二次月考历史试题

名校

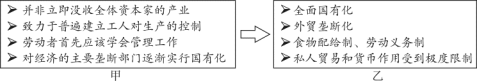

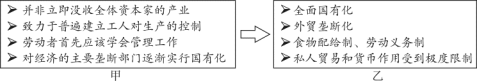

3 . 方框甲和方框乙中的文字分别是对苏俄(联)不同时期经济政策特征的描述( )

据此,经济政策由甲到乙的调整表明

据此,经济政策由甲到乙的调整表明

| A.高度集中的斯大林模式形成 | B.农业集体化方针业已推行 |

| C.直接向社会主义过渡的意图 | D.粮食税取代了余粮收集制 |

您最近一年使用:0次

2022-12-07更新

|

612次组卷

|

6卷引用:山西省阳泉市第一中学2023-2024学年高二上学期开学(分班)考试历史试题

山西省阳泉市第一中学2023-2024学年高二上学期开学(分班)考试历史试题山西省大同市云冈区实验中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题河南省开封市2023届高三一模历史试题广东省深圳外国语学校2024届高三上学期第一次月考历史试题山东省烟台市龙口第一中学东校2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题(已下线)(选择50题)主题11两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变-超燃历史一轮课件帮好题帮(新教材)

4 . 1928年苏联的机床进口占总需求的66%,经过两个五年计划的建设,1935年缩减为14%。这一变化说明苏联

| A.基本实现了以重工业为中心的工业化 | B.与西方的关系由缓和到逐步紧张 |

| C.进口贸易受资本主义经济危机的影响 | D.形成了高度集中的经济管理体制 |

您最近一年使用:0次

2022-03-30更新

|

400次组卷

|

3卷引用:山西省临汾市2022届高三二模历史试题

5 . 在当时的条件下,苏联没有集体农庄,就不可能实现工业化,而没有工业化,苏联早在20世纪30年代就被击垮了。此外,集体农庄使人们的生活有了变化,“与集体农庄相伴随的新生活方式,如会议、谈话、宣传报告等现象,使人们的生活变得比以往更有趣味”。这表明苏联农业集体化

| A.符合历史的时代要求 | B.服务于工业建设需求 |

| C.推动了社会主义改造 | D.维护了社会环境稳定 |

您最近一年使用:0次

2022-04-19更新

|

385次组卷

|

5卷引用:山西省晋城市2022届高三二模历史试题

6 . 学者指出,"实现强国梦是俄国人的夙愿,历代统治者都在试图实现这一梦想,十月革命后,联共(布)同样没有放弃这一理想,而险恶的国际环境更是加强了实现强国理想的决心,并且把以大力发展工业,尤其是以重工业为代表的强国理想同社会主义制度相结合……"该学者旨在论证

| A.社会主义的建立具有历史必然性 |

| B.战时共产主义是应对形势的必须 |

| C.新经济政策的实施具有积极意义 |

| D.计划经济体制是时代的客观需要 |

您最近一年使用:0次

2022-05-02更新

|

382次组卷

|

12卷引用:山西省朔州市应县第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

山西省朔州市应县第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题山东省日照市2021-2022学年高二下学期期中历史试题辽宁省沈阳市第一二〇中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题江苏省南京市六校联合体2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题辽宁省沈阳市辽中区第二高级中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题福建省福州市四校联盟2021-2022学年高一下学期期末联考历史试题福建省龙岩市武平县第一中学2022-2023学年高二上学期第二次阶段测试历史试题江苏省扬州市宝应县曹甸高级中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题山东省济南市章丘区第四中学2022-2023学年高一下学期期中考试模拟历史试题广东省深圳市翠园中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题2022年天津高考历史真题变式练习世界史云南省大理州祥云祥华中学2022-2023学年高一5月月考历史试题

名校

7 . 1918年1月列宁指出,在社会主义和资本主义之间有一个无产阶级专政的漫长的、比较困难的过渡时期;这个时期的形式,在很多方面将取决于占优势的是小私有制还是大私有制,是小农业还是大农业。由此可知,当时苏俄( )

| A.应该尽速向社会主义过渡 | B.面临探索经济建设道路的难题 |

| C.必须加快工业化发展步伐 | D.农村的基层政权尚未建立起来 |

您最近一年使用:0次

2023-03-09更新

|

337次组卷

|

3卷引用:山西省大同市阳高县第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

8 . 1932年的一份会议记录中写道∶"乌克兰有粮,而这两位'钦差大臣'一定能把这些粮食征购上来";"是的,斯大林同志。庄稼不坏,所有的问题都在于收割和采购"。这次会议的历史背景是

| A.新经济政策成效显著 | B.俄乌矛盾导致粮食短缺 |

| C.苏联工业化步入高潮 | D.斯大林格勒保卫战爆发 |

您最近一年使用:0次

2022-03-25更新

|

314次组卷

|

5卷引用:山西省太原市2022届高三一模拟历史试题

山西省太原市2022届高三一模拟历史试题(已下线)三轮冲刺卷20-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(全国卷专用)河北省石家庄市藁城区第一中学2022届高三上学期强化训练(二)历史试题广东仲元中学2022届高三下学期名校练习卷(二十七)历史试题湖南省株洲市茶陵县2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题

9 . 1935年,苏联年轻采煤工人斯达汉诺夫在顿巴斯--处设备并不先进的煤矿创造了单日采煤量的世界纪录。此后,苏联全国各行各业迅速掀起一场追求高指标、高速度的劳动竞赛运动(史称“斯达汉诺夫运动”)。该运动的兴起反映出当时苏联

| A.逐渐摆脱经济危机造成的困境 | B.工业技术领域取得了重大突破 |

| C.人民改变落后面貌的愿望强烈 | D.已具备战胜法西斯的物质基础 |

您最近一年使用:0次

2022-02-19更新

|

321次组卷

|

7卷引用:山西省长治市第二中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题

山西省长治市第二中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题贵州省遵义市2021-2022学年高三下学期开学考试文科综合历史试题湖南省2022届高三下学期2月联考历史试题陕西省西安交通大学附属中学2022届高三下学期第七次模拟考试文综历史试题湖南省岳阳市2022届高三适应性考试历史试题河南省南阳市第一中学2023届高三上学期第二次月考历史试题(已下线)自创单元讲练测(纲要下)第八单元十月革命的胜利、苏联的社会主义实践和亚非拉民族民主运动的高涨(讲)

名校

10 . 十月革命后,俄国先后实施了战时共产主义政策、新经济政策和斯大林模式。斯大林模式使苏联重回军事共产主义体制,快速实现了工业化,适应了二战的需要,战后僵化的斯大林模式向社会主义阵营扩展,愈发成为社会主义国家现代化发展的障碍。下列对此解读正确的是

| A.现代化模式不应忽视国情的差别 | B.私有化和市场化改革在苏联势在必行 |

| C.斯大林模式不利于国家军事动员 | D.社会主义意识形态加强引导的必要性 |

您最近一年使用:0次

2022-05-30更新

|

572次组卷

|

5卷引用:山西省朔州市怀仁市第一中学校云东校区2022-2023学年高一下学期第二次月考历史试题