材料一 新经济政策对传统理论和体制发出了严峻挑战,建立起了受国家政权领导但又为国家服务的特殊的“资本主义”,并且为小生产者的存在正名:农业上,每一户的粮食税额取决于它的土地数量、家庭人口、收成和财产状况,多打粮就能多得粮食,因此受到了农民的欢迎在这一政策下,农民可以把多余的粮食拿到市场上去出卖,这就打开了市场的大门,为商品的流转、商品经济的恢复和活跃创造了条件。此外,这一政策还改变了内战后期产品的免贵分配,允许商品买卖合并实行按技术高低、贡献大小付酬。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·现代史》

材料二 斯大林往往打着列宁旗号,大量地引证列宁的话,实际上斯大林与列宁的联系是非本质的。斯大林主义是背离列宁的思想的。在军事共产主义结束后,列宁强调把全国视为一个合作社,向社会主义过渡是长期的,并且可能会有各种各样的过渡形式,而斯大林对苏联体制进行了彻底改革。《消息报》评论员鲍文认为,需要彻底改革的斯大林模式的最明显的特征就是经济过程中行政命令式的管理方法,这也对此后的领导人产生影响。

——摘编自陆南泉《对斯大林模式的再思考》

材料三 关于苏联的部分观点

| 人物 | 观点 |

| 美国前总统布什 | 苏联发生的事情(苏联解体)是我们价值观念的道义力量的胜利。 |

| 一些西方学者 | 极权主义这一管理体制最终必然走向可悲结局。 |

| 吴雄丞 | 戈尔巴乔夫推行了一条“拆除社会主义大厦”的路线。 |

——摘编自林志彬《苏联剧变原因探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联新经济政策的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与新经济政策相比,斯大林模式的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析苏联解体的原因。

材料一 斯大林模式对现代化的促进作用,首先表现为工业化的成就和社会科学文化水平的提高,工业的发展和社会科学文化水平的普遍提高,又带动苏联社会经济各方面的全面发展,使苏联联在斯大林逝世时基本实现了工业化,成为世界上最强大的国家之一。此外,苏联增加了对科学事业的投资,创建了大批科学技术研究院、科研所,培养了大批科研人才,创造了突出的科学技术成就。并且在全苏建立起一套行之有效的教育管理体制,培养出各类专业人才,全面促进了全民教育水平的提高。

——摘编自吴怡冉《斯大林模式探析》

材料二 在1985年的四月全会上,苏共中央提出了“加速战略”(即“加速国家社会和经济发展战略”)。主要目的是集中财力和物力,大力发展机械制造业。购买西方技术,实现工业部门的快速增长。“加速”口号反映了苏联人民要求发展经济。缩小与西方国家差距的愿望,但这一发展战略仍然是不计投入成本的,只强调增长速度。忽视经济结构的调整,没有逃脱优先发展重工业和片面增长的老路。1986年2~3月,苏共召开第二十七次代表大会,在批准“加速战略”的基础上,又推出了《苏联1986年至1990年及2000年的经济和社会发展基本方针》,反映了以戈尔巴乔夫为首的苏联新领导层急于求成和好大喜功的心理:乐于制定宏大的战略,而不是艰苦细致、脚踏实地推进改革与发展。几年后,随着政治斗争的激烈,这些宏大的改革与经济发展战略便被束之高阁。

——摘编自张树华《苏联经济是怎样在戈尔巴乔夫的改革中一步步走向深渊》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述斯大林模式对苏联现代化的促进作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析戈尔巴乔夫经济改革失败的原因。

材料一 二战后初期,美国…从经济方面说,它虽然只占有全世界6%的人口和土地面积,却占有资本主义世界工业生产量的2/3,外贸出口额的1/3,黄金储备的3/4。

——刘绪贻等《战后美国史》

材料二 美国与西欧、日本经济对比表

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,分析战后美国建立其主导的的世界经济体系的有利条件和重大举措。

(2)根据材料分析说明20世纪70年代资本主义世界格局呈现了怎样的变化?这种变化在政治上产生了怎样的影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出①②两个时间段中苏联经济出现问题的原因。

材料一 推行农业现代化是罗斯福政府的重要任务。“1929年已经处于萧条状态的农业收入下降到大约五十五亿美元”。在这一时期,凯恩斯的经济理论苏联的发展对美国的农业现代化产生了重大影响。政府给予农场主大量补贴以购买机械,1930-1940年,拖拉机的数量从92万台增长到156.67万台。在1930年用上电的农户约占农户总数的10%,这个占比到1940年年和1948年分别为34%、50%和近90%。罗斯福政府还设立了土壤侵蚀局,成立了一支资源保护团来防止肥力衰竭和土壤侵蚀。

——摘编自拉尔夫・德・贝茨《1933-1973:美国史(上卷)》等

材料二 为了扭转农业的落后状况,赫鲁晓夫制定了一系列改革措施来刺激农业的发展。1953年1954年和1955年的农业投资在国家整个投资中所占比重分别为15.5%、19.6%和23.5%1959年与1952年相比,农产品平均价格提高了两倍。1954-1956年,苏联开垦了近3600万公顷生荒地和熟荒地,1956年垦区收获了6300万吨粮食,占当年国家粮食产量的一半以上。从1955年到1960年,已有几十万公顷土地被风沙侵蚀。1962年,苏联自留地虽占全部耕地的3%,却生产了肉类产品的44%,牛奶的45%,蛋类的76%,蔬菜的42%

——摘编自高成兴《战后苏联经济》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析罗斯福新政时期推行农业现代化的原因及表现。

(2)根据材料二概括赫鲁晓夫农业改革的主要措施,并结合所学知识分析其影响。

材料一 西汉初年,秦的速兴速亡引起整个统治集团的深思。陆贾关于秦的兴亡总结如下:他告诫刘邦说:“居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤、武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。”他认为秦统一天下之后,继续以“逆取”天下的办法来进行统治,“举措太众、刑罚太极”。陆贾主张“顺守”天下的根本在于以仁义治国,“乡使秦已并天下,行仁义,法先王,陛下安得而有之?”

——摘编自汪高鑫《论中国传统史学的经世致用理念》

材料二 苏联的制度模式有诸多弊端,但这些弊端与苏联解体没有直接关系。要说有,也只是间接关系。这些弊端使苏联不得不改革,苏联却在改革中丧失了存在。不过,葬送苏联的不是苏联制度模式,也不是改革,而是改革中的错误。改革在方向上是正确的,但方向正确不意味着政策的和策略的正确,也不意味着改革一定成功。反过来说,改革失败说明一定存在严重问题,但不一定表明改革是错误的。

——摘编自赵华胜《苏联解体的浅层原因》

(1)根据材料一,概括陆贾的主要观点,并结合所学知识简析汉初治国理政的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对苏联改革的认识。

材料一 赫鲁晓夫顶住了压力,勇敢地站出来揭露斯大林,破除个人迷信,成为苏联第一个改革者,在苏联历史上留下了不能抹煞的深深印痕。勃列日涅夫执政初期,对改革持积极态度,力图通过改革扭转经济下滑趋势。但从20世纪70年代上半期开始,保守、僵化与停止改革的趋势日益明显。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

材料二 戈尔巴乔夫改革比中国改革起步晚,当时中国已经有了很大发展,但戈尔巴乔夫并没有吸取中国的经验,仍受制于传统社会主义理念,其出发点是反对私有制,反对市场经济,仍在完善苏联的计划经济体制。1987年开始的经济体制改革,仍视市场为资本主义的,并没有超出当年改革的范畴,用国家订货代替国家计划,实质未变。

——摘编自左凤荣《对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明赫鲁晓夫改革的主要影响,分析赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革最终陷入困境的共同原因。

(2)据材料二,指出戈尔巴乔夫改革的严重缺陷。结合所学知识,说明此时中国经济体制改革的成效。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明导致中苏改革呈现不同局面的主要因素。

材料一 1920年,许多农民给各级苏维埃机关提交请愿书……奥格涅茨省的一个农民在信中写道:与穷凶极恶的资产阶级强盗斗争已经三年了,这需要国家做出巨大的牺牲和忍受极度的困苦,而这一切都给我们带来新的沉重的负担……我们毫无怨言地承受着这些重担;但是,1920年对余粮征集额的增加,这是我们无力负担的,农村缺少鞋子、衣服和日用品。

——《苏联演变与社会主义改革》

材料二 我们上层制定的经济政策是同下层脱离的,这一政策没有造成生产力的提高,而这一点我们党纲里被认为是刻不容缓的基本任务……由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就在经济战线上遭到了严重的失败。

——列宁

材料三 赫鲁晓夫的基碑用黑白相间的大理石雕塑而成……黑白相间的构图,使人联想到赫鲁晓夫复杂的性格和矛盾的一生。他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

——《赫鲁晓夫执政史》

(1)材料一反映的是什么政策?农民反对的这一制度后来被什么制度取代?

(2)材料二中所指的“经济政策”后来被哪种经济政策所取代?简要分析其原因。

(3)根据材料三结合所学知识,谈谈你对赫鲁晓夫徘徊在“新旧时代十字路口”的理解。

材料一大平原地处美国中西部,19世纪中叶之前,大平原被标示为“美洲大荒漠”,表明该地区不适合人定居。从19世纪中后期以来,美国政府通过实施《宅地法》、向铁路公司授地等政策措施,吸引移民前来定居,这里被宣传为“西部花园”、“农业天堂”。宣传得以广泛传播,也得益于那一时期铁路的贯通、旱作农业技术的进步和农业机械的应用。……尽管如此,近一个多世纪以来,该地区农业灾害屡见不鲜,最严重的发生在1930年代。经济凋敝,社会动荡,农场大量破产,数十万人流离失所。

——高国荣《环境史视野下的灾害史研究:以美国大平原农业开发为例》

材料二赫鲁晓夫强调大规模开荒是增加谷物生产最容易和最迅速的方法,1954—1956年,全国共开垦荒地约3600万公顷。…………开荒运动不仅缓解了国家粮食供应的紧张状态,而且为减轻农民负担、废除义务交售制、改善全国农业结构创造了必要的物质条件。但是开荒运动缺乏周密的计划和科学的方法,破坏了生态平衡,致使新垦区发生严重风蚀和风暴。1962年夏,几百万公顷土地遭风蚀,加上垦荒地的肥力迅速耗尽,开荒运动被迫中止。

——摘编自王斯德《世界当代史》

(1)据材料一概括推动美国大平原开发的主要因素。结合所学知识指出,面对1930年代严重的生态与社会问题,美国政府的主要举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括赫鲁晓夫大力推广开荒运动给苏联带来的不良后果及其主要原因。

材料 1953年9月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”,要求到1960年播种面积至少扩大到2800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央讨论,在列宁格勒一次集会上宣布三四年内按人口平均计算在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957〜1964年苏联人均肉类产量只从37公斤增至40公斤,美国1961年人均肉产量却有100公斤,三四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

根据材料,概括赫鲁晓夫改革的主要特征,结合苏联改革实际情况,分析农业发展需注意的问题。

材料一: 1933年6月美国国会通过的“农业信贷法令”把信贷业务合并为土地银行,生产信贷、中级信贷和合作信贷等四类,并且大大的扩大了当时的信贷范围。农业调整局把注意力集中于棉花、小麦、玉米和烟草的减产。联邦剩余产品公司收买剩余产品,把它们分配给各州救济机关;通过防洪工程划拨大批款项修筑各州之间的公路,以及划拨大量资金使农村电气化以大力支持农业。

——《美国经济史》

材料二 苏联的粮食产量 (单位:百万吨)

| 年份 | 产量 | 生荒地的产量 | 其他地区的产量 |

| 1953 | 82.5 | 26.9 | 55.6 |

| 1954 | 85.6 | 37.3 | 48.3 |

| 1955 | 106.8 | 47.7 | 59.1 |

| 1956 | 127.6 | 63.3 | 64.3 |

| 1957 | 105.0 | 38.1 | 66.9 |

| 1958 | 141.2 | 58.4 | 82.8 |

——据李明海《赫鲁晓夫执政时期的农业改革及评价》整理

材料三 中国的粮食产量(单位:百万吨)

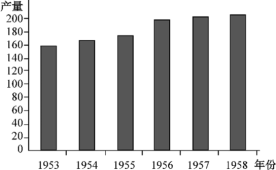

——根据《中华人民共和国经济年鉴》编制

(1)根据材料一,概括美国新政中的农业措施,并指出其意义。

(2)根据材料二、三,指出1953-1958年中苏两国农业发展的共同特点,并分析其各自的原因。