材料一 盖伪材料亦有时与真材料同一可贵。如某种伪材料,若径认为其所依托之时代及作者之真产物,固不可也,但能考出其作伪时代及作者,即据以说明此时代及作者之思想,则变为一真材料矣。

——陈寅恪:《陈寅恪集:金明馆丛稿二编》

材料二 由于集体农庄制度的巩固,农村中的贫穷和生活无保障的现象已经消灭。三年以前,每个劳动日只能分到一两公斤粮食,而现在(1935年),产粮区的的大多数集体农庄庄员每个劳动日已能分到五至十二公斤粮食,许多人甚至能分到二十公斤,此外还能分到其他产品和现金。已有几百万集体农庄农户,在产粮区每年分到五百至一千五百普特粮食……集体农庄富裕起来了。建筑新粮仓和仓库已成为集体农庄农户所关心的主要问题,因为原有的储藏室的设计只考虑到每年分到少量产品,对于现在集体农庄庄员的新的需要是十分之一也不能满足的。

——摘自《联共(布)党史简明教程》(经斯大林亲自修订,1938年出版)

请回答:

(1)根据材料一,概括指出史料真伪与史料价值的关系。

(2)请运用材料一关于史料辨析的思想对材料二的史料价值进行评析。

| A.属于文学性描述已脱离历史语境 |

| B.属于个人评价不具有史料价值 |

| C.证明西方世界对苏联的恶意丑化 |

| D.真实的苏联人民生活状况 |

材料—:大清宣统五年,正月初三

自变乱以来,一切新党竞袭洋夷之皮毛,不但遵行外洋之政治,改阴历为阳历,即服色亦效洋式,而外洋各国之夷蚕食鲸吞,日甚一日。

——1913年,一位乡村知识分子的日记

材料二:来自国外的消息本来能使苏联劳动者对他们国境之外的世界上的事态具有正确的概念,但这种消息却遭到系统的隐瞒和歪曲。我确信,他们倾向于低估,并且有时甚至过分低估其他民族的生命力。即使资本主义的政府和制度是他们的敌人,也不能低估它们的生存力。

——罗曼·罗兰《莫斯科日记》(1935年)

材料三:无锡市民贺星允老人记录了几十年间全家的每一笔开销。表4是她家几次国庆节的饮食开销情况:

贺星允老人国庆节饮食开销变化(单位:元)

| 1958年 | 1968年 | 1978年 | l988年 | 1998年 | 2008年 |

| 7.98(请客) | 3.6 | 3.07 | 15.22 | 90.9 | 268.95 |

材料四:考史事之本末者,苟能于官书及私著等量齐观,详辨而慎取之,则庶几得其真相,而无诬讳之失矣。

——陈寅恪

请回答:

(1)材料一反映了日记作者怎样的政治态度?简要说明你的判断理由。

(2)罗曼·罗兰的日记表明了苏联建设中的什么问题?概述该问题导致的消极影响。

(3)据材料三,概括贺星允老人家国庆开销的变化趋势。结合所学知识,分析这些趋势形成的原因。

(4)结合材料四,谈谈你对“日记”史料价值的认识。

材料一:在战争刚刚结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起·苏联的故事》

材料二:斯大林时代是一个社会发生巨大变革、实现农村经济向城市经济基本转变的飞跃前进的时代——在斯大林领导下,苏联发展成为一个重要的工业大国,它的大量人口从农村流到了城市,一个制度化的由中央全面控制的社会主义体制形成了……苏联经济也一直以比较高的速度持续增长。

——布热津斯基《大失败》

材料三

图一 图二

【解读】图一:粮票(1955年起发行至1993年停止流通),昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。图二:新中国第一张股票。1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

请回答:

(1)材料一反映的是俄国实行的哪一经济政策?为什么说它是对马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二中的“社会主义体制”是指什么?它对苏联产生了什么影响?

(3)依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化?它所体现的中国经济体制调整与二战后西方国家资本主义经济体制调整的侧重点有何不同?

(4)以上经济体制调整的变化说明了什么?

材料一 自16世纪50年代中欧海路开通至19世纪,中国保持巨额贸易顺差达两个半世纪之久。葡萄牙学者戈迪尼奥的研究表明,日本白银产量的绝大部分和占美洲产量一半的世界白银流入了中国,数量十分庞大,因此他将中国形容为一个“吸泵”,形象地说明了明清中国吸纳了当时全球巨量的白银。据史料记载,16~18世纪,中国向全世界出口的商品约有236种之多,其中手工业有137种,占总数的一半以上。其中生丝、丝织品出口最多,其次是瓷器和茶叶等。质优价廉的中国商品在与欧洲、美洲各地商品的较量中势如破竹。

——摘编自陈昆、汪祖杰《国际竞争力、海上贸易与套汇:明朝中后期白银流入的考察》

材料二 20世纪30年代初,中国思想界兴起了一股关注和讨论苏联的热潮。当时很多人认为苏联是一个自由、民主、平等的国度,苏联实现了一种最大多数人的民主。同时,美苏复交、苏法互不侵犯条约的签订、苏联加入国联等都受到中国知识界的密切关注和高度评价。当时中国知识界认为苏联妇女地位有较大提高,并认为苏联“绝大多数的家庭,都充满了美满的、愉快的家庭生活”,苏联教育是“计划着去迎合苏联人民的需要的”。当时中国知识界介绍评论最多的是苏联取得成功的法宝一计划经济。20世纪30年代初,中国国内兴起了一股声势浩大的计划经济思潮,这体现了当时知识界希望中国迅速强大抵御侵略的愿望。

——摘编自郑大华、张英《论苏联“一五计划”对20世纪30年代初中国知识界的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,说明明清时期中国成为世界白银“吸泵”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪30年代中国知识界介绍和评论苏联的角度,并分析当时中国计划经济思潮出现的原因。

| A.斯大林模式的形成 | B.苏维埃代表会议的出现 |

| C.新经济政策的制定 | D.赫鲁晓夫改革的必然性 |

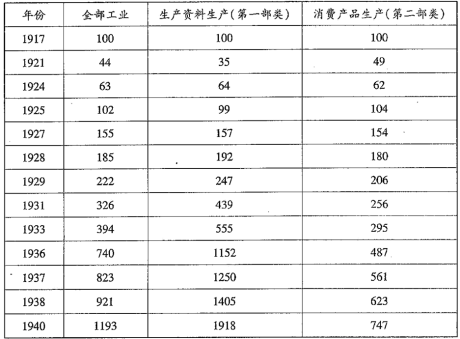

材料 苏俄(联)1917—1940年工业总产值发展速度(对比:1917年的百分比)

依据材料并结合所学知识,为1917—1940年苏联(苏俄)经济发展划分阶段,对自己划分的阶段作相关分析陈述。

| A.国内外敌人的疯狂进攻,经济濒临崩溃 |

| B.俄共调整政策,重视发挥商品市场功能 |

| C.德军全面入侵苏联,卫国战争正式爆发 |

| D.计划经济体制确立,国家资源分配不均 |

| 字号 | 主题 |

| 史料1 | 俄国具有长期高度集权的沙皇专制传统 |

| 史料2 | 十月革命没能完全割裂俄国历史传统 |

| 史料3 | 蒙古人统治留下的东方专制制度方式对俄罗斯权力阶级的影响 |

| 史料4 | 1921年列宁主持下俄共(布)十大通过了《关于党的统一》的决议 |

| A.斯大林模式的形成 | B.苏维埃代表会议的出现 |

| C.新经济政策的制定 | D.赫鲁晓夫改革的必然性 |

| A.“拥护军事共产主义,不劳动者不得食” |

| B.“通过恢复商品交换,实现社会主义工业化” |

| C.“资本主义大危机继续加剧和深化” |

| D.“掏农民的裤兜,成全工业化” |