1 . 《赫鲁晓夫传》作者麦德维杰夫认为赫鲁晓夫的改革充满了局限。他认为随着赫鲁晓夫领导地位的确定,“个人专断”“唯意志论”也日益增长。这样的思想让他在改革之时“给了社会一点自由,但随即又自己拧紧了水龙头”。据此可知,赫鲁晓夫改革存在的主要问题是

| A.延续了个人专断的作风 | B.完全继承了斯大林体制 |

| C.政策前后摇摆不能坚持 | D.对体制的弊端认识不足 |

您最近一年使用:0次

2021-09-24更新

|

273次组卷

|

6卷引用:吉林省长春市北师大附属学校2022届高三上学期第一次月考历史试题

2 . 赫鲁晓夫上台后,开始从农业着手进行改革,如扩大宅旁园地,提高农产品价格;把工农关系、城乡关系从“贡税”关系拉回到以物质利益为主导的经济轨道上来。赫鲁晓夫此举的主要意图是

| A.激发农民的生产积极性 | B.扩大农业种植的面积 |

| C.发展社会主义市场经济 | D.保护农村的私有财产 |

您最近一年使用:0次

2021-07-19更新

|

132次组卷

|

4卷引用:吉林省通化市梅河口市第五中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题

3 . 赫鲁晓夫时期经济理论讨论十分活跃,特别在商品货币关系等主要问题上,苏联学者提出了不少新的看法。尽管受历史条件的影响,仍有很大的局限性,但毕竟让人们有可能根据实际已变化了的情况去探索理论和发展理论。由此可见,赫鲁晓夫改革

| A.引发了苏联思想大解放 | B.否定了计划经济模式 |

| C.冲击了斯大林经济理论 | D.认可了市场经济体制 |

您最近一年使用:0次

2021-07-11更新

|

335次组卷

|

9卷引用:吉林省长春外国语学校2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题

吉林省长春外国语学校2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题吉林省长春市第五中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题吉林省长春市长春外国语学校2023届高三上学期期中考试历史试题广东省肇庆市2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题河南省驻马店市2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题云南省曲靖市第二中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题河南省郑州市第七高级中学2022-2023学年高一下学期末考试模拟历史试题云南省玉溪衡水实验中学2022-2023学年高二学业水平考试模拟历史试题三年(2021-2023)学考模拟题分类汇编之第20课社会主义国家的发展与变化

4 . 赫鲁晓夫在苏共二十大所做的总结报告中提到党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重缺点和错误,并提出要干部们注意减少生产中所花费的劳动。据此可推知,苏共二十大后赫鲁晓夫会

| A.摆脱计划经济体制的束缚 | B.取消集体农庄制度 |

| C.推行“新经济体制”改革 | D.放松对农业的控制 |

您最近一年使用:0次

2021-06-06更新

|

244次组卷

|

9卷引用:吉林省吉林市第二中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题

吉林省吉林市第二中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题河北省邢台市巨鹿中学2020-2021学年高一下学期第三次月考历史试题江苏省扬州市仪征市第二中学2020-2021学年高一6月月考历史试题山西省朔州市怀仁市2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题黑龙江省牡丹江市第十五中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题2022年高三历史一轮复习按单元章节训练卷(课标全国专用)-必修2-第七单元苏联的社会主义建设云南省怒江州兰坪县第一中学2021-2022学年高一下学期期末模拟历史试题辽宁省沈阳市第一二〇中学2022-2023学年高二上学期开学考试模拟历史试题(已下线)考点38社会主义国家的发展与变化A卷-纲要下-新高考历史高频考点专项练习

名校

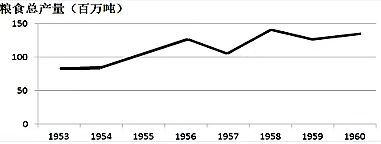

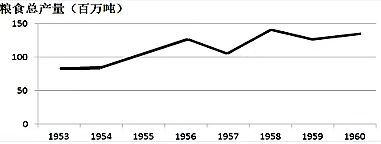

5 . 下表是1953-1960年苏联的粮食产量,表中数据反映出

| A.苏联经济改革略有成效 | B.苏联工业化得以实现 |

| C.国民经济比例严重失调 | D.新经济体制效果显著 |

您最近一年使用:0次

2021-05-24更新

|

602次组卷

|

9卷引用:吉林省延边第二中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题

吉林省延边第二中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题江苏省扬州市2021届高三5月调研历史试题2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题17两次世界大战,十月革命与国际秩序的演变(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第1期)-专题14苏联的社会主义建设山东省泰安第十九中学2022届高三上学期第三次月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点20苏联的社会主义建设(已下线)二轮拔高卷02-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(江苏专用)考点18社会主义国家的发展与变化-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要下)陕西省渭南市渭南中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题

6 . 1957年,赫鲁晓夫对工业的管理体制进行了一次“彻底的改组”,用地方行政命令代替中央命令。改组后,苏联的工业管理体制从部——总管理局——企业,改变为经济行政区——国民经济委员会——管理局。这次改组旨在

| A.冲破计划经济体制的基本框架 | B.改变国家管理企业的行政办法 |

| C.给予地方一定的自主权 | D.推动经济管理的市场化 |

您最近一年使用:0次

2021-03-21更新

|

317次组卷

|

10卷引用:吉林省松原市乾安县第七中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题

吉林省松原市乾安县第七中学2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题清华大学中学生标准学术能力诊断性测试2021届高三3月测试历史试题(新高考)黑龙江省大庆实验中学2020-2021学年高二4月月考历史试题江西省三校2021届高三5月联考文综历史试题福建省泉州市第七中学2022届高三上学期开学摸底考试历史试题福建省厦门市厦门实验学校2022届高三上学期期中考试历史试题社会主义国家的发展与变化和世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展-纲要下-素养测评(已下线)第09讲两个世界的新探索(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(新教材专用)陕西省渭南市华阴市2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题福建师范大学附属中学2022-2023学年高二上学期期末历史试题

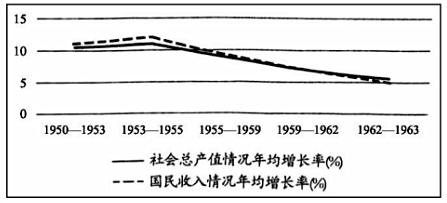

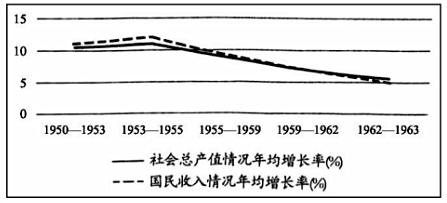

7 . 下表为苏联1950-1963年的经济数据。由此可知,苏联

| A.经济改革未取得重大突破 | B.扩大企业自主权取得明显成效 |

| C.彻底打破经济体制的束缚 | D.人民的生活水平没有得到改善 |

您最近一年使用:0次

2021-03-12更新

|

560次组卷

|

12卷引用:吉林省松原市长岭县第四中学2021届高三三模历史试题

吉林省松原市长岭县第四中学2021届高三三模历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2022届高三上学期期末考试历史试题山东省潍坊市2021届高三下学期一模历史试题广东省惠州市华罗庚中学2020-2021学年高二下学期第一次段考历史试题宁夏中卫市2021届高三下学期第二次优秀生联考文综历史试题山东省泰安市2020-2021学年高一下学期期末考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点20苏联的社会主义建设山东省泰安市东平县第一中学2022届高三上学期1月月考历史试题湖南省宁乡市三校(宁乡七中、九中、十中)2021-2022学年高一下学期期中历史试题山东省淄博市2021-2022学年高一下学期期中历史试题陕西省汉中市宁强县天津高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题云南省红河州建水第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

8 . 阅读材料,完成下列要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《1956年到1967年全国农业发展纲要》提出的背景及其特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中苏两国经济发展的共性,并谈谈从中得出的启示。

材料一 中国共产党中央提出了《1956年到1967年全国农业发展纲要》,要求按照我国不同地区的自然条件和经济状况,从1956年起,在12年内,粮食平均亩年产量要达到400斤、500斤和800斤,棉花平均每亩年产量要达到60斤、80斤和100斤;还要求了在12年内有关农业和农村的各项工作。这些在12年内都实现一个巨大的跃进。

---摘编自孙健《中华人民共和国经济史(1949--90年代初)

材料二 在庆祝十月革命40周年的大会上,赫鲁晓夫正式提出要通过“和平竞赛”,在按人均产品产量方面“今后15年内不仅赶上并且超过美国”。到20世纪60年代初,苏联垦荒规模已达4200万公顷,约占全苏耕地面积的1/5。1962年,玉米种植面积已达3700万公顷,比1953年增加了10倍以上。但玉米不宜种植于苏联许多地区,“玉米运动”很快以失败而告终。

-----摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史・现代史编(下卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《1956年到1967年全国农业发展纲要》提出的背景及其特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中苏两国经济发展的共性,并谈谈从中得出的启示。

您最近一年使用:0次

2021-03-04更新

|

140次组卷

|

4卷引用:吉林省长春市农安县2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题

吉林省长春市农安县2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题山西省晋城市陵川县高级实验中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题(已下线)2020-2021学年高一历史下学期期末专项复习(人教版)-专项04苏联的社会主义建设2020-2021学年高一中外历史纲要下册十分钟同步课堂专练(统编版)-第20课社会主义国家的发展与变化(重点练)

9 . “如同社会发展是永远也不可能一步到位一样,斯大林去世后,消除斯大林个人给苏联社会主义造成的严重不良后果,改革斯大林体制,都只能在斯大林体制的基础上,从当时苏联社会实际出发,逐步进行。”材料意在说明

| A.斯大林体制不符合时代要求 | B.赫鲁晓夫不想突破斯大林体制 |

| C.苏联解体源于斯大林体制 | D.赫鲁晓夫改革的局限性源于时代环境 |

您最近一年使用:0次

2021-01-15更新

|

268次组卷

|

6卷引用:吉林省松原市扶余市第二实验学校2021届高三3月月考历史试题(A卷)

吉林省松原市扶余市第二实验学校2021届高三3月月考历史试题(A卷)辽宁省葫芦岛市2021届高三上学期期末考试历史试题河南省濮阳市濮阳职业技术学院附中2020-2021学年高一下学期阶段测试(一)历史试题2022年高三历史一轮复习按单元章节训练卷(课标全国专用)-必修2-第七单元苏联的社会主义建设(已下线)第09讲两个世界的新探索(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(新教材专用)(已下线)第33练资本主义国家的新发展和社会主义国家的变化-2023年高考历史一轮复习小题多维练(新高考专用)

10 . 将苏联经济体制改革重点放在农业方面的是

| A.赫鲁晓夫 | B.勃烈日涅夫 | C.安德罗波夫 | D.戈尔巴乔夫 |

您最近一年使用:0次