材料一

| 子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。” | 《论语·为政》 |

| 子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有日:“既庶矣,又何加焉?”日:“教之。” | 《论语·子路》 |

| “天之生民非为君也,天之立君以为民也。” | 《荀子·大略》 |

| “民为贵,社稷次之,君为轻。” | 《孟子·尽心章句下》 |

| “民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心,放辟邪侈,无不为已。” | 《孟子·滕文公上》 |

| “春省耕而补不足,秋省敛而助不给。” | 《孟子·梁惠王下》 |

材料二

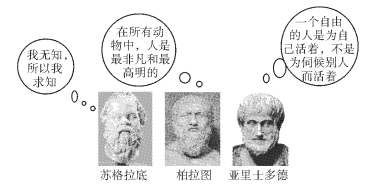

材料三 我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代(东周)与古希腊的哲人时代是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——费正清《中国:传统与变革》

(1)根据材料一概括先秦时期儒家民本思想的主要内容。

(2)指出材料二中古希腊先哲思想主张的精神实质,并结合所学简述其发展历程。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析“他们得出的答案大相径庭”的主要原因。

材料一“民为贵,社稷次之,君为轻。”

——《孟子》

“《春秋》之法,以人随君,以君随天。”

——《春秋繁露》

“然则为天下之大害者,君而已矣!”

——黄宗羲

(1)概括材料一中三人的主张,并比较董仲舒与黄宗羲主张的主要不同之处。

材料二 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。如果现在有人问:“我们目前是不是生活在一个启蒙了的时代?”那么回答就是:“并不是,但确实是在一个启蒙的时代。”

——康德

(2)结合所学知识,从背景的角度分析材料二中康德提出的“不是生活在一个启蒙了的时代”的原因,并从思想的角度解释“但确实是在一个启蒙的时代”的理由。

材料三 作为一名决策者,邓小平对所有计划与建设的可行性都要先进行试验,这与他使用的口号“实事求是”“实践是检验真理的唯一标准”相一致的。20世纪90年代初,中国充满了不确定性和自我怀疑,邓小平又及时地睿智地将这“唯一标准”进行精准的具体化的解读,让每个实践者都能用它准确地给自己的实践行为量化打分……邓小平和他的同事找到了一条富国强民的道路。在达成这个目标的过程中,邓小平也引领了中国根本转型,不论它与世界的关系方面,还是它本身治理结构和社会方面。在邓小平领导下出现的这种结构性转变,确实可以成为自两千多年前汉帝国形成以来,中国最根本的变化。

——英国.伊文思《邓小平传》

(3)根据材料三并结合所学知识,写出邓小平对实践标准具体解读的内容。并指出材料中“富国强民”道路和“根本转型”的内涵。

材料一 文艺复兴关心的是今世而不是来世,它关注的是非宗教的古典文化而不是基督教神学。大多数文艺复兴时期的艺术和文学关注的中心都是人,人们不需要专心于超自然的力量,相反,生活的目的是为了发展自身所固有的潜能。同样,文艺复兴时期新创办的寄宿学校培养的不是牧师,而是商人的儿子。全部课程强调古典文学的学习和体育锻炼,其目的是教育学生健康、快乐地生活,做一个合格的市民。一般认为,人文主义是欧洲文艺复兴时期的主要思潮和指导思想,是早期资产阶级在反封建、反教会斗争中形成的思想体系。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括文艺复兴时期人文主义思想的特点,并结合所学知识分析文艺复兴借助古希腊罗马文化外衣的经济根源。

材料二 他们在经济领域中的主要口号是自由放任……国家对自然经济力量的自由发挥作用不得干涉……在宗教方面,伏尔泰说,"如果在英国仅允许有一种宗教,政府很可能会变得专横……但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活、和睦相处。"在政治方面,卢梭在其主要政治著作《社会契约论》(1762年)一书中说,所有公民在建立一个政府的过程中,把他们的个人意志融合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决作为最终的裁决……"行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。"

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二,概括启蒙运动对人文主义思想的新主张。

材料真正意义上的宗教改革是从马丁.路德开始的。日耳曼民族和拉丁民族相比处于一个“二等公民”的角色,拉丁民族成为日耳曼民族和上帝交谈的中间人;意大利人经常把德国当作他们的粮仓和钱库;教俗之争德意志圣神罗马帝国处于劣势;德意志文化(日耳曼文化)被人瞧不起。宗教改革打破了天主教一统天下的专制格局,促进了民族国家的崛起,有利于自由精神的发展;把中世纪曾经对立的东西统一起来,推动资本主义的发展。宗教改革强调信仰,同样也成为压抑科学精神崛起的一个重要的障碍,甚至在某种意义上是扼杀新兴科学思想的刽子手,主观上以及开创的那种精神氛围是非常保守的。……罗马天主教会不妥协地与新教斗争,引发了三十年战争(1638--i648年)。随着对战争和宗教的反思,1648年的《威斯特伐利亚和约》开创了一个宗教宽容的时代,宽容是科学、理性的温床,17世纪,科学和民主逐渐发展起来。

——摘编自赵林《基督教和西方文化史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析德意志宗教改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括宗教改革的意义。

材料一人类的进步是如何保住的呢?通过人类的理性力量。这种对理性的信任是启蒙运动的一个基本特点。他们在经济领域中的主要口号是自由放任,国家对自然经济力量的自由发挥不得干涉。在宗教方面,伏尔泰说:“如果在英国仅允许一种宗教,政府很可能会变得专横;如果只有两种宗教,人们就会互相割断对方的喉咙;但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活、和睦相处。”在政治方面,卢校在《社会契约论》一书中说,所有公民在建立一个政府的过程中,把他们的个人意志融合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决为最终的裁决。他们发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二康有为努力改革的中心目标是以西方为主要模式,以求中国政治、经济以及学术思想的改变。方法是按照近代西方的样板,以缓进的步调,使古老的中国传统进入近代世界的价值系统。中国的专制必须结束;但考虑到政治发展的阶段,它必须先经过君主立宪制的中间阶段,然后才能达到完全的民主。落后的农业经济必须改为工业经济;私有资本主义,而非社会主义化,才是其原动力。在近代生活方式到来之前,必须先有社会与思想上的准备;但本土文化中的有效因子不能一扫而光。

——摘编自萧公权《康有为思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括启蒙运动的核心及其内涵,并分析启蒙运动的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出康有为维新思想的主要内容和中心目标,并评价康有为的维新思想。

材料一 在黄宗羲那里,由于皇帝胡作非为而“丧天下”的办法,已开始放弃了程朱理学,而企望通过建立现实制度来得到保障,这可以看做“内圣”之学有了向外的新开拓。明中叶以来,无论朱学或王学,都有走向现实世界的普遍趋势。近乎科学的实证之风开始吹起,商业都市的高度繁荣,各行各业的分化兴起、众多科学论著的出现等,都表明当时社会结构、时代氛围和意识形态开始有了某种重要的变动,这可能是使理学内部发生变化的重要因素。好些人都有“工商皆本”的观念,与自秦汉以来重农抑商的传统思想开始有了离异

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

(1)据材料一概括明清时期儒学“新开拓”的主要表现,并结合所学知识分析“新开拓”出现的原因。

材料二 意大利是古代罗马的故乡,意大利人能够接触到大量的古代希腊罗马文化遗存。于是,一些对宗教文化钳制思想不满的先进知识分子,在古希腊罗马文化中找到了共鸣。他们通过欣赏、阐释古典文化充满人性的美,表达他们对现实生活的希望,从而掀起了一场思想解放运动。

——摘自人教版《普通高中课程标准实验教科书历史必修3》

材料三 他们所非难本社的,无非破坏孔教,破坏贞节,破坏旧伦理(忠、孝、节),破坏旧艺术(中国戏),破坏旧宗教(鬼神),破坏旧文学,破坏旧政治(特权人治),这几条罪案。这几条罪案,本社同人当然直认不讳。要拥护那德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护德先生,又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。……我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。

——陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》

(2)据材料二、三并结合所学知识,比较新文化运动和文艺复兴对待传统文化的态度有何不同?分析产生这种不同的原因。

材料一 文艺复兴运动就是高举人文主义这面思想解放的旗帜,打破中世纪神学桎梏,使文化的各个领域,从蒙昧主义、禁欲主义和神秘主义的枷锁中解放出来,创造了远比千年中世纪更多、更绚丽多彩的成就,对人类文化宝库做出了巨大的贡献。

——康天意《文明的狂飘疾进时代》

18世纪启蒙学者高举理性与科学大旗,猛烈抨击宗教神学和封建专制主义,宣扬自由、平等、博爱、人权和法制,强调发展科学、张扬个性、追逐功利、享受生活、建立“理性王国”。不难看出,启蒙运动实质上正是在新的历史条件下对文艺复兴运动的延续,是人文主义精神的继续弘扬。

——高九江《启蒙推动下的欧洲文明》

材料二 使我数千年历史以脓血充塞者谁乎?专制政体也。使我数万里土地为虎狼窟穴者谁乎?专制政体也。使我数百兆人民向地狱过活者谁乎?专制政体也。

——摘编自梁启超《拟讨专制政体檄》(1902年)

要拥护那德先生(即democracy),便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生(即science),便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学……我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上、经济上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀

(1)根据材料一,简要概括文艺复兴运动与启蒙运动的不同点。

(2)根据材料二,比较陈独秀与梁启超关注的领域有何不同。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析近代中国启蒙之路与近代西方启蒙之路的不同以及原因。

材料一 在殷代,宗教支配着整个社会生活。春秋时期,社会道德观由宗教道德观转向世俗道德观,道德的功能从克配天命转变为社会关系的调节,其标志是孔子的伦理思想。孔子认为人性相近、人性向善,其伦理思想的世俗转向集中表现为对人性力量即人的内在情感力量的开掘和信心,其道德观出于现实的人的内在情感诉求,显现了人的道德主体地位。仁是孝亲,表现为子女对父母养育之恩的感情流露;仁是“泛爱众”,归结为人的同情心,道德则是基于人的同情心而形成的社会成员的普遍素质。以“仁”为核心的孔子的道德置于人的真实情感之上,适用于每一个人,“推己及人”而获得了内在的规定,“能近取譬”使道德成为普遍的社会调节力量和有效的社会调节机制,以此生成了中华民族的社会道德感,它表征着中国的文化传统和中国人的精神气质。

﹣﹣摘编自《孔子伦理思想的人文价值》

材料二 在整个前苏格拉底时代,对人自身的研究一直没有成为哲学的主流,人文主义的影响十分有限。智者学派的代表人物普罗塔戈拉提出“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”然而智者学派对人的认识还处在感觉和经验的层面上。从苏格拉底开始,哲学家研究人、关注人,人自身成为哲学研究的主题。苏格拉底的转变表现在两个方面:一是研究对象从自然转向人自身,二是思维方式由直观、猜测的方法转向对话启发式的理性思维。在苏格拉底的哲学中,散发着人文主义的光辉,而他的名言“认识你自己”很好的体现了他对人的关怀,是他人文主义精神的集中体现。

﹣﹣摘编自《浅析苏格拉底的人文主义精神》

(1)根据材料一、二分别概括孔子和苏格拉底在社会思想转化上的贡献。结合所学知识简析孔子道德观转变的原因。简评孔子道德观的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识概括孔子和苏格拉底两人关注的相同内容。苏格拉底关注内容和孔子比较有什么不同?两者观点体现了什么精神?

材料一 在人文精神基础之上形成的道德法律共同治理模式,为解决人类自身的问题提供了坚实的理性基础。就文化类别而言,道德与法律的有效结合,满足了国家治理方式的基本需求,并排除了法律与其他文化现象相结合的可能,因而造就了独特的以理性为基础的中华文化。在这一文化体系中,注重依靠人的智慧与力量,解决人所面临的一切问题;在这一文化体系中,没有不证自明的社会公理,任何一种理论、思想、制度,都必须经过理性的论证。在这一文化体系中,对于自然与社会,重在秉持诚挚的敬畏和尊重,而较少迷信或漠视。

——摘自朱勇《中国古代社会基于人文精神的道德法律共同治理》

材料二 文艺复兴唤醒了人们积极进取的精神、创造精神以及科学实验的精神,为资本主义制度开辟了道路。这一时期重视科学实验,反对先验论;要求运用人的理智,反对盲从;强调发展个性,反对禁锢人性;道德观念上提倡放纵,反对自我克制;要求“公民道德”,认为事业成功及发家致富就是道德行为,提倡乐观主义的人生态度。这种不可抑制的求知欲和追根究底的探求精神,对一切事物都要研究个究竟,决不满足于一知半解的精神,为创造现世的幸福而奋斗的乐观进取精神,把人们从中世纪基督教神学的桎梏下解放出来,正是在这种精神的指引下资产阶级才创造了近代资本主义世界文明。

——摘自陈娜《西方人文精神的历史流变及其对当代中国文化发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方人文精神的主要内容并分析其影响。

材料一 在《理想国》中柏拉图认为,古希腊城邦是基于社会分工合作,理想国中各阶级具备各自的美德,不相僭越,城邦就达到了“正义”。柏拉图认为城邦的治理是复杂的艺术,因而对统治者的政治、文化、才能、品德等方面,提出了相当高的要求。城邦的统治者属于第一等级的公民,统治者的灵魂是由黄金构成的,具有智慧的美德。孔子编撰的《尚书》中所记录的君王,都是被儒家所认定的“明君贤王”,《尚书》中记录了上古“明君贤王”在选任继任者时,是通过大臣举荐并经过多年考察其德行和才能是否符合条件,才能最终确定下来的。

——摘编自许天蓝《论<理想国的政治理想兼与(尚书>政治理想之比较》等

材料二 《论语》与《理想国》对思想政治教育之重视值得我们在中国特色社会主义建设中深思。历史经验证明,道德的软约束效果是因人而异的。封建社会的中国统治者最终无不采取了“外儒内法”的治理方式,而柏拉图在晚年的《法律篇》中也最终将法律置于道德之上。

——摘编自彭文龙《论语》与《理想国》中的思想政治教育思想比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括柏拉图与孔子政治理想的相通之处。

(2)根据材料一并结合所学知识,分别指出柏拉图与孔子政治理想形成的背景。