材料 约翰·加尔文(Jean Calvin, 1509—1564) ,欧洲宗教改革家,基督教新教加尔文宗创始人。1536 年,加尔文发表了著名的《基督教原理》。他综合了德国和瑞士宗教改革的理论成果,对新教的信仰作 了最为明白、严谨的说明,形成了一套系统的理论。加尔文说:“我们把上帝的永恒教导称为预定,他以 此预定他愿意为每个人所做的事。”强调上帝和《圣经》是唯一的权威。他还认为“上帝在我们的一切工 作生活活动中欣赏着我们每一个人,在他的眼中没有任何工作是庸俗、卑污的,所有的工作都是伟大 的、有价值的。一切适当的工作都有荣耀上帝的价值。”他还提出,教职人员不能由某一个人的权威来 委任,应以教徒投票的方式选举,要从世俗教徒中选举教会管理人员,由教士代表会议管理宗教事务。

——整理自李会军、王罡《加尔文的新教伦理及其启蒙意义》

(1)根据材料并结合所学知识,概括加尔文新教伦理的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析加尔文新教伦理的意义。

材料一 从文艺复兴开始,“再生”和新生的思想就作为一种纲领和追求,伴随出现在文艺复兴运动的各个方面……“再生”这个概念所肯定和颂扬的东西,却恰恰是重新返回对古代、古典、希腊和罗马价值观的有计划研究。文艺复兴开始,文化的觉醒就首先表现在从艺术到文明生活的各个领域里对人、对人的价值的重新肯定。所以,从初始阶段起,作家和历史学家们最关心的题材就是人、人的世界和人们在世界上的活动……在这样的现实中人的历史、人的命运、人的形象和人的身体成为关注的中心。

——[意]欧金尼奥·加林《文艺复兴时期的人》

材料二 社会中应有“共同意志”,我们每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下,而且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。于是,这一结合行为立刻就产生了一个道德的与集体的共同体,以代替每个订约者的个人。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割……为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护、受法律制裁各方面的平等……政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。随着政府职位诱惑力的加大,人民应采取更有力的监督手段……人民在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——摘编自卢梭《社会契约论》

(1)据材料一指出文艺复兴中“再生”概念的内涵。结合所学知识,说明文艺复兴的历史背景。

(2)依据材料二概括卢梭思想的主要内容,并结合所学知识分析其对社会发展的影响。

材料一 经济和社会结构发生的变化,超出了旧的经济制度所能够承载的范围;随着社会变革的推进,新式学堂纷纷建立,新式出版机构与介绍西方知识的图书增多。面对日益深重的民族危机,仅靠教化的作用和世道人心的固守是不能解决问题的,洋务派面对“数千年未有之变局”所采取的解决之道,客观上越来越背离儒家的治国之道,虽说洋务派非有意为之,但它推动了中国的近代化进程。中国传统的一元文化模式逐渐解体。

——摘编自齐艳苓《马克思主义在中国的传播和发展的文化基础研究》

材料二 王守仁是弘治时进士,历官南赣巡抚、南京兵部尚书、左都御史,受封为新建伯,谥文成,从祀孔庙。他一生经历成化、弘治、正德、嘉靖四朝,面对社会危机,深感于“天下事势如沉疴积痿”,已到了“何异于病革临绝之时”,所以决心要寻求一种能使天下事势“起死回生”的良方。他以为当时读书人沉溺于理学,只作为饵名钓誉之阶,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,提出与朱熹理学相对立的主观唯心论的理论,著成《传习录》《大学问》。继承和发挥陆九渊的“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”的观点,说“心外无物,心外无事,心外无理,心外无义,心外无善”。他认为一切事物都产生于人心,是人心发生的意念活动的结果,没有心就没有客观事物,所以心是宇宙的本体,是第一位的,从而形成他的主观唯心主义的宇宙观和心学体系。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 路德是神学博士,威滕贝格大学神学教授,威滕贝格修道院院长。1510年,他带着虔诚的心情朝拜罗马城,看到的事实却是一片腐败。他痛感个人无力无助,再研读《圣经》,发现保罗的训诫有“义人必因信得生”;《福音书》中说,耶稣基督之死已经代替人类在上帝面前赎罪,只要相信耶稣,就可以得救;还有基督教义的平等精神。他顿觉彻悟,认为信仰的唯一依据是《圣经》,罗马教廷的一整套制度和神学理论已经背离了基督教教义。此后他开始倡导“因信称义”,认为信仰的本质是内心活动,而不在于形式和行为,每个人都可以直接与上帝沟通,基督徒在上帝面前是人人平等的,可以通过《圣经》直接和上帝对话,不用神父做中介。这就否定了教会的权威。

——任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)根据材料一结合所学知识,指出中国一元文化解体的时代背景及其带来的影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别概括王守仁和路德思想产生的背景。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出两种思想的相似之处和不同本质。

材料一 孔子的理想社会是西周殁西周以前的时代,他一生都在为重建西周时期的社会和政治而努力。他认为如果以“仁”和“礼”为核心的价值和美德能够恢复,那么西周这样的理想社会就能重建。在孔子所设想的社会中,A与A之间的关系,尤其是家庭内部关系,比法律更为重要。如果社会中人人都对己坦率,与人仁爱,这就是一个好的社会。作为理想社会的统治者,光有粮食和军队是不够的——成功的统治者必须还要树立某种道德楷模供臣民模仿。

——摘编自傅乐成主编《中国通史》

材料二 《理想国》一书包含了柏拉图对理想社会的看法。首先,他相信人类只有在城邦内才能实现自我价值。其次,柏拉图相信人的灵魂由三部分组成:理性、欲望和激情。灵魂的每一部分都在柏拉图的理想社会中有着对应的阶级:军人代表着激情的部分;人数最多的“生产者”(手工业者和商人)代表着欲望的部分;而理性部分则更多地表现在“护卫者”(统治阶级)身上。如同在一个和谐的个体中那样,在一个和谐的城邦中,所有组成部分必须一起起作用,但理性部分必须控制其他两个部分。“护卫者”应由一个“哲学王”来领导,因为他们“具有知识”,接受过专门训练,经历过特殊社会生活。

——-摘鳊自(美)沃尔夫《夫人物和大问题:那些影响历史的人和事》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括孔子和柏拉图理想社会的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括孔子和柏拉图理想社会观念产生的背景。

材料 路德适应时代的需要,系统地提出了以“唯信得救”为基础的宗教改革思想,强调人人均可阅读、思考、理解与解释《圣经》。路德还主张依靠德国的皇帝、诸侯贵族,使用暴力将罗马教廷的政治、经济势力拒于国土之外,以实现君权独立、司法独立、教会独立,从而极大地鼓舞了德意志各爱国阶级与阶层,把独立运动大步向前推进。由于对诸侯的依赖,他在国内问题上有所让步和妥协,但在反对罗马教廷,争取民族完全独立方面,他强硬声明说:“我坚持这一学说,绝无改变!”在农民战争失败后,路德全力投入《圣经>的译注工作,以及制定路德宗的教规与信条,使德意志大部分地区摆脱了教皇的控制,确立了新教信仰,第一个成功地建立了改革派教会。路德教也传播到广大的西欧地区,对法国、尼德兰、瑞士、英国等国产生了较大的影响。

——摘编自于可《关于马丁·路德评价的几个问题——纪念马丁·路德诞生五百周年》

(1)根据材料并结合所学知识,概括马丁·路德的宗教改革思想。

(2)根据材料并结合所学知识,简评马丁·路德及其宗教改革思想。

(一)东西方古代思想源头的对比

材料一

战国稷下争鸣图雅典学园

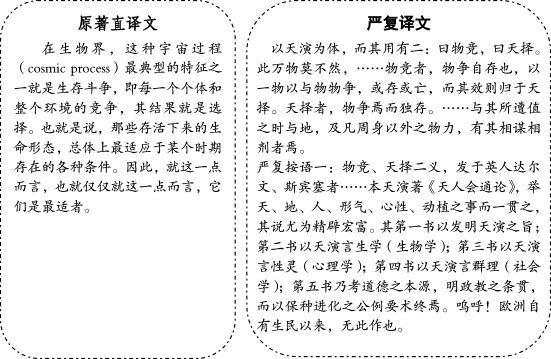

(二)近代西学东渐与西学原著的对比

中国近代思想家严复将赫胥黎的作品译成中文发表。以下两栏材料,分别选自赫胥黎原著直译本与严复译本大致对应的段落。

材料二

(1)根据材料一,两幅图片描绘的场景反映了什么相同的社会氛围?假设他们此时都在关注“人与社会”关系问题,请结合所学知识说明东西方思想家会有怎样不同的思考?

(2)根据材料二,概括严复译本(包括按语)与赫胥黎原著的内容差异,结合所学知识分析导致严复译本出现的主要原因。

材料一 文艺复兴时期的人文主义者高呼在人类社会里位于中心地位的是人而不是神,人是世界的主宰,是至高无上的,而不是虚幻的神灵。文艺复兴时期的人文主又是在地理大发现的历史背景下形成的,人们对自身价值的评价空前提高。中世纪以上帝为主审、人类为臣仆的世界结构在人们脑中根深蒂固,当人类意识到有能力改变自身地位的时候,上帝无限崇高的主宰地位自然成了人类最向往的目标,于是人类无限标榜自身,无形中又重塑了一个上帝——人类本身。在希腊人的精神世界中,人神是在同一空间共存的,众神不能主宰人的命运,因为众神也在命运之中,不能摆脱命运的掌控。同样希腊人也不会标榜自身的全知全能。

材料二 在文艺复兴时期的人文主义者看来,命这是一股改变人们生活轨述的外在力量。通过人自身的不懈努力可以改变命运的安排,让未来向人们所期望的方向发展。但在希腊的人文主义思想中,尤其是希腊三大悲剧作家的作品表明希腊人对命运有着另外一种理解:希腊人是宿命的,他们承认命运的不可抗拒性。

材料三 苏格拉底之死存在一个看似自相矛盾的选择:苏格拉底被不公正的处死,但他甘愿公正的执行这个判决。苏格拉底的理由表明他对死亡的选择绝不只是对个人尊严的考虑,他更看重的是法律的权威性和他所在的政治共同体得以存在的神圣性,由此可以清晰地透视希腊人文精神中人与其所在政治共同体的关系。与此形成鲜明对比的是文艺复兴以后的人文主又思想中单纯基于欲望、功利之上的个体与共同体的关系在自由主义浪潮的冲击下的苍白与脆弱。

——摘编自马晶洋的《论希腊人文主义与文艺复兴时期人文主义的内在差异》

(1)根据材料概括并说明希腊人文主义与文艺复兴时期人文主义的内在差异。

(2)根据材料并结合所学知识,指出这些差异产生的社会背景。

材料一 马尼拉大帆船是一种木制帆船,一般载重量在几百吨到一二千吨左右。它是16世纪下半叶至19世纪初,航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥的阿卡普尔科之间的货运船只。由于马尼拉大帆船的货物主要来源于中国,以当时风靡全球的中国生丝与丝绸为主,因此墨西哥人直接把马尼拉大帆船叫做“中国船”。这条特殊的海上流通路线被称为“大帆船贸易”,形成了跨太平洋的丝、银对流,巨额白银源源不断地流入中国,1571~1821年,从美洲运往马尼拉的白银共4亿比索,其中一半流入中国。大帆船贸易也促使原产美洲的玉米、西红柿、花生、向日葵、马铃薯等农作物传入中国。勤劳的中国人也通过大帆船贸易远渡重洋,为美洲带来了生产技术和中国文化。

——摘编自韩晗《试析16—19世纪跨太平洋“大帆船”贸易及其对拉丁美洲与中国影响》

材料二 17~18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。中国历史上传统的仁君统治和政治大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。启蒙思想家霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括大帆船贸易的历史作用。

(2)根据材料二,指出西方启蒙思想家汲取中国文化的主要内容,并说明对启蒙思想家政治主张产生的影响。

材料一 是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。然后驱而之善,故民之从之也轻。

——孟子

材料二 屈民以伸君,屈君以伸天。故圣人法天而立道,亦溥爱而亡私,布德施仁以厚之,设谊立礼以导之。

——董仲舒

材料三 法国启蒙思想家梅叶大声疾呼:“世上穷人们受各种迷信及偶像崇拜欺骗的时间已经够久了,富人和强者掠夺和压迫穷人的时间也已经够长了。”马布利认为:“自然界并没有创造国王、统治者、庶民和奴隶,人生下来是完全平等的。”

——摘编自《法国启蒙运动与中国新文化运动的比较》

材料四 新文化运动的发生,从思想领域而言,可以称为“具有中国特色的启蒙运动”。新文化运动的发生,其对民主与科学的张扬,对封建礼教的批判,通过新的表达方式普及到社会和民间,使国人又接受了一次思想的洗礼,启蒙了他们的民主精神,增进了他们的科学意识,推动了他们的思想解放。

——摘自汪朝光《中国近代通史》

完成下列要求:

(1)指出材料一、二中民本思想的内涵有何变化,并分析这一变化的主要原因。

(2)据材料三结合所学知识,概括指出法国启蒙思想家的主要观点。

(3)综合上述材料三和四,结合所学知识,指出法国启蒙运动与中国新文化运动在内容、作用方面的相似之处。

(4)结合戊戌变法,举例说明民本思想在近代中国的演变和政治实践。

材料一

| 子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。” | 《论语·为政》 |

| 子适卫,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有日:“既庶矣,又何加焉?”日:“教之。” | 《论语·子路》 |

| “天之生民非为君也,天之立君以为民也。” | 《荀子·大略》 |

| “民为贵,社稷次之,君为轻。” | 《孟子·尽心章句下》 |

| “民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心,放辟邪侈,无不为已。” | 《孟子·滕文公上》 |

| “春省耕而补不足,秋省敛而助不给。” | 《孟子·梁惠王下》 |

材料二

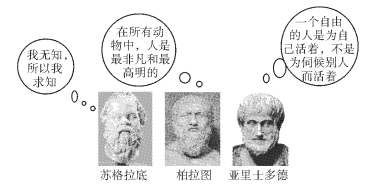

材料三 我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代(东周)与古希腊的哲人时代是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——费正清《中国:传统与变革》

(1)根据材料一概括先秦时期儒家民本思想的主要内容。

(2)指出材料二中古希腊先哲思想主张的精神实质,并结合所学简述其发展历程。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要分析“他们得出的答案大相径庭”的主要原因。