材料一 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

——康德

材料二 (启蒙思想家们)不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判;……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的真理、为永恒的正义、为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。

——恩格斯

材料三 如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

——《社会契约论》

材料四 如果立法权与行政权掌握在一个机关手中的话,那么颁布法律的机关同时也执行法律,这样一来就不会严格遵守法律中的规定,就会破坏法律,国家就将落到暴政下面,而专制制度的弊害就在这里。如果在一个机构中同时集中司法权和行政权,那么也将同样流于专制。那时法官将成为压迫者,因为他既是法律监督者,又是法律执行者。同样地,如果司法权与立法权集中于一个机构,法官在判决案件时,将不会严格遵守法律,因为法律就是自己制定的,他可以改变法律的内容。

——刘祚昌、王觉非《世界史·近代史编》

材料五 参考书目

| 书名 | 作者 | 出版社 |

| 《中国近代思想史论》 | 李泽厚 | 人民出版社 |

| 《文艺复兴史纲》 | 陈小川 | 人民大学出版社 |

| 《法国革命史》 | 马迪厄 | 商务印书馆 |

(1)据材料一、二,概括启蒙运动时期人文精神的含义。

(2)材料三、四是否可以作为研究启蒙运动的史料?结合材料内容说明其理由。

(3)作为资料,你认为材料三和材料四哪个史学价值更大?为什么?

(4)如果要对上述历史事件作进一步的研究,在材料五所列书目中你倾向于选择哪一部?说明你的理由。

欧洲史学的转变

18和19世纪,欧洲史学的发展取得了突破性的进展。18世纪启蒙思想家热衷于撰写历史著作,后人往往把他们称为“哲人史学家”,并相应地把他们的历史著述称为“哲学式历史学”。“哲学式历史学”的史学编纂在空间上越出传统地域,开始把西方人目力所及的东亚和大洋彼岸、中南非洲等囊括到世界史体系之中,从而产生出真正意义的世界历史。史学研究的对象不仅仅局限于政治、军事和外交,而是整个社会和文化,更接近我们今天所说的社会文化史。伏尔泰在写作《路易十四时代》时说:“我们应当致力于叙述值得各个时代注意,能描绘人类精神和风尚,能起教育作用,能劝人热爱道德、艺术和祖国的事件。”

19世纪,欧洲史学领域更是取得了前所未有的辉煌,史学研究不再是文学、哲学和神学的附属,而是变成一门自主的学科。很多史学家强调必须以平等和尊重的态度对待各个民族,认为任何人都有权生活在自己的民族中。他们相继整理出版自己民族的大型史料集,争相撰写本民族和本国的历史。同时,史学家们开始关注社会下层的历史,1850年,斯坦因的《1789年至今的法国工人运动史》和恩格斯的《德国农民战争》问世。

——摘编自刘耀春《延续与断裂:启蒙运动时期到19世纪欧洲史学的转变》

根据材料并结合所学知识,对19世纪欧洲史学的“转变”进行评述。

材料 狄更斯《双城记》简介:德发日夫人年幼时,她的一家遭到地主厄弗里蒙底兄弟残酷迫害。她的姐姐被强占侮辱后去世,前去寻仇的兄弟也被杀害,致德发日夫人家破人亡。在法国大革命期间,她和她的丈夫对地主阶级采用十分残忍血腥的手段。只要是贵族出身的人,都一律不放过。即便代尔那(厄弗里蒙底的侄子)同情下层人民、自愿同自己家族割裂,他们也要将他送上断头台。与德发日夫妇的阶级仇恨相对比,马内特医生坚信“医生的工作就是治病救人,为奴的,自由的,富的穷的,好的坏的,无论高低贵贱都一视同仁”。马内特与厄弗里蒙底家族有不共戴天之仇,他却出人意料地同意了女儿露西和代尔那的婚事,表现出一种宽博大爱。1789年,法国大革命爆发,代尔那因身为贵族后裔而遭逮捕并判死刑,在千钧一发的时刻,一直爱恋露西的英国青年西得尼·卡登替他上了断头台。人民法庭的宣判词中这样写道:“捍卫中央集权的统一不可分割的共和国。共和国先于一切,人民是至高无上的。”

(1)从小说中选取一个情节,指出它反映了哪一启蒙思想家的什么思想,并对这一思想简要评价。

(2)小说情节是否可以作为研究法国大革命的史料,请说明理由。

狄更斯《双城记》简介:德发日夫人年幼时,她的一家遭到地主厄弗里蒙底兄弟残酷迫害。她的姐姐被强占侮辱后去世,前去寻仇的兄弟也被杀害,致德发日夫人家破人亡。在法国大革命期间,她和她的丈夫对地主阶级采用十分残忍血腥的手段。只要是贵族出身的人,都一律不放过。即便代尔那(厄弗里蒙底的侄子)同情下层人民、自愿同自己家族割裂的人,他们也要将他送上断头台。与德发日夫妇的阶级仇恨相对比,马内特医生坚信“医生的工作就是治病救人,为奴的,自由的,富的穷的,好的坏的,无论高低贵贱都一视同仁”。马内特与厄弗里蒙底家族有不共戴天之仇,他却出人意料地同意了女儿露西和代尔那的婚事,表现出一种宽博大爱。1789年,法国大革命爆发,代尔那因身为贵族后裔而遭逮捕并判死刑,在千钧一发的时刻,一直爱恋露西的英国青年西得尼卡登替他上了断头台。人民法庭的宣判词中这样写道:“捍卫中央集权的统一不可分割的共和国。共和国先于一切,人民是至高无上的。”

(1)小说表现出作者对法国大革命持有怎样的态度?

(2)从小说中选取一个情节,指出它反映了哪一启蒙思想家的思想,并对这一思想简要评价。

(3)小说情节是否可以作为研究法国大革命的史料,请说明理由。

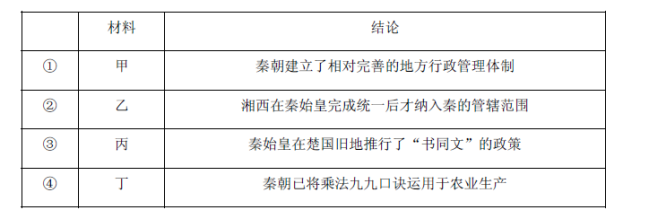

材料一 史料:黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想,他说:“天下之乱治,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

史论:黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

材料二 人生来平等,这是自然赋予每个人的权利……国家最高权力属于全体人民……社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利绝不是出于自然,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

(1)概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(2)卢梭是一场运动的重要代表人物,这场运动的核心是什么?

(3)试从社会转型角度来阐述明清之际的思想批判和欧洲启蒙运动分别产生的影响。

材料一 西方人权思想,萌芽于古希腊时代。……希腊思想家们从人性(自然)的角度审视城邦与个人之间的关系,认为只有享受城邦民主与自由的人才是真正意义上的人。

材料二 近代人权主要是针对基督教神权而提出来的。解决神性与人性的矛盾冲突,途径只有两条。要么索性撕开神性的虚伪,理直气壮地给人性,给人的感觉和享受以合法的地位;要么坚守神性的理想,追求内心的圣洁和灵魂的自由,借以提升人性。两条途径看似大相径庭,实则殊途同归。

材料三 这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的唯一可行的方法。由于具有自然属性的世界正在被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——【美】罗伯特E勒纳《西方文明史》

材料四 正像卢梭说的,他是“凭假设和条件的推理”来构成他的学说的。其实,所有启蒙思想家无不如此。但在争取人的权利和尊严的问题上,对广大人民来说,首先是在争取生存的问题上,这种学说和原则却具有一种完全新颖的、扣人心弦的含义,起到了使人们为之奋斗的作用。18世纪还不可能出现经济和社会关系的动态的观点。对社会、政治问题的思考,还只能停留在社会关系的静态的幻象上面。

——王养冲《18世纪法国的启蒙运动

(1)根据材料一分析古代希腊人权思想萌芽的基础及其人权思想的含义。

(2)据材料二分析说明两条“途径”的本质相同点。

(3)据材料三分析启蒙运动的起因。结合所学知识,归纳从文艺复兴到启蒙运动时期“理性”思想的变化。

(4)据材料四指出“静态的幻象”的启蒙学说有哪些局限性?根据所学说明启蒙运动的实质是什么。

(5)结合所学知识,试从政治、思想两方面说明启蒙运动的影响。从研究性学习中史料与结论的关系看,研究历史最重要的原则是什么?

材料— 泉州是历史文化名城,也是“世界宗教博物馆”,一千多年来各种宗教在此长期共存,和谐发展。泉州早在五千年前有闽越族在此聚居,艰苦的耕海牧洋生活,使其具有泛神信仰特征,只要是有用的、有利的神灵就加以信奉。魏晋时期汉人从中原地区迁居至此,与原有民族融合。伴随着海上丝绸之路的兴盛,大量阿拉伯人、波斯人等来此经商、定居,基督教、伊斯兰教、摩尼教等宗教相继传入泉州。信奉伊斯兰教的商人与汉族通婚.繁衍后代,成为回族的祖先。泉州社会逐步形成以汉族为主体的多民族构成的移民社会。宋元政府采取较为开放的姿态.授予不同宗教背景的蕃商相应官职,管理泉州的商贸活动,例如南宋长期掌管泉州市舶司的蒲寿庚就是穆斯林。

——摘编自马照南《泉州宗教文化相容共存之品格与现代价值》

材料二 宗教改革运动的兴起引发了欧洲各地的宗教纷争.新教派和天主教会之间的冲突激化,导致了长期的宗教战争,例如德国三十年战争。这场战争始于1618年,主要是由于信奉新教和天主教的德意志诸侯之间矛盾冲突,并将欧洲各个国家卷入战争。战争的可怕后果迫使各方开始寻求和平解决宗教争端的途径。1648年《威斯特伐利亚和约》规定各国统治者有权自由选择国家的宗教信仰,以一种相对平等和公正的方式结束了这场战争。各国的统治者开始意识到,宗教宽容可以促进社会的稳定和和谐。 一些开明君主和思想家进而主张国家与教会分离,不允许宗教干涉国家政治和世俗生活,宗教只是为促进个人道德修养和保持“良心”的手段。荷兰的人文主义学者伊拉斯谟强调个人的内心信仰和良知,主张人们应该通过理性和教育来解决宗教争端。而不是通过暴力和迫害。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一分析说明泉州地区各种宗教得以长期共存和谐发展的原因。(2)根据材料二和所学知识指出欧洲宗教战争爆发的背景,并分析宗教宽容原则的重要意义。

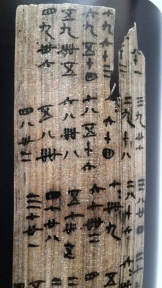

材料一 竹简木牍2002年,考古学家在我国湘西里耶古城遗址发掘出土了(甲)3万多枚秦简牍,主要是官署文书。文书格式由年月日、地名、职官、事件及办理时刻构成,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资登记及转运书等。(乙)简牍的时间是公元前222年至前210年。(丙)书写字体和楚国字体风格相距甚远。如图为我国发行的《里耶秦简》邮票。(丁)图中秦简内容为“乘法九九口诀”。

有的同学结合材料和所学,得出了如下的结论:

(1)请指出材料与结论对应准确的序号。如果要使其他序号的材料和结论准确对应,应该补充怎样的材料或者对结论进行怎样的修改?

材料二 史料对比

(2)材料中的两位思想家最主要的共同之处是什么?分别简析这两种思想的作用?

材料三 史料分析清末创刊的《北京醒世画报》记录了宣统元年间的北京民众生活。其中,一则报道述评:“汪姓少妇时常与他(她)男人讲平权自由,前两天该妇人晚上出去没回家。他(她)男人一问他,他(她)反炸啦,说现在时代平权自由,我不能受你压制,我爱怎么就怎么,你管不了。男人反驳她(她),这叫野蛮不要脸,那能算自由吗?”此外,诸如反对女子公开抛头露面、斥责主家虐使婢女、同情女子外出摆摊补贴家用等均有报道。

(3)结合时代背景,谈谈你对材料所述社会现象的认识?

材料一 汉武帝实施“独尊儒术”政策后,引发了对学校教育的高度重视,使西汉的学校教育系统趋于完善,自隋唐以后,国家教育制度是学校与科举并行。南宋书院发达同理学的盛行有密切关系。明清两代,学校轻而科举重,当时国家全部教育差不多为科举所垄新。

——程舜英《中国古代教育制度史料》

(1)根据材料一,概括中国古代学校教育的特点。

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(2)根据材料二,概括英国近代教育的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(3)根据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。结合所学知识,指出新时期国家复兴教育的举措。

材料一 史料:黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想,他说:“天下之乱治,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

史论:黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

材料二 “人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!”……“热爱生命是幸福之本,同情生命是道德之本,敬畏生命是信仰之本。”……“但是,人们的人生观已经改变,他们开始穿与以前不同的服装,不再把全部思想与精力集中于在天堂、等待幸福的永生,他们试图在今生、在地球上建立他们的天堂。”

材料三 人生来平等,这是自然赋予每个人的权利……国家最高权力属于全体人民……社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出于自然,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

请回答:

(1)概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(2)概括材料三中卢梭的主要思想并根据材料二、三和所学知识从多方面概括材料二、三所涉及的这两场运动的相同点。(至少三点)

(3)试从社会转型角度来阐述明清之际的思想批判和欧洲启蒙运动分别产生的影响。