材料一 德国思想家席勒在人类历史上第一次提出“美育”概念。在他看来,人是现代文明的牺牲品,法国大革命无法给人带来真正的自由,而机器化大生产、分工的细化,更导致了人性分裂与艺术堕落。他在吸收康德哲学思想的基础上,试图通过美与艺术来改造人的灵魂,实现人的内在心灵自由。在《美育书简》中,席勒明确地将体育、智育、德育与美育区别开来,提出审美活动是人的感性、理性和谐运动的结果,指出未来是“审美的王国”,人应变成审美的人,进而发展成为人格健全的人,也即是自由的人。

——据黄健云《席勒的美育思想及其价值》等

材料二 19世纪末20世纪初,众多思想家、教育家在借鉴西学的基础上大力倡导美育思想,以期实现“立人”“新民”与“强国”。如王国维痛斥中国人嗜“利”与“官”的卑劣,欲糅合中国传统美学与西方美学治疗“国民精神上之疾病”;蔡元培针对晚清“忠君尊孔”的钦定教育宗旨,指出“以美育代宗教”是社会发展和科学进步的必然,并积极创办艺术院校,扩展美育影响;梁启超、鲁迅也写下大量文章,希图借美育辟出一条改造国民的大路。尽管美育成为了民国教育方针,尽管无论在学理还是实践层面美育界均做出了很大努力,但由于国家一直处于风雨飘摇、民不聊生的境地,美育终究不可能完成这份历史重任。

——据谭好哲、刘彦顺《美育的意义——中国现代美育思想发展史论》等

材料三 1950年,毛泽东在全国戏曲工作会议上提出“百花齐放、推陈出新”的方针,主张各种戏曲应该去其糟粕,取其精华。1953年,中国历史问题研究委员会就历史研究工作方针向毛泽东请示,毛泽东提出要“百家争鸣”。1956年2月,赫鲁晓夫在苏共二十大上对斯大林晚期专制主义的揭露,对毛泽东的触动很大。这使他意识到,人民内部矛盾处理不好,就会出现政治危机。1956年4月,毛泽东第一次明确提出“双百”方针。

——韩永进《新的文化发展观》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括席勒美育思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初中国美育思想产生的社会背景及其影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出“百花齐放、百家争鸣”方针适用对象的变化,并分析这一变化产生的时代背景?

| 年份 | 1960 | 1963 | |

| 中等专业学校、中等师范学 校、农业中学和技工学校等 | 学校数量 | 31 001所 | 5 878所 |

| 在校生人数 | 503.5万人 | 83.78万人 | |

| 教职工人数 | 51.38万人 | 18.19万人 | |

| 普通中学 | 学校数量 | 21 805所 | 19 599所 |

| A.反映了中等教育的主导地位 | B.服务于教育工作重心的转移 |

| C.适应了国民经济调整的需要 | D.推动了九年义务教育的实施 |

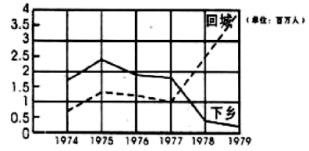

1974-1979年知识青年下乡和回城的情况

| A.改革开放 | B.恢复高考 | C.出国留学 | D.剩余劳动力转移 |

| A.法律制度的建设臻于完善 | B.高等教育顺应时代发展需求 |

| C.科教兴国战略已深入人心 | D.法学成为教育中最热门学科 |

| A.反映了消费市场快速成长的需求 | B.体现传统道德回归及文学政治性的削弱 |

| C.得益于新兴媒体技术手段的运用 | D.是文学创作作为自我和社会更新的体现 |

| A.国家发展工业的迫切要求 |

| B.教育体制照搬苏联模式 |

| C.全面建设社会主义的需要 |

| D.意识形态色彩日益淡化 |

材料一 汉武帝实施“独尊儒术”政策后,引发了对学校教育的高度重视,使西汉的学校教育系统趋于完善,自隋唐以后,国家教育制度是学校与科举并行。南宋书院发达同理学的盛行有密切关系。明清两代,学校轻而科举重,当时国家全部教育差不多为科举所垄新。

——程舜英《中国古代教育制度史料》

(1)根据材料一,概括中国古代学校教育的特点。

材料二 中世纪时英国的教育深深烙上宗教的印记,天主教会控制着几乎一切有组织的教育。16世纪人们相信通过教育可以直接阅读《圣经》从而得救,教育日益走向民众。19世纪英国生产技术的进步客观上要求劳动者必须接受必要的教育。

——摘编自谢天冰《试论英国教育体制的近代化》

(2)根据材料二,概括英国近代教育的变化。结合所学知识分析变化的原因。

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

(3)根据材料三,归纳中国深化教育改革的目的。结合所学知识,指出新时期国家复兴教育的举措。

| 类别时段 | 综合 | 理工农药 | 师范 | 其它 |

| 调整前 | 51 | 78 | 30 | 51 |

| 调整后 | 21 | 108 | 37 | 49 |

这一变化反映的高等院校调整的任务是

| A.将近代科学各个门类引进高等院校 |

| B.满足以工业化为主的经济建设需要 |

| C.提高广大工农群众的科学文化水平 |

| D.建成学科专业齐全的高等学校体系 |

| 时间 | 1977年 | 1979年 | 1984年 | 1988年 | 2008年 | 2011年 |

| 录取率% | 4.8 | 6.1 | 28.7 | 24.6 | 57 | 72.3 |

| A.短时期实现全民普及 |

| B.录取率与经济发展相悖 |

| C.录取率持续大幅增加 |

| D.由精英化发展为大众化 |

| A.“三个面向”方针的出台 |

| B.“双百方针”的提出 |

| C.“科教兴国”战略的实行 |

| D.《义务教育法》的颁行 |