材料一 哲学家大胆的将逻辑运用于人情世故。这些哲学家被称为“诡辩派”,以教育年轻人参与公共生活为己任。在像雅典这样的民主城邦里,他们教授学生公共演讲辩论之术。诡辩派人士认为,真理无关紧要,因为词语就是说服别人的工具而已。政治家口中的真理、正义和其他道德标准不过就是为了达到一己目的,取悦老百姓的工具。

——摘编自【美】威廉·H·麦克尼尔《文明启示录》

材料二 巴尔扎克,我认为他是比过去、现在和未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师,他在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国“社会”,特别是巴黎“上流社会”的卓越的现实主义历史,他用编年史的方式几乎逐年地把上升的资产阶级在1816—1848年这一时期对中贵族社会日甚一日的冲击描写出来,这一贵族社会是在1815年以后又重整旗鼓的,并尽力重新恢复旧日法国生活方式的标准。

——恩格斯《致玛·哈克奈斯》

材料三 人们常说“艺术大众化”,但再也没有像“摇滚乐”那么真正大众化的艺术了。摇与滚的音乐20世纪50年代初诞生于美国,迅速传遍欧美,渐渐风靡全球,博得全世界年轻人的欢心……50年代,电子计算机问世,有力地推动了电子音乐的发展。作曲家和演奏家开始借助电子音响设备创作与演奏音乐……在西方流行过的各种音乐仍然存在,还不断出现种种新型的音乐。

——庄锡昌主编《西方文化史》

(1)根据材料一,写出“诡辩派”的代表人物。结合所学,概述其兴起的历史背景。

(2)结合所学,指出材料二中使贵族社会“重整旗鼓”的历史事件。19世纪中期,欧洲的资本主义社会矛盾日益尖锐,请从经济角度分析其原因。

(3)阅读材料三,结合所学,概括二战后音乐发展的特点。综合材料一二三,概括文化发展的规律。

材料一 1954年爱伦堡发表了小说《解冻》第一部。作者笔下的主人公茹拉甫辽夫是苏联某工厂的厂长,他思想保守,没有人情味。为追求生产指标,他将工人盖宿舍的钱用来造车间,却最终因工棚倒塌造成死亡事故而被撒职。该作品一改斯大林时代粉饰歌颂的文学风格,将苏联社会生活的阴暗面展现在人们面前,并以“冰河”解冻为结尾影射个人崇拜的冬日已去,思想解放的春天已经到来。小说发表后引起了轰动,催生了一大批类似的作品,形成了蔚为壮观的“解冻文学”潮……1964年赫鲁晓夫下台后,“解冻文学”走向低潮。

——摘编自李华《赫鲁晓夫与苏联“解冻文学”潮流》等

材料二 1978年初卢新华发表了短篇小说《伤痕》。故事描写了一位年轻的红卫兵王晓华在极左思想影响下,坚决同自己的“叛徒”母亲断绝关系。九年后,当母亲的冤案平反,觉醒的王晓华去看望母亲,母亲却在几个小时前离开了人世。小说从侧面揭示了文革十年活劫在人们心灵刻下的难以弥合的伤痕,因此一发表就引起了共鸣。后来人们把70年代来80年代初要求清除文革恶果,并进一步探讨其历史根源的文学称为“伤痕文学”。此后,中国文坛出现了前所未有的繁荣局面。

——摘编自杨民《“解冻文学”与“伤痕文学”前后的中苏文艺政策》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括20世纪50—60年代苏联“解冻文学”潮流出现的背景。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,指出苏联“解冻文学”与中国“伤痕文学”的相同之处,并说明不同之处及其形成原因。

| A.《人间喜剧》 | B.《巴黎圣母院》 | C.《老人与海》 | D.《等待戈多》 |

| A.忠实子对内心感受的描绘 | B.狂热地追求理想世界 |

| C.热衷于描摹光和色的变化 | D.追求画面的严整和谐 |

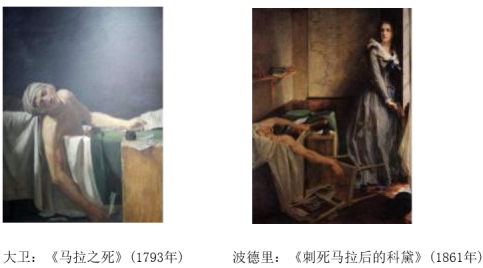

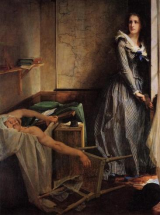

| A.展现了绘画技法的创新 | B.折射对理性狂热的反思 |

| C.还原了历史事物的真相 | D.昭示了法国政治的倒退 |

| A.继承了理性主义的传统 | B.是对社会现实的客观描绘 |

| C.凸显了印象主义的风格 | D.是对情感世界的深刻发掘 |

大卫:《马拉之死》(1793年) 波德里:《刺死马拉后的科黛》(1861年)

| A.展现了绘画技法的创新 | B.折射对理性狂热的反思 |

| C.还原了历史事物的真相 | D.昭示了法国政治的倒退 |

| A.人们对“理性王国”失望 | B.工业革命发展社会矛盾尖锐 |

| C.资本主义世界的经济危机 | D.两次世界大战的巨大伤害 |

| A.凸显了对于真理的执著追求 | B.揭露了资本原始积累的罪恶行径 |

| C.回归了浪漫主义的文学传统 | D.体现了后现代主义的反理性特征 |

| A.深入剖析社会生活的本质 | B.对现代科技发展表示担忧 |

| C.表现资本主义的精神危机 | D.善于塑造鲜明的人物形象 |