材料 文化在人类的世代繁衍中与时间同行,形成文化传统。它包括前辈所创造并遗留下来的器物形态的文化成果,也包括沿袭下来的各种规范和观念形态的文化遗产,如社会的道德规范、政治制度、法律制度、婚姻制度、语言、宗教、风俗习惯、思维方式、价值观念等等。但是,后代人对前代人文化传统的承传,并不是一成不变的,每一代人在继承前代人的文化遗产的同时,必然要进一步对其进行优化,不断扩大已有的物质成果,改造现行的各种典章制度、行为规范、更新思想观念,形成新的文化传统。因而,文化在时间中表现出保守的因素和变革的因素,是保守与变革的统一,在连续中发展。其发展趋势是向上的,表现出文化的进步性。

——摘编自曹德明《文化的共通性和差异性》

结合所学知识,评析材料中的观点(任意一个观点或整体观点),得出结论。(要求:结论不能重复材料观点,论证充分,史实准确,表述清晰)

材料 中国两千多年的历史中存在两个最独特最鲜明的现象:一个现象是社会结构的停滞性。自秦汉大一统帝国建立一直到清朝,社会组织方式一直保持着基本相同的形态。另一个重大现象是社会的周期性大动荡,每隔两三百年,中国社会都要发生一次社会结构毁灭性的崩溃,然后又奇迹般地重建。我们提出的中国社会超稳定系统假说,正是通过分析中国传统社会结购,揭示周期性大动乱和封建社会长期延续的内在联系。这种超稳定系统特有的组织方式,使得每个王朝鼎盛时期,都呈现出高度繁荣,但是也造成了它在演化中的动态停滞。

——摘编自《开放中的变迁:再论中国社会超稳定结构》

结合所学习的中国古代史的相关史实,对材料观点(一个或者整体)进行评析。(要求:自拟论题、观点明确、表述成文、论证充分、史实准确、表述清晰)

材料 几千年来,中国文化长期延续发展,虽曾经走过曲折的道路,而仍能自我更新,继续前进。这发展更新的思想基础,就是中国文化的基本精神。我认为,中国几千年来文化传统的基本精神其主要内涵有四项基本观念,天人合一、以人为本、刚健自强、以和为贵。这些都是中国古代哲学中的精湛思想,亦即中国文化基本精神之所在。中国文化具有优秀传统,同时也具有陈陋传统,简单说来,中国文化的缺陷主要表现于四点:一是等级观念;二是浑沦思维;三是近效取向;四是家族本位。

——摘编自张岱年《中国文化的基本精神》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

材料 民国学者对中国近代史起点的认识,有两种代表性的观点:"明清之际"开端与"鸦片战争"开端。

其一,"近代"始子明清之际。郑鹤声认为:"新航路发现以来,世界交通,为之大变,人类生活与国际关系,较之中古时代,显有不同之处,是即中古史与近世史之所由分界也。近世史之演变,有"继往开来'之趋势,其一切表现,皆在根据往古事迹而发扬光大之。且推陈出新,由此而孕有未来之局势。故近世史之范畴,尖包括三四百年之历史,无论中西,大都皆然。"其二,"近代"始于1840年鸦片战争。对鸦片战争为近代开端做出系统理论阐释的是李鼎声。李氏在《中国近代史》中表示:"我们之所以不以明末清初为近代史的开头而是近代发端于鸦片战争,理由是很简单的,明末清初不过是两个朝代的交替期,不能代表一个历史的大转变期。从鸦片战争后,中国才日益走上殖民地道路,在革命经济上,在阶级阵营上,以及文化思想上都表现了巨大的转变。"

20世纪30年代出版的20余种中国近代史著作大多以鸦片战争为开端。至1940年国民政府教育部将"中国近世史"列为历史系必修科目。鸦片战争开端说逐渐成为学界主流观点。

——摘编自赵庆云《何为"近代"——中国近代史时限问题讨论述评

根据材料并结合所学知识,对民国时期"中国近代史开端的争论"进行评述。(要求:表述成文、持论有据、论证充分、逻辑清昕)

材料一

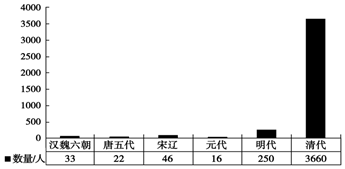

——摘编自胡文凯《历代妇女著作考》

材料二 明清“才女”们热衷于为自己构建“名士”“侠士”“居士”等传统的“男性化”身份标签,并倾向于在创作实践中进行男性化的艺术表达。

| 名士 | 晚明黄媛介学习杜甫的诗作颇具其神韵,被赞誉为“清隽高洁,绝去闺阁畦径”,其书法仿效黄庭坚,画作模仿元代倪瓒、明代董其昌的笔法风格,也广受称赞。 |

| 侠士 侠客 | 杨太白“喜任侠,有丈夫气,慷慨激烈绝不类粉黛女子”。明清之际才女顾媚在其丈夫出仕新主后劝诫其忠君守节、以死殉国,继而结交志士,慷慨解囊,从未停止资助抗清的义举。 |

| 居士 | 曹衣道人王微曾布袍竹杖,游历江楚,登大别山,眺黄鹤楼,登天柱峰,用大半生的时光饱览山河盛景,交游四方名士。晚明才女昙阳子谈禅好道能书,在当时名噪一时,众多文人名士如王世贞、王世懋等纷纷拜其门下。 |

——摘编自曹佳丽《浅论明清才女的性别面具》

根据材料并结合所学知识,对明清时期“才女”现象进行评述。

材料 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷。地主阶级知识分子黄宗羲、顾炎武提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。资产阶级思想家孟德斯鸠、卢梭们则拿出了三权分立、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。这表明,中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

请指出材料中“中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴”这一观点的内涵,并结合所学知识进行评述。