| A.改变了儒学发展的方向 | B.吸取了明朝灭亡的教训 |

| C.得到了统治阶级的认可 | D.动摇了理学的正统地位 |

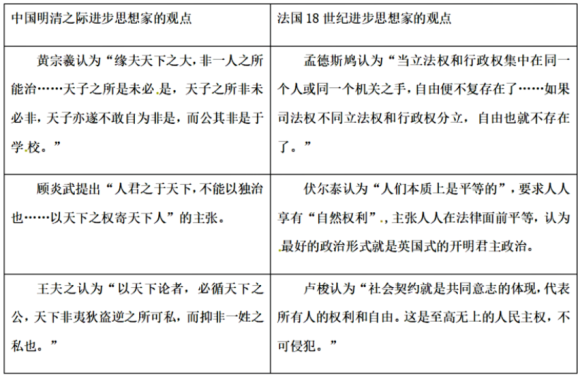

材料一:中西启蒙思想

材料二:宋代时,一个以拥有土地为特征的地主阶级——特别是中小地主阶层发展壮大起来,这些人经济地位高,物质生活优裕,对文化的要求高。由于土地制度的变化,宋元时期的文化结构发生了较大变化,整个社会的文化素质提高了。宋元商业的发展,推动了城市经济的发展。从《东京梦华录》中可以看到这时期城市繁荣的梗概。它使宋元社会的许多方面增加了新因素。

材料三:李约瑟从上世纪40年代起就曾在多种场合说过,他写《中国科学技术史》的目的之一,就是要探讨一个重要的问题,即中国在15世纪前的科学发明和发现远远超过同时代的欧洲,然而,欧洲在16世纪以后诞生出了已被证明是形成近代世界秩序的基本因素之一的近现代科学,中国文明却没有能够在亚洲产生出与此相似的科学。

——摘编自张岂之《中国历史五十讲》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识分析,中国和法国进步思想家的主张有何共性?

(2)依据材料二分析宋元文化繁荣的原因。

(3)结合所学的知识,请为李约瑟博士全方位分析中国在15世纪以后近代科技落后的原因。

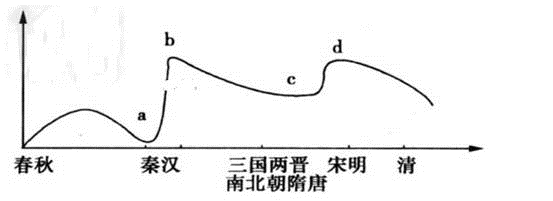

材料一:儒家思想在古代中国发展示意图

材料二:公元前5世纪前后,在中国、古希腊都曾有过思想文化的繁荣,当时的思想家们流传下了许多著名的观点或名言:

| 国 别 | 人 物 | 观点或名言 |

| 古代希腊 | 普罗泰格拉 | 人是万物的尺度 |

| 苏格拉底 | 认识你自己 | |

| 古代中国 | 孔子 | “己所不欲,勿施于人”“克己复礼” |

| 孟子 | 民为贵,社稷次之,君为轻 |

材料三:启蒙思想是个长期的国际性的发展过程,18世纪末在欧洲产生了重大影响……使人民以新的观念看待国家、政权机构、宗教生活。

——《大国崛起》

(1)据材料一结合所学知识简述儒家思想的发展历程和其地位的变化。(春秋战国-明清时期)

(2)结合所学知识,分析图中a点至b点变化的原因。

(3)根据材料二,概括古希腊和古代中国思想家的核心主张。古代东西方思想家对人的属性的关注点有什么不同?

(4)结合所学知识,说明材料三启蒙思想使人民产生了哪些“新的观念”来看待国家、政权机构的?

| A.都崇尚贤人治国的开明君主统治模式 |

| B.都体现了新兴资产阶级的政治利益诉求 |

| C.都体现了新的社会阶层的诉求和对传统思想的批判 |

| D.都促进了思想解放,推动近代自然科学的产生与发展 |

材料一 春秋、战国的“礼坏乐崩”是“百家争鸣”的前奏……中国知识阶层刚刚出现在历史舞台上的时候,孔子就努力给他贯注一种理想主义的精神,要求它的每一个分子——士,都能超越他自己个体和群体的利害得失,发展出对整个社会的深厚关怀。

——余英时《士与中国文化》

材料二 中唐以后至北宋前期,伴随着旧士族消亡过程的是新型士人阶层的成长。科举培育出一种意义深远的“文人文化”,胸怀“天下”的士大夫们以“天道”“公议”旗帜为凝聚群体的号召,成为制约君主重要力量,参与治理国家政事。这一群体的认识及行为,通常倾向于维护中央集权,而其力量的崛起,客观上又构成了对君主专制的制约因素。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料三 明初,忠君爱国,乐于为君王服务、奉献成了士人的普遍心态。到明中期,即使朝政混乱,大多数官僚仍在凭借责任感与良心为国服务,直言敢谏、廉洁奉公是士人阶层的突出爱国心态……到晚明时期一股新异的思想解放之风开始在士人群体中弥漫,这股新异的思想在理性精神上唤起了人们的觉醒,人的主体意识和人的社会价值得到彰显。

——梁琨《论晚明士人心态变化》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括孔子理想中的“士”应具备的品德,为此,他提出什么主张?

(2)据材料二,概括中唐以后至北宋前期“新型士人阶层”出现的原因及其历史影响。

(3)据材料三并结合所学,简析晚明时期“新异的思想解放之风”折射出怎样的时代特征。综合上述材料,从家国情怀角度,指出中国古代士人阶层的共性。

| A.儒学地位发生动摇 | B.儒学逐渐世俗化 |

| C.新的经济形式出现 | D.君主专制达顶峰 |

社会转型时期,思想界往往会异常活跃、变化剧烈,对历史发展会产生巨大影响。重大的社会变革、历史的进步,往往需要以思想解放为前提。14-18世纪的世界正处在急剧的变革之中,东西方几乎同时产生了反映此种变革的启蒙思想。在西方,伏尔泰、孟德斯鸠以及卢梭是他们的代表;我国的主要代表人物是黄宗羲、顾炎武以及王夫之。欧洲的启蒙运动成为伟大的思想解放运动,促使人类历史向近代化迈进;而明清之际中国的启蒙思想只存留在思想家的著作之中,并没有推动中国社会的进一步变革。

试结合中外史实说说哪些因素促成了思想解放运动的到来。(要求:观点明确,史论结合)

材料一 臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒

材料二 北宋开始,门第已不存在,和尚寺也衰落了,搜罗不到人才。禅宗的新宗教,不啻叫人回头,由真返俗,而进士轻薄,终于担当不了天下大事。在这情形下,须待北宋知识分子再来打开新风气,寻觅新生命。书院讲学,由此酝酿。他们要把和尚寺里的宗教精神,正式转移到现实社会。要把清净寂灭究竟涅槃的最高出世观念,正式转变成修身、齐家、治国、平天下的中国传统人文中心的旧理想。

——钱穆《国史新论》

材料三 仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。

——李贽

材料四 下图是清朝皇帝乾隆之女立的纪念牌坊——于氏坊。传乾隆女儿脸上有黑痣,算命先生说:“公主一生有灾,须嫁有福之人才可免去灾祸。”朝中议论,只有圣人后代最妥,由于满汉不准通婚,乾隆让女儿认协办大学士兼户部尚书于敏中为义父,改姓于后下嫁孔家。此坊为纪念于氏而立。

请回答:

(1)依据上述四则材料,归纳儒家思想在中国古代变化发展的过程。

(2)根据材料二,指出理学家的理想。结合所学知识,说明他们为打开“新风气”借鉴的理论。

(3)材料三、材料四反映是对儒学的怎样态度?

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一明末清初王朝易代之时,国人的思想观念有一次较大的变化。这次变化表面上看似乎是满族政权取代汉族政权引起的,但事实上并非如此简单。当时个性解放的呼声非常强烈,出现了一批要求冲破“天理”教条束缚,尊重人性情欲的思想家。在明代政治极端专制的环境下,民主意识也在萌生,进而对专制制度提出了批评。明末清初,南方部分地区的手工业、商业的发展已不是为了满足自给的生活需要了,工商观念发生变化,社会风气由此发生了改变。

材料二清末,中国人的思想观念再次发生重大改变。鸦片战争中英国人的炮火惊醒了固步自封的中国,动摇了中华帝国老大的观念。魏源等先进知识分子提出“师夷长技以制夷”的号召。甲午战争以后,人民对传统的君主专制逐渐怀疑,开始接受民主、宪政等理念。同时,温文尔雅的传统礼仪也被质疑,达尔文“物竞天择、适者生存”的进化论观念则逐渐风靡神州大地。

——均摘编自张传玺《中华文明史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括两次思想观念变动的主要特点及意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出两次思想变动的相同点及启示。

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 桀纣之失天下,失其民也;失其民,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下也。

——《孟子·离娄上》

材料二 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以遣告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱,人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料三 厚敛于民以养禽兽,而使民饥以死,则无异于驱兽以食人矣……盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。

——朱熹《四书章句集注》

材料四 ……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)材料一认为天下得失的关键因素是什么?为此,孟子提出了怎样的政治主张?

(2)材料二揭示了董仲舒的什么主张和目的?这一时期儒学地位发生了什么变化?

(3)材料三中朱熹认为爱民的关键是什么?南宋以后儒学的地位又有何变化?

(4)据材料四,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。为此他提出了什么主张?据所学知识,指出明末清初以黄宗羲为代表的进步思想家对儒学发展的影响。