| A.人们追求个性解放和自由平等 | B.自然科学已摆脱教会束缚 |

| C.现实主义成为时代的主流 | D.医学进步丰富了人文主义 |

材料一 我不想变成上帝,或者居住在永恒之中……属于人的那种光荣对我来说就够了。这是我所祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。

——彼特拉克

材料二 灵魂得救只需要靠个人虔诚的信仰,根本不需要教会的繁琐仪式。上帝的恩典是上帝给人的礼物,只有上帝才能赦免罪人。信徒得救不靠行为,全凭信仰。

——《路德全集》

材料三 (启蒙运动)在宗教方面,主要的口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——“社会契约”。……“行政权的受托人不是人民,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”……这些口号破坏了传统的制度和习俗。

——(美)斯塔夫里阿诺斯

(1)据史料一分析,彼特拉克提出了什么思想?其原因是什么?

(2)在史料二中,马丁·路德提出了怎样的宗教改革主张?

(3)根据史料三,概括启蒙运动的主要思想主张及其影响。

| A.商品经济的发展 | B.社会思潮的变化 |

| C.社会上层的倡导 | D.传统文化的影响 |

材料一:据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

年 代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其他国家 | ||

件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元l-400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元40l-1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元100l-1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元150l-1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二:英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

材料三:《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

| 类别 | 数学 | 天文历法气象 | 地学 | 化学 | 农学 | 机械 | 水利 | 轻工 | 兵器 |

| 项数 | 22 | 25 | 25 | 9 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 |

材料四:中国古代天文学家主要成就:《尚书》中的日食记录;《竹书纪年》记载的流星雨;《淮南子》中记载的太阳黑子;《春秋》中的哈雷彗星记录;《汉书》中的新星记录;僧一行对子午线的测量。

材料五: 欲致吾之知,在极物而穷理也。如今为此学而不穷天理、明人伦、讲圣言、通世故,乃兀然存心于一草木,器用之间、此是何学问?

——(宋)朱熹

请回答:

(1)根据材料一、二,说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

(2)根据材料三,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?

(3)根据材料四并结合所学知识,分析中国古代天文学研究与西欧文艺复兴时期天文学革命相比有何差异?并根据材料五,分析中国古代科技发展迟缓的原因之一。

材料一 希腊神话用神的形象体现人的智慧和力量,体现出古典人本主义。……人类对于自然相对独立,对于自身社会具有一定的自主权……人不是社会与国家的消极附属品,而是宇宙中万物的尺度。

——杨师群《中西方上古宇宙观及相关文化之比较》

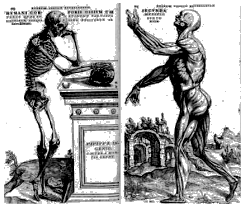

材料二

材料三 文艺复兴中人们重视人的价值、重视现世的生活以及反对“权威”的精神,都在当时人中间唤起了对于天主教会及其神学的怀疑及反感。……文艺复兴运动培养了大批人才。这些人中有的被称为基督教人文主义者、人文主义泰斗,有的被誉为宗教改革的先驱,他们在各自不同的领域对宗教改革运动的发生和发展起了巨大的作用。

——林涛《浅议文艺复兴对宗教改革的影响》

材料四 (启蒙运动)在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语﹣ “社会契约”,……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)材料一反映了古希腊哪一学派的主张?分析其产生的社会根源。

(2)据材料二,指出拉斐尔的圣母像与中世纪相比,在立意上有何变化?列举两例文艺复兴在文学领域取得的成就。

(3)据材料三并结合所学知识,分析“天主教会及其神学”遭到“怀疑及反感”的原因。

(4)据材料四,概括启蒙运动的思想主张。与材料三相比,人文主义有何新的发展?

材料一 文艺复兴关心的是今世而不是来世,它关注的是非宗教的古典文化而不是基督教神学。大多数文艺复兴时期的艺术和文学关注的中心都是人,人们不需要专心于超自然的力量,相反,生活的目的是为了发展自身所固有的潜能。同样,文艺复兴时期新创办的寄宿学校培养的不是牧师,而是商人的儿子。全部课程强调古典文学的学习和体育锻炼,其目的是教育学生健康、快乐地生活,做一个合格的市民。一般认为,人文主义是欧洲文艺复兴时期的主要思潮和指导思想,是早期资产阶级在反封建、反教会斗争中形成的思想体系。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 在中国人看来,人生在世并非为了死后的来生,对于基督教所谓此生为来世的观点,他们大惑不解。他们进而认为:佛教所谓升入涅槃境界,过于玄虚;为了获得成功的欢乐而奋斗,纯属虚荣;为了进步而去进步,则是毫无意义。中国人明确认为:人生的真谛在于享受淳朴的生活,尤其是家庭生活的欢乐和社会诸关系的和睦,儿童入学伊始,第一首诗便是:云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。在中国人看来,这不仅代表片刻的诗意般的快乐心境,并且是追求人生幸福的目标。……把精力集中在世俗的幸福,这一特性是我们缺之宗教的原因,也是它的结果。

——摘编自《林语堂:中国的人文主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明文艺复兴对人文主义思想形成的促进作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西方人文精神内涵的不同之处,并分别说明其成因。

材料一 为改变西汉前期的主流价值观,树立忠孝风尚,汉武帝把以前的举孝廉制度化。《汉书·武帝纪》记载:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”汉武帝又大力提倡儒学,把五经教育官方化,在中央设五经博士,为博士官置弟子五十人,复其身;地方上,汉武帝也推广文翁的做法,各郡国都设立学官,教授儒学,宣扬忠孝之道。

——摘编自陈辉《秦汉社会主流价值观的转变及其借鉴意义》

材料二 在西方学者看来,文艺复兴时存在着这样的价值取向:“富裕的商人和银行家从中世纪时代对灵魂全神贯注的得救,转向渴望用他们获取的金钱去谋取城市积极的生活和享受现世的快乐,……因为在他们看来,接受生活的挑战比天国的许诺更激动人心。”当时诸如布鲁日、阿尔伯蒂和马基雅维里等人文主义者,都相继从不同角度论证和阐述财富不仅仅能给人以生活的幸福,更重要的是确立社会的尊严地位。同时,人文主义者强调:人生的目的是现世的享受而不是死后的永生。

——摘编自梁民愫、吴佳娜等《近代西欧转型时期的人文主义价值观》

材料三 1894年甲午中日战争以后,面临着迫在眉睫的民族危亡,价值观念的变革呈现出一个高峰。知识精英看待“天人之辩”时,不再把“天”(自然)理解成超人的主宰(上帝、神),在他们面前的是一幅机械论的宇宙图式,“质力相推”的世界,在自身固有的“动力”作用下的不同展开。这意味着“力量”上升为宇宙的本质。梁启超说道:“若何而自勉为优者适者,以求免予劣败淘汰之数,此则纯在力之范围,于命丝毫无与者也。……故明夫天演之公理者,必不肯弃自力不用而惟命是从也”

——摘自高瑞泉《近代价值观变革与晚清知识分子》

(1)据材料一,概括指出汉武帝宣扬的主流价值观及其主要途径,并结合所学知识,分析其主要作用。

(2)根据材料二,概括指出文艺复兴时期人文主义价值观的主要内容。结合所学知识,简要说明人文主义价值观与同一时期西欧社会经济发展的关系

(3)根据材料三,分析指出甲午战后知识分子价值观变革的主要原因,分析材料三中提倡的新价值观对近代社会思想的发展带来了怎样的影响。

(4)综上,围绕“价值观变化与社会变迁”拟定一个观点,结合材料并联系现实谈谈你的认识。(要求:观点明确;史论结合;逻辑清楚。 )

材料一 17世纪末叶以后,一批开明的思想家开始对圣经和天主教神甫的著作表示怀疑,甚至对希腊罗马古典文明的优越性也提出异议。在这个新旧思想交替的时期,恰好传来了中国文化的信息,使一些学者加强了摆脱传统观念的信心和依据。……孟德斯鸠承认中国的专制君主比较有节制,承认传教士和伏尔泰交口称赞的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举考试、设置谏官具有限制暴政的作用。伏尔泰对中国政治几乎完全持推崇态度。他提倡以农为本,宣称只有农业能够增加财富、贬低货币和商业资本的作用,盛赞中国君主以农为本重视农业的政策与措施,建议法王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

材料二 大约从18世纪中后期开始,……德国著名历史学家兰克(1795-1886)认为中国人是永远静止的人民,因而他对英国以强权打开中国抱着一种欣赏与喝彩的态度。

其他德国文化人也几乎都小觑中国,蔑视儒学,“孔夫子”在德文中竟然常被人们有意与“糊涂虫”谐音混用。英国散文家汤姆斯·德·昆西(1785-1859)在他的作品《一个服鸦片的英国人的自述》中则带着更加厌恶的口吻描述中国。他说:“我经常想,如果被迫离开英国而住到中国去,生活在中国的社会和景物里,我一定会发疯。”

——材料一、二均摘编自张海林《近代中外文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出17世纪欧洲学者对中国文化的基本观点,并说明其形成的历史背景。

(2)根据材料一、二,结合所学知识指出从18世纪中后期开始欧洲人对中国的态度所发生的变化,并分析变化的原因。