19世纪中西文化交流简表

| 阶段 | 时间 | 中西文化交流简况 |

| 第一阶段 | 1800~1839年 | 继马戛尔尼访华后,1807年英国派马礼逊来华传教,此时嘉庆帝厉行闭关政策,严禁传教活动,禁止外国人学习中文。马礼逊好不容易聘请的中文老师,身上经常带着毒药,一旦被官府发现以便随时自尽。他还注意到,中国人拥有某种根深蒂固的优越感,称外国人是“番鬼”。在官府的迫害下,他不得不离开广州,到澳门和马六甲一带进行传教和学术活动。 |

| 第二阶段 | 1840~1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。 |

| 第三阶段 | 1860~1895年 | 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接收。 |

| 第四阶段 | 1895~1900年 | 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种,到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。 |

——据葛兆光《中国思想史》等整理

(1)根据材料,概括19世纪国人学习西方文化的变化趋势。并结合所学知识,分析国人对西学认识变化的外部原因。

(2)根据上述表格,编写20世纪第一个阶段的中西文化交流简况(注明起讫时间)。

(3)结合所学知识,你如何看待近代中西文化的交流与碰撞?(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

2 . “理性与民主”

经典之作具有永恒的艺术魅力和深刻的思想内涵。

(1)依据提示,完成表格。(填字母)

D严复E陈独秀F魏源

H“物竞天择适者生存”I“民主科学”G“师夷长技以制夷”

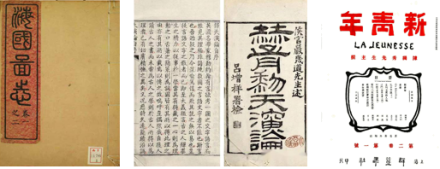

| 书籍刊物 | 著者(译者编者) | 核心观点 |

| A | ||

| B | ||

| C |

(2)特定背景下的书刊,其思想内涵往往与时代紧密相联。请谈谈上述三份书刊所表现出

的此种特征。

(3)有观点认为,近代中国向西方学习经历了一个由器物到制度再到思想的历程。你是否同意这种说法?请说明理由。

材料一 凡以教化不立而万民不正也。夫万民之从利也,如水之走下,不以教化堤防之,不能止也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务;立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书•董仲舒传》

(1) 据材料一,概括董仲舒推崇教化的主要措施及目的。

材料二 新文化运动既然志在“以文化解决政治问题”,本身就是一种政治,而新文化派在文化和政治之间频繁穿梭时也从未感到有一道界线。对他们来说,文化与政治是一体的。陈独秀1917年写道:“我们要诚心巩固共和国体,非将这班反对共和的伦理道德等等旧思想,完全洗刷得干干净净不可。”他显然将新文化运动看作他所理解的“共和政治”工程的文化方面。另一方面,五四运动也决非一个纯粹的政治运动,它也有自己的文化诉求,只是它的文化诉求对立于新文化运动的文化诉求。

——摘自《中华读书报》

(2) 根据材料二指出新文化运动的性质,并从思想文化角度指出新文化运动与五四运动的关系。

材料三 当代学者罗燕明系统论述了《共产党宣言》与中国的三次结合。他指出第一次结合发生在建党前后,表现为《宣言》的价值观与救亡图存运动的结合。第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,表现为《宣言》的阶级斗争理论与中国革命实际的结合……实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。第三次结合发生在社会主义建设时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,这次结合完成了历史主题的转换……实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

——李军林《(共产党宣言)在中国:十年研究述评》

(3) 根据材料三,结合所学知识,完成下列表格。

| 《共产党宣言》与中国的结合 | 理论成果 | 实践成果 |

| 第一次 | ||

| 第二次 | ||

| 第三次 |

材料一

1850—1904年中国译著概况简表

时期 | 译著类别 | 译著来源 | 总计 | |||||

| 应用 科学 | 自然 科学 | 历史 地理 | 社会 科学 | 哲学 艺术 | 英美 | 日本 | ||

| 1850—1899 | 40% | 30% | 10% | 8% | 3.5% | 85% | 15% | 567种 |

| 1902—1904 | 10.5% | 21% | 24% | 25.5% | 11.3% | 16.8% | 62.2% | 573种 |

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一,概括1850—1904年中国译著的主要变化。并结合所学知识,简述你对这一变化的认识。

材料二

善观水者,必观其澜。明末清初以来,中国社会发生深刻变化。一些有识之士,勇立潮头,审时度势,引领时代。下列代表人物的言论所体现的思想作为时代精神,推动了中国社会的进步。

| 代表人物 | 生活年代 | 言论 |

| 顾炎武 | 1613—1682 | 文之不可绝于天地间者,曰:明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也,若此者,有益于天下,有益于将来。 ——《日知录》 |

| 魏源 | 1794—1857 | 广东互市二百年,始则奇技淫巧受之,继则邪教毒烟受之,独于行军利器则不一师其长技,是但肯受害不肯受益也。 ——《海国图志》 |

| 陈独秀 | 1879—1942 | 本志主旨,固不在批评时政,青年修养,亦不在讨论政治,然有关国命存亡之大政,安忍默不一言? ——《新青年》3卷5号 《答顾克刚》 |

(2)根据材料,结合所学知识,分析指出三位代表人物言论分别反映的社会问题及主张。

(3)根据材料,联系明清以来历史发展的趋势,简析有识之士引领时代的原因。

5 . 在近代中国各阶级、各派别分别进行了不同的探索。阅读材料,完成下列要求

| 鸦片战争 | 师夷长技以制夷 | 甲午战争 | 洋务运动 | 维新变法 |

| 八国联军 | 实业救国 | 辛亥革命 | 新文化运动 | 马克思主义 |

从表格中选关键词。提炼一个主题,并运用这三个关键词对该主题进行简要阐释。(要求:主题立意明确;关键词选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合)

时间 | 正面评价 | 中性评价 | 负面评价 | 合计 |

1915年9月-1918年6月 | 85次 | 63次 | 3次 | 151次 |

1918年7月-1921年4月 | 224次 | 125次 | 58次 | 407次 |

1921年5月-1926年7月 | 95次 | 180次 | 703次 | 978次 |

| A.知识界对资本主义弊端认识加深 | B.新三民主义受到民众普遍拥护 |

| C.资本主义发展模式被知识界否定 | D.马克思主义的信仰者日益增多 |

材料 下表是某历史兴趣小组在学习《中国近代史》时整理的历史年表。

| 时间 | 事件 |

| 1840年6月 | 英国政府派全权代表懿律率领海陆军,开进珠江口 |

| 1842年 | 魏源写成50卷的《海国图志》 |

| 1851年1月 | 洪秀全在广西桂平金田村发动起义 |

| 1857年冬 | 英法联军进攻广州城 |

| 19世纪60年代 | 奕近、曾国藩、李鸿章、左宗棠等人发起洋务运动 |

| 1898年6月-9月 | 康有为辅助光绪帝推行了维新变法 |

| I900年 | 义和团运动达到高潮:八国联军侵华 |

| 1915年9月 | 阵独秀创办《青年杂志》,新文化运动开始 |

| 1945年9月2日 | 中国代表参加东京湾日本无条件投降签字仪式 |

| 1949年10月1日 | 毛泽东在天安门城楼宣告新中国的成立 |

(2)从该兴趣小组整理的年表和你补充的内容中,提取相关信息确立一个主题,并予以阐述。(要求:主题明确,阐述成文,史论结合,逻辑清晰)

8 . 下表为《新青年》中所关注的部分大事统计数据

| 历史事件 | 提及次数 |

| 新文化运动 | 44 |

| 五四运动 | 45 |

| 辛亥革命 | 47 |

| 巴黎和议/凡尔赛/和平大会议 | 87 |

| 复辟/筹安会/袁世凯称帝 | 133 |

| 十月革命/俄国革命 | 287 |

| 欧战/世界大战/欧洲战争/世界战争 | 448 |

——摘编自《近代思想史研究》

[探究] 据史料并结合所学知识,指出《新青年》反映的思想主张的变化并分析出现这种变化的国际因素。

| 1915年,陈独秀创办了《青年杂志》,并在创刊号上发表了《敬告青年》 |

| 1916年,陈独秀将《青年杂志》改名为《新青年》 |

| 1917年2月,陈独秀于《新青年》第二卷第六号发表《文学革命论》 |

| A.培育全新的国民精神 | B.铲除中国封建思想的糟粕 |

| C.对抗袁世凯复辟势力 | D.唤醒青年的民族复兴意识 |

| 派别 | 玄学派 | 科学派 |

| 观点 | 反对科学主义,认为科学本身就含有有害的生命观、粗糙的功利主义和过度的行动主义 | 科学是人生观的基础与核心,科学的方法是万能的,是放之四海而皆准的普遍真理 |

| A.近代以来西方文化强烈冲击 | B.传统文化不适应近代化的需要 |

| C.中国走向近代化的必然要求 | D.资产阶级的人生观已深入人心 |