| A.知识系统的现代化转型 |

| B.程朱理学适应近代需要 |

| C.从仿效欧美到以日为师 |

| D.科学主义成为主流思潮 |

材料一 受到“作为时代特征的冒险精神”影响的西方传教士,远涉重洋,揭开了中西文化交汇激荡的历史篇章,同时也掀起了一场“天儒冲突”。天儒礼仪之争,最初只是一个译名之争。基督教中的造物主Deus音译为“徒斯”,但这两个字的中文含义不明,利玛窦强调耶儒相通,采取“多与孔、孟合”的路线,将其译为“天主”或“上帝”。除此之外,礼仪之争更主要的是祭孔和祭祖问题。中国传统的家庭作为一个基本的“宗教”单位,宗教信仰的发生、传授,宗教仪式的举行多以家庭为中心。中国传统的宗教仪式主要是对祖先的拜祭。在传统的中国社会中,教师在伦理关系中处于相当重要的地位,孔夫子作为“万世师表”,被中国人当作圣人一样受到供奉祭祀。祭孔因而也是中国传统家庭伦理的重要内容。然而基督教是把尊奉和敬拜天主作为第一教义,这是其十戒中的第一条。礼仪之争由一个理论问题演变成清王朝与教廷之间的直接冲突。清朝雍正年间,终于全面禁止了基督教在中国的传播,并实行闭关锁国政策。

——据刘海鸥《天儒冲突——中西方家庭伦理的初次冲撞》整理

材料二 19世纪40年代,西方列强的炮火迫使中国人打开国门,中国人开始睁眼看世界,现代化的西方文明逐渐渗入中国社会,中国传统家庭伦理遭受冲击并发生了深刻的变化。近代以来历次思想解放运动都提出了“婚姻革命”的口号,要求打破非人道的婚姻制度,建立起男女社交公开、恋爱自由的婚姻制度。“世事新,男女平等,文明国,自由结婚乐。”男女平等的呼声一浪高过一浪。太平天国运动、戊戌维新运动、辛亥革命、新文化运动中都不同程度地批判了传统的“男尊女卑”观念,把妇女问题作为改造社会的基本问题。1920年陈独秀在《男系制与遗产制》中认为中国的男子血统观念格外发达,女子地位格外低,“宁可以承继旁系的男子,嫡系的女子反没有承袭遗产的权利”。他建议男女同时平等地拥有财产继承权。

——据李桂梅《略论近代中国家庭伦理的嬗变及其启示》整理

(1)根据材料一概括明末清初“天儒冲突”的表现,并结合所学知识,分析这次冲突所产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学的知识,概括近代中国家庭伦理的新变化并分析其变化的原因。

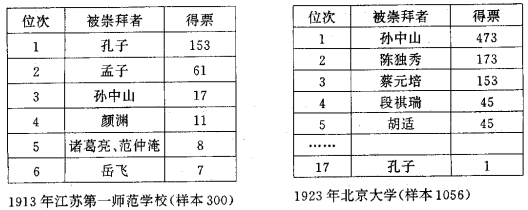

| A.新文化运动主流思想发生转变 | B.国民革命运动受到民众普遍拥护 |

| C.资本主义政体模式被知识界否定 | D.中国社会主要矛盾发生改变 |

4 . 民国初年的中国社会

材料一:“满虏窃国,易吾冠裳……今者清廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民……凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。”

——1912年3月5日《临时政府公报》29号

材料二:辜鸿铭在北京大学任教时梳着小辫走进课堂曾引起学生们哄堂大笑,辜平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”

——《狂士怪杰:辜鸿铭别传》李玉刚著人民文学出版社

材料三:自袁为总统,野有饿莩,而都下之笙歌不彻;国多忧患,而郊祀之典礼未忘。万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和”二字存耶?既忘共和,即称民贼。吾侪昔以大仁大义铸此巨错,又焉敢不犯难,誓死戮此民贼,以拯吾民。

——《讨袁宣言》孙中山1915年

材料四:

油画《宽容》沈嘉蔚

(1)从以上四则材料中选出第一手史料和第二手史料。

(2)根据材料并结合所学知识,概述民国初年的中国社会发生了哪些变化?

(3)综合上述材料,你如何看待民国初年的中国社会?

材料一 《春秋》卓越地贯通了伦理学和形而上学的内容。孟子早已说过,他相信孔子在编订这部编年史时把支配万物的上天的准则运用于人类历史的进程。由于董仲舒,孔子博得了处于历史中心的圣人——素王——的位置,他(董仲舒)从这些不变的准则出发,以微而婉的方式简洁地表达了对人们的行为的褒贬。伦理学和形而上学的结合关乎对他们的品质的评判,这一点很可能给当时的统治者留下了强烈的印象。

——费正清《剑桥中国秦汉史》

材料二 当近代知识分子第一次从全球的范围内审视中国时,他们看到的是一个被理学统治的中国。近人所理解的儒学,在很大程度上只是理学,要求被理学统治了一千年的中国的知识分子不以理学的眼光看待儒学,几乎是不可能的。五四新文化运动打倒“孔家店”,这店里的东西恐怕很难有哪一件是真正属于孔子的,“孔家店”实际上是没落的封建意识形态的代表,“孔家店”实际上是理学店。

——摘编自李振纲主编《中国儒教史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒思想的特点及其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代和新文化运动时期儒学地位变化的相同之处,并对此进行简要评述。

材料一 在汉代,皇帝会诏令地方对政绩突出、表率一方的地方官按祠祭。桂阳太守许荆“为设丧祭婚姻制度,使知礼禁……桂阳人为立庙树碑”;淮平大尹侯霸政理有能名,“临淮吏人共为立祠,四时祭焉”。政府统一祭祀五岳四渎等名山大川,各地居民祭祀当地山神、水神,华阴有太华山祠、江都有江水祠等。同时,人们为“攘除凶灾,御止疫鬼”祭祀门神,为长生拜祭西王母、司命,为祈福祥与富贵尊荣祭祀灶神。每年春二月秋八月,乡村全体成员都必须参加祭祀地方保护神——社神;腊祭是“岁终大祭”,阖家大小在家长的率领下,洁祀祖先,然后按次序列于先祖之前,依次向尊长进酒祝寿。

——摘编自贾艳红《论汉代民间信仰的基本特点》等

材料二 据统计,河北井陉县原有自然神坛庙14处,到民国年间无一保留;河南滑县原有自然神坛庙22处,到民国年间仅剩1处,有的地方虽然坛庙尚存,但已没有什么祭祀活动。在北京、上海、天津等大都市,东南沿海地区的乡村,“昔年巨族皆建祠堂,今存者什之一”,祭祀活动难以为继。民国实行信教自由政策,1913年全国天主教徒130万,1932年达到250余万。中华民国公布“废除卜筮、星相,巫觋、堪舆办法”,“取缔经营迷信物品办”,视“逃信为进化之障碍”,贵州仁怀跳大神、巫蛊等活动“奉文禁革,其习渐息”;上海法华乡,延巫治病之风“稍戢矣”。

——摘编自赵英兰、贾小壮《民国时期社会信仰态势嬗变之缘由》

(1)根据材料一,概括汉代民间信仰的特点;并结合所学知识,分析民间信仰发展的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与传统民间信仰相比,民国时期社会信仰出现的变化,并分析出现这些变化的主要原因。

| A.白话文只是文学形式上的变化 |

| B.新文学是民主与科学的载体 |

| C.新文学注入新内容 |

| D.新文化运动的方向发生了变化 |

8 . 近代中国的思想解放是一个渐进的过程。阅读材料,回答问题。

材料一凡改革之事,必除旧与布新,两者之力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。

——梁启超《戊戌政变记(节录)》

斯宾塞尔曰:“天择者,存其最宜者也。”夫物既争存矣,而天又从其争之后而择之,一争一择,而变化之事出矣。

——严复《天演论上》,导言一《察变》

材料二若是决计守旧,一切都应该采用中国的老法子,不必白费金钱派什么留学生,办什么学校,来研究西洋学问。若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹,什么国情的鬼话来捣乱。……因为新旧两种法子,好象水火冰炭,断然不能相容,要想两样并行,必至弄得非牛非马,一样不成。

——陈独秀《今日中国之政治问题》,载《新青年》第5卷第1号

材料三我们对于旧有的学术思想,积极的主张只有一个——就是“整理国故”。整理就是从乱七八糟里面寻出一个条理脉络来;从无头无脑里面寻出一个前因后果来;从胡说谬解里面寻出一个真意义来;从武断迷信里面寻出一个真价值来。……若要知道什么是国粹,什么是国渣,先须要用评判的态度,科学的精神,去做一番整理国故的工夫。

——胡适《新思潮的意义》,载《新青年》第7卷第1号

请回答:

(1)据材料一,分析指出维新派论“变”的两个特点。结合所学知识,指出这些观点产生的时代背景。

(2)概括指出材料二对“新”“旧”问题的看法。

(3)与材料二相比,材料三的观点有何不同?陈独秀和胡适的观点在当时各有何可取之处?

| A.中外民族矛盾退居次要地位 |

| B.对中国社会改造的层次加深 |

| C.西方文化对中国的影响减弱 |

| D.文化上的自我保护意识加强 |

| A.辛亥革命 | B.新文化运动 |

| C.五四运动 | D.马克思主义的传播 |