近代以来,中国进行了多次学制改革,逐步引领教育走向近代化。

材料一

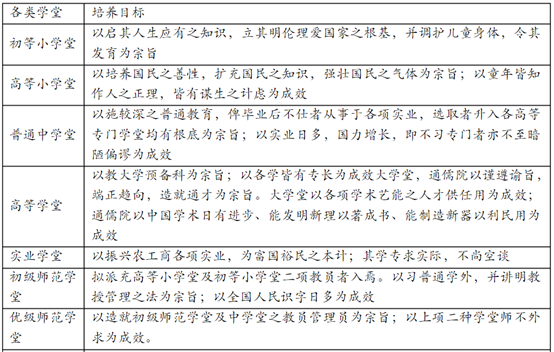

1904年1月,清政府推出由张百熙、张之洞、荣庆等人主持修订的《奏定学堂章程》。因该年为农历癸卯年,史称“癸卯学制”。“癸卯学制”明确设定 了各类学堂及其培养目标。如表所示:

——摘自《中国近代学制史料》第二辑(华东师范大学出版社)

材料二

1922年9月,北洋政府召开全国学制会议,对提案稍作修改后,提交 全国教育会联合会第八届年会再征求意见。在此基础上制定了《学制改革案》,于同年11月1日以大总统的名义颁布,这就是“壬戌学制”。它是五四运动教 育改革的一个成果结晶,也是集国内外教育理论和教育经验于一体的产物。壬戌 学制采用当时美国一些州已经实行了 10 多年的“六三三制”,它的颁布施行,标 志着中国现代教育制度的正式确立。“壬戌学制”以七项标准作为改革的指导思 想,即:(1)适应社会进化之需要;(2)发挥平民教育精神;(3)谋个性之发展;

(4)注意国民经济力;(5)注意生活教育;(6)使教育易于普及;(7)多留各 地方伸缩余地。

——许静《浅议壬戌学制》

(1)根据材料一,指出癸卯学制的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出壬戌学制与癸卯学制相比有何新变 化,并对壬戌学制进行评析。

材料 《国民公报》原是宪法研究会的机关报,服务于北洋军阀的统治。1917年蓝公武担任其主编,1918年后基于国内外形势,加之《新青年》同仁的影响,蓝公武对《国民公报》进行改版,旨在促政治之改革和谋思想之革新,以革新政教艺术方面的陋习为己任。蓝公武对俄国十月革命和布尔什维克主义进行了比较深入的研究,与李大钊一起与胡适展开“问题与主义”论战,促成了五四前后谈论马克思主义的热潮。《国民公报》与《新青年》相呼应,声音有同有异,比如对钱玄同废除汉字的主张等,就有很多的批评,改变了《新青年》内部的关系。《国民公报》影响力直逼《新青年》。

——摘编自周月峰《另一场新文化运动》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括蓝公武在新文化运动中的主要贡献。(2)根据材料并结合所学知识,分析《国民公报》在五四前后发生转变的原因。

材料一 孔子的圣人形象,早在孔门弟子那里已经大致形成,但是,还没有得到人们的公认。到了汉代,孔子渐渐成了从官府到民间共同推崇的圣人。司马迁将孔子列入世家,不仅肯定了孔子是圣人,而且推崇其为“至圣”,认为孔子是从圣人中走出来,出类拔萃、独步天下的人物。

材料二 “五四”新文化运动的重要内容之一、是批孔,“打倒孔家店”。陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等纷纷揭批孔子,认为孔子是封建礼教的代表;孔子尊君,易演成“独夫专制”之弊;孔子讲学,不许问难,易演成“思想专制”之弊;孔门伦理,曰忠、曰孝、曰节,皆非推己及人之主人道德,而为以己属人之奴隶道德;孔子者,历代帝王专制之护符也。

材料三 自20世纪80年代以来,重新认定孔子是中国古代伟大的思想家、教育家、政治家和哲学家,指出孔子思想是中国传统文化的重要组成部分,对世界文化也有广泛而深远的影响,吸收孔子思想的精华,有助于推动中国的现代化建设,孔子的智慧到今天仍然可以指引着人类前进的脚步。

——上述材料均摘编自王钧林《历代孔子形象之嬗变》

根据材料,结合相关史实,围绕孔子“形象”变化,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)材料一 西周统治者确立了“天下归心”的文化立国战略,着力“观乎人文,以化成天下”。大约从春秋中期开始,“四夷”与“华夏”相对成为一个流行的词汇,“华夏居中、夷狄环绕四周”的天下格局开始形成,天下遂成为制度和文化的世界在诸子长达百年的争鸣中,却一致倾向于“大一统”,为秦汉大一统帝国的建立和巩固奠定了思想基础。至此,天下观实现了世界观、文化观和政治观的融合,成为影响中国人最为深刻、持久的传统观念之一。

——摘编自李宪堂·“天下观”的逻辑起点与历史生成》

材料二 文艺复兴开启了欧洲文化现代化和“人”的现代化进程,文艺复兴强调人的精神世界和人的价值,促进了文学、艺术、哲学等领域人文主义精神的觉醒,从而深刻影响了人们认识客观现实世界的态度和能力。五四新文化运动从追求器物现代化、制度现代化转向了追求思想和文化现代化,开启了思想解放的潮流。因此,从历史意义上讲,二者都是思想文化现代化和“人”的现代化的起点。

——摘编自王欣《五四新文化运动与欧洲文艺复兴之异同》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦时期中国天下观的主要内容及积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四新文化运动和文艺复兴推动思想文化现代化的共同表现。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“人”的现代化的理解。

材料 关于近代中国的“现代化”,学术界曾有过多种讨论,有学者认为是资本主义化,因为中国“现代化”过程是向资本主义学习;有学者认为是“乡村”现代化,因为中国“现代化”过程畸形、后发、时断时续、缺乏动力;有学者认为是被耽误的现代化,因为中国“现代化”过程与中国走向衰落、半殖民地、各种革命运动重叠

——摘编自张海鹏《近代中国历史》

上述材料是学者对近代中国“现代化”的讨论。据此,结合所学知识,就中国近代的“现代化”过程提出观点,并进行简要阐释。(要求:提出一个观点,且不得与材料中的观点重复,史论结合,逻辑清晰)

材料 在人类历史的发展过程中,思想文化和意识形态的进步对社会的变迁起着独特的作用,尤其是社会大变革、大转轨和社会形态更替的时期,代表新生产力的阶级在发动革命推翻旧的生产方式,以为自己争取生存空间以前,往往先用与新生产方式相适应的意识形态作为思想武器,发动一次深刻的思想文化领域的革命,而思想文化领域的革命对社会向前发展起着极其重要的推动作用。它不仅为政治上的暴力革命在思想上、舆论上作好了准备,荡涤着一切旧制度下的污浊空气,而且直接为革命准备了思想武器。

——摘编自姚秀梅《浅论思想解放运动在社会变革中的先导作用》

根据材料并结合所学知识,从中西方近现代思想解放运动中任选一个历史事件,写出该事件名称,根据该事件自拟论题,并运用相关史实予以论证。(要求:观点明确,史实充足,逻辑清晰,论证严密。)

材料一 自清末民初国文独立设科以来,中学阶段文言文教学经历了一个复杂的变化过程。在“白话文运动”兴起之前,国文教学内容只是单一的文言文,且选材多停留于经史文选等。1917年,胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》,认为以文言为代表的古代话语体系记录和承载着封建旧道德、旧伦理。“宋、元以来盛行的白话文学乃是文学的正宗,白话为文学之利器,也为教育普及之工具”。胡适还坚持要用白话来编写教科书,以利国语的传播和普及。白话文进入教材,从此改变了文言文一统天下的局面。从1932年颁布的中学国文课程标准开始,“了解固有文化”与“增强民族意识”列入了整个中学阶段的教学目标中。1936年颁行的课标“修正本”,将“酌量兼使有运用文言作文的能力”修订为“用文言文叙事说理、表情达意之技能”。

——摘编自张锋《文言文教学之历史沿革与革新策略》

材料二 新中国成立后,中小学语文教学经历了一段轻视和忽略文言诗文教学的时期。2001年《高中语文教学大纲》规定:学习中国古代优秀作品,体会其中蕴含的中华民族精神,为形成一定的传统文化底蕴奠定基础。学习从历史发展的角度理解古代作品的内容价值,从中汲取民族智慧,用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解词句意义,读懂文章内容。2003年颁行的《普通高中语文课程标准实验》关于文言诗文教学的规定:通过阅读和鉴赏,深化热爱祖国语文的感情,体会中华文化的博大精深、源远流长,追求高尚情趣,提高道德修养。中国思想界起初误以为现代化就是西化,时至今日,人们对“现代化”的理解达到了一个新的高度:现代化和民族化并不矛盾,是融合为一体的。21世纪,全球化带来了文化之间的冲突,一方面,为不同文化的交流与借鉴提供了条件;另一方面,也带来了文化上的趋同化现象,它将模糊原有民族文化的身份和特征。本民族的文化越有活力,越是刚健、自信,就越能自由开放地吸收世界先进文化,成为世界多元文化中的一员。

——摘编自胡虹丽《坚守与创新:百年中小学文言诗文教学研究》

根据材料并结合所学,概括近现代中学阶段文言文教学的变化,并进行合理历史解释。

材料 学术思想,是一个民族的灵魂。看似虚悬无薄,实则前进的方向全是受其指导。中国是一个学术发达的国家,几千年来学术分门别类,各致其精。如欲详述之,将数十百万言而不能尽。现在所讲的,只是思想转变的大略,及其和整个文化的关系。

西洋学术输入以来,中国人对其之态度,亦经数变。(一)其初是指采用西法者为用夷变夏,而极力加以排斥的。(二)继则变为中学为体,西学为用。(三)再进一步,就要打倒孔家店,指旧礼教为吃人,欢迎德谟克拉西先生、赛因斯先生,并有主张全盘西化的了。其实都不是这么一回事。现在文化前途的转变乃是整个社会组织的改变,并非一枝一节的问题。

——摘编自吕思勉《中国通史》(完成于1939年)

根据材料并结合所学知识,将鸦片战争到新中国的成立期间,中国人向“西洋学术”学习的态度,依照阶级变化划分历史阶段、说明各阶段的阶级属性,并选择其中一个阶段进行阐述。(要求:时间准确,理由充分,观点明确,史论结合。)

材料一 下表为五四运动后,中国学术界两位学者对中西方文化的深入反思。

| 代表人物 | 思想主张 |

| 胡适 | 1923年,提出中国还不曾受到科学的赐福,因此不必菲薄科学。 1929年在《中国今日的文化冲突》中把“全盘西化”的提法修正为“充分世界化”,认为肯往前看的人应该虚心接受这个科学工艺的世界文化和它背后的精神文明,中国文化与世界文化自由接触,借西方文化的朝气锐气来打掉一点我们的老文化的惰气和暮气。 |

| 李大钊 | 认为东方文明是“静”的文明,西方文明是“动”的文明,两种文明虽性质不同,但具有互补性,主张融会、调和西方文化,再根据中国“实境”吸收俄国十月革命的“第三种新文明”,强调正确认识国情,要在运用中加以发展。 |

材料二 浮田和民(1859—1946)在《史学通论》中指出:亚细亚者,文明起源之地也;欧罗巴者,文明之发达地也。欧美之文明,实渊源于罗马;罗马之文明,渊源于希腊;希腊之文明,实渊源于亚细亚(含埃及)。近世欧洲文明之起源,为第十四世纪所行之罗盘针及火器之用法,并十五世纪前半期之印行术,而此三大发明,非欧人自为。苟无亚,何有欧?今欧人忘却亚人之恩,而反讪谤亚人……此言也,无理甚矣。

——摘编自尚小明《论浮田和民《史学通论》与梁启超新史学思想的关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较两位学者对待中西方文化的异同,并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对浮田和民观点的理解。

材料 第一期先从器物上感觉不足。 这种感觉,从鸦片战争后渐渐发动,到同治年间借了外国兵来平内乱,于是曾国藩、李鸿章一班人,很觉得外国的船坚炮利,确是我们所不及。对于这方面的事项,觉得有舍己从人的必要。第二期是从制度上感觉不足。自从和日本打了一个败仗下来,国内有心人,真像睡梦中着一个霹雳,因想道堂堂中国为什么褒败到这田地,都为的是政制不良。第三期便是从文化根本上感觉不足。

——摘编自梁启超《五十年中国进化概论》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代中国人向西方学习的历程”拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)