| A.制定了彻底的民主革命纲领 | B.实行联俄、联共、扶助农工的政策 |

| C.仿照俄国发动了无产阶级革命 | D.强调工农阶级是革命的主要力量 |

材料一 中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——廖保平《铁屋里的大国突围》

材料二 孙中山在《民报》创刊周年庆祝大会上说:“我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,并不是把它分作两次去做。讲到那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。

材料三 在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会,在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。全党要坚定这样的道路自信、理论自信、制度自信!

——中共十八大报告

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明近代中国社会是如何从制度层面、精神层面来“重建文化自信心的”。

(2)结合材料二指出孙中山的民权思想的内涵。在新民主主义革命时期,孙中山的民权思想有怎样的发展?

(3)结合所学知识,说明材料三中新中国成立以来中国共产党在“道路自信、理论自信、制度自信”上的建设成就。(各举一例)

材料一:这种思想的自由表达与学术的活跃空气发生于政治上军阀当道时期,其间可能有各种复杂的原因,诸如军阀间的纷扰争斗使其一时无暇顾及政治之外的其他方面,政府行政管理无序为学术自由留下了一定的挥洒空间,经济与市场的发展使学人可以在一定程度上自谋生路、租界治外法权的存在亦使有违政府“禁忌”的文人有所托庇,等等。…但无论如何,新文化运动的发生与发展总是中国社会的综合环境发展到定阶段的产物。

材料二:新文化运动的发生,从思想领域而言,可以称为“具有中国特色的启蒙运动”。新文化运动的发生,其对民主与科学的张扬,对封建礼教的批判,通过新的表达方式普及到社会和民间,使国人又接受了一次思想的洗礼,启蒙了他们的民主精神,增进了他们的科学意识,推动了他们的思想解放。

材料三:在20世纪10年代中期到20年代中期,学人活跃,学派纷呈,社团勃兴,出版兴旺,各种中西思想相互碰撞和砥砺,各派思想观点尽情表达和切磋,共同创造了中国近代思想的丰收期

——以上均摘自汪朝光《中国近代通史》(民国初建卷)

请回答

(1)据材料一,概括新文化运动发生的原因。结合所学知识,说明新文化运动发生的直接因素。

(2)据材料二和所学知识,分析新文化运动为何称为“具有中国特色的启蒙运动”?对新文化运动作简要评价。

(3)据材料三和所学知识,除新文化运动外,“中国近代思想的丰收期”还有哪些表现?对近代中国历史发展有何影响?

材料一 1840—1900年列强侵华战争及中国清朝签订的不平等条约

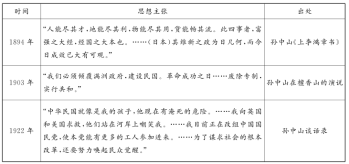

材料二 孙中山思想认识的变化

材料三 作为中国电影重要流派,献礼片对讲好中国故事,弘扬主旋律,讴歌正能量,践行社会主义核心价值观具有一定的现实意义。

(1)根据材料一,概括指出列强侵华呈现的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山思想主张的变化,谈谈你对孙中山革命的一生有何认识。

(3)结合中国近现代史的相关知识,从材料三中选取一部影片,指出它所反映的中国近代重大历史事件或现象,并概述和评价该历史事件或现象。(要求:简要写出所选取的影片名及历史事件或现象,对历史事件或现象的概述和评价简明扼要。)

| A.从多元化走向一体化 | B.从对帝妥协走向反帝救国 |

| C.从狭隘性走向一体性 | D.从暴力压迫走向和平统一 |

| A.民主革命成果显著 | B.民族危机不断加深 |

| C.十月革命影响巨大 | D.社会主义基础深厚 |

| A.民族主义 | B.民权主义 | C.民生主义 | D.三大政策 |

| A.认识到农民阶级是国民革命的主力军 |

| B.以民生主义作为三民主义的核心 |

| C.对农民的关注由经济上升到政治层面 |

| D.救国思想实现了向社会主义的转变 |

| A.在中国传播马克思主义 | B.抨击清王朝的腐朽统治 |

| C.汲取资本主义发展教训 | D.为民主革命做思想动员 |

| A.弘扬传统的忠孝思想 | B.要保持忠君爱国思想 | C.强调了国家民族意识 | D.要有牺牲和奉献精神 |