材料一:中国完全意义上的近代民族民主革命,是从孙中山开始的……1905年革命力量进一步集结……民国成立后的很长时间里,孙中山一直在为维护共和制度而奋斗,但他遭遇一次又一次的严重挫折。这些挫折的重要原因,一是没有认清革命的对象;二是没有广泛地发动群众;三是没有一个坚强有力的党,这些挫折,使孙中山在痛苦中深思。1924年1月20日至30日,在孙中山主持下举行了中国国民党(包括它的前身)三十年历史上第一次全国代表大会……随后,中国大地上掀起了一场轰轰烈烈,席卷全国、高唱“打倒列强,除军阀”的国民革命的巨大风暴。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二:1956年,对中国来说,是一个非常重要的年份,国内国外都发生了重大变化,在国内、作为中国最后一个剥削阶级——资产阶级将不再存在,中国正在进入一个新的历史阶段,党和国家的工作重心正在向着大规模的社会主义建设转变……1956年4月。25日,毛泽东发表了《论十大关系》的讲话,这是他历时一个多月的调查研究的成果。该讲话不论在经济方面还是政治方面,都提出一些新的方针:“我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素,全部调动起来,把我国建设成为一个强大的社会主义国家”

——摘编自中央文献研究室《毛泽东传》

材料三:农村外出劳动力流向东、中、西部地区的比例(单位;%)

| 年份 | 东部 | 中部 | 西部 |

| 1991 | 57.4 | 26.1 | 16.5 |

| 1994 | 74.5 | 14.2 | 11. 3 |

| 1996 | 70 | 17.6 | 12.4 |

| 1998 | g2.3 | 9.4 | 8.3 |

——整理自中国发展研究基金会《中国发展报告》

(1)根据材料一并结合所学,概述1905年孙中山推动“革命力量集结”的贡献,并说明他在国民党一大上作出的重大策略调整。

(2)根据材料二,概述1956年国内“发生重大变化”的表现,结合所学,试用一句话归纳新中国成立至改革开放前社会主义建设的意义,并说明毛泽东在准备《论十大关系》时体现的精神品质。

(3)发展为了人民,发展依靠人民。根据材料三,指出20世纪90年代中国农村外出劳动力流向的总趋势,并结合所学指出引发这一趋势的经济政策。

材料一:1861 年,冯桂芬在《校颁庐抗议》一书中提出:“以中国之伦常名教,辅以诸国富强之术”。1864 年,李鸿章曾说:中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——据《高中历史 高三年级》教材等资料整理

材料二:尧舜为民主,为太平世,为人道之至,儒者举以为极者也。……孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

材料三:中国自有历史以来,没有实行过民权。……世界的潮流,由神权流到君权,由君权流到民权;现在流到了民权,便没有方法可以反抗。……孔子说:“大道之行也,天下为公”,便是主张民权的大同世界……孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻”。……说中国不适宜民权的,这种见解实在是错误。依我看来,中国进化比较欧美还要在先,民权的议论在几千年以 前就老早有了。

——孙中山《三民主义》演说词

材料四:儒者三纲之说,为吾伦理政治之大原。……三纲之根本义,阶级制度是也。所谓名 教所谓礼教,皆以拥护此别尊卑明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立 之说为大原,与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

问题:

(1)上述材料观点,分别与中国近代史上哪些救亡运动直接相关。

(2)从材料一到材料四,反映出中国各界对儒家思想的态度呈现何种变化趋势?依据材料简要说明你的观点。

(3)你如何看待上述变化与近代中国的关系?

材料一 须知那个时候的中国,要在充斥封建主义旧文化的天地里容纳若干资本主义的新文化,除了“中体西用”还不可能提出更好的宗旨来。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

——陈旭麓《近代史思辨录》

材料二 中国驻法大使郭嵩焘的翻译马建忠,于1877年写信给李鸿章汇报来欧洲的思想认识,指出欧洲各国“求强者以得民心为要。……学校建而智士日多,议院立而下情可达。其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也”。

——郑大华《晚清思想家对民主与科学的追求》

材料三 臣窃闻东西各国,皆以立宪法开国会之故。......人主尊为神圣,不丈责任,而政府代之,东西各国皆行此政体,故人君与千百万国民,合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱?今变行新法,固为治强之计,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

材料四

(1)据材料一并结合所学知识,分析“中体西用”思想成为当时清政府最佳选择的优势所在。

(2)19世纪晚期,马建忠对于西方的认识已经有所深化,请根据材料二加以说明。

(3)据材料三,概括康有为认为国弱的主要因素以及强国的具体主张。

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其变化的趋势。

4 . 阅读材料,完成下列各题。

材料一《明史·职官志》载,自景泰后“六部承奉旨意,靡所不领。阁权益重……嘉靖以后,朝位班次,俱列六部之上”。六部由原来的政府最高职能部门,而沦为内阁属曹。

材料二臣窃闻东西各国,皆以立宪开国会之故。国会者,君与民共议一国之政法也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,东西各国皆行此政体,故人君与千百万国民,合为一体,国安得不强?……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也

——康有为《请定立宪开国会折》

材料三今者中国以千年专制之毒不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深而去之易……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役

——孙中山《民报·发刊词》

(1)依据材料一和所学知识,指出明朝中央机构发生的重大变化。这一变化反映了中国古代政治怎样的发展趋势?

(2)依据材料二,概括指出康有为提出了怎样的政治设想?结合所学知识说明该政治设想产生的主要原因。

(3)根据材料三,概括孙中山的主要观点,并结合材料二,比较孙中山与康有为思想主张的不同之处。

(4)综合上述材料并结合所学知识,说明明代以来中国社会政治制度发展演变的历史趋势。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。以地球上最大之民族,而能建设适于天演之国家,则天下第一帝国之徽号,谁能篡之?特不知我民族自有此能力焉否也?有之则莫强,无之则竞亡,间不容发,而悉听我辈之自择。

——梁启超《论民族竞争之大势》(1902年)

惟是兄弟曾听见人说,民族革命是要尽灭满洲民族,这话大错。民族革命的缘故,是不甘心满洲人灭我们的国,主我们的政,定要扑灭他的政府,光复我们民族的国家。

——孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》(1906年)

吾国今日既曰五族共和矣;然曰五族,固显然犹有一界限在也。欲泯此界限,以发扬光大之,……建设一大中华民族。

——孙中山《<国民党恳亲大会纪念册>序》(1921年)

材料二中世纪时,天主教之势力空前强大并占据支配地位,封建割据严重,王权弱小。14、15世纪情况发生了变化……一些国家的君主也要求摆脱天主教会的束缚,加强中央集权。到15、16世纪,西欧的英、法、西班牙等国先后形成为统一的民族国家,并且出现了以专制君主为核心的加强中央集权的趋势。

——崔爽《宗教改革的历史背景》

材料三这是从15世纪下半叶开始的时代,国王的政权依靠市民打垮了封建贵族势力,建立了巨大的、实质上的以民族为基础的君主国,而现代的欧洲和现代的资产阶级社会就是在这种君主国里发展起来的。

——恩格斯《自然辩证法·导言》

(1)据材料一,概括梁启超的基本观点;指出孙中山民族国家观念的变化,并说明辛亥革命对现代国家转型的贡献。

(2)据材料二、三并结合所学知识,分析15、16世纪推动英、法等欧洲民族国家形成的影响。综合以上材料,比较近代欧洲与中国寻求建立民族国家进程的不同。

6 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一魏源可能是战后第一位体会到时代已开始在变与西方影响之大的中国学者。??时代在变,古代的天地人物,俱不同于今日,“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。”“岂惟世事,物理有然。”所论激切,多为时人所不能道、未曾闻,有“奇书”之称可惜其在中国所发生的影响,远不及在日本,具有莫大的刺激

——郭廷以《近代中国史纲》

材料二梁启超说:“我觉得这五十年来的中国,正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代。变蛾蜕壳,自然是一件极艰难、极苦痛的事,那里能够轻轻松松的做到。心理上还有必变必蜕的觉悟,那么,把那不可逃避的艰难苦痛经过了,前途便别是一世。”

材料三孙中山说,欲救亡图存,“革命为唯一法门”。即认为不推翻清王朝,中国决无生存于竞争世界的希望??共和制度是当今世界上最好的制度,中国应当取法乎上,直接建立共和制度,“方才是人类的进步”。还提出,中国可以借鉴外国经验教训,“举政治革命、社会革命毕其功于一役”。

——摘自汤奇学《孙中山的社会进化思述评》

材料四我们必须承认我们自己百事不如人。不但物质机械上不如人,不但政治制度不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。

——摘自胡适《介绍我自己的思想》

材料五《海国图志》《民报》、孙中山题词《新青年》

请回答:

(1)材料一中的“奇书”指什么?魏源的什么思想“为时人所不能道、未曾闻”?在近代中国,该思想在实践中是如何不断地丰富和发展的。(举例

(2)材料二反映了梁启超怎样的历史观?你认为“这五十年来”推动中国“变蛾蜕壳”的因素是什么?

(3)根据材料三,概括说明孙中山革命进化论的主要观点。

(4)根据材料四归纳胡适的主要观点。

(5)根据材料五并结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。

材料一:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作……欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情者,必先立译馆,翻夷书始……夷之长技三:一战舰,二火器,三养练兵之法。

——《海国图志》

材料二:1898年,张之洞在〈劝学篇〉中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内。”宣传“民权之说,无一益而有百害”。他提倡:中学为体,西学为用。

材料三:1898所,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展的潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料四:我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——李大钊《再论问题与主义》

材料五:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

——孙中山《民报》发刊词(1905年)

(1)材料一中的作者是谁?他提出了什么思想?

(2)材料二中的“中学为体,西学为用”是近代哪一派的观点?该观点的实质是什么?

(3)材料三应是哪一派别提出的?依据材料指出他们的政治主张是什么?

(4)材料四中提到的“两位先生”指的是什么?它们在救治中国的黑暗方面起到了怎样的作用?

(5)结合所学知识,指出材料五为哪一革命组织的革命纲领?孙中山后来将这一革命纲领进一步阐发为什么思想?他何时实现了“创立民国”的梦想?

(6)通过上述材料,归纳中国近代前期思想领域(向西方学习)发展变化的主要趋势。

材料一 马克思说:“理论一经掌握群众,就能推动社会进步。”“理论只要能说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的本质。”在历史运动中,事物的本质,照我的理解,一是时势发展的大趋势,一是大众心理。把握到这两条,就是抓住了事物的根本。

——《思想如何变成物质的力量?》

材料二 民族主义是用暴力手段推翻以满清贵族为首的清政府的统治,建立起独立的民族国家。民权主义是经由平民革命推翻君主专制政体,建立民主立宪政体。民生主义是解决社会问题,提出解决民生的办法是核定地价。三民主义是辛亥革命的重要理论指导。

——《历史材料与解析》

材料三 中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤(阶段)。第一步(阶段),改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步(阶段),使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。中国现时的革命,是在走第一步。

——毛泽东《新民主主义论》

材料四 改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义的道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)依据材料二,分析三民主义是如何体现材料一中的“抓住事物的本质”的?

(2)依据材料三,指出毛泽东根据当时中国革命形势发展的趋势,将中国革命分为两个阶段的依据。并说明第一阶段的革命性质和革命任务。

(3)依据材料四,指出邓小平理论是如何把握我国新时期的“时势发展的大趋势”的。

(4)依据材料二、三、四和所学知识,分别指出上述三个理论在推动社会进步过程中的作用。

材料一 1840~1900年列强侵华战争及中国清朝签订的不平等条约侵华战争

中英鸦片战争 | 甲午中日战争 | 八国联军侵华战争 | ||

签订条约 | 《南京条约》 | 《马关条约》 | 《辛丑条约》 | |

内容 | 割地 | 香港岛 | 辽东半岛、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛 | |

赔款 | 2100万银元 | 白银2亿两 | 白银4.5亿两 | |

开埠 | 广州、厦门、福州、宁波、上海 | 苏州、杭州、沙市、重庆 | ||

其他条款 | 协定关税 | 开设工厂 | 划定北京东交民巷为“使馆界”,严禁中国人民参加反帝活动,拆除天津大沽到北京沿线设防的炮台 | |

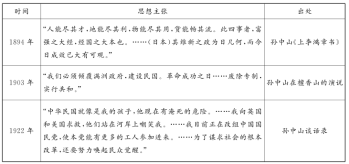

材料二 孙中山思想认识的变化

时间 | 思想主张 | 出处 |

1894年 | “人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此四事者,富强之大经,经国之大本也。(日本)其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观。” | 孙中山《上李鸿章书》 |

1903年 | “我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制实行共和。” | 孙中山在檀香山的演说 |

1922年 | “中华民国就像是我的孩子,他现在有淹死的危险。……我向英国和美国求救,他们站在河岸上嘲笑我。……我目前正在改组中国国民党,使本党能有更多的工人参加进来……为了谋求社会的根本改革,还要努力唤起民众觉醒。” | 孙中山谈话录 |

材料三 作为中国电影重要流派,献礼片对讲好中国故事,弘扬主旋律,讴歌正能量,践行社会主义核心价值观具有一定的现实意义。

影片 |  |  |  |  |

剧情简介 | 该片演绎了1911年至1921年共10年间中国所发生的一系列重大历史事件,大体上由民初动乱、五四运动及中国共产党建党三部分剧情组成 | 该片讲述了1927年国民革命失败后,中国共产党创建中国共产党领导的人民军队的故事 | 该片讲述了从抗日战争结束到1949年中华人民共和国成立前夕发生的一系列故事 | 《我和我的祖国》该片演绎了“开国大典、香港回归、纪念抗战胜利70周年阅兵式”等7组普通人与祖国大事件息息相关的经历,以小人物见证大时代 |

(1)根据材料一,概括指出列强侵华呈现的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山思想主张的变化,谈谈你对孙中山革命的一生有何认识。

(3)结合中国近现代史的相关知识,从材料三中选取一部影片,指出它所反映的中国近代重大历史事件或现象,并概述和评价该历史事件或现象。(要求:简要写出所选取的影片名及历史事件或现象,对历史事件或现象的概述和评价简明扼要。)

材料一 1840—1900年列强侵华战争及中国清朝签订的不平等条约

材料二 孙中山思想认识的变化

材料三 作为中国电影重要流派,献礼片对讲好中国故事,弘扬主旋律,讴歌正能量,践行社会主义核心价值观具有一定的现实意义。

(1)根据材料一,概括指出列强侵华呈现的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山思想主张的变化,谈谈你对孙中山革命的一生有何认识。

(3)结合中国近现代史的相关知识,从材料三中选取一部影片,指出它所反映的中国近代重大历史事件或现象,并概述和评价该历史事件或现象。(要求:简要写出所选取的影片名及历史事件或现象,对历史事件或现象的概述和评价简明扼要。)