材料一:这一思想承担的具体历史使命主要是回答和解决半殖民地半封建的旧中国向何处去的问题,即新中国的建立及向社会主义过渡,并使社会主义在中国得以巩固和发展的问题。

——摘编自张开年《论中国特色社会主义理论体系的作用》

材料二:让中国人民富起来计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——摘自《邓小平文选》

材料三:它从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,充分彰显了科学理论的强大生命力和中国共产党人的理论创造力,是当代最现实最鲜活的马克思主义。

——摘自《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2013年修订版)

(1)材料一中提到的“这一思想”指的是什么,它被确立为党的指导思想的标志是什么?

(2)材料二体现了党在探索社会主义建设过程中形成的哪一理论?在这一理论的指引下,中共十四大确立的经济体制改革目标是什么?

(3)根据材料三,写出该理论的名称。并结合所学,指出材料中所涉及的理论共同的思想精髓。

材料一 20世纪初,梁启超指出:“富者愈富,贫者愈贫,于是近世所谓社会主义者出而代之。……社会主义,其必将磅礴于20世纪也明矣。”1920年,他又说:“欧洲为什么有社会主义?是由工业革命孕育出来,……在没有工业的中国,想要把他们悉数搬来运用,……最苦的是搔不着痒处”,“进步有等级,不能一斑而就”。李大钊在《新青年》杂志上驳斥梁启超的观点,坚决主张中国走社会主义道路,并且指出唯一出路是用暴力手段。经历这次论战之后,早期马克思主义者的认识逐步统一,不久中国共产党在上海成立。孙中山则认为“民生主义就是社会主义”,“民生主义即贫富均等,不能以富者压制贫者是也”,“能开发其生产力则富,不能开发其生产力则贫”。

——摘编自李喜所《梁启超新传》等

材料二 关于中国社会主义思想的演进,有以下两种认识可供讨论:①梁启超是将社会主义术语引入中国的第一人。②从孙中山到邓小平,先进的中国人都探讨过社会主义思想,推动了中国社会的发展。

——据周永学《社会主义改革的理论与实践》等整理

(1)根据材料一,概括梁启超与李大钊关于社会主义论战的焦点。

(2)根据材料二选择一种认识,并联系材料一说明理由。(只列观点,不说理由不得分)

【侧重分析①,请结合所学分析梁启超研究社会主义的主要原因及其作用。侧重分析②,请结合所学,简述孙中山的“社会主义”思想的内容,并指出其与邓小平“社会主义本质”思想的相同之处。】

材料一 孙中山先生“致力国民革命凡四十年”,一生坚持“吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉”,对此矢志不移、无比坚定。孙中山先生说以吾人数十年必死之生命,立国家亿万年不死之根基,其价值之重可知,孙中山先生的革命生涯屡经挫折、备尝艰辛,……孙中山先生以毕生奋斗践行了他的誓言,表现出一个伟大革命者的英雄气概和执着追求。

——习近平《在纪念孙中山先生诞生150周年大会上的讲话》

材料二 历史告诉我们,历史和人民选择中国共产党领导中华民族伟大复兴的事业是正确的,必须长期坚持、永不动摇;中国共产党领导中国人民开辟的中国特色社会主义道路是正确的,必须长期坚持、永不动摇;中国共产党和中国人民扎根中国大地、吸纳人类文明优秀成果、独立自主实现国家发展的战略是正确的,必须长期坚持、永不动摇。

——人民网人民日报《庆祝中国共产党成立95周年大会》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孙中山“吾志所向”是什么?分析孙中山“革命生涯屡经挫折、备尝艰辛”的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国共产党成立95年以来取得巨大成就的主要原因。

4 . 习近平在庆祝改革开放40周年大会上说,建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业,是五四运动以来我国发生的三大历史性事件,是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。

据此请回答:

(1)写出中国共产党成立时间和标志性事件。

(2)指出毛泽东思想和邓小平理论分别在哪次会议上成为党的指导思想。

(3)新时代推动我国改革开放继续深入发展、保障实现中华民族伟大复兴的思想理论武器是什么?

材料一 毛泽东思想要让中国人民站起来

图一 图二毛泽东宣告中华人民共和国成立

材料二 邓小平理论-让中国人民富起来计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——摘自《邓小平文选》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国革命的道路,并说明中国人民地位发生的变化。

(2)材料二中邓小平阐明了什么观点?在邓小平理论的指引下,中共十四大确立的经济体制改革目标是什么?

(3)根据上述材料,结合所学知识,指出邓小平理论与毛泽东思想的关系。

材料一 马克思的名字最早出现在中文报刊上,可追溯到1899年英国在华传教士李提摩太节译、蔡尔康撰述的《大同学》,称英人马克思为“百工领袖著名者”。同年,在《今世养民策》中首次提到恩格斯的名字:“德国讲求养民学者,有名人焉。一曰马克思一曰恩格斯。”梁启超于1902年发表了《进化论革命者颉德之学说》一文,将马克思称为“社会主义之泰斗”,认为马克思的社会主义思想,是德国“最占势力之二大思想”之一在资产阶级革命派中,马君武被称为“中国较系统地评介社会主义学说的第一人”,他于1903年《社会主义与进化论比较》一文中对马克思评价道:“马克司者,以唯物论解历史学之人也。马氏尝谓:阶级竞争为历史之钥。”朱执信被何香凝誉为“同盟会中真正研究马克思主义的人”。他发表《德意志社会革命家小传》,片段地介绍了马克思、恩格斯的生平及其思想,简要叙述了《共产党宣言》和《资本论》的某些内容,对马克思的剩余价值和阶级斗争理论也有所论列,同时认为马克思主义与空想社会主义有着原则区别。

材料二 1919年五四运动是马克思主义在中国传播的分界点。在此之后,各种研究马克思主义和宣传社会主义的期刊和团体大量涌现,马克思主义在中国传播的进程开始加快。1920年,瞿秋白、俞颂华、李仲武以北京《晨报》和上海《时事新报》特派员的身份赴俄,实地考察苏俄社会生活,访问工厂、乡村、机关、部队,及时向国内发回大量通讯报道以及苏俄情况的著述。如瞿秋白的《赤都心史》《饿乡纪程》,俞颂华的《旅俄之感想与见闻》,李仲武的《游俄国见闻实录》,等等,全面系统地介绍了苏俄的真实情况,吸引了国内众多读者。中国先进分子在学习和研究苏俄社会制度、革命经验的同时,还组建了俄罗斯研究会、上海外国语学社等以研究苏俄问题、选派赴苏留学生为主旨的团体,开始有计划地派遣学生赴苏学习,接受苏俄革命理论和马克思主义思想教育。五四运动前后,中国许多青年为了寻求救国救民的真理,在工读思潮的影响下,纷纷远涉重洋,赴欧洲(主要是法国)勤工俭学,掀起了一场规模浩大的赴法勤工俭学运动。据粗略统计,1919、1920 年两年中,赴法勤工俭学的中国青年达1600多人。这些青年到欧洲后,一边勤工俭学,一边了解资本主义社会,接触工人群众,关注工人运动,努力研究社会主义思潮和马克思主义,并通过各种途径及形式把马克思主义和欧洲工人运动状况介绍到国内。

——以上材料均引自于姚宏志:《由十月革命“一声炮响"引发的思考》

(1)根据材料一和所学知识,概括五四运动前中国人对马克思主义的介绍状况,并概括分析其特点和不足之处。(2)根据材料二和所学知识,概括五四运动后中国人对马克思主义传播介绍的特点,分析为什么五四运动是马克思主义在中国传播的分界点?(3)根据以上材料并结合所学概括马克思主义中国化的基本史实。

阅读材料,回答问题。

材料一 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料二 宋代在哲学方面突破了五代以来沉闷墨守的局面,伴随通经致用,讲求义理以及疑古思潮的兴起,出现了周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢、朱熹、陆九渊为代表的理学等诸多流派。……宋儒诸子融会各家,援佛入儒,建构成新儒学体系,不仅升华了抽象思辨,而且高扬士人刚健挺拔的道德理性和节操意识。

——杨迪《如梦如幻的大宋王朝》

材料三 以明心见性之空言,代修已治人之实学……能诵数十篇而小变其文,即可以取功名,而钝者至白首而不得遇。老成之士,既以有用之岁月,消磨于场屋之中;而……得之者,又易视天下国家之事,以为人生之所以为功名者,惟此而已。故败坏天下之人才,而至于士不成士,官不成官,兵不成兵,将不成将。”

——顾炎武《日知录》

材料四 (“文革”结束后开始的)这场讨论的内容是,究竟什么是检验真理的标准。这场讨论深层的含义则是要解决中国走什么道路的问题。因此,这是一场关系到中国前途和社会主义命运的大讨论。

——据邢贲思《真理标准问题讨论的重要意义和重要启示》

回答:

(1)据材料一,概括百家争鸣产生的历史背景。根据材料指出古代中国的百家争鸣承担的历史使命。

(2)据材料二,指出宋代理学兴起的原因,结合所学知识分析其历史影响。

(3)材料三中,顾炎武认为当时禁锢人才的因素是什么?材料三体现了作者什么进步思想?

(4)据材料四并结合所学知识,说明“文革”结束后开展真理标准大讨论的必要性以及这场讨论对“中国前途和社会主义命运”产生的影响。

材料一 古者天下之人爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过也。今也天下之人怨恶其君,视之如寇雠,名之为独夫,固其所也……孟子之言,圣人之言也。有明之无善治,自高皇帝罢丞相始……使宰相不罢,自得以古圣哲王之行摩切(注:规劝)其主,其主亦有所畏而不敢不从也

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

材料二 中国近代,可以说经历了三次大的思想解放运动。第一次是对“华夷之辨"观念的突破,第二次是对“道”“器”观念的突破,第三次则是对传统文化束缚的突破……由于第一次思想解放到第二次思想解放花了34年的时间,第二次思想解放到第三次思想解放又花了20年的时间,使得中国人民无力确立自己的独立道路,中华民族第一次腾飞的机会彻底丧失了。

——摘编自张玉福《中国近代思想解放的进程及启示》

材料三 30年来的改革开放和社会主义现代化建设,就是一个不断解放思想的过程,在这个过程中,有两次大的思想交锋。第一次是真理标准问题大讨论,另一次是上世纪90年代,邓小平在“南方谈话”中提出的“三个有利于”标准

——摘自沈宝祥《新时期解放思想的历程》

社会转型必然促使思想文化变迁,反过来具有前瞻性的社会思潮与文化革新,又往往是社会转型的先导和催化剂。

——摘自楠升《多维视野中的社会转型》

(1)据材料一并结合所学知识,概括明清之际进步政治思想特点

(2)如何理解材料二中“中华民族第一次腾飞机会彻底丧失了”?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出两次思想解放成为“社会转型的先导和催化剂”的表现。

材料一:19世纪40年代,马克思主义诞生,社会主义理论从空想变为现实,开始指引工人运动沿着正确的道路迅速发展。

——普通高中课程标准实验教科书﹒历史必修1

(1)马克思主义诞生的标志是什么?一百年前,将社会主义理论变为现实的历史事件是什么?

材料二:在运动中,青年学生是先锋,工人阶级是主力军。从此,一些具有初步共产主义思想的知识分子开始走上同工人相结合的道路,把马克思主义传播到工人中去。

——普通高中课程标准实验教科书﹒历史必修1

(2)材料二中的“运动”指的是哪次运动?它标志着我国哪一历史时期的开端?

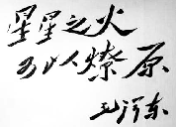

材料三:国民革命失败后,中国共产党进入独立领导武装斗争夺取政权的时期。鉴于以城市为中心开展武装斗争一再失败的教训,毛泽东以马克思主义基本原理为指导,创造性地提出符合中国国情的……革命思想,以及“星星之火,可以燎原”等理论,为中国革命指明方向。

——普通高中课程标准实验教科书﹒历史必修3

(3)依据材料三,指出毛泽东所确定的中国革命道路是什么?在哪次会议上毛泽东思想被确立为党的指导思想?

材料四:1978年底,邓小平发表讲话,着重阐述毛泽东实事求是的观点。

1982年,在中共十二大上,邓小平明确提出,要把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来,走自己的路。

——普通高中课程标准实验教科书﹒历史必修3

(4)材料四中邓小平提出的“走自己的路”是一条什么样的道路?依据材料三、四分析毛泽东思想与邓小平理论的共同思想路线是什么?

材料五:中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的行动指南。

——《中国共产党章程》

(5)结合所学知识和材料五,分析概括中国共产党指导思想之间的关系和特点。

民生问题事关广大人民群众的切身利益。中国近现代历史上的三位伟人,都曾高度重视和关注民生问题。

材料一 民生主义真是达到目的,农民问题真要解决,是要耕者有其田。……现在俄国推翻一般大地主,把全国的土地都分到一般农民,让耕者有其田,耕者有了田,只对于国家纳税,另外没有地主来收租钱,这是一种最公平的办法。我们现在革命仿效俄国这种公平办法,才算是彻底的革命。

——孙中山《耕者要有其田》

材料二 中国共产党如果不能迅速地恢复和发展生产,并首先使工人生活有所改善,并使一般人民的生活有所改善,那我们就不能维持政权,我们就会站不住脚,我们就会要失败。

——《毛泽东.选集》第4卷

材料三 十二亿人口怎样实现富裕,富裕起来以后财富怎样分配,这都是大问题。问题已经出来了,解决这个问题比解决发展起来的问题还困难配的问题大得很。我们讲要防止两极分化,实际上两极分化已然出现利用各种手段、各种方法、各种方案来解决这些问题。少部分获得了那么多财富,大多数人没有,这样发展下去总有一天会出现问配不公,会导致两极分化,到一定时候问题就会出来。

——《邓小平年谱》

(1)根据材料一,回答孙中山在土地政策上有何新举措?并结合所学知识,分析其政策发生变化的原因。

(2)根据材料二,概括毛泽东同志认为解决民生问题的重点和关键是什么?有何重要意义?

(3)根据材料三,指出邓小平的领导的改革有什么特点?结合所学知识,分析我国经济体制改革的目标。

(4)综合上述材料,指出从三民主义、毛泽东思想到邓小平理论有哪些共同追求?