材料 下表反映了新中国成立以来出国留学的情况。

| 阶段 | 目的地 | 总人数 | 学习的主要领域 |

| 1950~1965年 | 苏联和东欧国家 | 1.6万 | 以理科为重点 |

| 1972~1978年 | 美、日等49个国家 | 13万 | 学习和研究外国语言 |

| 1978~2000年 | 80多个国家 | 34万 | 以物理、化学、医学、计算机、数学和机械工程为主 |

| 2001~2011年 | 103个国家,但大部分集中在美、日、英、澳、加等 | 190万 | 以商务管理、工程学、数学和计算机科学以及社会科学为主 |

表中内容能够反映出新中国成立以来出国留学情况的多种变化趋势,请指出其中一种趋势并说明其形成的原因。

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办% | 民办% | 其他% | 不明% | |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.28 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.59 |

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。……废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。……20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。……留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

——张亚群《论清末留学教育的发展》

材料三

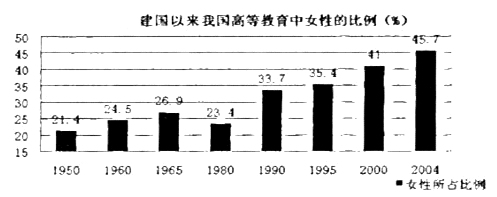

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化,并结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)根据材料三,建国以来我国高等教育中女性比例总体呈什么变化趋势?并结合所学,指出这一变化趋势对中国女性发展的意义。

材料 表1 1949—1957年我国各类高校数量及构成情况(单位:所)

| 年份 | 合计 | 综合大学 | 工业院校 | 农业院校 | 林业院校 | 医药院校 | 师范院校 | 语文院校 | 财经院校 | 政法院校 | 体育院校 | 艺术院校 | 其他院校 |

| 1949 | 205 | 49 | 28 | 18 | — | 22 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 18 | 27 |

| 1950 | 193 | 50 | 27 | 17 | — | 16 | 12 | 6 | 12 | 3 | 2 | 18 | 20 |

| 1951 | 206 | 47 | 36 | 15 | — | 27 | 30 | 8 | 19 | 1 | 1 | 18 | 4 |

| 1952 | 201 | 22 | 43 | 25 | 3 | 31 | 33 | 8 | 12 | 3 | 2 | 15 | 4 |

| 1953 | 181 | 14 | 38 | 26 | 3 | 29 | 33 | 8 | 6 | 4 | 4 | 15 | 1 |

| 1954 | 188 | 14 | 40 | 26 | 3 | 28 | 39 | 8 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 |

| 1955 | 194 | 14 | 42 | 26 | 3 | 28 | 42 | 8 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 |

| 1956 | 227 | 15 | 48 | 28 | 3 | 37 | 55 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 |

| 1957 | 229 | 17 | 44 | 28 | 3 | 37 | 58 | 8 | 5 | 5 | 6 | 17 | 1 |

表1能够反映我国高校变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一中国的节日习俗源远流长,内容十分丰富。

春节已有4千年历史,许多习俗在先秦时已出现。春节正值一年农事活动全部结束,人们祭祀神明,祈愿福佑。同时也是合家团圆、敦亲祀祖的日子。

清明节正值春耕春种的大好时节,同时也是祭祀祖先的重要时刻。

中秋节起源于西周,当时人们在秋收之际,拜谢月神和土地神的庇护。中秋节月亮圆满,象征阖家团圆,因而又叫“团圆节”。

腊八节源于先秦时,用来祭祀祖先和神灵,祈求丰收。

(1)据材料一,从政治、经济两方面分析中国传统节日是如何形成的。

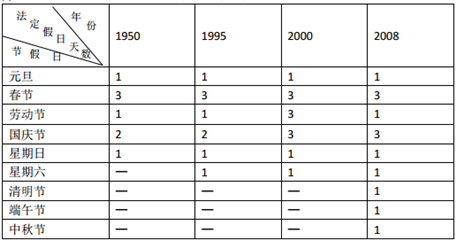

材料二1950~2008年我国部分节假日一览表

(2)上表能够反映我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的原因。

材料一 1850—1904年中国译著概况简表

时期 | 译著类别 | 译著来源 | 总计 | |||||

| 应用 科学 | 自然 科学 | 历史 地理 | 社会 科学 | 哲学 艺术 | 英美 | 日本 | ||

| 1850—1899 | 40% | 30% | 10% | 8% | 3.5% | 85% | 15% | 567种 |

| 1902—1904 | 10.5% | 21% | 24% | 25.5% | 11.3% | 16.8% | 62.2% | 573种 |

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一,概括1850—1904年中国译著的主要变化。并结合所学知识,简述你对这一变化的认识。

材料二 1950年~1956年全国图书出版统计表

[种数:种;印数:万册(张);印张数:千印张]

| 年份 | 种数 | 印数 | 印张数 | |

| 合计 | 其中:新出 | |||

| 1950 | 12153 | 7049 | 27463 | 590988 |

| 1951 | 18300 | 13725 | 70330 | 1262586 |

| 1952 | 13692 | 7940 | 78566 | 1698351 |

| 1953 | 17819 | 9925 | 75421 | 2134347 |

| 1954 | 17760 | 10685 | 93913 | 2509035 |

| 1955 | 21071 | 13187 | 107914 | 2798277 |

| 1956 | 28773 | 18804 | 178437 | 4316681 |

——据彭俊玲、曾辉《从版本图书看中国五十年代的图书出版业》

(2)根据材料,指出新中国成立初期图书出版发展的总体趋势,并分析这一趋势出现的原因。

古代中国 | 从孟子时代开始,“华夏正音”之外的语言被贬为“鹱(hù)鸟之音”,意思是并非人类的语言,读书人谁要学它,就是“下乔木而迁于幽谷”—自甘堕落。 |

近代中国 | 1862年,京师同文馆成立,陆续设有英文馆、法文馆、俄文馆、德文馆等。同文馆开始只招收10名学生,后扩大到100多名。 1904年,政府规定“中学堂以上必勤学洋文”;大学堂“必深通洋文”,译学馆“以储交涉之才”。 |

现代中国 第一阶段 | 教育部副部长钱俊瑞在1952年明确指出:“俄文,它是列宁、斯大林的语言,它是社会主义大门上的一把钥匙。我们学会俄文,就能打破语言、文字上的隔阂,搬掉放在我们发展中苏友谊大道上的一座大山。我们学会俄文,就能更加直接地学习苏联的先进经验,可以使我们祖国更加速向社会主义前进。我们学好了俄文,就可以更加促进两大民族的文化的交流,促进两大民族的友谊和合作。” |

现代中国 第二阶段 | 1978年底,《北京日报》刊出文章,号召“努力掌握外国语这个武器,为把我国建设成为伟大的社会主义强国贡献自己的力量。”1984年,教育部宣布“英语成为高考必考科目”。 |

(1)据材料,概括古代中国和近代中国对待外国语的态度,并结合所学知识分析其原因。

(2)1862年前后清政府开始了一场什么改革?1904年后学习日语人数显著增加的原因是什么?

(3)材料中现代中国两个不同阶段“外语热”有何不同?这种不同反映了国际政治经济格局怎样的变化趋势?

(1)中国汉代重视选拔人才,并强调品行,为此,实行了由下面向上推荐人才的选官制度,请写出其名称。汉武帝时期,以儒术取士成为这一制度的重要特点,从一个侧面反映了当时思想文化怎样的演变趋势?

(2)隋文帝以考试方式选拔官吏,废除了魏晋时期实行的九品中正制,一个重要的原因是九品中正制在执行的标准上存在什么弊端?在此基础上,科举制得以形成,其形成的标志是什么?

(3)科举制由士子自愿报名参加中央组织的选官考试,诗斌成为重要的考试内容,最后依据考试成绩来选拔人才。请据此分析科举制实行的政治、文化意义。

(4)历史往往极具戏剧性。明清时期,科举考试禁锢了知识分子的思想,在清末被废除。但是,这一时期的英国通过借鉴中国的科举制度创立了文官考试制度,比较好地解决了行政人才的选拔问题.请从制度的政治属性这个角度来解释这一戏剧性的历史现象?

(5)科举制作为一种人才选拔制度,是中华文明的重要成果,今天中国实施人才强国战略必须要借鉴科举制度的积极理念和价值。请综合上述材料概括其对当前人才选拔的借鉴价值。

材料 中华人民共和国成立以来,我国基础教育教材改革历经曲折发展。

| 时间 | 内容 | 备注 |

| 1949~1956年 | 基本方针“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用成分,借助苏联经验,建立新民主主义教育”。成立人民教育出版社,承担编写国家统一教材的任务,于1951年出版了第一套中小学全国通用教材。 | 除旧布新,初步确立了我国中小学新课程体系,形成了全国统一教学计划、统一教学大纲与统一教科书的“大一统”课程模式。 |

| 1957~1965年 | 加强知识教学与劳动教学相结合,缩短学制、精简课程。1960年,人教社按要求,赶编了第三套全国通用教材,把12年学完的内容压缩到10年,供试验10年制的学校选用。各地开始自编教材。 | 文化教育曲折中前进。首次提出设置选修课;重视地方教材、乡土教材的编写。 |

| 1966~1976年 | 没有统一的教育方针、教学大纲、教科书,各地自编生活式教材,生活、社会、革命构成了全部的课程。 | 红色教材,服务于阶级斗争。 |

| 1977~1985年 | 重建人教社,组织“中小学教材编写工作会议”,集中编写第五套全国通用的十年制中小学教材。 | 恢复与调整,吸收了国际中小学课程改革的经验和教训,清除了十年动乱时期教材中的许多谬误内容,具有过渡性。 |

| 1986~1999年 | 1992年,允许一些地区和单位按大纲初审稿编写教材。为与义务教育课程计划相衔接,1996年,人教社编写和修订第七套全国通用中小学教材。1999年提出“跨世纪素质教育工程”。 | 重建与创新,打破“集权制”的绝对支配地位,因地制宜,“一纲多本”,编审分离;教材市场化。 |

| 1999年~至今 | “教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展……体现学生身心发展特点……注重学生探究,并提出观察、实验、操作、调整、讨论的建议”,增加“选修课程”“活动课程”。 | 探索与深化,大胆借鉴国际上的先进经验,“个性发展”;教材突出基础性、启发性、实践性、时代性、现代性、综合性。 |

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

| A.深受到苏联模式影响 | B.建立完整的高等教育体系 |

| C.农轻重比例协调发展 | D.国家工业化战略开始实施 |

| A.建国初期人民教育的奠基 | B.工业化经济建设的需要 |

| C.社会发展以及国家的重视 | D.适应经济全球化的要求 |