材料一 然而到了19世纪60年代,它的弱点暴露无遗,内部很不稳定,对外则比想象中虚弱许多。其关键弱点既是政治的,又是经济的。亚历山大二世所推行的改革与其说是振衰起敝的灵丹妙药,不如说是暴露疾病的症状。

——【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆《资本的年代》

材料二 责任感和时代要求的结合,促使他(亚历山大二世)充满活力地在其任期的头十年完成了改革的绝大多数工作。……在其统治末期,他成了一个悲剧性人物,……他以及俄国的悲剧在于他没有明确的思想,……不知道该怎样把其基本保守的本能和19世纪下半叶现代化的要求协调起来。由于不能高瞻远瞩,所以,他在许多同时代人眼中有时像个改革家,而有时则又像个改革的反对派。

——【美】沃尔特·G·莫斯《俄国史》

材料三 如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制转变的道路上的一步。不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。

完成下列要求:

(1)指出俄国统治者为克服材料一中的“关键弱点”采取的重大举措,结合所学知识分析这一举措的局限性。

(2)结合所学知识指出亚历山大二世在政治体制和司法制度方面采取的改革措施。据材料二分析他在统治末期成为“悲剧性人物”的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,指出农奴制改革是俄国历史转折点的表现。

材料一:在1825—1855年尼古拉一世统治的30年间,已爆发了500多次农民骚动。随着克里米亚的灾难,农奴的不断上升的压力变得不可抗拒起来,尼古拉的继任者亚历山大二世把解放农奴当作代替革命的唯一办法。亚历山大作这决定时也受到许多贵族的鼓励,这些贵族赞成解放农奴是为了利用日益工业化和城市化的欧洲对谷物的不断增长的需求。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 一个俄国官员在“二一九法令”颁布后,评价农民的变化时说:“人民挺起腰杆来了,样子变了,面貌表情,步履姿势,言论谈吐,一切都变了。”

材料二:俄国史学家尽管一致承认列宁有关革命形势的概念是正确的,但围绕如何解释这种概念仍有分歧。德国史学家全面否定这种概念,认为涅奇金娜提出的农村大量骚动对政府有关农民问题的政策产生决定性影响的观点是站不住脚的。„„施拉姆认为,改革前几十年的种种情况并非证明“沙皇和贵族坐在火药桶上”,更不能够谈什么农民革命,只是一小部分农民愤愤不平,而穿上军装的昔日农奴在克里米亚战争期间,“忠心耿耿地为自己祖国和自己沙皇”作战。

——摘编自张广翔《德国学者关于俄国1861年改革研究述评》

(1)根据材料一和所学知识概括亚历山大二世解放农奴的原因。

(2)概括材料二的观点,并结合1861年俄国农奴制改革的内容作简要说明。

(3)材料三中德国与俄国学者争论的焦点是什么?我们应该如何对待史学争议问题?

材料一 1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演讲说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情……因而,从上面解决比从下面解决好得多。”

——摘自孙成木《俄国通史简编》

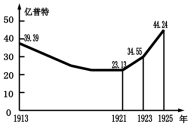

材料二 图为俄国粮食产量变化曲线:

材料三 1989年共产主义制度在波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利罗马尼亚保加利亚的崩溃,当然还有东德——它以并入联邦德国而整体消失……一度令人畏惧的柏林墙被敲成一片片碎片做了纪念品。1991年12月底,飘扬在克里姆林宫镰刀锤子的苏联红旗徐徐降下,俄罗斯的白蓝红三色旗升上了克里姆林宫上空。

——据《俄罗斯史》

(1)材料一反映了俄国社会的什么问题?这一问题的解决对俄国产生了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括俄国粮食产量的变化趋势并指出其基本原因。

(3)材料三指的是什么历史事件?这一事件的发生带给我们什么启示?

1861年改革是俄国历史上的一个重大转折点。阅读下列材料:

材料一 对于绝大多数政府高官和贵族而言,俄国之所以没有像西欧国家那样屡遭动荡,就是因为维护了传统的农奴制法律和习俗,反对思想自由和各种“蛊惑性”的学说。……但是随着俄国受教育阶层的西方化和启蒙思想在贵族中间的传播,他们开始承认农奴制已经成为俄国的道德污点。许多受西方观念影响的贵族都面临着日常生活方式与文化价值观之间的矛盾:一方面农奴制让他们在物质利益上获得特权,但另一方面他们接受的教育和思想让他们无法否认农奴制的不公平性。

——摘编自张广翔、李振文《再论亚历山大二世与俄国1861年改革》

材料二 改革后全俄每个农民(成年男性)平均分到份地3.4俄亩,而农民家庭维持最低生活需要的份地数量为8-9.5俄亩.此外“国家从地主手中赎买的土地平均价格为每俄亩38卢布,将土地转手出售给农民时每俄亩价格高达63卢布”。为了帮助农民赎买土地,政府成立了农民土地银行向农民贷款,农民可在49年内还清货款,但要支付高额利息.

——摘编自袁丽丽《<俄国1861年改革>一课的再思考》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出当时俄国贵族对农奴制的认知有何变化?结合所学知识,分析其认识变化的原因。

(2)据材料二,指出俄国“二一九”法令的主要内容。据此分析改革的实质。

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出农奴制在俄国历史发展进程中的影响。

材料一 “攘夷”这一强烈的目的意识,使维新领导者们的思想有着鲜明的两重性。一方面,他们认识到当时攘夷是行不通的,从而转向了积极的开国论,即通过学习西方,由“文明开化”、“富国强兵”而最终实现攘夷的目的。……另一方面,他们一直没有忘记利用天皇的权威和民众的纯朴信仰来为自己的政治目的服务。

——崔世广《明治维新的思想历程刍论》

材料二 责任感和时代要求的结合,促使他(亚历山大二世)充满活力地在其任期的的头十年完成了改革的绝大多数工作。……在其统治末期,他成了一个悲剧性人物,……他以及俄国的悲剧在于他没有明确的思想,……不知道该怎样把其基本保守的本能和19世纪下半叶现代化的要求协调起来。由于不能高瞻远瞩,所以,他在许多同时代人眼中有时像个改革家,而有时则又像个改革的反对派。

——【美】沃尔特·G·莫斯《俄国史》

请回答:

(1)据材料一,指出明治维新领导者思想的“两重性”,并结合明治维新中教育改革的举措加以说明。

(2)结合所学知识,指出亚历山大二世在政治体制和司法制度方面采取的改革措施。据材料二,分析他在统治末期成为“悲剧性人物”的原因。

(3)综合上述材料,请你谈谈从俄日两国改革中得出的改革启示。此资料来源于:中学

材料一 什么力量迫使他们搞改革呢?这就是把俄国拖上资本主义道路的力量。地主农奴主不能阻挠俄国同欧洲商品交易的增长,不能保持住旧的崩溃的经济形态。如克里米亚战争显示出农奴制俄国的腐败和无能。解放以前农民的“叛乱”每十年都要高涨一次。这使头号大地主亚历山大二世不得不承认,从上面解放比等待下面推翻要好些。

——列宁《“农民改革”和无产阶级农民革命》

材料二 1854—1887年部分省区土地价格的变动情况。(单位:卢布)

| 省名 | 1854—1859年1861年每俄亩的平均价格 | 0861年每俄亩定出的赎买贷款 | 每俄亩农民事实上支付 | 自由市场上每俄亩土地价格 | ||

| 1863—1873年 | 1882年 | 1887年 | ||||

| 沃罗涅日 | 25.93 | 33.11 | 69.26 | 41.07 | 53.87 | 82.41 |

| 库尔斯克 | 30.14 | 40.91 | 75.55 | 40.42 | 81.78 | 112.22 |

——李桂英《亚历山大二世1861年农民改革研究》

材料三 1861年俄国自上而下的改革,延缓了革命但并不能消除革命。这次改革是按照农奴主利益进行的,因此,农奴制废除的很不彻底。改革后,沙皇政权基本原封不动,大部分的土地还是掌握在贵族地主手里,保存了贵族地主大土地占有制……俄国引起革命的各种社会矛盾,依然存在,并且继续在发展。

——张兴仪《浅谈一八六一年俄国农奴制改革》

(1)据材料一,归纳俄国进行农奴制改革的原因。

(2)材料二反映了哪些经济现象?分析这些现象对农民的影响。

(3)据材料二并结合所学知识,分析为什么说1861年改革“延缓了革命但并能消除革命”。

7 . 材料一 在克里米亚战争之后的数十年间,西欧因决定性地促成了俄国的工业化而进一步削弱了俄罗斯的旧制度。在1917年投入俄罗斯工业的5亿英镑中,有之一以上是由外国投资构成的。(俄国)工厂工人的数目从1865年的381000人上升到1890年的1620000人,进而又上升到1898年的3000000人

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的

——《列宁全集》

(1)据材料一,分析俄国工人数量迅速增长的主要原因。据所学知识,请列举出其他一条原因.

(2)据材料二,归纳1861年以后俄国历史发展的政治特点。结合所学知识,指出列宁所说“从政治观点来看也是正确的”史实依据。

(3)结合上述材料,说明促进国家发展的主要因素。

材料一 人们有理由推断,农民对解放宣言会无比感激,无比高兴。可实际上,宣言在农民中间引起的与其说是欣喜,不如说是失望理解这一奇特的事实,我们就必须努力置身于农民的立场来看待这个问题。有我们必须注意到,所有那些含含糊糊、激情洋溢的有关自由劳动、人类尊严、民族进步一类的言辞,落到俄国农民耳朵里,犹如雨滴砸在花岗岩上一般。他想要的不过是一座可以住的房子,有食物吃,有钱买衣服穿而已。

——编自华莱士《俄国》

材料二 1861年俄国自上而下的改革,延缓了革命但并不能消除革命。这次改革是按照农奴主利益进行的,因此,农奴制度废除的很不彻底。改革后,沙皇政权基本原封不动,大部分的土地还是掌握在贵族地主手里,保存了贵族地主大土地占有制。俄国引起革命的各种社会矛盾依然存在,并且继续在发展。

——编自张兴仪《浅谈一八六一年俄国农奴制改革》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,分析“农民”对“解放宣言”不满的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,为什么说1861年改革“延缓了革命但并不能消除革命”?

农奴制改革是俄国历史上的重要事件,它具有明显的历史局限性。阅读下列材料:

材料一 人们有理由推断,农民对解放宣言会无比感激,无比高兴。可实际上,宣言在农民中间引起的与其说是欣喜,不如说是失望。要理解这一奇特的事实,我们就必须努力置身于农民的立场来看待这个问题。有一点我们必须注意到,所有那些含含糊糊、激情洋溢的有关自由劳动、人类尊严、民族进步一类的言辞,落到俄国农民耳朵里,犹如雨滴砸在花岗岩上一般。他想要的不过是一座可以住的房子,有食物吃,有钱买衣服穿而已。

——摘编自华莱士《俄国》

材料二 克里米亚战争的失败逼迫沙皇政府展望未来并加快现代化的步伐,因为如若不然,俄国就会永远不再是一个强国。但是,沙皇政府则怀旧地回顾过去,希望改革能巩固俄国而无须削弱独裁统治。政府对待贵族的态度反映了它最重要的艰难选择:一方面,想要实施现代化的欲望促使它有时候采取与其需要相反的行动,例如,解放农奴。另一方面,想要保持独裁专制制度和社会稳定性的愿望,又促使沙皇把贵族作为传统的基础来依靠。

——摘编自莫斯《俄国史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析“农民”对“解放宣言”不满的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析俄国农奴制改革具有保守倾向的原因。

(3)据上述材料,总结俄国农奴制改革“怀旧”保守致使改革不彻底的教训。

10 . 【历史—选修1:历史上重大改革回眸】

俄国1861年农奴制改革的影响重大而深远。阅读下列材料:

材料一在俄国,“解放”农民的是地主自己,是专制沙皇的地主政府和它的官吏。……一在俄国,农奴制崩溃以后,城市的发展、工厂的增加、铁路的修建愈来愈迅速了。农奴制的俄国被资本主义的俄国代替了。……农奴被新一代的农民代替了。这新一代农民常常外出做零工,他们在城市里从流浪生活和雇佣劳动的痛苦经历中学会了一些东西。在大城市中,工厂里的工人人数日益增加。工人渐渐联合起来,展开反对资本家和反对政府的共同斗争。

——列宁《农奴制崩溃五十周年》

材料二改革决定之所以非常复杂,就是因为它是官僚机构的改革方案。地主方案很简单,一切土地归地主。农民方案很简单,无须赎买,就得到全部土地,唯独专制制度的方案带有妥协性,错综复杂。没有政府的参加,这个方案就无法实现。……无论从哪一方面去研究1861年的改革,我们都可以发现,这是一条在所有可能向新制度发展的道路中最缓慢的道路。

——波波夫《俄国一八六一年“伟大改革”的内幕》

请回答:

(1)结合所学知识,指出地主“解放”农民的主要原因。据材料一,归纳列宁对农奴制改革的认识。

(2)据材料二,说明“专制制度的方案”得以实现的重要因素。结合所学知识,指出实施这一方案的具体措施。