材料一:“盖世有质文,则治有损益;故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳兮,又造纸以当策。……揽之则舒,舍之则卷;可屈可伸,能幽能显。若乃六亲乖方,离群索居……援笔飞书。写情于万里,精思于一隅。”

——晋书五十一卷《纸赋》

材料二:造纸术西传过程一览表

| 时间 | 重大事件 | 时间 | 重大事件 |

| 793年 | 大马士革开办了造纸厂 | 1348年 | 法国建立造纸场 |

| 900年 | 造纸术传入埃及 | 1405年 | 由法国传入比利时 |

| 1150年 | 阿拉伯人渡过地中海,在西班牙的沙提瓦城建起了一座造纸厂 | 1494年 | 传入英国 |

| 1189年 | 由西班牙传入法国的耶洛城 | 1567年 | 传入俄国 |

| 1276年 | 阿拉伯人通过地中海,经西西里岛在意大利建立了造纸厂 | 1694年 | 由荷兰传入美国 |

——根据王连科的《造纸术从中国走向世界》编制

材料三 18世纪之后,欧洲各国的纸张生产,逐步从手工劳动方式向机械操作过渡,改进了工艺,提高了效率和质量,翻开了造纸工业新的一章。……(但是我国在纸发明以后)1700年内一直停留在手工造纸阶段,直到1881年(清光绪七年)在上海成立了由美商出面经营的华章造纸厂,中国才有了第一家机器造纸厂。

——王连科《造纸术从中国走向世界》

(1)材料一中“作契以代绳”、“造纸以当策”各指什么?分析纸在人类文明演进中的地位和作用。

(2)请指出材料二中一处明显的史实错误并说明理由。结合所学知识概括造纸术对欧洲历史发展的推动作用。

(3)结合材料三,简要分析18世纪之后欧洲“翻开造纸工业新的一章”而中国却长期“停留在手工造纸阶段”的原因。

2 . 法律的地位和作用始终是政治生活中的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一道之以政,齐之以刑,民免(无罪)而无耻(羞耻);道之以德,齐之以礼,有耻且格(规矩)。

——(摘自《论语》)

君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。

——(摘自《荀子·大略》)

材料二1912年3月11日,孙中山签署并颁布了由参议院制定的《临时约法》。1921年他却在《五权宪法》中指出:“在南京定出来的民国约法里头,只有‘中华民国主权属于国民全体’的那一条,是兄弟所主张的,其余都不是兄弟的意思。”在一次讨论中他又说:“内阁制,纯恃国会,中国本身基础,犹甚薄弱……国会且然,何有内阁?……我以为这个执行约法,只有一年半载的事情,不甚要紧,等到后来再鼓吹我的五权宪法,也未为晚。”

——(据李伟迪《孙中山与<中华民国临时约法>的制定》等)

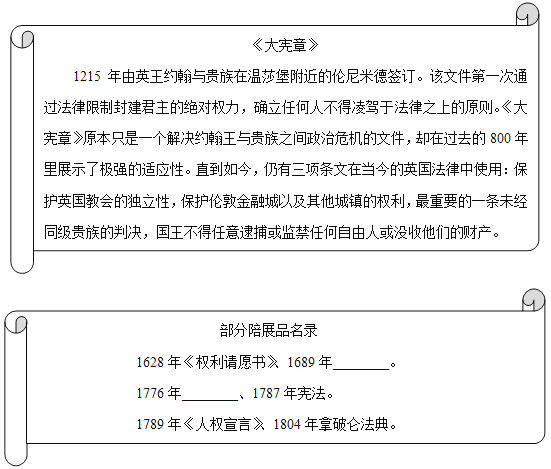

材料三大英图书馆为纪念《大宪章》签署800周年,开展了主题为“大宪章:法律·自由·遗产”的展览。主办方还从全世界著名的法律文件中选取了陪展品。

——(据2015年3月19日《环球时报》)

(1)据材料一,从德(礼)刑(法)关系角度分别指出孔子和荀子政治思想的特点。

(2)据材料二,概括孙中山对《临时约法》不满意的理由,结合当时政局,指出他依然签署和颁布《临时约法》的主要原因,这体现了他怎样的政治品质?

(3)据材料三并结合所学知识,简释大英图书馆为什么以“法律·自由·遗产”作为展览主题来纪念《大宪章》签署800周年。“部分陪展品名录”中空白处应补充的法律文件是什么?任选其中一个补充的文件说明其人选的理由。

3 . 法治是人类政治文明的重要表现。

材料一从《法经》到《大清律》,中国封建法典具有明晰的因革关系,长期以来自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,一切法典、法规皆以君主名义颁行,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。同样的行为不一定同罪,同样的罪名不一定同样处刑,行为人的等级身份和血缘关系成为定罪量刑的必要前提。皇帝掌握国家最高司法权。中央设司法机构,辅佐皇帝的重臣可以过问司法,但是司法长官不能过问行政。地方的行政官吏兼任司法审判。

——叶孝信《中国法制史》

材料二《人权宣言》节选《拿破仑法典》节选

| 人们生来就是而且始终是自由平等的,任何政治结合的目的都在于保存人的自然和不可动摇的权利,这些权利包括自由、财产和反抗压迫。 法律是公共意识的表现,所有公民都有权参与政府。每位公民都有言论、著述和出版自由。 对私有财产的保护是神圣不可侵犯的权利。 |

| 第8条:所有法国人都享有民事权利。民事权利是指非政治性权利。 …… 第488条:满21岁为成年,每个人从成年之日起,都享有平等的民事行为能力。 …… 第546条:给予动产和不动产所有人以充分广泛的权利和保障。 |

材料三梁启超认为:“以今日之中国视泰西,中国固为野蛮也。其重要原因之一就在于西方各国重视法治,能做到以法治国,所以西方各国日益强盛。而晚清统治,长期以来以守旧为荣,以变法为戒。久而久之,严重阻碍了社会的进步与国家的富强,形成国势日衰的局面。立宪法为一切法度的根源……国会是确立法治国家的基础……行司法独立为立宪政治之根本。”

孙中山认为:“宪法者,国家之构成法,亦即人民权利之保障书也。宪法是立国的基础,国家强弱之点尽在宪法。有了良好的宪法,才能建立一个真正的共和国。政治上的宪法,就是支配人事的机器……我们现在来讲民治,就是要把机器给予人民。”

李大钊认为:“现在的法律是阶级的法律,在法律的下面有经济的构造作它一切的基础。经济组织一有变动它就跟着变动。照法律而言,必须将旧的经济生活与秩序,废止之,扫除之,如私有权。另规定一种新的经济生活与秩序,将资本财产法、私有法改为公有法之一种制度。”

——贾孔会《中国近代法律思想与法制革新》

(1)结合材料和所学,概括中国古代法律制度的特点,分析其形成的原因。

(2)结合材料和所学,指出《人权宣言》与《拿破仑法典》两部法律文件内容的异同。

(3)结合所学,从社会发展与法律思想变迁的角度对材料进行解读。

我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,他们都从他们的“造物主”那边被赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,所以才在人们中间成立政府。而政府的正当权力,则系得自被统治者的同意。如果遇有任何一种形式的政府变成损害这些目的的,那末,人民就有权利来改变它或废除它,以建立新的政府。这新的政府,必须是建立在这样的原则的基础之上,并且是按照这样的方式来组织它的权力机关,庶几就人民看来那是最能够促进他们的安全和幸福的。诚然,谨慎的心理会主宰着人们的意识,认为不应该为了轻微的、暂时的原因而把设立已久的政府予以变更;而过去一切的经验也正是表明,只要当那些罪恶尚可容忍时,人类总是宁愿默然忍受,而不愿废除他们所习惯了的那种政治形式以恢复他们自己的权利。然而,当一个政府恶贯满盈、倒行逆施、一贯地奉行着那一个目标,显然是企图把人民抑压在绝对专制主义的淫威之下时,人民就有这种权利,人民就有这种义务,来推翻那样的政府,而为他们未来的安全设立新的保障。

——转引自:李道揆著:《美国政府和美国政治》

⑴简述《独立宣言》发表的背景。

⑵概括《独立宣言》体现的民主思想。

材料一:18世纪中叶,北美殖民地资本主义经济迅速发展,随着美利坚民族的形成,民族意识逐渐增强。危急关头,各殖民地代表在费城召开大陆会议,决定联合抗英,建立大陆军,任命华盛顿为总司令。

美国独立战争得到国内外人民群众的拥护与支持(参加独立战争的国际志愿人员约7000人),同时执行灵活的外交政策,利用国际矛盾取得了法、西、荷等国的援助。

(1)根据材料一概括华盛顿领导的独立战争取得胜利的客观原因。

材料二:对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。……他把他的法典带到被他征服的国家里,这个法典比历来的法典都优越的多;它在原则上承认平等。

——恩格斯《德国状况》

(2)依据材料二说明恩格斯为什么会认为拿破仑“在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人”?

材料三:“革命以来迭次发生乱事,均因各国援助一派武人,呈其野心所致。故非排除扰乱中国之外国势力,中国之统一和平乃不可能。”

──1924年11月孙中山答记者问

(3)材料四中的孙中山对“革命以来迭次发生乱事”的背景分析是否正确?形成这种看法的原因何在?

材料四:在西方世界日益关注中国的过程中,《时代》周刊是最典型的代表。毛泽东和邓小平曾分别于1949年3月和1979年1月、1985年9月成为《时代》周刊的封面人物。

图一 图二 图三

注:

图一标题写着:中国正迈步走向民主统一。

图二标题写着:邓小平,中国新时代的形象。

图三标题写着:中国正在远离马克思。画面对毛和邓两个不同时代的生活进行了对比。一边是革命的队伍高举着马克思的画像,农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族,高楼大厦,汉堡包,照相机等消费品。

(4)图一、图二中《时代》周刊将上述两人列为当时封面人物的主要原因分别是什么?你如何看待图三中《时代》周刊标题的观点?用改革开放三十年来的实践论证你的观点。