名校

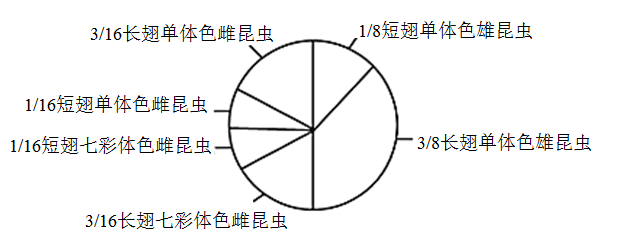

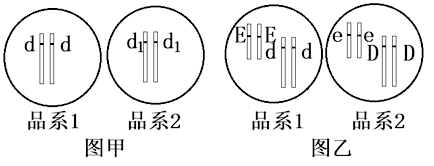

1 . 某XY性别决定型昆虫的长翅和短翅、七彩体色和单体色分别由基因A(a)、B(b)控制,其中有一对基因位于性染色体上。科研人员将长翅七彩体色雌性昆虫与短翅单体色雄性昆虫进行杂交,得到F1全为长翅单体色,F1雌雄个体交配,得到F2的表现型及比例如图所示。

(1)这两对相对性状的遗传符合_____________ 定律。控制七彩体色和单体色的基因位于_____________ 染色体上,F1雄昆虫的基因型是_____________

(2)F2长翅单体色雄性个体中杂合子占_____________ ,让F2中长翅单体色雌雄果蝇随机交配,F3中短翅单体色雌性个体所占的比例为_____________

(3)研究者在此昆虫的野生型种群中发现了朱砂眼隐性突变体——朱砂眼a(h1h1)和朱砂眼b(h2h2),现要通过一次杂交实验判断朱砂眼a和b是否由同一对等位基因控制,请你写出简单的实验思路并预期实验结果及结论。

实验思路:_________________

预期实验结果及结论:________________

(4)研究表明,位于一对同源染色体上位置相距非常远的两对等位基因,与非同源染色体上的两对等位基因在形成配子时的比例很接近而难以区分。已知在减数分裂时,雌昆虫同源染色体的非姐妹染色单体间都发生交叉互换,而雄昆虫不发生。假设控制昆虫翅无斑和有斑的等位基因(D、d),与控制昆虫长翅和短翅的等位基因(A、a)位于一对同源染色体上且相距非常远。研究小组通过以下杂交实验证实了该假设是正确的,但子代表型及比例出现两种结果,见下表:

请画出结果I所对应的亲本雄昆虫中控制这两种性状的基因在染色体上的位置关系:______________ 。

(注:用“ ”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序);结果Ⅱ的表型比例为

”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序);结果Ⅱ的表型比例为_____________ 。

(1)这两对相对性状的遗传符合

(2)F2长翅单体色雄性个体中杂合子占

(3)研究者在此昆虫的野生型种群中发现了朱砂眼隐性突变体——朱砂眼a(h1h1)和朱砂眼b(h2h2),现要通过一次杂交实验判断朱砂眼a和b是否由同一对等位基因控制,请你写出简单的实验思路并预期实验结果及结论。

实验思路:

预期实验结果及结论:

(4)研究表明,位于一对同源染色体上位置相距非常远的两对等位基因,与非同源染色体上的两对等位基因在形成配子时的比例很接近而难以区分。已知在减数分裂时,雌昆虫同源染色体的非姐妹染色单体间都发生交叉互换,而雄昆虫不发生。假设控制昆虫翅无斑和有斑的等位基因(D、d),与控制昆虫长翅和短翅的等位基因(A、a)位于一对同源染色体上且相距非常远。研究小组通过以下杂交实验证实了该假设是正确的,但子代表型及比例出现两种结果,见下表:

亲本杂交组合 | 子代表现型及比例的两种结果I和Ⅱ |

无斑长翅×无斑长翅 | I:无斑长翅:无斑短翅:有斑长翅=4:2:2 |

Ⅱ:无斑长翅:无斑短翅:有斑长翅:有斑短翅=? |

(注:用“

”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序);结果Ⅱ的表型比例为

”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序);结果Ⅱ的表型比例为

您最近一年使用:0次

2022-11-09更新

|

1070次组卷

|

9卷引用:山东省任兴高中联盟2020-2021学年高三11月联考生物试题

名校

2 . 某地区野生型果蝇(正常眼色)种群中发现两只突变型褐眼雌果蝇,分别记为果蝇A和果蝇B。为研究果蝇A和果蝇B的突变是否为同一突变类型,进行了如下实验(突变基因均能独立控制褐色素的合成而表现褐眼)。据此分析正确的是( )

组别 | 亲本 | 子代表现型及比例 |

实验一 | A×纯合正常雄果蝇 | 40正常(♀):38褐眼(♀):42正常(♂) |

实验二 | B×纯合正常雄果蝇 | 62正常(♀):62褐眼(♀): 65正常(♂):63褐眼(♂) |

实验三 | 实验二的子代褐眼 雌、雄果蝇互相交配 | 25正常(♀):49褐眼(♀): 23正常(♂):47褐眼(♂) |

| A.果蝇A发生了隐性突变,突变基因位于X染色体上 |

| B.果蝇B发生了显性突变,突变基因位于常染色体上 |

| C.实验三的子代雌、雄果蝇中,褐眼∶正常眼≈2∶1,可能存在显性纯合致死效应 |

| D.让果蝇A与实验二中F1代褐眼雄果蝇杂交,其后代出现褐眼果蝇的概率是2/3 |

您最近一年使用:0次

2021-11-02更新

|

833次组卷

|

2卷引用:辽宁省大连市24中2020-2021学年高三上学期期中Ⅱ生物试题

真题

名校

3 . 果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性、刚毛(B)对截毛(b)为显性.为探究两对相对性状的遗传规律,进行如下实验。

(1)根据实验结果,可以推断出等位基因A、a位于______ 染色体上;等位基因B、b可能位于______ 染色体上。

(2)用某基因的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛。在实验一和实验二的 中,符合上述条件的雄果蝇在各自

中,符合上述条件的雄果蝇在各自 中所占的比例分别为

中所占的比例分别为______ 和______ 。

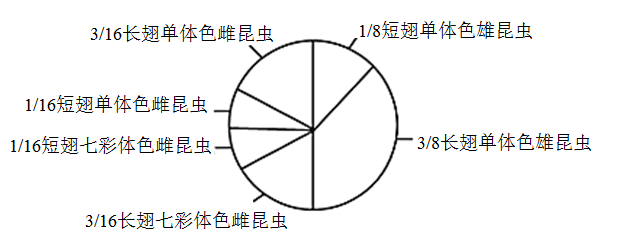

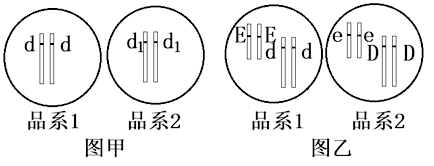

(3)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系。两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型—黑体。它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为d和 基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示,为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换)

基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示,为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换)

Ⅰ.用______ 为亲本进行杂交,如果 表现型为

表现型为______ ,则两品系的基因组成如图甲所示;否则,再用 个体相互交配,获得

个体相互交配,获得 ;

;

Ⅱ.如果 表现型及比例为

表现型及比例为______ ,则两品系的基因组成如图乙所示;

Ⅲ.如果 表现型及比例为

表现型及比例为______ ,则两品系的基因组成如图丙所示。

亲本组合 |

|

| ||||||

实验一 | 长翅刚毛(♀)×残翅截毛(♂) | 长翅刚毛 | 长翅刚毛 ♀ | 长翅刚毛 ♂ | 长翅截毛 ♂ | 残翅刚毛 ♀ | 残翅刚毛 ♂ | 残翅截毛 ♂ |

6: | 3: | 3: | 2: | 1: | 1 | |||

实验二 | 长翅刚毛(♂)×残翅截毛(♀) | 长翅刚毛 | 长翅刚毛 ♂ | 长翅刚毛 ♀ | 长翅截毛 ♀ | 残翅刚毛 ♂ | 残翅刚毛 ♀ | 残翅截毛 ♀ |

6: | 3: | 3: | 2: | 1: | 1 | |||

(2)用某基因的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛。在实验一和实验二的

中,符合上述条件的雄果蝇在各自

中,符合上述条件的雄果蝇在各自 中所占的比例分别为

中所占的比例分别为(3)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系。两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型—黑体。它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为d和

基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示,为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换)

基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示,为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换)

Ⅰ.用

表现型为

表现型为 个体相互交配,获得

个体相互交配,获得 ;

;Ⅱ.如果

表现型及比例为

表现型及比例为Ⅲ.如果

表现型及比例为

表现型及比例为

您最近一年使用:0次

2021-10-25更新

|

1499次组卷

|

11卷引用:2015年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试生物(山东卷)

2015年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试生物(山东卷)山东省潍坊市昌乐县二中2019-2020学年高三上学期期末生物试题2016届山西省阳泉十七中高三模拟考试理综生物试卷2016届山西省山西大学附属中学高三10月考生物试卷2015-2016学年浙江省温江中学高三上一诊生物模拟试卷2015-2016学年浙江省温江中学高三上一诊模拟生物试卷四川省成都龙泉第二中学2018届高三高考模拟考试理科综合生物试题(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题8 生物的变异与进化 教学案江西省九江市一中2021-2022学年高二上学期 第一次月考生物试题(已下线)2021年新高考河北生物高考真题及变式题(6)江西省吉安市一中2021-2022学年高二上学期11月2日周考生物试题

名校

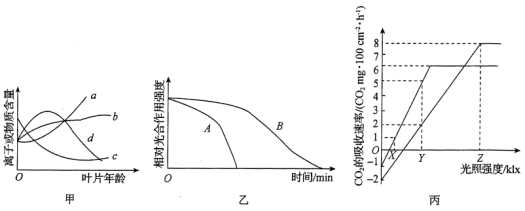

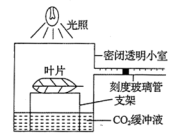

4 . 小麦和玉米是我国北方地区普遍种植的农作物。一般情况下,在相对较弱光照条件下,小麦叶片的光合作用强度比玉米高;随着光照强度的提高,小麦叶片的光合作用强度不再增加时,玉米叶片的光合作用强度仍会继续提高。造成该现象的原因是玉米叶肉细胞的暗反应途径能够利用细胞间隙较低浓度的CO2继续进行光合作用。某生物兴趣小组的同学利用小麦和玉米为材料开展了一系列实验,验证了不同因素对光合作用的影响,实验过程或结果如图所示。请分析回答下列问题:

(1)该小组分别测定了两种作物不同年龄叶片中,部分无机盐离子及其他物质的含量变化,如图甲所示,其中能反映Mg2+在小麦和玉米叶片中含量变化的曲线是_____________ ,判断依据是____________ 。

(2)该小组将刚切下的小麦和玉米叶片,分别放入温度和光照强度均较高的密闭环境中,定时测定相对光合作用强度的变化,并绘成如图乙所示曲线。其中能够代表玉米的是曲线_________ (填图中字母);分析该曲线变化的原因:_____________ 。

(3)该小组测定了小麦和玉米叶片在一定的CO2浓度和适宜温度条件下,光合作用强度随光照强度的变化,如图丙所示。

①当光照强度为Y时,小麦光合作用制造的有机物是玉米的____________ 倍;当光照强度为Z时,小麦光合作用制造的有机物是玉米的___________ 倍。

②假定一昼夜中白天光照时间为12 h,当光照强度为Y时,__________ (填作物名称)一定不能正常生长,原因是____________ 。

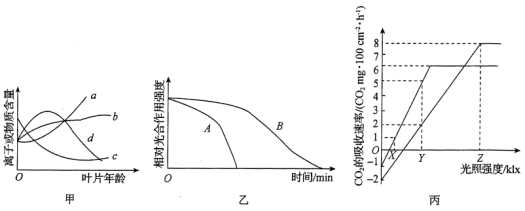

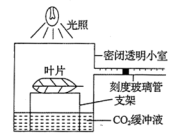

③该小组某同学,在分别测定小麦和玉米叶片的实际光合速率时,设置了如下图所示的装置,其中的CO2缓冲液能够维持密闭小室中CO2浓度的相对稳定。该同学__________ (填“能”或“不能”)实现实验目的,理由(或建议)是________________ 。

(1)该小组分别测定了两种作物不同年龄叶片中,部分无机盐离子及其他物质的含量变化,如图甲所示,其中能反映Mg2+在小麦和玉米叶片中含量变化的曲线是

(2)该小组将刚切下的小麦和玉米叶片,分别放入温度和光照强度均较高的密闭环境中,定时测定相对光合作用强度的变化,并绘成如图乙所示曲线。其中能够代表玉米的是曲线

(3)该小组测定了小麦和玉米叶片在一定的CO2浓度和适宜温度条件下,光合作用强度随光照强度的变化,如图丙所示。

①当光照强度为Y时,小麦光合作用制造的有机物是玉米的

②假定一昼夜中白天光照时间为12 h,当光照强度为Y时,

③该小组某同学,在分别测定小麦和玉米叶片的实际光合速率时,设置了如下图所示的装置,其中的CO2缓冲液能够维持密闭小室中CO2浓度的相对稳定。该同学

您最近一年使用:0次

2021-02-22更新

|

2526次组卷

|

3卷引用:湖北省随州市一中2020-2021学年高三11月月考生物试题

名校

5 . 用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图所示。下列分析正确的是( )

| A.曲线I和III的各子代间A和a的基因频率始终相等 |

| B.曲线II的F3代中纯合体的比例是3/5 |

| C.曲线Ⅲ的F3代中纯合体的比例是7/10 |

| D.曲线IV的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1 |

您最近一年使用:0次

2020-12-05更新

|

1886次组卷

|

3卷引用:黑龙江省大庆市铁人中学2020-2021学年高三11月阶段检测生物试题

6 . 果蝇的眼色有野生型和突变型,由等位基因(A、a)控制,体色有灰体和黑体,由等位基因(B、b)控制。已知两对基因独立遗传,与眼色相关的某种基因型存在致死现象。为探究上述两对性状的遗传规律,进行了相关的杂交实验:

实验甲:灰体突变型♀×黑体野生型♂→灰体突变型♀:黑体突变型♀=1:1

实验乙:黑体突变型♀×灰体野生型♂→灰体突变型♀:灰体野生型♀:灰体野生型♂= 1:1:1

(1)果蝇灰体性状的遗传方式为_________________ ,判断的依据是_____________ 。

(2)实验甲的F1雌果蝇的基因型是______________ 。将实验甲中的F1雌果蝇与实验乙中的F1雄果蝇随机交配,子代雄果蝇的表现型及比例为_____________________ 。

(3)如图所示果蝇的X和Y可分为I(X、Y的同源区段)或II(仅位于X染色体上)或Ⅲ(仅位于Y染色体上)区段。选择纯合的刚毛和纯合的截毛果蝇进行正反交实验,结果F1代全为刚毛。甲同学认为控制刚毛和截毛这对相对性状的基因位于常染色体上;乙同学认为控制刚毛和截毛这对相对性状的基因也可位于_______ (填“ I ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)区段。请从亲本和F1代中各选一种性状的果蝇为杂交实验对象,设计一代杂交实验支持乙的说法(要求写出实验思路并预期结果及结论)__________________________ 。

实验甲:灰体突变型♀×黑体野生型♂→灰体突变型♀:黑体突变型♀=1:1

实验乙:黑体突变型♀×灰体野生型♂→灰体突变型♀:灰体野生型♀:灰体野生型♂= 1:1:1

(1)果蝇灰体性状的遗传方式为

(2)实验甲的F1雌果蝇的基因型是

(3)如图所示果蝇的X和Y可分为I(X、Y的同源区段)或II(仅位于X染色体上)或Ⅲ(仅位于Y染色体上)区段。选择纯合的刚毛和纯合的截毛果蝇进行正反交实验,结果F1代全为刚毛。甲同学认为控制刚毛和截毛这对相对性状的基因位于常染色体上;乙同学认为控制刚毛和截毛这对相对性状的基因也可位于

您最近一年使用:0次

2020-11-24更新

|

543次组卷

|

2卷引用:山东省泰安市2020-2021学年高三上学期期中生物试题

名校

7 . 某种鸟类(ZW型)的翅膀羽毛红色(D)对灰色(d)为显性,羽毛有条纹(R)对无条纹(r)为显性,其中一对基因位于Z染色体上。现有一只红色有条纹个体与一只灰色有条纹个体杂交,F1雄鸟中约有1/8为灰色无条纹。下列叙述错误的是( )

| A.亲本产生的配子中含rZd的配子均占1/4 |

| B.F1出现红色有条纹雌性个体的概率为3/16 |

| C.F1中无条纹个体随机交配,子代出现红色无条纹的概率为7/16 |

| D.F1中红色有条纹个体随机交配,子代出现灰色有条纹的概率为1/9 |

您最近一年使用:0次

2020-11-12更新

|

1981次组卷

|

10卷引用:吉林省白城市通榆县一中2020-2021学年高三上学期期中生物试题

吉林省白城市通榆县一中2020-2021学年高三上学期期中生物试题辽宁省部分中学2019-2020学年高一下学期期末质量检测生物试题山东省青岛市莱西市一中2022-2023学年高一3月月考生物试题陕西省西安市一中2021-2022学年高三上学期期中生物试题湖南省衡阳师范学院祁东附中2021-2022学年高三12月月考生物试题内蒙古赤峰二中2021-2022学年高一下学期第二次月考生物试题广东省广州市五校(省实,广雅,执信,二中,六中)2021-2022学年高一下学期期末联考生物试题安徽师范大学附属中学2021-2022学年高一下学期期中生物试题黑龙江省哈尔滨市六中2022-2023学年高一下学期期中生物试题广东省茂名市高州中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题

名校

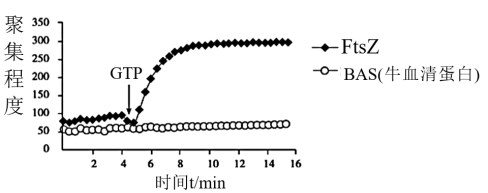

8 . 丝状温度敏感蛋白(FtsZ)是细菌中一种含量丰富且结构稳定的蛋白质,几乎存在于包括结核杆菌的所有病原细菌中。FtsZ也是一种GTP酶,有一个GTP(三磷酸鸟苷)的结合位点,在GTP存在的条件下,可以在分裂细菌中间部位聚集成Z环,Z环不断收缩,引导细菌的细胞分裂,寻找靶向向FtsZ的抑制剂,可有效抑制细菌的细胞分裂。人类病原微生物耐药性的提高,严重影响传染性疾病治疗的成功几率。为建立靶向,FtsZ的新型抗菌药筛选模型,科研人员对大肠杆菌表达的FtsZ蛋白进行了如下的相关研究。图示表示利用荧光散射法测定FtsZ蛋白在体外的聚集程度。下列叙述正确的是( )

| A.分裂细菌中间部位形成的Z环与植物细胞有丝分裂末期质膜缢缩形成的环沟相似 |

| B.FtsZ抑制剂与以往的抗菌药相比不易形成耐药性,原因是FtsZ蛋白结构稳定 |

| C.当加入GTP时,FtsZ蛋白迅速聚集,由此可见,FtsZ在体外依然具备催化功能 |

| D.实验选取BSA作为对照,原因是BSA不会在GTP的诱导下发生聚合反应 |

您最近一年使用:0次

2020-11-03更新

|

2188次组卷

|

6卷引用:2019年浙江省高中生物学竞赛初赛试卷

2019年浙江省高中生物学竞赛初赛试卷(已下线)二轮拔高卷07-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考生物模拟卷(山东专用)2023届山东省高三学业水平等级考试模拟卷(二)生物试题江西省景德镇一中2022-2023学年高一上学期期中(18班)生物试题2023年3月浙江省高中生物竞赛(初赛)试卷湖南省常德市临澧县一中2023-2024学年高三上学期第二次阶段考试生物试题

名校

9 . 将某一经3H充分标记DNA的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含3H的培养基中培养,该细胞经过两次连续分裂后形成4个大小相等的子细胞。下列有关的说法正确的是( )

| A.若子细胞中染色体数为2N,则其中含3H的染色体数一定为N |

| B.若子细胞中染色体数为N,则其中含3H的DNA分子数为1 |

| C.若子细胞中染色体都含3H,则细胞分裂过程中会发生基因重组 |

| D.若子细胞中有的染色体不含3H,则原因是同源染色体分离 |

您最近一年使用:0次

2020-10-15更新

|

2158次组卷

|

5卷引用:河北省张家口市宣化区宣化一中2020-2021学年高三上学期10月月考生物试题

河北省张家口市宣化区宣化一中2020-2021学年高三上学期10月月考生物试题(已下线)【浙江新东方】+2020年杭州市新东方学校高二上试卷【高中生物12】江西省吉安市遂川中学2020-2021学年高二12月月考生物试题山东省菏泽市东明县一中2022-2023学年高一5月月考生物试题广东省广州市五校(省实,广雅,执信,二中,六中)2021-2022学年高一下学期期末联考生物试题

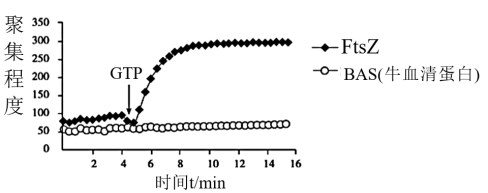

10 . 神经性耳聋、腓骨肌萎缩症是两种单基因遗传病,分别由B.b和D.d基因控制。下图1为某家族相关的遗传系谱图,其中已死亡个体无法知道其性状,经检测Ⅳ21不携带致病基因。为了确定腓骨肌萎缩症基因在染色体上的分布,科研人员对Ⅲ9~Ⅲ13个体含相关基因的DNA片段扩增后用某种限制酶处理,并进行电泳分析,结果如图2。下列说法正确的是( )

| A.神经性耳聋的遗传方式为常染色体隐性,腓骨肌萎缩症的遗传方式为伴X染色体显性 |

| B.Ⅳ19的致病基因只能来自于Ⅱ5或者Ⅱ6 |

| C.Ⅲ13的基因型为BbXDXd或BBXDXd |

| D.V22与V23婚配,他们后代中出现不患病女孩的概率是7/16 |

您最近一年使用:0次

2020-09-13更新

|

1406次组卷

|

2卷引用:2021届山东省高三开学质量检测生物试题