1 . 互花米草目前已成为我国影响最严重的入侵植物之一,生态学家对盐城滨海湿地互花米草入侵后形成的互花米草生境与入侵前的本地芦苇生境中本土鸟棕头鸦雀的影响进行了研究,以明确互花米草入侵对本地鸟类的影响,研究结果如下图。

(1)互花米草入侵区域本地芦苇逐渐消失而形成互花米草生境,这说明本地芦苇和互花米草中,对本地气候、环境的适应性和耐受能力较强的是____ (填“本地芦苇”或“互花米草”)。

(2)图甲中“巢淹没”是因巢位过低,被潮水淹没而导致繁殖失败,“巢捕食”是指卵和雏鸟在巢中被其他动物捕食的现象,“获得成功”是指最终保留下来的巢。从图甲分析,互花米草入侵生境棕头鸦雀巢获得成功率高于本地芦苇生境,其主要原因可能是____ 。

(3)图乙为互花米草入侵几年后对棕头鸦雀巢高的调查结果,刚入侵时,其巢高和本地芦苇生境的基本相同。据图乙分析,调查时,互花米草生境中巢成功率应____ (填“高于”“低于”或“等于”)互花米草生境刚形成时,你判断的原因是____ 。

(4)该研究结果说明,本土鸟类会通过改变筑巢行为来适应入侵植物生境。从生物进化角度分析,该研究结果说明____ 。

(1)互花米草入侵区域本地芦苇逐渐消失而形成互花米草生境,这说明本地芦苇和互花米草中,对本地气候、环境的适应性和耐受能力较强的是

(2)图甲中“巢淹没”是因巢位过低,被潮水淹没而导致繁殖失败,“巢捕食”是指卵和雏鸟在巢中被其他动物捕食的现象,“获得成功”是指最终保留下来的巢。从图甲分析,互花米草入侵生境棕头鸦雀巢获得成功率高于本地芦苇生境,其主要原因可能是

(3)图乙为互花米草入侵几年后对棕头鸦雀巢高的调查结果,刚入侵时,其巢高和本地芦苇生境的基本相同。据图乙分析,调查时,互花米草生境中巢成功率应

(4)该研究结果说明,本土鸟类会通过改变筑巢行为来适应入侵植物生境。从生物进化角度分析,该研究结果说明

您最近一年使用:0次

名校

2 . 在自然界,野生哺乳动物对其他物种的粪便往往表现出回避行为。然而,科学家发现,在冬季气温较低时,野生大熊猫会被新鲜的马粪吸引,表现出嗅闻马粪、在马粪上打滚、用脸颊在马粪上磨蹭、将粪便涂抹在全身等一系列的“滚马粪行为”(如下图所示)。研究发现,新鲜马粪中β-石竹烯(BCP)和石竹烯氧化物(BCPO)等化学物质能抑制大熊猫的皮肤冷觉感受器受体,通过钝化大熊猫对外界寒冷的感应,起到辅助保暖的作用。___ 和___ 。该适应行为体现出物种与___ (填“物种”或“无机环境”)之间的协同进化。

(2)BCP和BCPO只是钝化了冷空气刺激将兴奋传导至大熊猫的___ 产生的刺痛感,请写出一个大熊猫在没有马粪的寒冷环境下冷空气刺激产生的反射过程___ 。

(3)大熊猫的食物竹子热量低,冬季保暖对大熊猫是一大挑战。科学家研究发现,大熊猫的祖先是食肉动物,作为捕食者,其在客观上起到了促进种群发展的作用。“收割理论”认为捕食者的存在有利于增加___ 。大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食:实质是种群基因频率的___ 。

(2)BCP和BCPO只是钝化了冷空气刺激将兴奋传导至大熊猫的

(3)大熊猫的食物竹子热量低,冬季保暖对大熊猫是一大挑战。科学家研究发现,大熊猫的祖先是食肉动物,作为捕食者,其在客观上起到了促进种群发展的作用。“收割理论”认为捕食者的存在有利于增加

您最近一年使用:0次

2023-11-22更新

|

127次组卷

|

2卷引用:【高二期中名校好题分类汇编】生物的进化

解题方法

3 . 甲虫幼虫期以农作物叶为食,破坏力极强,后来使用某种杀虫剂进行防治,开始使用时,对甲虫防治效果显著,但随着继续使用,杀虫剂对甲虫防治效果越来越差。对于这种现象,有同学提出两种假说:①抗药品系的出现是杀虫剂选择的结果;②抗药品系的出现是害虫接触杀虫剂后发生定向变异的结果。请分析并回答下列问题:

(1)甲虫的数目繁多,可以分为不同物种,原因是这些甲虫之间存在着_____ 。

(2)某个草地上的全部金龟子(一种甲虫)个体称为_____ 。这些金龟子在形态和大小方面存在着差异,体现的是_____ 多样性。除此以外,生物多样性还包括_____ 多样性和_____ 多样性。

(3)如图是甲虫在使用杀虫剂之后的数量的变化。据图可知,最有可能在_____ 年开始使用杀虫剂。_____ 的。使用杀虫剂对害虫起到_____ 作用。

(5)图表显示,2000 年 2005 年单位面积内害虫的数量几乎相同,具有抗药性的害虫个体比例较高的是_____ 年,随着时间增加,杀虫剂效果_____ 。

(6)害虫抗药性的产生是发生在使用杀虫剂______ 填(“之前”或“之后”)。所以假说_____ (填“①”或“②”)更符合现代生物进化理论。

(1)甲虫的数目繁多,可以分为不同物种,原因是这些甲虫之间存在着

(2)某个草地上的全部金龟子(一种甲虫)个体称为

(3)如图是甲虫在使用杀虫剂之后的数量的变化。据图可知,最有可能在

(5)图表显示,2000 年 2005 年单位面积内害虫的数量几乎相同,具有抗药性的害虫个体比例较高的是

(6)害虫抗药性的产生是发生在使用杀虫剂

您最近一年使用:0次

2023-10-19更新

|

60次组卷

|

3卷引用:必修二6.4协同进化与生物多样性的形成·课后作业(基础)

解题方法

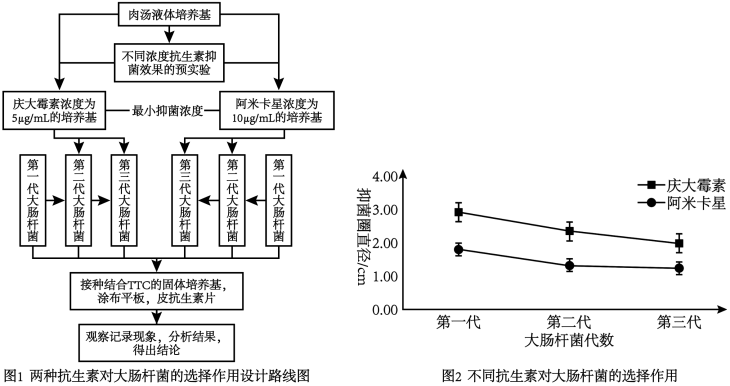

4 . 某兴趣小组为探究抗生素对细菌的选择作用,将教材实验进行改进,设计图I实验方案。首先设置含有不同浓度抗生素的肉汤培养基培养大肠杆菌,抗生素浓度越低,液体越浑浊,大肠杆菌量越大,由此确定二种抗生素对大肠杆菌的最小抑菌浓度。再将大肠杆菌转接到其中培养。每转接一次为一代,连续培养3代。将每次转接完的大肠杆菌接种到含更高浓度抗生素和TTC的培养基中培养。(细菌繁殖过程中的代谢产物能使含有无色TTC的培养基显红色)测量并记录培养物抑菌圈的直径,统计结果如图2.请结合以上实验回答下列问题:

(2)本实验的自变量是______ ,因变量是______ 。随着大肠杆菌培养代数的增加,耐药性逐渐______ (“增强”或“降低”),依据是_______ 。

(3)根据图2的统计结果可知,抗生素对大肠杆菌有______ 作用,并且抑菌效果更好的是_____ 。在阿米卡星组,三代大肠杆菌培养基颜色的深浅顺序是_____ (用“>或<或=”符号连接)。

(4)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是________ (“有利”或“有害”),你怎样理解变异是有利还是有害的_______ ?

| A.镰刀型细胞贫血症 |

| B.高茎豌豆自交,子代出现矮茎 |

| C.白化病 |

| D.猫叫综合征 |

(2)本实验的自变量是

(3)根据图2的统计结果可知,抗生素对大肠杆菌有

(4)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是

您最近一年使用:0次

2024-01-22更新

|

87次组卷

|

2卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(巩固)

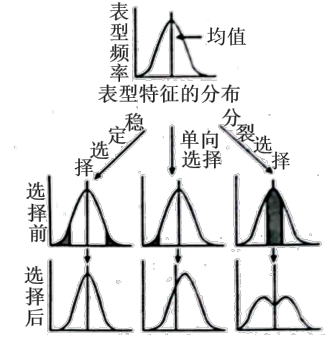

5 . 某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、分裂选择和单向选择,如图所示。英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾夜间活动,白天栖息在树干上。19世纪中叶以前,此地区的树干上长满了浅色的地衣,桦尺蛾几乎都是浅色的,后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色,到了20世纪中叶,黑色的桦尺蛾却成了常见的类型,这就是桦尺蛾的黑化现象。结合资料和图示,回答下列问题。___ (填“基因型”或“表型”)。假如桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性。某种群的基因型频率SS、Ss、ss分别为10%、20%、70%。在树干变黑这一环境条件下,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%,那么在第二年黑色个体的基因型频率为___ (答案保留1位小数)。这种选择属于上述自然选择三种类型中的___ 类型。

(2)稳定选择是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留那些中间型的个体,使生物的性状更趋于稳定。据图分析,稳定选择有利于表型频率___ (填“高”或“低”)的个体,选择的结果是性状的变异范围不断___ (填“扩大”或“缩小”)。

(3)某海岛上的昆虫只有残翅(无翅)和翅特别发达两种类型,而具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰,这种选择属于上述自然选择三种类型中的___ 类型,这种类型的选择对基因频率改变的影响是___ (填“定向”“不定向”或“不能确定”)的。

(2)稳定选择是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留那些中间型的个体,使生物的性状更趋于稳定。据图分析,稳定选择有利于表型频率

(3)某海岛上的昆虫只有残翅(无翅)和翅特别发达两种类型,而具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰,这种选择属于上述自然选择三种类型中的

您最近一年使用:0次

2023-12-23更新

|

157次组卷

|

2卷引用:必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(巩固)

6 . 某昆虫的翅可按长度分为残翅、中翅和长翅,且残翅昆虫不能飞行,翅越长运动能力越强。图1表示某地区该种昆虫的翅长与个体数量的关系,分析并回答下列问题:____________________________ 。

(2)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图_________ 。

(3)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的_________ 存在很大差异,导致它们之间形成了_________ ,而产生这种差异的原因有:___________________________ (答出两点)。

(4)现有1000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,基因型为Aa的个体有300只,基因型为aa的个体有150只,如果不考虑自然选择作用和突变,昆虫个体间进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为_________ ,Aa的基因型频率为_________ 。

(2)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图

(3)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的

(4)现有1000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,基因型为Aa的个体有300只,基因型为aa的个体有150只,如果不考虑自然选择作用和突变,昆虫个体间进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为

您最近一年使用:0次

2023-12-12更新

|

123次组卷

|

3卷引用:必修二 第6章 生物进化 ·单元测试(B卷)

名校

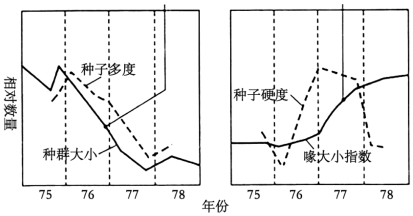

7 . 一种名叫“中地雀”的鸟主要以吃种子为生,它用喙把种子咬啐。生态学家曾对某个岛上中地雀种群的进化进行了研究,得到了如图所示的曲线。回答下列问题:___ 。

(2)种子的平均硬度随着干旱程度和软种子的消耗而增加,喙较大的中地雀因具有较大的咬力能咬碎更大的种子,因而能更好地生存下去,这是中地雀和为其提供食物的植物___ 的结果。在1976和1978年间,存活的中地雀喙的平均大小___ (填“增加”“降低”或“不变”),推测该类中地雀后代数量比例___ (填“上升”“下降”或“不变”)。从自然选择和进化的角度分析,出现这种现象的原因是___ 。

(3)假定控制中地雀喙大小的基因用R、r表示,R控制大喙,r控制小喙,从种群遗传水平分析,在1976~1978年间,中地雀种群中R、r基因频率发生的变化分别是___ 。

(4)研究表明,到1983年气候极湿润时,小种子的产量丰富,而喙较小的中地雀取食小种子的效率更高,能更好地生存,产生的后代也比喙较大的中地雀多。由此推测,这种条件下,中地雀种群的喙平均大小的变化趋势是___ ,由此说明生物的适应性是由___ 决定的。

(2)种子的平均硬度随着干旱程度和软种子的消耗而增加,喙较大的中地雀因具有较大的咬力能咬碎更大的种子,因而能更好地生存下去,这是中地雀和为其提供食物的植物

(3)假定控制中地雀喙大小的基因用R、r表示,R控制大喙,r控制小喙,从种群遗传水平分析,在1976~1978年间,中地雀种群中R、r基因频率发生的变化分别是

(4)研究表明,到1983年气候极湿润时,小种子的产量丰富,而喙较小的中地雀取食小种子的效率更高,能更好地生存,产生的后代也比喙较大的中地雀多。由此推测,这种条件下,中地雀种群的喙平均大小的变化趋势是

您最近一年使用:0次

2023-12-18更新

|

60次组卷

|

3卷引用:天津市武清区城关中学2023-2024学年高三上学期第二次阶段性练习生物试题

名校

8 . 碳青霉烯类抗生素是抗菌谱最广,抗菌活性最强的一类抗生素,具有作用效果稳定以及毒性低等特点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。请回答下列问题:

(1)细菌中耐药性基因大多是通过基因突变产生的,耐药性基因的产生有利于增加生物多样性中的________________ 多样性:突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于________________ 。

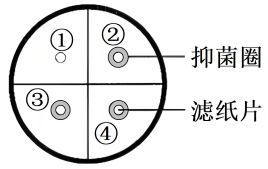

(2)为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

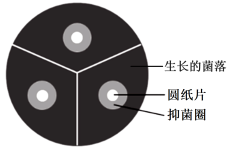

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①—④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②—④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12-16h,结果如下图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

步骤二中从抑菌圈边缘菌落上挑取细菌,原因是____________________ 。实验数据表明,随着培养代数的增加,_______________ ,说明细菌的耐药性逐渐增强。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是_______________ 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是_______________ 。这为我们对抗生素的使用带来什么启示?_______________ 。

(1)细菌中耐药性基因大多是通过基因突变产生的,耐药性基因的产生有利于增加生物多样性中的

(2)为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①—④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②—④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12-16h,结果如下图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

抑菌圈直径/cm | |||

区域 | 第一代 | 第二代 | 第三代 |

② | 2.26 | 1.89 | 1.62 |

③ | 2.41 | 1.91 | 1.67 |

④ | 2.42 | 1.87 | 1.69 |

平均值 | 2.36 | 1.89 | 1.66 |

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是

您最近一年使用:0次

2023-12-10更新

|

236次组卷

|

4卷引用:必修二 第6章 生物进化 ·单元测试(B卷)

名校

解题方法

9 . 碳青霉烯类抗生素具有抗菌谱广、抗菌活性强、效果稳定以及毒性低等优点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。请回答下列问题:

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用___________________ (填“前”或“后”),细菌耐药率逐年提高是抗生素对细菌___________________ 的结果,细菌耐药率逐渐升高的实质是___________________ 。

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片(如下图)。___________________ 。

②挑取该平板上位于____________________ (填“圆纸片上”、“抑菌圈上”或“抑菌圈边缘”)的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代,测量并记录每一代培养物抑菌圈的直径平均值。

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越___________________ 。随着培养代数的增加,抑菌圈直径会___________________ (填“变大”或“变小”)。

(3)科研人员从第五代开始(第五代的抑菌圈的直径平均值为Ns),换含有卡那霉素的滤纸片重复培养5代,然后第十一代开始恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值为N11,结果发现N11>N5,这一结果为医学部门防止“超级细菌"的出现提供的思路是:___________________ 。

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片(如下图)。

②挑取该平板上位于

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越

(3)科研人员从第五代开始(第五代的抑菌圈的直径平均值为Ns),换含有卡那霉素的滤纸片重复培养5代,然后第十一代开始恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值为N11,结果发现N11>N5,这一结果为医学部门防止“超级细菌"的出现提供的思路是:

您最近一年使用:0次

2023-12-10更新

|

161次组卷

|

2卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(提升)

名校

解题方法

10 . 某兴趣小组为探究抗生素对细菌的选择作用,将教材实验进行改进。设计图1实验方案。首先设置含有不同浓度抗生素的肉汤培养基培养大肠杆菌,抗生素浓度越低,液体越浑浊,大肠杆菌量越大,由此确定两种抗生素对大肠杆菌的最小抑菌浓度。再将大肠杆菌转接到其中培养。每转接一次为一代,连续培养3代。将每次转接完的大肠杆菌接种到含更高浓度抗生素和TTC的培养基中培养。(细菌繁殖过程中的代谢产物能使含有无色TTC的培养基显红色)测量并记录培养物抑菌圈的直径,统计结果如图2。请结合以上实验回答下列问题:____ (“前”或“后”),抗生素的____ 导致了耐药菌比例逐渐升高。

(2)本实验的自变量是____ 和____ ,因变量是____ 。随着大肠杆菌培养代数的增加,培养基颜色____ 。

(3)图2的结果显示____ 的抑菌效果更稳定,判断的依据是____ 。

(2)本实验的自变量是

(3)图2的结果显示

您最近一年使用:0次

2023-12-07更新

|

125次组卷

|

4卷引用:河北衡水中学2023-2024学年高三11月月考生物试题