解题方法

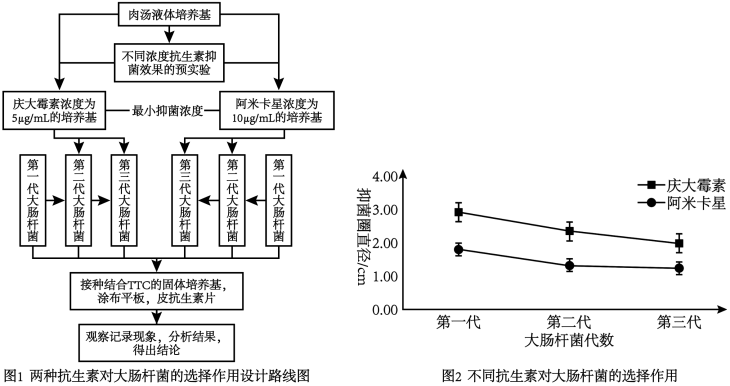

1 . 某兴趣小组为探究抗生素对细菌的选择作用,将教材实验进行改进,设计图I实验方案。首先设置含有不同浓度抗生素的肉汤培养基培养大肠杆菌,抗生素浓度越低,液体越浑浊,大肠杆菌量越大,由此确定二种抗生素对大肠杆菌的最小抑菌浓度。再将大肠杆菌转接到其中培养。每转接一次为一代,连续培养3代。将每次转接完的大肠杆菌接种到含更高浓度抗生素和TTC的培养基中培养。(细菌繁殖过程中的代谢产物能使含有无色TTC的培养基显红色)测量并记录培养物抑菌圈的直径,统计结果如图2.请结合以上实验回答下列问题:

(2)本实验的自变量是______ ,因变量是______ 。随着大肠杆菌培养代数的增加,耐药性逐渐______ (“增强”或“降低”),依据是_______ 。

(3)根据图2的统计结果可知,抗生素对大肠杆菌有______ 作用,并且抑菌效果更好的是_____ 。在阿米卡星组,三代大肠杆菌培养基颜色的深浅顺序是_____ (用“>或<或=”符号连接)。

(4)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是________ (“有利”或“有害”),你怎样理解变异是有利还是有害的_______ ?

| A.镰刀型细胞贫血症 |

| B.高茎豌豆自交,子代出现矮茎 |

| C.白化病 |

| D.猫叫综合征 |

(2)本实验的自变量是

(3)根据图2的统计结果可知,抗生素对大肠杆菌有

(4)在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是

您最近一年使用:0次

2024-01-22更新

|

87次组卷

|

2卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(巩固)

名校

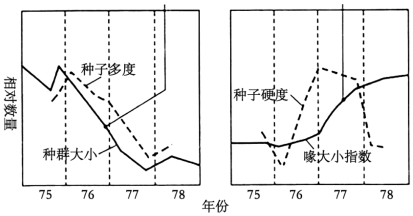

2 . 一种名叫“中地雀”的鸟主要以吃种子为生,它用喙把种子咬啐。生态学家曾对某个岛上中地雀种群的进化进行了研究,得到了如图所示的曲线。回答下列问题:___ 。

(2)种子的平均硬度随着干旱程度和软种子的消耗而增加,喙较大的中地雀因具有较大的咬力能咬碎更大的种子,因而能更好地生存下去,这是中地雀和为其提供食物的植物___ 的结果。在1976和1978年间,存活的中地雀喙的平均大小___ (填“增加”“降低”或“不变”),推测该类中地雀后代数量比例___ (填“上升”“下降”或“不变”)。从自然选择和进化的角度分析,出现这种现象的原因是___ 。

(3)假定控制中地雀喙大小的基因用R、r表示,R控制大喙,r控制小喙,从种群遗传水平分析,在1976~1978年间,中地雀种群中R、r基因频率发生的变化分别是___ 。

(4)研究表明,到1983年气候极湿润时,小种子的产量丰富,而喙较小的中地雀取食小种子的效率更高,能更好地生存,产生的后代也比喙较大的中地雀多。由此推测,这种条件下,中地雀种群的喙平均大小的变化趋势是___ ,由此说明生物的适应性是由___ 决定的。

(2)种子的平均硬度随着干旱程度和软种子的消耗而增加,喙较大的中地雀因具有较大的咬力能咬碎更大的种子,因而能更好地生存下去,这是中地雀和为其提供食物的植物

(3)假定控制中地雀喙大小的基因用R、r表示,R控制大喙,r控制小喙,从种群遗传水平分析,在1976~1978年间,中地雀种群中R、r基因频率发生的变化分别是

(4)研究表明,到1983年气候极湿润时,小种子的产量丰富,而喙较小的中地雀取食小种子的效率更高,能更好地生存,产生的后代也比喙较大的中地雀多。由此推测,这种条件下,中地雀种群的喙平均大小的变化趋势是

您最近一年使用:0次

2023-12-18更新

|

60次组卷

|

3卷引用:必修二6.4协同进化与生物多样性的形成·课后作业(提高)

解题方法

3 . 甲虫幼虫期以农作物叶为食,破坏力极强,后来使用某种杀虫剂进行防治,开始使用时,对甲虫防治效果显著,但随着继续使用,杀虫剂对甲虫防治效果越来越差。对于这种现象,有同学提出两种假说:①抗药品系的出现是杀虫剂选择的结果;②抗药品系的出现是害虫接触杀虫剂后发生定向变异的结果。请分析并回答下列问题:

(1)甲虫的数目繁多,可以分为不同物种,原因是这些甲虫之间存在着_____ 。

(2)某个草地上的全部金龟子(一种甲虫)个体称为_____ 。这些金龟子在形态和大小方面存在着差异,体现的是_____ 多样性。除此以外,生物多样性还包括_____ 多样性和_____ 多样性。

(3)如图是甲虫在使用杀虫剂之后的数量的变化。据图可知,最有可能在_____ 年开始使用杀虫剂。_____ 的。使用杀虫剂对害虫起到_____ 作用。

(5)图表显示,2000 年 2005 年单位面积内害虫的数量几乎相同,具有抗药性的害虫个体比例较高的是_____ 年,随着时间增加,杀虫剂效果_____ 。

(6)害虫抗药性的产生是发生在使用杀虫剂______ 填(“之前”或“之后”)。所以假说_____ (填“①”或“②”)更符合现代生物进化理论。

(1)甲虫的数目繁多,可以分为不同物种,原因是这些甲虫之间存在着

(2)某个草地上的全部金龟子(一种甲虫)个体称为

(3)如图是甲虫在使用杀虫剂之后的数量的变化。据图可知,最有可能在

(5)图表显示,2000 年 2005 年单位面积内害虫的数量几乎相同,具有抗药性的害虫个体比例较高的是

(6)害虫抗药性的产生是发生在使用杀虫剂

您最近一年使用:0次

2023-10-19更新

|

60次组卷

|

3卷引用:必修二6.4协同进化与生物多样性的形成·课后作业(基础)

4 . 某昆虫的翅可按长度分为残翅、中翅和长翅,且残翅昆虫不能飞行,翅越长运动能力越强。图1表示某地区该种昆虫的翅长与个体数量的关系,分析并回答下列问题:____________________________ 。

(2)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图_________ 。

(3)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的_________ 存在很大差异,导致它们之间形成了_________ ,而产生这种差异的原因有:___________________________ (答出两点)。

(4)现有1000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,基因型为Aa的个体有300只,基因型为aa的个体有150只,如果不考虑自然选择作用和突变,昆虫个体间进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为_________ ,Aa的基因型频率为_________ 。

(2)请在图2中画出昆虫在甲岛屿繁殖数代以后翅长与个体数量的柱状图

(3)若干年后,甲岛屿形成的昆虫种群A与乙岛屿形成的昆虫种群B再次相遇,但它们已不能进行相互交配,说明两种群的

(4)现有1000只该种昆虫迁入丙岛屿,其中基因型为AA的个体有550只,基因型为Aa的个体有300只,基因型为aa的个体有150只,如果不考虑自然选择作用和突变,昆虫个体间进行自由交配,且每只昆虫的繁殖能力相同,则繁殖3代以后,该种群中A的基因频率为

您最近一年使用:0次

2023-12-12更新

|

123次组卷

|

3卷引用:必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(提升)

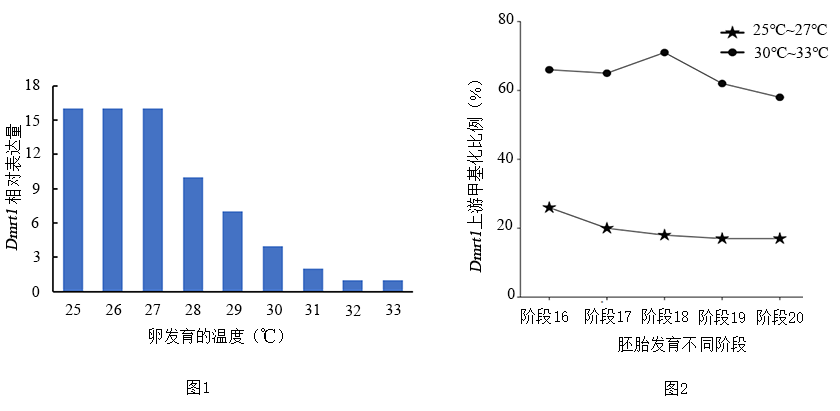

5 . 环境温度能够影响龟等爬行动物的性别。红耳龟产卵穴上方孵化温度较高,约为30~33℃,卵通常发育为雌性;下方孵化温度较低,约为25~27℃,卵通常发育为雄性。

(1)龟的生殖系统发育是通过细胞分裂与细胞分化实现的,细胞分化的本质是_______ 。研究发现Dmrt1基因参与了龟的生殖系统发育,该基因的表达包括________ 和________ 两个环节。

(2)Dmrt1蛋白在雄性早期胚胎的性腺中含量极为丰富。研究人员检测不同温度下Dmrt1基因的表达量,得到图1结果;检测不同温度下Dmrt1基因的甲基化程度,得到图2结果。_________ ,图2结果显示_______ ,这两个结果表明温度对Dmrt1基因表达的影响是_________ 。

(3)Sox9是睾丸发育的标志基因。研究人员推测温度通过影响Dmrt1基因的表达进而调控Sox9基因的表达。为检验此推测,请将实验组和对照组的温度控制、基因表达控制分别填入下表(选填选项前的字母)。

A.25~27℃

B.30~33℃

C.Dmrt1基因高水平表达

D.Dmrt1基因低水平表达

(4)根据上述研究,从进化与适应的角度,分析全球变暖可能对龟等爬行类动物带来哪些影响_______

(1)龟的生殖系统发育是通过细胞分裂与细胞分化实现的,细胞分化的本质是

(2)Dmrt1蛋白在雄性早期胚胎的性腺中含量极为丰富。研究人员检测不同温度下Dmrt1基因的表达量,得到图1结果;检测不同温度下Dmrt1基因的甲基化程度,得到图2结果。

(3)Sox9是睾丸发育的标志基因。研究人员推测温度通过影响Dmrt1基因的表达进而调控Sox9基因的表达。为检验此推测,请将实验组和对照组的温度控制、基因表达控制分别填入下表(选填选项前的字母)。

| 温度控制 | 基因工程控制Dmrt1基因表达水平 | |

| 对照组1 | | 不人为控制 |

| 对照组2 | | 不人为控制 |

| 实验组 | |

A.25~27℃

B.30~33℃

C.Dmrt1基因高水平表达

D.Dmrt1基因低水平表达

(4)根据上述研究,从进化与适应的角度,分析全球变暖可能对龟等爬行类动物带来哪些影响

您最近一年使用:0次

2023-07-08更新

|

195次组卷

|

2卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(提升)

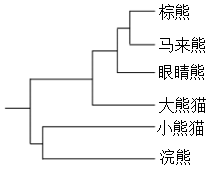

6 . 大熊猫是我国国宝,分类上属哺乳纲食肉目。体型似熊,但分布地区和喜食竹子方面同小熊猫相似。科学家利用DNA分子杂交技术研究它们之间的亲缘关系,并绘制进化图,如图。______ 证据。大熊猫属于哺乳纲中食肉动物,可其食物中99%是竹子,这与它发达的臼齿有关,科学家是通过______ 证据判断大熊猫进化过程中臼齿出现的时期。(编号选填)

①直接证据 ②间接证据 ③微观证据 ④化石证据 ⑤胚胎学证据 ⑥比较解剖学证据 ⑦细胞生物学证据 ⑧分子生物学证据

(2)据图判断大熊猫与马来熊DNA片段中核苷酸的差异率______ (大于/等于/小于)大熊猫与小熊猫的差异率。棕熊与______ 的亲缘关系最近。

第四纪大冰期,大熊猫的祖先——小种大熊猫从云南扩散至广西,广西四周多被山地、高原环绕,阻挡了来自北方的寒流,成为了生物的“避难所”,从而加剧了此地生物之间的生存斗争。在生存斗争中,小种大熊猫的食性从肉食性逐渐进化为植食性(吃竹子)。

(3)根据题意推测,下列关于小种大熊猫食性进化的叙述错误的是( )

(4)第四纪大冰期,有些物种惨遭灭绝。关于灭绝的分析正确的是( )

①直接证据 ②间接证据 ③微观证据 ④化石证据 ⑤胚胎学证据 ⑥比较解剖学证据 ⑦细胞生物学证据 ⑧分子生物学证据

(2)据图判断大熊猫与马来熊DNA片段中核苷酸的差异率

第四纪大冰期,大熊猫的祖先——小种大熊猫从云南扩散至广西,广西四周多被山地、高原环绕,阻挡了来自北方的寒流,成为了生物的“避难所”,从而加剧了此地生物之间的生存斗争。在生存斗争中,小种大熊猫的食性从肉食性逐渐进化为植食性(吃竹子)。

(3)根据题意推测,下列关于小种大熊猫食性进化的叙述错误的是( )

| A.小种大熊猫的食性进化以种群为单位 |

| B.小种大熊猫在肉食性动物的生存斗争中处于劣势 |

| C.广西山地丰富的竹子起到了选择作用 |

| D.竹子引发小种大熊猫吃竹子的可遗传变异 |

| A.灭绝是一种正常的自然现象 | B.灭绝和新物种形成一样重要 |

| C.灭绝为新物种创造了食物条件 | D.灭绝为新物种创造了生存空间 |

您最近一年使用:0次

2023-06-14更新

|

215次组卷

|

3卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(提升)

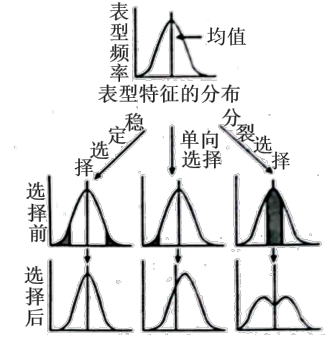

7 . 某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、分裂选择和单向选择,如图所示。英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾夜间活动,白天栖息在树干上。19世纪中叶以前,此地区的树干上长满了浅色的地衣,桦尺蛾几乎都是浅色的,后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色,到了20世纪中叶,黑色的桦尺蛾却成了常见的类型,这就是桦尺蛾的黑化现象。结合资料和图示,回答下列问题。___ (填“基因型”或“表型”)。假如桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性。某种群的基因型频率SS、Ss、ss分别为10%、20%、70%。在树干变黑这一环境条件下,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%,那么在第二年黑色个体的基因型频率为___ (答案保留1位小数)。这种选择属于上述自然选择三种类型中的___ 类型。

(2)稳定选择是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留那些中间型的个体,使生物的性状更趋于稳定。据图分析,稳定选择有利于表型频率___ (填“高”或“低”)的个体,选择的结果是性状的变异范围不断___ (填“扩大”或“缩小”)。

(3)某海岛上的昆虫只有残翅(无翅)和翅特别发达两种类型,而具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰,这种选择属于上述自然选择三种类型中的___ 类型,这种类型的选择对基因频率改变的影响是___ (填“定向”“不定向”或“不能确定”)的。

(2)稳定选择是把种群中趋于极端的变异个体淘汰,而保留那些中间型的个体,使生物的性状更趋于稳定。据图分析,稳定选择有利于表型频率

(3)某海岛上的昆虫只有残翅(无翅)和翅特别发达两种类型,而具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰,这种选择属于上述自然选择三种类型中的

您最近一年使用:0次

2023-12-23更新

|

157次组卷

|

2卷引用:必修二6.3种群基因组成的变化与物种的形成·课后作业(巩固)

名校

8 . 碳青霉烯类抗生素是抗菌谱最广,抗菌活性最强的一类抗生素,具有作用效果稳定以及毒性低等特点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。请回答下列问题:

(1)细菌中耐药性基因大多是通过基因突变产生的,耐药性基因的产生有利于增加生物多样性中的________________ 多样性:突变的有害和有利不是绝对的,这往往取决于________________ 。

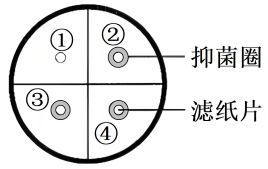

(2)为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①—④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②—④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12-16h,结果如下图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

步骤二中从抑菌圈边缘菌落上挑取细菌,原因是____________________ 。实验数据表明,随着培养代数的增加,_______________ ,说明细菌的耐药性逐渐增强。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是_______________ 。从进化的角度解释细菌耐药性变化的原因是_______________ 。这为我们对抗生素的使用带来什么启示?_______________ 。

(1)细菌中耐药性基因大多是通过基因突变产生的,耐药性基因的产生有利于增加生物多样性中的

(2)为了探究抗生素对细菌的选择作用,某兴趣小组的同学利用碳青霉烯类抗生素进行了如下实验:

步骤一:取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为四个大小一致的区域,分别标记①—④。①区域放一张不含碳青霉烯类抗生素的圆形滤纸片,②—④区域各放入一个含碳青霉烯类抗生素的相同圆形滤纸片,将培养皿倒置于适宜条件下培养12-16h,结果如下图。

步骤二:挑取该平板上位于抑菌圈边缘菌落上的细菌配制成菌液,重复上述实验操作,培养至第3代,观察、测量并记录每一代的实验结果。

抑菌圈直径/cm | |||

区域 | 第一代 | 第二代 | 第三代 |

② | 2.26 | 1.89 | 1.62 |

③ | 2.41 | 1.91 | 1.67 |

④ | 2.42 | 1.87 | 1.69 |

平均值 | 2.36 | 1.89 | 1.66 |

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。像这样,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是

您最近一年使用:0次

2023-12-10更新

|

236次组卷

|

4卷引用:必修二6.4协同进化与生物多样性的形成·课后作业(提高)

名校

解题方法

9 . 碳青霉烯类抗生素具有抗菌谱广、抗菌活性强、效果稳定以及毒性低等优点,已经成为治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用,细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率逐年升高。请回答下列问题:

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用___________________ (填“前”或“后”),细菌耐药率逐年提高是抗生素对细菌___________________ 的结果,细菌耐药率逐渐升高的实质是___________________ 。

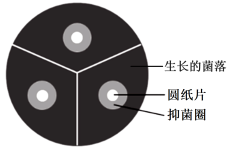

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片(如下图)。___________________ 。

②挑取该平板上位于____________________ (填“圆纸片上”、“抑菌圈上”或“抑菌圈边缘”)的菌落,配成菌液,重复上述实验,培养多代,测量并记录每一代培养物抑菌圈的直径平均值。

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越___________________ 。随着培养代数的增加,抑菌圈直径会___________________ (填“变大”或“变小”)。

(3)科研人员从第五代开始(第五代的抑菌圈的直径平均值为Ns),换含有卡那霉素的滤纸片重复培养5代,然后第十一代开始恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值为N11,结果发现N11>N5,这一结果为医学部门防止“超级细菌"的出现提供的思路是:___________________ 。

(1)用进化的观点分析,细菌耐药性变异最可能产生于碳青霉烯类抗菌药物广泛使用

(2)某学生为研究碳青霉烯类抗生素对细菌的选择作用,做了如下实验:

①取大肠杆菌菌液均匀涂布在已灭菌的培养基平板上,并将平板划分为三个大小一致的区域,各放入一个经碳青霉烯类抗生素处理的相同圆形滤纸片(如下图)。

②挑取该平板上位于

③预期实验结果:根据抑菌圈大小可判定碳青霉烯类抗生素的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越

(3)科研人员从第五代开始(第五代的抑菌圈的直径平均值为Ns),换含有卡那霉素的滤纸片重复培养5代,然后第十一代开始恢复使用含有碳青霉烯类抗生素的滤纸片,测得抑菌圈直径平均值为N11,结果发现N11>N5,这一结果为医学部门防止“超级细菌"的出现提供的思路是:

您最近一年使用:0次

2023-12-10更新

|

161次组卷

|

2卷引用:必修二6.2自然选择与适应的形成·课后作业(提升)

名校

10 . 某生物兴趣小组为了解草原生态系统,对草原生物种群进行了各项调查,请回答以下问题:

(1)该兴趣小组对该草原上牧草进行丰富度的调查,为保证调查结果的准确,调查时应注意:①样方大小要适宜;②取样时要做到__________________ ;该小组还采用标记重捕法对草原田鼠进行了种群密度的调查。田鼠天性警觉,经捕获后难以再次捕获,则最终估算的结果比真实值________ 。

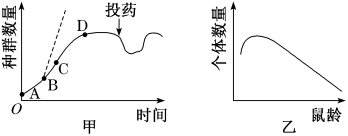

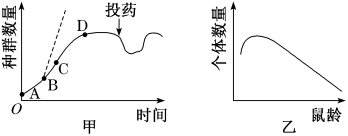

(2)在某一时刻有一田鼠种群迁入该草原,以优质牧草的根为食,该兴趣小组对这一田鼠种群进行了长期的追踪调查,并绘制了以下两图:

①图中虚线表示在理想条件下田鼠种群的增长方式。如果迁入时田鼠的种群数量为a,而且每繁殖一代种群数量比原来增加m倍,则在此条件下繁殖n代以后,田鼠的种群数量为______________ 。

②图甲中实线表示田鼠种群在该草原上的实际增长情况,投药一段时间后,田鼠种群数量回升的原因是_______________________ 。

③图乙表示某时刻该田鼠种群的年龄结构,则图甲中________ 点不可能出现该种年龄结构。

(1)该兴趣小组对该草原上牧草进行丰富度的调查,为保证调查结果的准确,调查时应注意:①样方大小要适宜;②取样时要做到

(2)在某一时刻有一田鼠种群迁入该草原,以优质牧草的根为食,该兴趣小组对这一田鼠种群进行了长期的追踪调查,并绘制了以下两图:

①图中虚线表示在理想条件下田鼠种群的增长方式。如果迁入时田鼠的种群数量为a,而且每繁殖一代种群数量比原来增加m倍,则在此条件下繁殖n代以后,田鼠的种群数量为

②图甲中实线表示田鼠种群在该草原上的实际增长情况,投药一段时间后,田鼠种群数量回升的原因是

③图乙表示某时刻该田鼠种群的年龄结构,则图甲中

您最近一年使用:0次

2022-12-02更新

|

342次组卷

|

4卷引用:章末达标检测一