共同富裕,是社会主义的本质要求,也是中国人民自古以来的夙愿。

材料一 中华传统文化中有丰富的包含共同富裕的思想。古代思想家描绘的“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养”的理想世界,是人们美好的追求和向往。老子“损有余而补不足”的主张,孔子“不患寡而患不均”的思想,管仲“治国之道,必先富民”的治国理念,都对后世产生了深远影响。被剥削压迫的人民群众在反抗斗争中也以“等贵贱、均贫富”、“无处不均匀,无人不饱暖”等作为口号。但是,由于多种原因,无论是思想家的倡导,还是底层的抗争,他们的理想和主张一直没有也不可能实现。

材料二 习近平总书记就共同富裕作出的一系列深刻的论述,是对中华优秀传统文化的时代升华和科学表达。下面是习近平总书记的一些重要论述:

①我们说的共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义。

②共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标,要尽力而为、量力而行,主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,让群众看到变化、得到实惠。

③幸福生活都是奋斗出来的,共同富裕要靠勤劳智慧来创造。

④共同富裕是一个长远目标,需要一个过程,不可能一蹴而就,对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计;办好这件事,等不得,也急不得。

(1)结合材料一,运用文化生活知识,说明应当如何看待我国传统文化中的共同富裕思想。

(2)在习近平总书记有关共同富裕的论述中选择两个,分析其中蕴含的辩证唯物主义和历史唯物主义思想。

(3)就实现共同富裕提出两条方法论建议。

粮食综合生产能力是粮食产量得以实现的基础。2024年春耕备耕的重要时间节点,我国把议题再次聚焦粮食安全,启动实施《新一轮十亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030年)》(以下简称《方案》)。

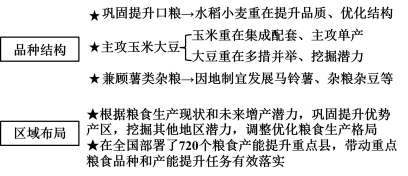

材料一 【优化品种结构和区臧布局】

早在2009年,我国就启动了第一轮新增千亿斤粮食产能提升计划。如今已超预期完成目标。与上一轮粮食产能提升行动相比,本次《方案》统筹“稳”与“进”,综合考虑粮食供需形势、区域自然资源条件和粮食生产基础,通过调整优化粮食品种结构和区域布局,扎实推进农业绿色发展,着力提高粮食供给质量。

材料二 【牢牢守住十八亿亩耕地红线】

习近平总书记一贯高度重视耕地质量,强调“保耕地,不仅要保数量,还要提质量”。这是习近平总书记立足国情农情作出的精准研判,是着眼粮食安全大计作出的战略决策。实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,必须做好耕地这篇大文章,严守耕地红线,落实制止耕地抛荒政策,提升耕地质量,强化高标准农田建设,因地制宜开发盐碱地。党的十八大以来,一系列守住耕地红线硬措施的实施,推动我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上,实现“二十连丰”,全国各地更是牢牢筑起了粮食安全的“压舱石”。

材料三 【多措并举提供保障和支持】

《方案》围绕粮食生产关键领域和薄弱环节,既部署了高标准农田建设、种业振兴、粮食绿色生产、农业防灾减灾等9项支撑性重大工程,也部署了种粮农民收益保障、农业社会化服务、粮食生产信贷投放、现代粮食流通体系等系列保障举措。9项重大工程未来实施过程中,将调动中央和地方、政府和社会等各方力量,多渠道筹措资金,合理安排建设时序,以实现工程的扎实推进。

当前,国际形势不确定性增加,我国玉米、大豆的亩产与美国和巴西仍有较大差距,2023年玉米和大豆进口量同比增长分别为31.6%和11.4%,粮食供需长期处于紧平衡。在耕地和水资源有限的情况下,只有提高粮食综合生产能力,突破粮食增产瓶颈,才能更好满足国内日益增长的粮食消费需求。

(1)结合材料一,运用唯物辩证法总特征的知识,谈谈新一轮千亿斤粮食产能提升行动将如何走好增量之路。(2)结合材料二,运用树立科学思维观念的知识,解读我国耕地保护政策为何能够助推全国各地牢牢筑起粮食安全“压舱石”。

(3)结合材料三,综合运用所学经济知识,剖析我国粮食供需长期紧平衡状态的破局之法。

(4)中华文明绵延至今,离不开农耕文明的连续性。在建设农业强国的今天,中国不忘从古老的农耕文明中汲取智慧,请结合材料并运用文化知识,以“赓续中华传统农耕文明,助力农业农村现代化发展”为主题写一篇小论文。要求:主题鲜明,表述清晰,逻辑严谨,字数200字左右。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出:“要坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。”“两个结合”的提出,尤其是“第二个结合”的提出是新时代中国共产党文化理论创新的最新成果。

马克思主义能够在中国得到广泛接受是有其内在原因的。例如在内容上:坚持全心全意为人民服务与中华传统文化中民本思想一脉相承;马克思主义哲学是实践的哲学,中华传统文化崇尚知行合一;共产主义目标与大同社会理想相融相通。

中国共产党人在长期的探索中积累了一系列认识成果。例如,毛泽东同志将班固《汉书》中“修学好古,实事求是”进行创造转化,赋予“实事求是”以新的内涵,用以揭示辩证唯物主义的精神实质。习近平总书记用“大道之行也,天下为公”“德不孤,必有邻”等,阐释社会主义核心价值观;用“单则易折,众则难摧’’“和羹之美,在于合异”等,积极倡导人类命运共同体理念;习近平总书记大量引用传统文化经典,使马克思主义中国化最新成果呈现出鲜明的民族特色和中国风格。

(1)有西方学者认为,马克思主义与中国传统文化无法兼容,今天的中国道路是中华文化的中断。请结合材料,选用联系观的—个适合原理,对此观点加以批驳。(2)传承中华优秀传统文化离不开当代青年。请你就青年学生如何传承中华优秀传统文化提出一条建议并给出其哲学依据。