1 . 生物防治是实现农业高质量发展和乡村振兴的重要手段。七星瓢虫是蚜虫等害虫的天敌,在生物防治中发挥着重要作用。某研究团队为探究极端高温对七星瓢虫生长发育的影响,每组各取100粒虫卵,在不同温度下放置6小时后,转至25℃恒温培养。结果如下:

(1)由表可知,七星瓢虫的发育属于______ (填“完全变态”或“不完全变态”),理由是______ 。

(2)本实验的变量是______ ,对照组为______ 。该实验重复做3次,目的是______ 。

(3)根据实验结果可知,极端温度越高,七星瓢虫卵的存活率越______ ;随着生长发育进程,七星瓢虫存活率越来越______ 。因此,夏季极端高温天气会______ 七星瓢虫的生物防治效果。

(4)为进一步优化极端高温下七星瓢虫的生物防治效果,请你提出一个可行性建议。______

| 组别 | 温度/℃ (前6小时) | 平均存活率/% | |||

| 卵 | 幼虫 | 蛹 | 成虫 | ||

| 甲 | 25 | 99.3 | 98.7 | 92.9 | 92.9 |

| 乙 | 36 | 71.3 | 70.3 | 65.2 | 63.3 |

| 丙 | 39 | 52.1 | 50.4 | 41.9 | 41.2 |

(1)由表可知,七星瓢虫的发育属于

(2)本实验的变量是

(3)根据实验结果可知,极端温度越高,七星瓢虫卵的存活率越

(4)为进一步优化极端高温下七星瓢虫的生物防治效果,请你提出一个可行性建议。

您最近一年使用:0次

2 . 为探究细菌是否对植物遗体具有分解作用,某校生物兴趣小组的同学设计了如下实验,

步骤如下:

步骤1:取两套干净的培养皿,将写有甲、乙字样的标签分别贴在培养皿底部(分为甲、乙两组)。

步骤2:分别在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶后盖上培养皿盖,并将此两套培养皿都进行高温处理。

步骤3:在无菌条件下,在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌和蒸馏水,在乙套培养皿内的树叶上加入等量的蒸馏水。

步骤4:分别把甲乙两套培养皿放在温暖的地方。

请分析并回答:

(1)本探究实验提出的假设是:______ 。

(2)将装有树叶的培养皿进行高温处理的目的是为了______ 。

(3)分成甲、乙两组的目的是为了形成______ 实验,该实验变量是______ 。如果将步骤2中“等量的同一种树叶”改为“等量的两种树的树叶”,你认为科学吗?______ ,原因是不符合______ 原则。

(4)“在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌”相当于细菌培养过程中的______ 步骤。

(5)实验结果预测:______ 组(填“甲”或“乙”)培养皿内的树叶被分解。因此可以得出的实验结论是:______

(6)“实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润”,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的______ 条件。

步骤如下:

步骤1:取两套干净的培养皿,将写有甲、乙字样的标签分别贴在培养皿底部(分为甲、乙两组)。

步骤2:分别在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶后盖上培养皿盖,并将此两套培养皿都进行高温处理。

步骤3:在无菌条件下,在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌和蒸馏水,在乙套培养皿内的树叶上加入等量的蒸馏水。

步骤4:分别把甲乙两套培养皿放在温暖的地方。

请分析并回答:

(1)本探究实验提出的假设是:

(2)将装有树叶的培养皿进行高温处理的目的是为了

(3)分成甲、乙两组的目的是为了形成

(4)“在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌”相当于细菌培养过程中的

(5)实验结果预测:

(6)“实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润”,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的

您最近一年使用:0次

3 . 为探究使用公筷公勺能否有效降低细菌、真菌的传播风险,科研人员招募十名健康状况相似的志愿者模拟真实用餐过程。就餐完毕后,对三组剩余菜品进行取样检测。

五道实验菜品中的菌落总数含量(单位:菌落总数/克)

(1)取样检测的其中一个步骤是接种,在接种前需要将培养基进行高温灭菌处理,其目的是___ 。

(2)接种好的培养基需要放置在恒温箱中进行培养,说明细菌和真菌的生长需要___ 。

(3)科研人员从其中一个光滑粘稠的菌落中随机挑取了样本,在电子显微镜下观察,发现该微生物无成形的细胞核。科研人员可能看到的是___。

(4)根据表格数据可知,第一组对照的菜品中也检测出了不同数量的菌落,这些细菌、真菌可能来自于___ 。

(5)经过重复实验,发现“使用公筷公勺”组比“不使用公筷公勺”组的菌落总数要___ (选填“多”或“少”),可以得出实验结论:___ 。

(6)虽然一些细菌和真菌可传播疾病,但是合理利用,也可以对人类有益。举出一个利用细菌、真菌的例子:___ 。

五道实验菜品中的菌落总数含量(单位:菌落总数/克)

| 实验菜品 | 菊花蛋汤 | 丝瓜菱米老豆腐 | 胡椒炒软兜 | 红烧狮子头 | 拆烩鱼头捞饭 |

| 第一组:留样 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 |

| 第二组:使用公勺公筷 | 18 | 20 | 6 | 120 | 20 |

| 第三组:未使用公勺公筷 | 30 | 320 | 180 | 420 | 280 |

(1)取样检测的其中一个步骤是接种,在接种前需要将培养基进行高温灭菌处理,其目的是

(2)接种好的培养基需要放置在恒温箱中进行培养,说明细菌和真菌的生长需要

(3)科研人员从其中一个光滑粘稠的菌落中随机挑取了样本,在电子显微镜下观察,发现该微生物无成形的细胞核。科研人员可能看到的是___。

A. | B. |

C. | D. |

(4)根据表格数据可知,第一组对照的菜品中也检测出了不同数量的菌落,这些细菌、真菌可能来自于

(5)经过重复实验,发现“使用公筷公勺”组比“不使用公筷公勺”组的菌落总数要

(6)虽然一些细菌和真菌可传播疾病,但是合理利用,也可以对人类有益。举出一个利用细菌、真菌的例子:

您最近一年使用:0次

4 . 众所周知,对我国乃至世界历史影响深远的“丝绸之路”,源于小小的家蚕。自从学习了家蚕的生殖和发育后,小林就开始养蚕。他发现家蚕所结的茧有时会出现厚薄不均匀的情况。通过查阅资料得知,这样的蚕茧叫“薄头茧”,会影响蚕茧的出丝率。为了探究形成“薄头茧”的原因。

小林和几位同学设计并进行了如下实验:将300只同一品种、大小相似的健康蚕宝宝随机平均分为六组,进行了两次平行实验,每次实验用三组进行。除光线外,其他实验条件均保持一效,实验结果如下表:

请根据以上实验结果回答:

(1)家蚕属于______ 动物,发育过程有______ 个时期。分析以上实验,你推测小林他们探究的问题是______ ?其中,第一组与第二组对照,变量是______ ;第二组与第三组对照,变量是______ 。

(2)蚕茧是蚕蛾在发育过程中的______ 期出现的;与蝗虫相比,蚕的发育过程多了______ 期,若要保证蚕茧高产,应该在家蚕发育的______ 期满足食物供应。

(3)同学们进行了两次平行实验,实验结果取两次的平均值,目的是______ 。

(4)根据实验结果,你认为应如何降低“薄头茧”的发生率呢?______ 。

小林和几位同学设计并进行了如下实验:将300只同一品种、大小相似的健康蚕宝宝随机平均分为六组,进行了两次平行实验,每次实验用三组进行。除光线外,其他实验条件均保持一效,实验结果如下表:

| 实验处理 | 光线明亮而不均匀 | 光线明亮而均匀 | 光线暗而均匀 |

| 第一次实验分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |

| “薄头茧”所占百分比 | 15.48% | 7.5% | 4.92% |

| 第二次实验分组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 |

| “薄头茧”所占百分比 | 17.17% | 8.85% | 4.50% |

| 平均发生率 | 16.33% | 8.18% | 4.71% |

请根据以上实验结果回答:

(1)家蚕属于

(2)蚕茧是蚕蛾在发育过程中的

(3)同学们进行了两次平行实验,实验结果取两次的平均值,目的是

(4)根据实验结果,你认为应如何降低“薄头茧”的发生率呢?

您最近一年使用:0次

5 . 实验探究

为探究细菌是否对植物遗体具有分解作用,某校生物兴趣小组的同学设计了如下实验,步骤如下:

步骤1:取两套干净的培养皿,将写有甲、乙字样的标签分别贴在培养皿底部(分为甲、乙两组)。

步骤2:分别在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶后盖上培养皿盖,并将此两套培养皿都进行高温处理。

步骤3:在无菌条件下,在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌和蒸馏水,在乙套培养皿内的树叶上加入等量的蒸馏水。

步骤4:分别把甲乙两套培养皿放在温暖的地方。

请分析并回答:

(1)本探究实验提出的假设是:________________________ 。

(2)将装有树叶的培养皿进行高温处理的目的是为了________ 。

(3)分成甲、乙两组的目的是为了做________ 实验,其中,______ 组属于对照组。

(4)“在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌”相当于细菌培养过程中的_____ 步骤。

(5)“在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶”的原因是________________ 。

(6)实验结果预测:________ 组培养皿内的树叶被分解。

(7)“实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润”,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的________ 条件。

为探究细菌是否对植物遗体具有分解作用,某校生物兴趣小组的同学设计了如下实验,步骤如下:

步骤1:取两套干净的培养皿,将写有甲、乙字样的标签分别贴在培养皿底部(分为甲、乙两组)。

步骤2:分别在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶后盖上培养皿盖,并将此两套培养皿都进行高温处理。

步骤3:在无菌条件下,在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌和蒸馏水,在乙套培养皿内的树叶上加入等量的蒸馏水。

步骤4:分别把甲乙两套培养皿放在温暖的地方。

请分析并回答:

(1)本探究实验提出的假设是:

(2)将装有树叶的培养皿进行高温处理的目的是为了

(3)分成甲、乙两组的目的是为了做

(4)“在甲套培养皿内的树叶上加入事先准备好的能够分解树叶的细菌”相当于细菌培养过程中的

(5)“在两套培养皿内放入等量的同一种树的树叶”的原因是

(6)实验结果预测:

(7)“实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润”,这样做的原因是为细菌生长繁殖提供适宜的

您最近一年使用:0次

6 . 为了探究不同颜色的光对光合作用的影响,某兴趣小组取了4套密闭容器,在容器中分别加入等量的水绵,并编号为1、2、3、4,其中,1、2、3号用相同强度不同颜色的光进行照射,4号放在黑暗处。一段时间后,分别测定容器中氧气含量的变化,结果如下表,请回答:

注:“+”代表增加,“—”代表减少,其数目代表变化的程度

(1)水绵是一种_____________ 细胞(填“单”或“多”)的藻类植物。

(2)根据实验设计的原则,2号容器内的温度应设置为___________ ℃。

(3)通过与4号容器对比,可判断3号容器中水绵___________ (填“能”或“不能”)进行光合作用。

(4)根据以上实验数据分析,红、黄、绿三种光中,相同条件下使用___________ 色光照射农作物所获得的产量理论上最高。

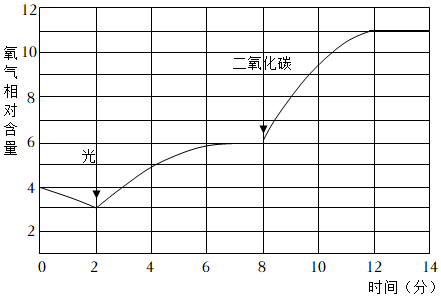

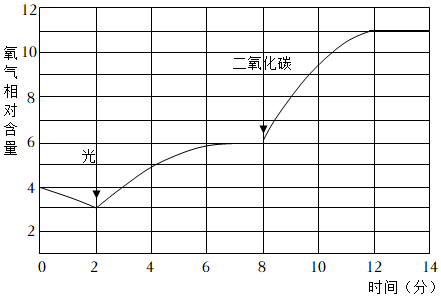

(5)取1号密闭容器继续做如下处理,先后进行了暗处理、一定强度的光照、一次性补充少量二氧化碳,实时测得容器中氧气含量如图,请回答:

①前2分钟氧含量下降是因为水绵的___________ (填写细胞结构)对氧气利用所致。

②根据8-12分钟氧气含量变化曲线,提出一条提高大棚农作物产量的措施:___________ 。

| 容器 | 植物 | 光的颜色 | 温度(℃) | 氧气变化 |

| 1 | 水绵 | 红 | 25 | +++ |

| 2 | 水绵 | 黄 | ? | + |

| 3 | 水绵 | 绿 | 25 | — |

| 4 | 水绵 | 黑暗 | 25 | —— |

(1)水绵是一种

(2)根据实验设计的原则,2号容器内的温度应设置为

(3)通过与4号容器对比,可判断3号容器中水绵

(4)根据以上实验数据分析,红、黄、绿三种光中,相同条件下使用

(5)取1号密闭容器继续做如下处理,先后进行了暗处理、一定强度的光照、一次性补充少量二氧化碳,实时测得容器中氧气含量如图,请回答:

①前2分钟氧含量下降是因为水绵的

②根据8-12分钟氧气含量变化曲线,提出一条提高大棚农作物产量的措施:

您最近一年使用:0次

2022-07-02更新

|

192次组卷

|

2卷引用:2022-2023学年八年级生物北师大版下册期末练习一

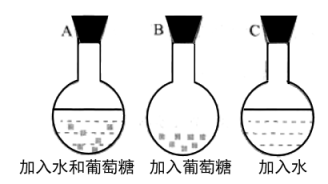

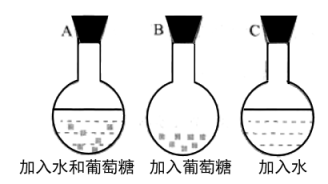

7 . 生物课外活动小组的同学想探究酵母菌生长繁殖所需要的条件,设计了下面一组实验。室温下,在A、B、C三个烧瓶中均加入等量的酵母菌,其他条件如图,请按要求回答问题:

(1)实验中,A、B两组装置的变量是_____ ,以葡萄糖为变量的一组对照实验是_____ 。

(2)一段时间后,能产生气体的是_____ 瓶,该气体能使澄清的石灰水变浑浊,说明酵母菌分解葡萄糖产生了_____ 气体。打开该瓶瓶塞,还会闻到一股酒味,说明同时还产生了_____ 。

(3)实验说明酵母菌的生长繁殖需要_____ 。

(4)酵母菌在人类的生活中有着十分广泛的应用,试写一例:_____ 。

(1)实验中,A、B两组装置的变量是

(2)一段时间后,能产生气体的是

(3)实验说明酵母菌的生长繁殖需要

(4)酵母菌在人类的生活中有着十分广泛的应用,试写一例:

您最近一年使用:0次