【全国校级联考】辽宁省实验中学、大连八中、大连二十四中、鞍山一中等部分重点中学协作体2018届高三模拟考试语文试题

辽宁

高三

三模

2018-05-01

113次

整体难度:

较易

考查范围:

作家作品、阅读与鉴赏、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题

一、现代文阅读 添加题型下试题

①哲学最初是怎样产生的呢?古希腊哲学的集大成者亚里士多德就曾经分析过哲学产生的原因,在《形而上学》这本书中,亚里士多德探讨了哲学产生的前提问题,说明了为什么我们会有哲学,在亚里士多德看来,别的学科都是与某种实际用途联系在一起的,但是哲学产生的情况却不同,它完全超越了实际用途。亚里士多德认为,哲学的产生必须要有两个条件:一个是惊异,另一个则是闲暇。惊异,就是当我们面对大自然和人类社会时,往往会对世间的万千气象产生一种惊奇之感。惊异感是我们人类的一种非常好的素质,动物很少会有惊异感,动物只有恐惧、警觉之类的感受,它们不会在没有受到胁的情况下,自觉地对外界事物产生一种惊异感。只有人才会在面对不解现象时产生惊异,才会在面对大自然和人类社会时提出各种问题。这种由于惊异而产生的问题意识构成了哲学思维的开端,正是由于惊异,才产生了最初的哲学思维。

②但是亚里士多德又认为,光有惊异是不够的,人还必须有闲暇,才能使哲学产生。一个人如果没有闲暇,每天要为五斗米而忙碌,那么他肯定不可能去思考哲学问题。正因为如此,哲学在希腊是一门“爱智”之学,是一门纯粹思辨的学问,或者说是一门形上的学问,具有不食人间烟火的超越特点。人们对于哲学通常都是抱着一种敬仰的态度将其看作一门属于精神贵族的学问。

③如果按照亚里士多德的标准来看,今天,当我们要求哲学必须与谋生、求职、经商、升官等活动联系起来时,当我们以为学习哲学可以在这些实际方面有所用处时,我们已经不配谈论哲学了。亚里土多德一定会认为,我们对待皙学的这种实用主义态度恰恰表明我们已经把自己放在了一个奴隶的位置上。亚里士多德在探讨哲学产生的原因时,曾经明确地表示,别的学问都是为了要掌握一技之长,以用于生活中的某个实际目的,只有哲学是超越实用目的的。所以,如果你问亚里士多德,学哲学有什么用处?他一定会告诉你,哲学是一门“没有用”的学问,因为它本身就是目的,学习哲学、掌握智慧,这本身就是人生的最高目的。

④可见,在古希腊哲学中,至少是在主流哲学家中,流行着这样一种观点,那就是为知识而知识,为学术而学术,也就是说,学习哲学,只是为了陶冶自己的性情,使自己从中体验到一种快乐,把握到一种智慧,从而提升自身的精神境界。从这种观点出发,关于学哲学有什么用的问题,当然就成为一个假问题。因为哲学、智慧这些东西本身就是目的,目的本身还会有什么用呢?但是从另一种意义土来说,哲学又是无用之大用。当个人真正进入到哲学思维的境界时,就会感受到一种彻骨的豁达和愉悦;当他面对哲学家们所谈论的智慧的时候,就会产生一种赏心悦目,心旷神怡的感觉。这就是哲学之大用了。它让人体验到一种精神的快乐,如果有人要进一步追问:这种精神上的快乐又有什么用?那么我只能反问他:听一曲贝多芬的音乐有什么用?它能让你填饱肚子吗?能给你带来荣华富贵吗?如果人们所理解的用处仅仅只是指物质方面或者肉体方面的用处,那么我可以斩钉截铁地回答:学习哲学没有任何用处!但是,如果人们意识到自己是一个有灵魂、有精神追求的生灵,那么哲学所带来的智慧本身就足以使精神怡然自得了。在这种情况下,再追问哲学有什么用,岂不是贬低它了了吗?所以,在西方,从很早的时候开始,哲学家们就已经表达了一种对待哲学的基本态度,那就是学以致知的态度——学习哲学的目的只是为了求知,而不是为了致用。

(摘编自赵林《从哲学产生的原因看哲学的用处》)

1.下列关于原文内容的表述,正确的一项是| A.动物很少会有惊异感,它们会有恐惧、警觉之类的感受,但在受到威胁的情况下,可能会对外界事物产生一种惊异感。 |

| B.在面对大自然和人类社会时,只有人才会在不解、惊异之后提出各种问题。这种由于惊异而产生的问题构成了哲学思维的开端,正是由于惊异,才产生了最初的哲学思维。 |

| C.《形而上学》认为人闲暇才使哲学产生,这表明人们对于哲学通常都是抱着一种敬仰的态度,将其看作一门属于精神贵族的学问。 |

| D.哲学是一门“没有用”的学问,因此它本身就是目的,学习哲学、掌握智慧,这本身就是人生的最高目的。 |

| A.第一段运用对比论证,论证了惊异感是我们人类的一种非常好的素质,进而指出惊异是哲学产生的一个条件。 |

| B.第二段运用假设论证,论述了闲暇对于哲学产生的重要作用。 |

| C.第三段运用事实论据,结合现实生活,论述了我们对待哲学不应持实用主义的态度。 |

| D.第四段进行总结,明确了学习哲学的目的,为知识而知识,为学术而学术。 |

| A.如果你追求哲学能让你填饱肚子、能给你带来荣华富贵这些物质方面或者肉体方面的用处,可以说学习哲学没有任何用处。 |

| B.当一个人进入到哲学思维的境界时,就会感受到一种彻骨的豁达和愉悦,这就是哲学被认为无用之大用的理由。 |

| C.有些人面对哲学家们所谈论的智慧会产生一种赏心悦目、心旷神怡的感觉,这种感觉跟有些人听一曲贝多芬的音乐会体验到一种精神的快乐是相似的。 |

| D.对于哲学不要再追问它的用处了,西方哲学家早就认为哲学是学以致知,学习哲学只是为了求知,而不是为了致用。 |

阳光的味道

林清玄

尘世的喧器,让我们遗忘了阳光的味道,味道是一样的纯净着,一样的微小,一丝丝,入心,入肺。甘甜,芬芳,怡人。阳光的味道很干净和唯美,像川端的小说,透明,简洁,历炼。行走在世上,许多靶子等待我们紧的箭矢去努力地命中,心里装满太多的世故与烦忧,幸福的位置,也就变得小了,或者卑微到忽略不计。

很向往年关过后的冬日,抱着一本书躺在黄河大堤南的草丛中晒太阳的时光。一大片一大片衰败的堤草向云海深处铺展延伸。有几个牧羊人躺在草丛中,他们丝毫不觉得冷。我便停止了脚步,眷恋着这片草,还有草上特定的阳光,这就是冬天的太阳,静悄悄的释放着能量。

我选了一片草色稠密的空地躺了下来。从黄河边吹过的风夹杂着些许凉意,我抱膝抬起头让脸感受阳光,紧闭着的眼前一片红色。渐渐我感受到了暖暖的光,不是隐隐的,是静静的暖。静静的,温柔的,使我沉浮的心也静了下来。

等待返青的草丛中慢慢流溢着阳光味,香香的,暖暖的,轻轻的,柔柔的,从我的发梢、肩膀、衣服,从我目光所触的护堤杨树上浓厚着,流逸着。我的心域泛起春天般明媚、柔和的气息,温润,甜美。小时候,就是这样静静地追着这片阳光,嗅着他们身上阳光的味道,温暖着,幸福着。

冬天的太阳这么美好,阳光下的一切都那么金灿灿的,暖烘烘的,更懒洋洋的,我终于卸下了尘土般的疲惫,让自己也变得懒洋洋的。和这水涟一起发呆,发笑。

临近中午了,我突然发现阳光变得眼耀眼,也变烫了。中午的阳光愈发的暖和,返白的草尖上闪烁着金灿灿的光芒,空气里回旋着温热的气息。阳光的味道最浓烈处就是这村庄的味道,乡情的味道,给予你身躯和血脉相牵的亲人的味道。

驱走一切发呆以外的多余的动作,竟然这么美妙,这么简单。就是晒晒冬天的太阳,只是这么简单,自然地翻几页书,或慵懒的像只蜷曲的猫儿,原来有时候异于人类的动物更会享受生活,忙碌的我们还是给自己些时间享受纯本的生活吧,也许会领悟到另一种幸福。

尽管冬日的阳光也只有短短的一个季节,也许你应该感恩于它对你的磨练,也许你应该感激它让你发觉了自己原来还有脆弱的一面。阳光的味道,磨练的味道,人生的味道。春天的阳光会融化你冷漠的心灵,夏天的阳光考考验你执着的深度,秋天的阳光透射生命的颜色,冬日的阳光告知还要重头再来。

在岁月面前,我无法在成功的喜悦中徜徉,却对失败的痛楚耿耿于怀。我看不见梨花黄昏后的一树辉煌与美丽灿烂,却看看见残景雨凄凉;我看不见晨曦清风醉,却看见梦里落叶飞。人生的秋天本是褪色的季节,心里眼里保持着原状原色的东西又能有多少呢?后来,我终于学会了在每一个阳光灿烂的日子里体味阳光的味道,我终于知道那种味道其实是一种自强、淡泊、宽容的心情。

我喜欢阳光的味道,我喜欢爱与被爱,因为阳光的味道和爱一样透明!

(选自《散文网》)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是| A.第一段连用多个词语描述阳光味道,表露出作者对阳光味道的喜爱与向往,也能够引发读者美好的联想与感受。 |

| B.“我终于卸下了尘土般的疲意”,“尘土般”一词生动形象而又深刻表现了作者人生路途中所经历的种种磨难。 |

| C.本文写“异于人类的动物更会享受生活”,是用比较的方式提醒我们忙碌是幸福的大敌,我们该学会给心灵留点时间。 |

| D.本文细腻地描绘了几幅画面,看似随意,实则是作者的妙思所在,温馨的画面中流淌的温情正是后文抒情感悟的基础。 |

6.本文的语言极富表现力,请结合全文赏析。

材料一:

今年的政府工作报告中,一件小事引来不少家长关注,那就是“着力解决中小学生课外负担重”的表述。而去年年底召开的中央经济工作会议,更将这一问题列为非补不可的“民生短板”。

书山题海、死记硬背、拖堂加课的教育方式,饱受诟病,事实上,减负的要求也由来已久。早在1955年,教育部就下发过《关于减轻中小学校学生过重负担的指示》;1990年的《学校卫生工作条例》,还规定小学生在校学习时间不超过6小时。近年来,国家也多次出台“减负令”,其规格之高,措施之细,让人印象深刻。

刚刚过去的寒假,“影子教育”成了一个热词,说的是校外培训机构的不断扩张。不仅是寒假,孩子们其他的很多课余时间,也交给了补习机构,“负担越减越重,睡眠越喊越少”的情况普存在。

针对国家出台的中小学“减负”政策,21世纪教育研究院与腾讯网教育频道联合调查中小学生“减负”情况并进行发布。

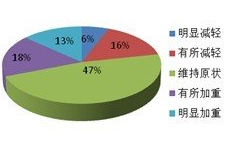

减负后中小学生课业负担情况

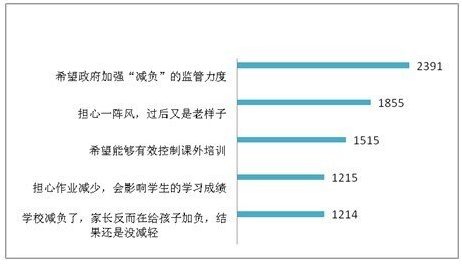

对减负最关心的问题

材料二:

减轻中小学生学业负担一直是各界普遍关注的题,多年来,经历多次“减负运动”,我国中小学生的“减负”成效并不明显,甚至出现“学校减负,社会加负”等现象。多位全国政协委员就此问题发表意见。

全国政协委员、民进上海市委专职副主委胡卫表示,应尽快摒弃流水线式“刷题”教育。学生学业负担过重,一是因为学校应试导向尚未得到根本扭转,二是各种落后的社会观念仍然深刻影响着学生家长,三是各式各样的校外培训机构“野蛮生长”加剧了学生课业负担。

全国政协委员,民进中央副主席朱永新建议,要切实保障学生休息权。减轻学生负担,要全面推进义务教育评价机制改革,弱化区分度和选拔性,使中小学教育对学生的全面发展负责而不是只对分数负责,对学生的终身负责而不是只对眼下负责,对所有学生负责而不是只对能升入名校的学生负责。

全国政协委员、河北工业大学副校长殷福星表示,呼呼“减负”多年不见成效,其原因与现阶段家长心态相关。在绝大多数中国人的意识里,上名校与孩子未来的人生幸福等同,是孩子人生成功的唯一标志。其实,“玩”才是孩子的天性,过多参加培训班并不能培养孩子们的学习兴趣和创造性。

摘编自刘瑾《减负是社会共同责任》,2018年3月月15日《人民日报》)

材料三:

近日,《人民日报》刊发了一篇报道《中小学生教育焦虑背后:竞争激烈负担从课内转课外》,文章提及,随着各地针对中小学生的“减负令”纷纷出台,孩子们的负担非但没有减轻,反而加重了。

之所以出现这种情况,主要是因为教育部门及中小学校推出的种种减负办法,仅仅减轻了学生在校期间的负担。过去我们习惯认为,学校是课业负担的主要来源。而一轮又一轮的课改,也不断增加学生学习的科目和内容,要求学校单方面减负,其目的是希望学生能从各类试卷、习题册中解放出来,用更多时间追求兴趣爱好。特别是更多地参加体育运动,强健体魄,这实质上是“素质教育”的的要求。

然而提倡全面发展的“素质教育”似乎并没有减轻学生负担,相反,一些学校打着培养学生动手能力等旗号,对作业质量提出越发苛刻的要求。原本以为摆脱了书山题海便能获得解脱,殊不知,只要有考评存在,负担便只重不轻。有家长抱怨:“在目前的高考选拔机制下,还是以分数为主,指挥棒不变负担就一直在……”这一切当然并不全是高考的错,试试想,假如我们将包括高考在内的一切升学考试都取消掉,孩子们就能自由成长了吗?不,他们将面临更多的测验,即使能够逃脱形式化的统一考试,在步入工作岗位之后,也逃不脱各种隐性的测试。

我们的高考制度每隔几年就有一次小调整,这一方面有利于兼顾公平,另一方面则试图减轻学生负担,促进其个性发展。所以一些能够证明考生个性特长的经历,如国际奥赛获奖等便顺理成章地成为高考加分项。可在这一思路驱动下,我们即发现,金国各地逐渐城起了一场“奥赛热”,一些原本并无相应学科天赋的孩子也被赶鸭子上架。

改变高考等考试的内容井不能减轻学生负担,所谓负担,不过是学生为了在竞争中脱颖而出所付出的额外努力而己,当负担为绝大部分学生所能普接受时,就具有一定的激励意义。问题仅仅在于,时下这些负担已超出绝大多数人的承受范围。既然我们在根本上无法取消考试这一选拔制度,至少能降低其频度吧?

可如此一来我们又不得不面对新的问题:取消平时的考核,学生的学习质量便无法保证,长此以往必然使学生在最终考试中落后于人。这正是一些学生从学校解放出来,反而在校外培训班中投入更多时间、精力的根本原因,我们必须承认这是尴尬的两难境地。

学生课业负担屡屡加重是我国社会竞争不断加剧的反映,这既不能单纯依靠行政部门的各项规章条款予以解决,更不能期待几篇文章便能寻找到解决方法,我们只能期待全社会群策群力以觅得缓解之法,当然这听起来太过空洞。

(摘编自施经《减负为何屡减不成?》,2016年11月8日《南方日报》)

7.根据图表,下列关于减负相关情况的理解,不正确的一项是| A.将近一半的受访者没有感觉到减负的效果,反倒有13%的受访者认为负担明显加重。 |

| B.从调查的情况来看,认为减负后课业负担加重的人数比认为减轻的还多9个百分点。 |

| C.受访者一方面希望减负政策落到实处,另一方面又担心会对学生的学习成绩有影响。 |

| D.在五项最受关心的问题中,受访者显然更关注的是减负政策执行的有效性和长期性。 |

| A.材料二中三位政协委员的意见各有不同之处,但是都言简意赅地分析了减负成效不明显的原因,并给出了解决办法。 |

| B.材料三详细阐释了减负屡减不成的原因,并揭示出这种现象产生的根源在于课业负担已经从课内转到了课外。 |

| C.过重的课业负担,不但不利于学生的健康成长,而且有可能扼杀学生的天性和创造性,影响国家和民族的未来。 |

| D.提倡素质教育并没有切实减轻学生负担,就是因为包括高考在内的升学考试这些指挥棒还在,学生不能充分释放个性。 |

| E.减轻课业负担和社会竞争加剧使家长和学生处于尴尬的两难境地。所以减负其实是一个系统工程,需要各方共同努力。 |

二、文言文阅读 添加题型下试题

许均,开封人,建隆中应募为龙捷卒,征辽州,以功补武病十将,赐锦袍、银带。开宝中,迁武骑副兵马使。从曹彬征金陵,率众陷水砦,流矢贯手。改本军使。从征河东,攻隆州城,先登,陷之,中八创。迁副指挥使,前后屡被赏赉。出屯杭州,妖僧绍伦结党为乱,均从巡检使周莹悉擒杀之。

端拱初,

时有王长寿者,本亡命卒,有勇力,多计虑,聚徒百余。是春,抵陈留剽劫,县民捕之不获,朝廷遣使益兵,逐之澶、濮间。会契丹南侵,夹河民庶惊扰,长寿结党愈众,人皆患之。均至胙城,长寿与其徒五千余人入县钞掠,均部下徒兵裼袒与斗。均以方略诱之,生擒长寿,斩获恶党皆尽。上以方御敌,未欲因捕贼奖均。但赏均部下卒,被伤者赐帛迁级焉。明年,追叙前劳,擢为本州

——选自《宋史列传第三十八》

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确确的一项是| A.摘赵保忠/令均率兵卫守/改龙卫第四指挥使/俄屯/夏州贼来犯/境一日十二战/走之 |

| B.擒赵保忠/令均率兵/卫守改龙卫/第四指挥使饿屯夏州/贼来犯境/一日十二战/走之 |

| C.擒赵保忠/令均率兵卫守/改龙卫第四指挥使/俄屯夏州/贼来犯境/一日十二战/走之 |

| D.擒赵保忠/令均率兵卫守/改龙卫/第四指挥使俄屯夏州/贼来犯境/一日十二/战走之 |

| A.补,指古代官员职务调动,补充缺职或由候补而正式任命。文中涉及官职调动的词语有多处,如“徙为邠州驻泊部署”的“徙”,“寻出知代州”的“出”等。 |

| B.咸平,是末真宗的年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,一般由皇帝发起。一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。明清皇帝大多一人一个年号。 |

| C.乘传,乘坐驿车,也指奉命出使或古代驿站用四匹下等马拉的车子。此文中的乘传是“乘坐驿车”的意思,与文中“车驾将巡澶渊”的“车驾”意思相同。 |

| D.团练使,唐代官制,负责一方团练的军事官职。宋朝力采强干弱枝政策,团练使仅是虚衔。请州团练使为武臣之寄禄官,苏轼曾经担任过黄州团练副使。 |

| A.许均在建隆年间响应招募成为龙捷卒,征讨辽州。后来跟从曹彬征讨金陵,率领士兵攻陷水砦,被被流箭射穿手掌。 |

| B.许均跟从征讨河东,攻打隆州城,率先登城,攻陷隆州,身受八处创伤。出京驻兵杭州,妖僧绍伦结党作乱,许均将作乱之人全部捕获斩杀。 |

| C.许均跟从石普在原州牛栏砦攻击贼寇,深入敌营,获取牛羊、汉人俘虏非常多,石普上表呈上他的功劳,许均因功迁为第三军指挥使。 |

| D.在与入县境抢劫的王长寿及其党羽作战时,许均部下步兵奋勇作战,许均用谋略活捉王长寿,皇帝当时只赏赐了许均部下,第二年,才追行叙功奖励许均之前的功劳。 |

①真宗以其无故离城,虑有狂寇奔突,诏书戒敕。

②会契丹南侵,夹河民庶惊扰,长寿结党愈众,人皆患之。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

赋得江边柳

唐·鱼玄机(注)

翠色连荒岸,烟姿入远楼。影铺秋水面,花落钓人头。

根老藏鱼窟,枝低系客舟。萧萧风雨夜,惊梦复添愁。

注释:鱼玄机,女,晚唐诗人。为补阙李亿妾,以李妻不能容,进长安咸宜观出家为女道士。后被京兆尹温璋以打死婢女之罪名处死。此诗当作于鱼玄机被弃之后。

14.下列对本诗理解不正确的两项是( )| A.首联一二句,运用对偶句,写柳色和柳姿,“翠色连荒岸,烟姿入远楼”中的“翠色”,是指柳树的颜色。 |

| B.一个“连”字,表明了柳色的苍翠欲滴和柳枝已经与水岸相接的低垂姿态,草木枯黄的秋天,水岸让人感觉心里空落。 |

| C.颔联三四句,写柳影和落花。诗歌前四句描绘了一幅迷蒙的江边烟柳图:翠色连岸,柳烟远楼,影铺水面,花落人头。 |

| D.颈联五六句,写柳根、柳枝,用语清新明快,柳柳树老根溃烂成窟,反而成了鱼儿的避难所,勾勒了一幅令人愉悦的画面。 |

| E.全诗在写法上,通篇不着一个“柳”字,但多句写柳,视角敏锐,画面精致,笔锋老到,情真意切,引人赞叹。 |

四、名篇名句默写 添加题型下试题

(1)《三峡》中,郦道元从色彩、情态的角度描写冬春时分三峡之境的句子是“

(2)苏轼在《赤壁赋》中描写曹操攻破荆州后在长江边横执长矛、饮酒作诗的英雄形象的句子是“

【知识点】 名句名篇默写