2021届安徽省江南十校高三一模联考(3月)语文试题

安徽

高三

一模

2021-03-11

335次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

一国法律和一国语言一样,是在民族长期演进过程中慢慢形成的。真正深入人心的法律,并非立法者人为的创造,而是对传统的尊重,对民族精神的体认。立法者所做的,只是将这样的民族精神,通过格式化的语言,以法律的形式表达出来罢了。在传统法和现代法之间,如果要找到共通之处,唯有民族精神。民族精神超越了某一特定的历史产物或者固有形式,是一种价值的关怀,用一个成语来设喻——薪尽火传,传统法的外在形式,比如《唐律疏议》《大明律》《大清律例》等法典为“薪”,民族精神就是“火”,薪有尽时,火种永传。

透过有形的法律外表,我们抽绎出传统法的民族精神:关注现实生活、重视生民福祉的立法模式,坚持文化传承而又与时俱进的立法精神,德法兼治的治理模式,严以治吏、宽以养民的社会治理原则,以人为本、矜恤人命的刑事政策,融天理、国法、人情于一体的综合性司法标准。以上六个方面,皆具有超越时空的恒久价值,富有中国特色。中华民族传统法律文化之所以如此发达深厚,是因为历朝历代都是在前人的基础上加以创新,从未有推倒重建、完全革故鼎新的做法。

今天,传统法的民族精神经过创造性转化,有些成为新时代国家治理的指导思想,有些直接或者间接成为新时代法律制度的组成部分,从不同层面发挥着指导意义和实践价值。2016年12月,习近平总书记在中央政治局会议上强调:“法安天下,德润人心。法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。”法治和德治相结合是传统社会关于国家治理模式的总结,也是被社会实践证明的、适合我国国情的治理模式,是中华优秀传统文化留给我们的重要遗产之一。2020年《民法典》的出台是中国特色社会主义法治体系建设的重大成就,既系统整合了几千年来长期实践形成的民事法律制度,又开启了新的民法时代。《民法典》包含总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任等七编及附则,共1260条,对公民的人身权、财产权、人格权等作出明确翔实的规定,并明确权利受到削弱、减损、侵害时的请求权和救济权等,体现了对人民权利的充分保障。

中国传统法中蕴含着的民族精神是传统法文化精华的集中体现。当代中国国家治理和法治建设,绝对不能空守宝山而不自知,盲目否定中华传统文化的价值,或者一味以西方的标准来定优劣,将西方法治理论与实践奉为圭集而亦步亦趋。必得回归传统,深切体认传统,提取出宝贵的民族精神,并通过创造性转化,使之成为我们建设社会主义法治国家的价值源泉和智慧宝库。这是国家治理现代化、中国特色社会主义法治体系建设和新时代立法的内在要求,也是进一步坚定“四个自信”,实现中华民族伟大复兴中国梦的基础和路径。

(摘编自宋玲《中国传统法的民族精神与现代转化》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.一国法律是其民族精神的产物,是立法者借助格式化的语言表达出来的对传统的尊重。 |

| B.中华民族传统法律文化发达深厚,因而历朝历代的法律都是在传承的基础上加以创新。 |

| C.现今坚持法治和德治相结合,这是传统法的民族精神直接转化为新时代法律制度的明证。 |

| D.当代中法治体系建设在汲取传统法文化精华的基础上,也可借鉴他国法治的有益做法。 |

| A.文章层层深入,先提出论题“传统法的民族精神”,后分析内涵,再阐明现代转化方式。 |

| B.文章用“薪尽火传”设喻,论证民族精神是贯通古今法律的精魂,具有超越性、恒久性。 |

| C.文章论证兼顾历史与现实,既有对我国传统法的深刻分析,又有对现代法的精要阐述。 |

| D.文章末段否定了两种极端做法,得出新时代法治建设应突出体现“四个自信”的结论。 |

| A.传统法中存在着许多独树一帜的民族性元素,完全可以融入中国特色社会主义法治体系建设中,以实现“文化自信”。 |

| B.《唐律疏议》因为历史情境的变化,自然丧失了实际应用的功效,但是内蕴在其中的价值,却不因时代的改变而丧失。 |

| C.《民法典》对人民权利的高度重视,是传统法注重人文关怀理念的创新性发展,体现了传承而又与时俱进的立法传统。 |

| D.只有传统法的民族精神真正实现了创造性转化,恰当地融入新时代法治建设中,中国法才能以其民族特色屹立于世界。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法

材料一:

2020年11月14日,习近平总书记在南京主持召开全面推动长江经济带发展座谈会,强调推动长江经济带高质量发展,使之成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。总书记指出,要从生态系统整体性和流域系统性出发,追根溯源、系统治疗,保持长江生态原真性和完整性。

上世纪七八十年代以来,伴随着快速工业化和急剧城镇化发展,长江沿岸经济快速增长,但粗放式发展、过度开发等导致了流域生态功能退化,“黄金水道”应有的价值远未得到有效发挥。党的十八大前后,长江流域发展问题受到高度关注。习近平总书记亲自谋划、部署、推动,从2016年至今,先后在重庆、武汉、南京三次主持召开长江经济带发展座谈会,倡导生态优先、绿色发展的理念,坚持“共抓大保护、不搞大开发”。各项整改措施相继落地,沿江省市和有关部门推进生态环境整治,促进经济社会发展全面绿色转型。清船清网,禁捕退捕,生物完整性指数不断回升;腾退岸线,治理污染,流域生态功能持续恢复。2020年底,全国人大常委会表决通过《中华人民共和国长江保护法》,这部法律将于2021年3月1日正式施行。

(摘编自田豆豆等《贯彻新发展理念,推动长江经济带高质量发展》,《人民日报》2020年11月17日)

材料二:

长江经济带是以长江为依托形成的经济带,包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等沿江11省市,下辖136个设区市(州),面积约205万平方公里,人口和GDP总量均占全国40%以上。依托这条“黄金水道”,长江经济带由东向西、由沿海向内地,从以上海为龙头的长三角地区起始,途经以皖江城市带、环鄱阳湖城市群、武汉城市圈、长株潭城市群为主体的长江中游城市群,直抵长江上游的成渝经济区。长江经济带是我国经济中心所在,其中,长三角城市群拥有现代化江海港口群和机场群,公铁交通干线密度全国领先,经济发展势头强劲;上游地段近年来获得国家西部大开发、“一带一路”等战略支持,重庆、成都已被作为国家中心城市重点打造。

(摘编自中国社科院《长江经济带是个什么“带”?》,《澎湃新闻》2021年1月4日)

材料三:

长江经济带作为流域经济,其高质量发展要充分考虑流域特点和长江特色,重点体现以水为纽带的人、水、地关系。“人”是指经济社会系统,“水”是指水域生态环境系统,“地”是指陆域生态环境系统。对“人一水一地”系统耦合协调水平进行实证分析,有利于全方位刻画长江经济带的特点和存在的问题,为高质量发展提供决策参考。

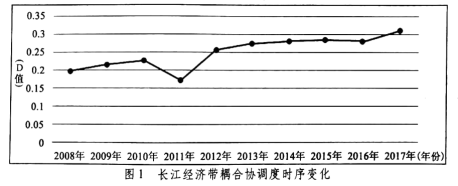

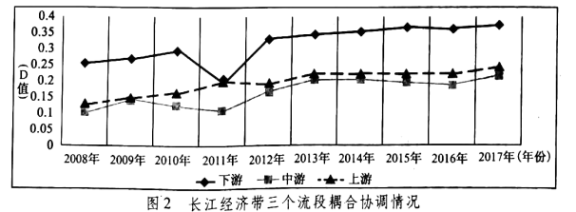

注:耦合指两个或两个以上的体系间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象;耦合协调度是度量系统之间协调性的指标。“人一水一地”系统耦合协调度等级分类标准为:低度耦合协调0≤D<0.3,中度耦合协调0.3≤D<0.5,高度耦合协调0.5≤D<0.8,极度耦合协调0.8≤D<1.(D值为耦合协调度得分)

(摘编自刘波等《高质量发展背景下长江经济带“人-水一地”系统耦合协调效应评价》)

4.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.2008~2017年间,长江经济带耦合协调度总体呈现上升趋势,但存在阶段性波动,其中,2011年降到低谷,2017年晋升为中度耦合协调类型。 |

| B.长江经济带耦合协调度时序变化表明,2011年后国家及沿江各省市重视经济与生态的平衡发展,修复长江生态环境政策的实施效果逐步显现。 |

| C.长江经济带横贯东西,三个流段的自然环境和经济水平不同,但耦合协调度都处于中低阶段,可见生态环境与经济社会发展间的矛盾普遍存在。 |

| D.从流段看,长江经济带耦合协调性指标“阶梯化”特征较为明显,呈中游一上游一下游递增,这与上游拥有区位优势、下游获得政策倾斜有关联。 |

| A.长江经济带城市密集、面积广大,人口规模和经济总量占据全国近半壁江山,拥有良好的发展优势与机遇,但也面临资源环境压力大、区域发展失衡等挑战。 |

| B.长江禁捕退捕是扭转长江生态环境恶化趋势的有效举措,《中华人民共和国长江保护法》的出台则是通过立法为长江流域生态系统建设提供强有力的法治保障。 |

| C.“人一水一地”系统耦合协调研究根据流域经济的特点,围绕“人”这一核心要素,从时间和空间维度、整个经济带和三个流段特点等多个方面展开实证分析。 |

| D.长江经济带高质量发展是在追求流域生态健康、保持生态原真性和完整性的刚性约束下实现的最大兴利效益,是人、水、地相互作用而走向高等级耦合的过程。 |

【知识点】 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

哨兵北舞(节选)

曾剑

绿皮列车终于摆脱京城的喧嚣,钻出夜色,钻进晨雾,在莽莽丛林间穿行。

韩泽中觉得,这趟驶向军营的列车,将是他辉煌人生的开始。

列车把他们带到一个小县城,他们换乘汽车,辗转到一个小镇。在这里,他开始了他的军营生活:站军姿,走队列,跑步,周而复始,亦步亦趋。

一个月后,韩泽中被一辆“勇士”接走。山路漫长,车行颠簸,“勇士”钻出大山,进入一片江湾,远远地,一抹红色跳入眼帘,那是飘扬在哨所塔楼上的五星红旗。这面红旗,骤然把他一路颠落的力气召唤了回来。

欢迎仪式,其实就是自我介绍。

“我叫韩泽中,来自山东临沂。”

“简历上说你是在读大学生,哪个大学?”

“北舞。”他说。

“‘北舞’是哪里?”一个老兵问。

“北京舞蹈学院。”他的声音极轻极细,好像来自那儿,是一件不光彩的事。

“啊!”老兵们发出感叹。他们恍然大悟,难怪这么瘦弱,这么白净。

第二天清晨,韩泽中到哨所的第一班岗。真枪实弹,双人双岗。班长将自己与他排在同一班,不知是关切,还是不放心。

不过,这不重要。国旗如此之近,就在头顶飘扬。他觉得这是世上最醒目最好看的国旗。

离国界线只一步之遥,两道红漆画的线,上面是齐腰高的不锈钢栅栏。他,一个舞者,抬腿就能过去 但他不能,他是战士!

夜班岗如期而至,哨所的夜是寂静的,只有江声被风吹送过来。一只壮实的军犬伴在他身旁,隔一段时间,它会摇晃一下尾巴,巡视一圈,然后重回哨位。

哨所兵少,白天一班岗,晚上一班岗,时而穿插些巡逻任务。

日子就这样一天天过去,寂寞伴随着单调和重复袭来,尤其在站岗的时候,白天,秋日的阳光直射下来,晒得他脖颈生疼。夜里,站在哨位上,他会下意识寻找北极星,那璀璨的星光让他感到一丝焦虑,这就是他盼望的“光辉岁月”?回北舞后,怎么跟同学们说起他的军旅生涯?难道对他们说,自己就像“北舞”门口的保安一样,天天站岗?而他们,在他离开的这两年时光,在舞台上是多么风光无限。

他怕荒废了专业,偷偷练功,他不能大张旗鼓地练,这里只有哨兵,没有舞者。

他站得没有刚开始那么笔直了,腰有些松懈。哨长发现了这个问题。

那天午饭后,哨长带着他上了山。荆棘丛生的山路,又陡又窄,韩泽中虚汗直冒,几次不留神,脚下一滑差点滚落下去。他们走了很久,直把头顶的太阳走到西边去了,才到达山顶。这里是一个废弃的瞭望哨,哨长讲起一个叫沈海洋的兵。十四年前,沈海洋与另一个战士被分到这里。无水无电、条件艰苦。后来同伴被抽调去边防团,得再派一个人上山,沈海洋申请让妻子余香义务当哨兵。余香支持丈夫,辞掉了工作,一守就是六年,韩泽中问哨长,你说的是咱们班长沈海洋?哨长说,是他。现在科技发达,设了电子监控,“夫妻哨所”成了历史,但它像一座灯塔,在这边地上闪亮着。

回哨所的路上,韩泽中一直在回想,他说不清是哪一步促使他走进军营,像是偶然,像是一时冲动,更像是冥冥中的必然。第一学期专业课考核,同学说他秀气,建议他男扮女装,跳一段“贵妃醉酒”。他当时没想太多,只是想挑战一下。他成功了,收获了鲜花与掌声。然而,喜悦太短暂,同学们随后喊他“韩媚娘”。他们并无恶意,但他听着刺耳。那个夜晚,敏感而脆弱的他一夜未眠,天亮后,去食堂,路旁的征兵标语攫住了他的心:“想成为男子汉吗?到军营去!”就是在那一刻,他萌发了从军的想法,而且那么强……但,这好像又不是最初始的缘由。他记得,小时候爷爷常指着电视上国旗护卫队说,你长大了也要像他们一样……从“夫妻哨所”回来后,韩泽中开始严格要求自己。他学习控制情绪,让自己变得阳刚沉稳:他开始主动工作,从细小工作开始。

这里是雪的故乡,大地有三四个月被白雪覆盖。那晚大雪,他站在岗亭外,一动不动,一股来自体内的力量告诉他,战胜严寒其实是战胜自己。他就那么笔挺地站着,上级察看视频,以为是假人,来电责问,哨长说,是真人呢,是我们的韩泽中在站岗。上级说这么冷的天可以进岗亭,提高警惕就行。可韩泽中不进去。他觉得这样的时刻,哨兵岗位是不平凡的。他站得笔挺。

边防急需驾驶员,哨长让韩泽中去学。“可是,我晕车。”他怯声道。“学完汽训,就不晕了。”哨长说。那是一段紧张的日子,让他自己都不解的是,他竟然无数次想念那个让他寂寞得落泪的哨所。回到哨所,已是第二年春天,他的肌肉强壮了,还长高了两厘米。没有比这身材更适合跳舞的了,他骄傲地想。他依然站岗,偶尔巡逻时,他驾驶“勇士”,穿行在林海间。果然,他不再晕车了。

一切都在改变,他身上已有老兵的味道了。那张脸黝黑,比刚入伍时棱角更分明。先前嘴唇上不易觉察的汗毛,已全然成了黑色的胡须。细嫩光洁的双手也粗砺了,骨节变大,但他觉得用这样的手向国旗敬礼,更神圣。他比以前成熟了,哨长和班长都这么说,他自己也这么觉得。

天黑下来,他来到哨位,持枪上岗。

以前,他习惯遥望北极星;现在,他的目光总被边境线上家家户户的点点灯火吸引。他想,正是因为他们的守卫,它们才那么恬静地亮着。

(有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说注重环境描写,如莽莽丛林、漫天风雪、璀璨星光等,既展现了边境独有的风光,也为人物活动提供了一个阔大的舞台,富有强烈的艺术感染力。 |

| B.全篇以主人公韩泽中这一特定视角讲述故事,借他的眼睛来观察边地环境和哨所官兵,通过他内心深处隐秘的情绪波动,真实生动地展现其蜕变过程。 |

| C.哨长说“是我们的韩泽中在站岗”,话语中透着关爱和自豪,他和在艰苦环境中坚守奉献的班长一样,是主人公成长的引路人,也是边防官兵群体的代表。 |

| D.小说使用了很多简短的句式,叙述简洁有力,节奏鲜明生动,既符合军营生活内容简单、作风硬朗的特色,又能加快故事情节的推进,具有独特的韵味。 |

9.有人说,结构的艺术是小说的最高艺术。请结合具体内容,分析本文结构艺术的特点。

二、文言文阅读 添加题型下试题

李建中字得中,其先京兆人。曾祖逢,唐左卫兵曹参军。祖稠,梁商州刺史,避地入蜀。会王建僭据,稠预佐命功臣,左卫将军。建中幼好学,十四

(节选自《宋史·李建中传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.时言事者多以权利进建中/表陈时政利害/序王霸之略/太宗嘉赏/因引对便殿/赐以绯鱼/会考课京朝官/建中旧坐/公累罚金/漏其事/坐降授殿中丞/监在京榷易院/ |

| B.时言事者多以权利进/建中表陈时政利害/序王霸之略/太宗嘉赏/因引对便殿/赐以绯鱼/会考课京朝官/建中旧坐/公累罚金/漏其事/坐降授殿中丞/监在京榷易院/ |

| C.时言事者多以权利进建中/表陈时政利害/序王霸之略/太宗嘉赏/因引对便殿/赐以绯鱼/会考课京朝官/建中旧坐公累罚金/漏其事/坐降授殿中丞/监在京榷易院/ |

| D.时言事者多以权利进/建中表陈时政利害/序王霸之略/太宗嘉赏/因引对便殿/赐以绯鱼/会考课京朝官/建中旧坐公累罚金/漏其事/坐降授殿中丞/监在京榷易院/ |

| A.丁外艰,也称“丁父忧”,是我国古代的一种丧制名称,专门指子遭父丧,依制守孝。 |

| B.解褐,又称“释褐”,意为脱去平民所穿的粗布衣服,代指走上仕途,开始担任官职。 |

| C.漕运,我国古代借助水道调运粮食,以满足百官俸禄、民食军饷和朝廷赈济等需要。 |

| D.书札即书信,原先是写在小木片上,纸张发明后沿用此称,常与文学、书法艺术相融。 |

| A.建中孝顺笃学,精通书法艺术。蜀地平定后,他在洛阳侍奉母亲,授学自给。他自幼好学,擅长书法,能够写多种书体,时人争相临摹,视为典范。 |

| B.建中屡获认可,历任多个职位。王祐为他播扬美名,李惟清、柴成务等人热心举荐。他受到太宗皇帝的赏识,先后供职于昭文馆和集贤院等部门。 |

| C.建中淡泊名利,性情高雅素静。他三次主动要求担任当时的闲职西京留司御史台。他热爱洛阳一带风上人情,喜好吟咏留题,精通修身养静之术。 |

| D.建中出身宦门,子辈多有功名。他的曾祖父在唐朝时就担任过官职,祖父在五代十国时期曾经官位显赫。他的儿子有的考中进士,有的跻身仕途。 |

(1)苏易简方被恩顾,多得对,尝言蜀中文士,因及建中。

(2)尝手写郭忠恕《汗简集》以献,皆科斗文字,有诏嘉奖。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

夏州胡常侍【注】

罗隐

百尺高台勃勃州,大刀长戟汉诸侯。

征鸿过尽边云阔,战马闲来塞草秋。

国计已推肝胆许,家财不为子孙谋。

仍闻陇蜀由多事,深喜将军未白头。

【注】夏州。今陕西靖边东北,南北朝时夏王赫连勃勃于此筑城,后称“夏州”。胡常侍,姓名不详,晚唐人,当时担任节度使在此驻守。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.开篇借典故起兴,写城楼巍峨、武器装备精良,突出了唐军的强大实力。 |

| B.颔联写景,与范仲淹“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”的意境相近。 |

| C.颈联写胡常侍以身许国、披肝沥胆,而无意求田问舍,为子孙谋取钱财。 |

| D.“仍闻”句写唐末风雨飘摇的现实,“深喜”句是对胡常侍的赞美和期待。 |