知音 余显斌

他没有回头,即使回头,也看不见什么,因为他是瞎子。风吹来,浑身很冷。在风里,他一步步走了,最终,变成一粒黑点,消失在天边。

从此,他漂流异乡。

陪伴他的,是一把破旧的二胡,小镇村庄,一路行来。二胡声,在他走过的地方流泻,如一声声低低的诉说,细细的,蛛丝一样。

夜里,他歇宿在破庙里,草堆后,静穆地坐着,一双盲眼,一动不动,望着虚空。手指颤动,一缕月光水色,从琴弦上淌出,闪着波纹,扩散着,荡漾着。

他走过的地方,要一点剩饭,或者两个冷馒头。

一般的,他只吃一半,另一半,放在自己寄宿的地方,草堆旁,或者是破庙里。第二天走时,留在那儿。

大家都说,这瞎子,穷讲究,不吃隔夜东西。

他没说什么,摇头叹息。要饭时,仍多要些,拿回寄宿的地方。剩下一些,放在那儿。有时,要少了,他不吃,把要来的东西都放那儿。

这日,一个雪天,他头晕眼花,倒了下去。醒来时,一个女孩的声音,清脆地响起,醒了,你终于醒了。

他点头,慢慢坐起来,很是感激。无物感谢,就拿起二胡,闭着眼,手指颤动,一支乐曲,婉约流淌。

曲子停止了,一切都静静的。

过了很久,女孩醒悟过来,赞叹,你的二胡拉的真好啊,我去告诉师傅,你就跟着我们杂技团吧。说完,女孩一阵风,跑了。

不一会儿,女孩进来了,坐下。

他一笑,道,不收瞎子吧?是啊,一个杂技团要一个拉破二胡的干啥啊?

你别急,我再求求师娘。女孩说。

他笑笑,在女孩离开后悄悄走了,一步一步,走向流浪的远方。二胡音,仍如水,随他流淌。时间,也在二胡声中流淌。

他在乞讨和流浪中,慢慢老去。

一日,在一个破庙里,他摸着个人,睡在那儿,奄奄一息。显然,是饿的。他忙拿出讨要的馒头,喂他吃下。两个冷馒头下肚,那人有了精神气,坐起来。那夜,没有旁人,只他俩。他坐在神案前,手指轻弹,两滴乐音溅下,闪着晶亮的光。然后,二胡音悠扬,在静静的夜空响起,一会儿如一缕花香,拂过人心;一会儿如一丝轻风,浮荡如纱。

那人静静听着,罢了,哑着嗓子一声长叹,是《月夜鸟鸣》吧,真是人间一绝!

他笑笑,眨眨已盲的眼,和衣躺下,道,睡吧,明天,还要讨饭呢。

那人,也睡下。

以后,他拉二胡,挣点小钱,养活两人,因为那人也是瞎子。夜里,坐在破庙里,他拉二胡,那人听。在奔波中,一天一天,他走向生命的尽头。那天,他吐了几口血,靠在一个草堆旁,对那人说,你不是想得到《松风流水》的乐谱吗?今天,我给你拉。

你——怎么知道?那人惊问。

你是瞎子;右手食指有弦痕,是拉二胡的;在这个人世,能欣赏我二胡的,只有两人,一个是个女孩,另一个是我的弟子。他道,脸上有一丝温馨。

师父!那人跪下,不再哑着嗓子,流着泪喊。

他点头,微微一笑,你多次向我讨要《松风流水》的音谱。又悄悄一把火烧了我的茅屋,不就是想逼我带着乐谱逃走,你好中途盗取吗?哎,世间最好的乐谱不在纸上,在心中。这些年,你跟在后面,我知道。没说破,是想让你跟着吃苦,时间长了,就领会了我当年的话。

你留下饭菜,也是给我的?那人哽咽着问。

你脸皮薄,不讨要,会饿死的。他仍一脸平静。

说完,二胡音流出,始如蚊痕,继如流水,最后,如一地灿烂春光。

音乐越来越低,流入地下,渺无音痕。

二胡落下,他也倒下。

你知道是我,为什么不恨我啊?那人抱着他,号啕大哭。

你是我的弟子,我的——知——音。他说,带着一丝笑,咽了气。

那人跪下,恭敬地叩下头去。然后,拿起二胡。月夜里,二胡音如水,波光闪闪,

流泻一地。

1.下列选项中,对文章分析概括错误的两项是( ))

| A.小说题目为“知音”,从文中我们可以得知,瞎子师傅的知音很少,只有他弟子一人,所以他明知是弟子放火烧了自己的房子,但他也不记恨弟子。 |

| B.小说中记叙了一个小女孩救活漂泊中的瞎子一事,这个小女孩赞叹瞎子师傅二胡拉得好,从侧面描写出瞎子师傅的技艺高超。 |

| C.房子起火后,瞎子师傅只带着一把二胡跑出来,说明他家非常贫穷,没有别的贵重物品。 |

| D.文章结尾,弟子跪在师傅身旁,恭敬的叩头,此时此刻,弟子才懂得师傅的良苦用心,但师傅已死,此时回报师傅的只有传承师傅的绝技。 |

| E.这篇小说起于二胡,结于二胡,中间又多次描写二胡,可以说二胡即本篇小说的线索。 |

3.本文二胡声音悠扬、动听,作者是如何描写二胡声音的?

4.本文描写了两位瞎子,他们是师徒关系,结合文本探究他们是怎样的人,请结合文本简析。并就其中一位谈谈给你的启示。

相似题推荐

梁父吟(节选)

白先勇

参加完王孟养的公祭大会,翁朴园和雷委员一同回到公寓。

翁朴园进到书房里,便径自走到茶几旁边一张紫檀木太师椅上坐了下来。书房内的陈设十分古雅,一壁上挂着一幅中堂,是明人文徴明的寒林渔隐图。两旁的对子却是郑板桥的真迹,写得十分苍劲雄浑:

锦江春色来天地

玉垒浮云变古今

另一壁也悬了一副对联,联语录的是《国父遗嘱》:

革命尚未成功

同志仍须努力

“你们老师,和我相处,前后总有五十多年了——”朴公坐下后,沉思良久,叹了一口气道,“‘狂狷’二字是你老师的好处,可是他一辈子吃亏,也就是这个‘刚’字上头。你们背地下都把他比做七月里的大太阳——烈不可当,是吗?”

“恩师的为人。实在是叫人景仰的。”雷委员欠身转向朴公,脸上充满了敬意的说道,“恩师对朴公和仲公二位一向推崇备至。我记得恩师提过:他和朴公、仲公都是四川武备学堂的同学。”

“唔——”朴公吟哦了一下,“说起来,那还是辛亥革命的事情呢,仲默和他夫人杨蕴秀,刚从日本回来,他们在那边参加了同盟会,回来是带了使命的:在四川召集武备学堂的革命分子,去援助武汉那边大举起义。我们几个人碰巧归成一组,自称是”敢死队”。耳垂上都贴了红做暗记的,提出的口号是‘革命倒满·倒满革命’。一时各路人马,揭竿而起,不分昼夜,兼水陆纷纷入鄂。仲默的夫人杨蕴秀到底不愧是个有胆识的女子!”

“你知道吗?那天运军火进武昌,就是由杨蕴秀扮新娘。炸弹都藏在她的花轿里。孟养和我呢,就打了红包头扮抬轿夫,仲默却是一身长袍马褂骑在马上做新部官。加上几个袍哥同志,吹吹打打便混进了正阳门。那晓得一进城,里面早已风声鹤唳,人心惶惶了。原来文学社的几个同志走漏事机,总督下令满城捕人,制台衙门门前已经悬上了我们革命同志的头颅了。我们马上接到胭脂巷十号的命令:事出仓促,提前发难,当晚子时,以炮鸣为号。那天夜晚,也真好像天意有知一般,竟是满城月色,景象十分悲肃。我们几个人都换上了短打,连杨蕴秀也改了男装。大家几杯烧酒一下肚,高谈国家兴亡,都禁不住万分慷慨起来。你老师最是激昂,我还记得,他喝得一脸血红,把马刀往桌上一拍,拉起我和仲默两个人,便效那刘关张桃园三结义,在院子里歃血为盟,对天起誓:‘不杀满奴,誓不生还。’那时倒真是都抱了必死之心的。他那时才不过二十岁——”

“哦?”雷委员惊讶地插话道,“我倒不曾知道,原来恩师和朴公、仲会,还有这么一段渊源呢!”

“那晚我们才等到十时左右,城东工程营那边便突然间枪声震响起来了。几个人正还犹疑,你老师便跳了起来,喊道:‘外面都动了兵器了,我们还在这里等死吗?’说着便抢了几枚炸弹,拖起马刀往外面冲去,我们也纷纷拥了出去。混战了一夜,黎明的光景时分,武昌城内,到处都飘满了我们革命军的白旗了。于是我们一队人便走向蛇山楚望台去集合,经过黄鹤楼的时候,你老师突然兴致大发,一下子跑到了上面去,脱下了一件血迹斑斑的白布褂子,用竹竿挑起,插到了楼檐上去,然后他站到黄鹤楼的栏杆上,挥着一柄马刀,朝了我们呼喊道:‘革命英雄——王孟养在此。’他那时那股豪狂的劲道,我总还记得。”朴公又微微地笑了一下,停下来喝了一口铁观音。

“要不是朴公今天提起,恩师那些事迹竟埋没了,”雷委员说道,“这些都该写入传里去的。”

“可以写,”朴公点首赞许道,“那次起义,虽然事出仓促,由几个血气方刚的小伙子闯成了革命,可是也就是那么一闯,却把个民国给闯了出来呢。不过,平心而论,讲到才略机智,我要首推你们老师——”朴公竖起了一双寿眉,举起了大拇指说道。

“恩师的才智实在是令人钦佩的,”雷委员说道,“只可惜还没能展尽就是了……”

两人对面唏嘘片刻,雷委员起身告辞,朴公叮嘱说:“还有一句话,是你老师临终时留下来的:日后回大陆,无论如何要把他的灵柩移回家乡去。你去告诉他的那些后人,一定要保留一套孟养常穿的军礼服,他的那些勋章也要存起来,日后移灵,他的衣裳佩挂是要紧的。”

送走雷委员,朴公回到院子里的时候,冬日的暮风已经起来了,满院里那些紫竹都强然抖响起来。西天的一抹落照,血红一般,冷凝在那里。院子里的兰花已接盛开过了,一些枯竭的颈梗上,只剩下三五朵残苞在幽幽的发着一些冷香。可是那些叶子却一条条发得十分苍碧。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是| A.小说开篇用翁宅书房作为对话场景,展开故事情节,将翁朴园与雷委员的话题引进战火纷飞的历史。 |

| B.朴公坐下后沉思良久才开口,反映了他还沉浸在刚刚参加完公祭大会的悲痛中,对老友“狂狷”的评价则是对其为人“知进而不知退”的委婉批评。 |

| C.小说注重用小视角反映大时代,以朴公作为见证人,讲述了“由几个血气方刚的小伙子闯成了革命”的故事,引发读者共鸣。 |

| D.文章最后提及王孟养把“灵柩移回家乡”的遗愿,表现了作者的历史观和现实愿望,流露出作者期盼回归的情绪。 |

3.请简要赏析小说最后一段中景物描写的作用。

文学与时尚

袁行霈

①“文变染乎世情,兴废关乎时序”,这是刘勰《文心雕龙·时序篇》中两句著名的话。刘勰所谓“世情”和“时序”,主要指政治状况而言。但也包括社会风气和时尚在内。一个时代的政治在很大程度上影响着文学的发展,这是显而易见的道理,研究文学史的人都注意到了。至于社会风气和时尚对文学的影响,则还有加以强调的必要,文学史上有许多现象都可以从这里得到解释。鲁迅先生的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文,从这个角度论述文学的发展,讲得生动、透彻,我们今天读起来仍然觉得很有启发。

②社会风气和时尚对文学的影响是多方面的,作家的创作思想和作品的内容、风格,都会留下它的印记。一种诗风的形成,一个诗派的出现,也同它有直接的关系。为什么玄言诗能占据东晋诗坛达百年之久?这是魏晋以来士大夫崇尚清谈的风气泛滥的结果。为什么到宋代山水诗能代替玄言诗而兴起?这与士大夫崇尚隐逸的风气有很大关系。齐梁宫体诗,那种轻艳纤丽的风格,则是由当时宫廷的风气造成的。宋朝“以文字为诗,以议论为诗,以才学为诗”(《沧浪诗话》),也是与当时士大夫的风尚分不开的。

③社会风气和时尚影响小说创作,也不乏突出的例证。东晋、南朝时期,出现了一批记述名士言谈举止、轶闻琐事的小说,如裴启的《语林》、郭澄之的《郭子》、刘义庆的《世说新语》、沈约的《俗说》、殷芸的《小说》等等。这批小说在当时颇有影响,如《语林》一写成,远近的人都争着抄写,“时流年少无不传写,各有一通”(《世说新语·文学》)。为什么当时会出现这类小说,而且它们又这样流行呢?要解释这个问题,就不能不注意当时的社会风尚。早在东汉末年,士族中就流传着品评人物的风气。如许劭和他的从兄弟许靖,每个月都要对乡党人物评论一番,当时称为“月旦评”。魏晋以后,这种风气更盛。清流名士的一毁一誉,□□决定着别人名望的高低,□影响其终身的成败。□□人们对自己的评语都很看重。东晋人温乔被评为“过江第二流之高者”,大概相当于中上之类,便感到很难为情,“时名辈共说人物,第一将尽之间,温常失色。(《世说新语·品藻》)名士们品评人物的依据是什么呢?不过是一些言谈举止、轶闻琐事而已。言谈以玄虚为胜,举止以疏放为高,谁要学会了这一套,就够上了名士的资格,可以得到上等的品题,进而获致更高的地位。在这种时尚之下,一般士族弟子都羡慕名士,想学他们的派头。于是《世说新语》等记录名士言谈举止的小说,便成为他们必读的“教科书”,而广泛地流行起来了。

④明代中叶以后,为什么小说中有许多淫秽的描写?如果考察一下当时的社会风尚,就不难理解了。当时政治十分腐败,以皇帝为首的统治阶级荒淫堕落,到了无以复加的地步,整个社会的风气也受到毒化。一些人因为向皇帝献房中术而获得高官厚禄,瞬息显荣,为世俗所企羡,世间也就渐渐地不以纵谈闺帏方药之事为耻了。风气既开,文坛也受到污染。正如鲁迅先生所说:“自方士进用以来,方药盛,妖术兴,而小说亦多神魔之谈。”(《中国小说史略》)

⑤文学作品对社会风气和时尚的反作用也是不容忽略的。《三国演义》中刘、关、张桃园三结义的故事家喻户晓,他们的“

⑥中国的封建统治阶级很重视文学与时尚的这种相互关系,并懂得利用这一点来为他们的统治服务。孔子早就说过诗“可以观”的话。所谓“观”,就是“观风俗之盛衰”,广义地说就是从文学作品观察社会风俗。《毛诗序》说:“故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦。美教化,移风俗。”则又强调了诗歌移风易俗的作用。封建时代的一些作家,也曾自觉地以文学做为移风易俗的工具,白居易的《秦中吟》和《新乐府》中就不乏这样的作品。然而,在封建时代受印刷条件和其他许多条件的限制,文学作品毕竟不能像今天这样广泛流传,它们的影响也不能像今天这样深远。今天,一部作品的印数少则几千、几万、多则十几万、上百万,再加上电影、电视的传播,文学对社会风气和时尚的作用,就更不容易忽视了。如果我们的作家常常想到这一点,自觉地使文学对时尚发生积极的影响,一定会更多地受到人民群众的欢迎。

(原载于《文艺报》1981年第11期)

1.第①自然段中画线语句在文中的含义是:2.联系上下文,第③自然段空格处恰当的一项是( )

| A.因为 所以 因此 | B.或者 或者 因而 |

| C.既 又 所以 | D.不仅 还 所以 |

(1)

(2)

4.第⑤段中加点词语的“义气”含义是:

5.对文意理解正确的一项是( )

| A.鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文是从时代政治与文学关系的角度来论述文学的发展。 |

| B.宋诗“以文字为诗,以议论为诗,以才学为诗”的特点,是与当时宫廷及士大夫的风尚密切相关。 |

| C.《世说新语》这部记录名士言谈举止的小说的广泛流行,原因在于魏晋时期士族中盛行品评人物的风气。 |

| D.第⑥段引用《毛诗序》中的话是为了说明从文学作品中可以考察社会风俗,从而起到移风易俗的作用。 |

鲁迅 巴金 曹禺 茅盾 沈从文 郭沫若 张爱玲 汪曾祺 贾平凹 王安忆

【材料一】:

“冰上丝绸之路”指穿越北极圈连接北美、亚洲和欧洲三大经济中心的北极航道,主要包括经过俄罗斯海域的“东北航道”和经过加拿大海域的“西北航道”。随着全球变暖,南北两极的冰雪触化加速,冰期缩短,为北极航道的开发和利用带来了空前的机遇。

北极地区被称为“人类最后的宝库”。2008年美国地质调查局(USGS)发布的(北极地区油气潜力评估报告》显示,北极圈内已探明并可用现有技术开发的石油、天然气、液化天然气储量估计分别高达900亿桶、1669万亿立方米和440亿桶,其中石油占世界已探明储量的约13%、天然气占30%、液化天然气占20%;北极地区煤炭资源丰富,超过全世界已探明煤炭资源的总量;此外,金、铜、铅、铁等资源在北极也分布广泛。中国是能源消耗大国,应该以北极为目的地,开辟能源新通道,保障能源进口多元化。2017年12月8日,中俄亚马尔项目在北极圈落地.建成后每年将有400万吨液化气运往中国市场。

(摘编自程晓《新时代“冰上丝绸之路”战略与可持续发展》,《人民论坛·学术前沿》2018年第11期)

【材料二】:

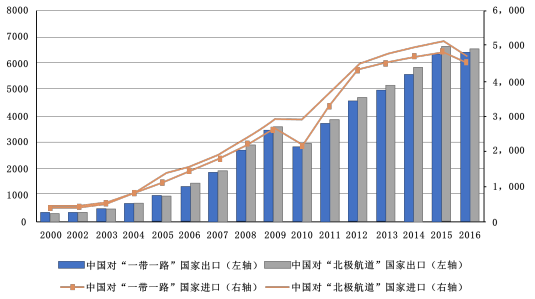

“一带一路”与“北极航道”进出口贸易总值比较图(单位:亿关元)

来源:中国国家统计局

【材料三】:

欧盟是中国第一大贸易伙伴和第一大进口市场,中国是欧盟第一大进口市场、第二大贸易伙伴,对欧洲出口约占中国出口总量的22%。中国对外贸易90%以上依赖海路运输,按照中国海运运费支出一般占贸易总量的10%左右计算,到2020年,中国对外贸易总量将达到5.3万亿美元,海运费用约为5300亿美元,如果利用“东北航道”则可以节省614亿-1468亿美元。依照传统的海上航运路线,中国与欧盟成员国之间的贸易往来,需经马六甲海峡、印度洋和苏伊士运河才能到达欧洲各港口,如果油轮吃水深度超过21.98米、重量超过25万吨(苏伊士运河的限载量)必须绕道非洲好望角。作为东亚连接北欧、东欧及西欧地区的最短航线,“东北航道”相比传统的航线,可缩短大约三分之一的航程。连通欧洲与中国的传统海上航运通道,途经战火频仍的西亚地区、海盗猖獗的南亚地区和美军基地遍布的东南亚地区,海上航运安全面临严重威胁。尽管“冰上丝绸之路”的自然环境较为恶劣,但北极地区特殊的地理环境使得航道沿线非传统安全威胁较少,且大部分航道距离陆地很近,主要经过俄罗斯北部海域的临岸地区,提升了海上航运的安全度。

(摘编自吴大辉《“冰上丝绸之路”:“一带一路”的新延伸),《人民论坛》2018年第9期)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.2005-2015年,我国对“北极航道”国家出口额均高于对“一带一路”国家出口额。 |

| B.我国从“一带一路”国家和“北极航道”国家的进口额在2014年都达到了最高峰,随后同时出现下滑。 |

| C.2009-2015年,我国从“一带一路”国家与从“北极航道”国家的进口额差距逐年缩小。 |

| D.从十六年的进出口额的角度看,“北极航道”沿线国家对于我国对外经济贸易的重要性都高于“一带一路”国家。 |

| A.“冰上丝绸之路”的建设为遏制和解决全球变暖、南北两极冰雪加速融化、极地冰期缩短等环境问题提供了新的机遇。 |

| B.北极地区多种主要能源资源十分丰富,有“人类最后的宝库”之誉,正因如此,我国才提出“冰上丝绸之路”倡议。 |

| C.我国与欧盟互为最大的进口市场,“冰上丝绸之路”建设不能全靠我国一己之力,离不开欧盟国家的合作开发。 |

| D.我国往来欧洲的传统海上航运通道,主要面临美军基地的安全威胁,北方航道大部分处在俄罗斯海域,基本可以避免美军威胁。 |

生命的消逝

刑庆杰

厉求良看到那只狼的时候,他唯一幸存的伙伴陈小米正背对狼坐在沙地上,从脱下来的旅游鞋里往外倒沙子。

此刻正是黄昏,整个巴丹吉林沙漠一片寂静。金黄色的夕阳柔和地洒在金黄色的沙漠里,使空气和光线都格外地浓重和华丽。

厉求良下意识地抓起了身边的拐杖,那是一根胳膊粗的胡杨木,沉重如铁,坚硬如铁。狼充满戒备地看了他一眼,又看了他一眼,慢慢地向陈小米逼近了。狼快接近陈小米的时候,恰好遮住了西照的阳光。狼在厉求良的眼里成了通体发光的轮廓,像一幅图腾。厉求良心念一动,放下了拐杖,他一边缓慢地往后挪动着身子,一边从挎包里取出了照相机,安上长长的镜头,对准了狼和陈小米。

厉求良是一个小有名气的摄影家,但他的名气仅限于在他工作和生活的那个城市里。出了那个城市,就没人知道他了。他已经年近五十了,还没有拍出过一幅让自己满意的作品,没有在正规的全国摄影作品比赛中拿过一次奖,这让他十分苦恼。他把作品的平庸归于自己平庸的日常生活。正是基于此,当他在省城上看到一家旅游公司组团去巴丹吉林大沙漠进行探险旅行时,就不假思索地报了名。他想,大漠旎旖的自然风光一定会给自己带来素材和灵感。但是,当他一路舟车劳顿深入到大沙漠中时,他感到了失望。他所看到的,全是在一些旅游挂图和图片库中经常看到的景象,毫无出奇之处。更糟糕的是,当他正准备无功而返时,却遭遇到了铺天盖地的沙漠风暴。风暴过后,他艰难地从沙子中爬出来,发现全团十几个人,只剩下他和一个叫陈小米的年轻人了。其他的人,连一丝头发也不见了。

他和陈小米在沙漠里已经跋涉三天了。三天来,他们已经熟悉得像多年的老友。陈小米刚刚三十出头,却是一个成功人士了。他的公司同时在供给着十个贫困大学生的学费和生活费,在当地也是很有名气的。

这已经是风暴过后的第三天傍晚了,他们身上的水也喝完了,如果明天再走不出去,那就只有葬身于大漠了。

陈小米已经抬起了头,看到厉求良正用镜头对着他,就笑了,露出了一口洁白的牙齿。

厉求良的手剧烈抖动起来。陈小米好像感觉到了来自背后的危险,他将头扭向背后。

一刹那间,狼准确地衔住了陈小米的喉咙……厉求良按动了快门,嚓、嚓、嚓……整个过程,厉求良拍了二十多张,直到把相机里的胶卷全部用完。

狼走了,留下了陈小米残缺不全的躯体,和呆若木鸡的摄影家厉求良。

第二天,厉求良遇到了另外一支探险队,他获救了。

在这一年的全国摄影作品评选中,一组题为《生命的消失》的作品获得了自然类一等奖,但是,获奖者迟迟没有露面。后经与其单位联系,才得到一个令人震惊的消息:获奖者厉求良在接到获奖通知的第二天就失踪了,他留在自己的办公桌上一张纸条,上面只有两句话:沙漠圆了我的梦想,我要在那里长眠。

(选自《语文月刊》2008年第二期)

1.下列对本文有关内容的分析和概括,不恰当的两项是| A.第四段写摄影家厉求良已年近五十,还没有拍出过一幅让自己满意的作品,没有在正规的全国摄影作品比赛中拿过一次奖,是为下文他不救人而忙于拍狼袭击人这千载难逢的镜头作铺垫。 |

| B.小有名气的摄影家厉求良,“下意识地抓起了身边的拐杖”是想用拐杖赶走狼救陈小米,但“心念一动,放下了拐杖”是因为他觉得狼太凶猛了,自己无法与之抗衡,只好放弃。 |

| C.厉求良觉得狼成了“一个通体发光的轮廓”与“一幅图腾”是因为他平生追求的精彩的摄影素材——狼袭击人——突然出现,这只狼是他此行最重要的灵感和收获了。 |

| D.狼“准确地衔住”了陈小米的咽喉,“准确地衔住”更能表现厉求良对生命的忘却与漠视,而对摄影成名的狂热追求时的感觉。 |

| E.厉求良的作品获奖了却不露面,说明他做贼心虚,担心人们询问作品的由来。 |

3.请结合全文内容,说说题目“生命的消逝”有哪些含义?

老街剃家

刘建超

老街把一些手艺活做得精湛的人称为家。你字写得好,写家;你戏唱得好,唱家,你头剃得好,剃家,被称为家的就是最高赞誉了,你手艺好,还德行高。在老街东关开理发店的老陆就是个剃家。

小说故事里写剃头匠的传奇多了,老陆却是个没有传奇故事的人。论长相,普通的没有任何特点,扔在人堆里就找不着了。论身世,从小在老街流浪,十几岁跟着个剃头师傅打杂,师傅过世,他就接了理发店,平平淡淡。非要说出点绝活,那就是老陆左右手都会用剃刀,使推子,能给自己理发,那得有多么好的手感啊。

有一年夏天,老街许多人得了角膜炎,老陆也染上了。生意不能停,不能传染了客户,客户找上门来也不能怠慢。老陆就用毛巾捂着双眼,凭着经验和感觉给客户做活,发茬齐整,与平时手艺没有什么两样,惊得客户啧啧称奇。剃家的名声由此传开。

老陆几十年在老街开着理发铺,童叟无欺,随叫随到。有的客户半夜要外出进货,需要打理,会去敲老陆的门。老陆屋里的灯就会亮起,他一丝不苟给客户理发刮脸梳洗干净,不多收一分钱。有时客户过意不去,多放下几块钱,老陆也会记在心里,下次这个人再来理发就不会收钱。

老街的买卖更新换代快,就是理发剃头的行当,没出几年也都换了门面,大大的霓虹灯映衬着美发厅、发型设计中心、美发会所,门口站立着的都是年轻的孩子,发型古里古怪的还染着各种颜色。

老陆的招牌没换。老街人,尤其是上了些年纪的人还是喜欢来老陆店里理发剃头刮脸。老街人还是愿意听理发推子咔吃咔吃的质感声音,还是享受剃刀在脸颊上游龙走蛇的舒坦感觉。

老街人理发爱扎堆,越是人多越来凑热闹,在等候当中抽烟喝茶,便把老街近几天发生的奇人怪事数落一遍,评论一番。

有人说,老陆啊,你也招个小姑娘来给撑撑门面啊,洗个头什么的,你没有见几个老主顾都被有妹子的发廊给拉走了。那双嫩白的小手在头上抓搓着,比你这老爪子可舒坦多了。

老陆只会憨憨地笑,说,我可雇不起。要享受,你们也去。

临近过年,老街热闹起来,大商场小店铺生意也多了。

西大街一家大商场忽然失火了,火光冲天浓烟滚滚,几十号人逃生不及,在火烟中丧生。老街一下子就冷清了,被巨大的伤痛笼罩住了。

街道处理事故的人找了几家理发店,请去给过世的几十个人修面整容,打理干净了好让死者家里人来认领。给死人理发梳头,没有一家发廊愿意干,这种晦气的事情会影响生意的。

街道人找到了老陆。

老陆闷头吧嗒吧嗒地抽烟,烟雾弥漫着老陆没有表情的脸。

街道的人很着急,说价钱好商量,价钱好商量啊。

几个老客户说,老陆啊,你这招牌立起来几十年,能做成剃家可是不容易啊。想好了,接了这趟活,你的店就开到头喽。老街人都讲究个运气,谁还来你这店里找晦气啊。

老陆看看门店的招牌,说:死者为大啊。咱不能让这些不幸的人,走了也憋憋屈屈的吧。

老陆烟抽足,收拾好工具,说,走吧,做活。

老街人后来说,当时夕阳西下,老陆离去的背影很是悲壮呢。

老陆跟随街道的人,走进了一个大仓库,火灾遇难的人并排躺了一地。

老陆就从眼前的第一个人做起,烧热水,洗脸,洗头,修面,理发,一丝也不马虎。老陆把一个一个的逝者抱在怀中,禁不住泪流满面,实在不忍观之,他索性闭着眼睛,用盲剃的技艺给逝去的生命细细打理,街道的人都禁不住打出敬佩的手势。所有的活计做停当了,老街已经迎来了第一缕曙光。老陆收拾好工具,推辞了街道人递给的报酬,踉跄着走出仓库。

老陆的事在老街流传着,人们敬佩老陆,可是却没有人愿意来老陆的店里理发刮脸了。

老陆索性关掉了店铺,摘掉了招牌,去丽景门下看看别人下棋,到茶馆里泡壶茶,听听戏。

老陆每次路过发廊,总是禁不住停下脚步,伸长脖子往店里瞅瞅,看着年轻孩子们在店里忙活,他的手就不由自主地活动着,仿佛手中还拿着理发推子。

春节过后,老陆不见了,老街的巷头街尾再也没人见到过老陆。

后来有人说,在新疆某个牧场见到过老陆,老陆正兴高采烈地剪羊毛呢。

老街再无剃家。

(选自2016年第20期《微型小说选刊》,有删改))

1.下列对这篇小说的分析和理解,最恰当的两项是( )( )| A.理发剃头的行当,没出几年也都换了门面,大大的霓虹灯映衬着美发厅、发型设计中心、美发会所,门口站立着的都是年轻的孩子,这从侧面反映出老陆剃头不能与时俱进,不合潮流,暗示了他被冷落遗忘的结局。 |

| B.老陆几十年在老街开着理发铺,童叟无欺,随叫随到。有的客户半夜要外出进货,需要打理,会去敲老陆的门。这表明了他的敬业和坚守,也体现了他与老街街坊的友爱。 |

| C.给逝者整理遗容之后,老街再也没有人愿意来老陆的店里理发刮脸了,老陆索性关掉了店铺,关掉店铺这一行为暗含了老陆对老街乡邻的失望之情。 |

| D.这篇文章主要通过语言来刻画人物,人物语言虽然比较简短,但是作者正是以这种简短朴实的语言来表现老街人之间朴实的感情。 |

| E.小说结尾处以老陆兴高采烈地剪羊毛结尾,既在意料之外,又在情理之中,剃家老陆以剪羊毛来弥补自己的缺憾,作者将自己的思考完美的融入到结尾之中。 |

3.街道人找到了老陆给遇难者梳理头发,而“老陆闷头吧嗒吧嗒地抽烟,烟雾弥漫着老陆没有表情的脸”请谈谈这一情节安排的作用。

4.结合文本和生活实际,谈一谈你对“老街再无剃家”这句话的理解及其原因的认识。

斗寒图(节选)

冯骥才

老沈和我,还有国画系另一名教师潘大年,是二十多年前北京国立艺术专科学校的老同学。在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水,我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上。

想到这儿,我饭也没吃,戴上一顶厚厚的棉帽子,去他家看他。

我推开门。只见老沈坐在一张破旧的、掉了漆皮儿的小圆桌前。手里捏着一个六边形的白瓷小酒盅闷闷独酌。他见我来了,没有起身,只略略抬一抬他胡茬浓密的稍尖的下巴,叫我坐在他对面。

他穿着一件对襟的黑绸面的中式小棉袄,紧紧包着瘦瘦的身子。他头发白了不少,梳成老年式的背头,但头发硬,总有一些不服贴地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着。

我俩像在小酒店偶然同桌的陌客,都在喝自己的闷酒。

这时,他站起身,走到墙角的画案前,在毡子上铺开一张雪白的画纸,磨好墨,又从墙上的筷子篓里取出一支长锋、尖头磨秃的狼毫画笔。

老沈手握笔管,对平展展的白纸凝视片刻。忽然,他的双眉就象受惊的燕子的一双翅膀抖动一下,仿佛胸中有股激情奔涌上来。跟着,这激情跑到他的笔管上,这笔管就在他手中狂乱地抖颤,随即他的臂肘一抬,那饱蘸浓墨汁的画笔如同鹤鹰击兔一般倏然落到纸上。笔管闪电似地挥动,笔锋在纸面上来回翻转、戳擦,宛如狂风吹舞的柳条拂扫水面,洁白的纸面上出现一条变幻着的捉摸不定的墨色的形体——但这只是须臾间的感觉。随后,一株苍拙劲拔的老梅树跃然而生。这时他的笔头落入盛满清水的水盆里一扰,笔上的墨在水中象乌云一样化开,混成灰色。那笔又在粉罐里猛点两下,重新落回到纸上。冲动而颤抖不止的笔头横皴竖抹,一边豪放而不经意地把水点、墨点、粉点弄得淋漓满纸。于是,狂风暴雪,立时成形。

他的肘腕肩臂乃至全身都在用力,左手撑着桌边,仿佛不这样,身子就要扑在画上。两绺头发滑落到额前,他也不去管,任它们在光滑的鼓脑门上像穗子一般摆动。静静的屋中,只响着他带着腕力的笔锋在纸上的磨擦声,还有笔管磕碰水盆和色碟的叮当声。我斜瞅他一眼,只见他的嘴角用力向下一撇一撇,不知是浑身用力之故,是嘴里没有嚼尽的干辣椒所致,还是一种苦涩心情的流露。此时,他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流……

这时屋门开了,从外边走进两个人来。我一看,原来一个是潘大年,另一个是老沈的女学生范瑛。

老沈落好墨,换一支洁净的大羊毫笔,从洋红碗儿里蘸了浓浓的颜色,在梅树枝头点上几朵花儿,补上蕊。花丰蕊饱,艳丽如洗,光颜夺目。于是一株傲霜斗雪、不畏强暴的梅树便十分神气地跳了出来。它毫无淡雅幽娴之态,而全然是一派处在逆境中豪杰志士的风姿。然后他又拿起那支狼毫画笔,用枯笔墨在画幅上端写了“斗寒图”三个醒目的大字。字迹端庄沉着,刚毅跌宕,颇含金石气息,好象是熔了铁水铸上去似的,挖也挖不掉,并与画风十分相合。

我受了强烈的感染。范瑛和潘大年也挺激动。我画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过。当然它打动我的一半理由在于画外。潘大年冲动地说:

“老沈,你这幅画扫除了我们心里的担忧。看了它,什么话也不用再说了。人就该这样——‘不以物喜,不以已悲’嘛!”

老沈听了,顿时感动得眼圈都发红了。他咬着下唇,似乎在克制自己要奔涌出来的一种快感。潘大年对他说“我有个要求!”潘大年的表情郑重又诚恳。

“什么?”

“把你这幅画送给我吧!这幅画可以说是你的代表作。”

老沈把我们送到院门外,范瑛忽疑虑重重地说:

“沈老师,您参加市美展那幅画是不是先撤回来?”

“为什么?”

“赵雄肯定要去市美展审画。我看他已经盯上您了。别叫他再来找您的麻烦。”

“不!”老沈坚决地说,“我那幅画找不出什么毛病。甭理他!”

我和潘大年、范瑛三人同行一段路,所谈内容主要是怎样劝动老沈撤回他参加市美展的作品。在我们三人该分手各自回家的当口,我觉得心里还有件什么悬而未决、隐隐不安的事似的,跟着我明白为了什么。便对潘大年说:“画你可得收好了。别给人乱看!”

潘大年听了,摇了摇他胖胖而扁平的脸,含着笑反问我:“你当我是三岁的孩子吗?”

听他这话,我便放心回家去。脚步比来时略觉轻快些。

(有删改)

相关链接:

市友谊宾馆布置大厅,老沈为此画了几幅画,但遭到了不懂绘画艺术的市委文教书记赵雄公开批评,并断言老沈的画里包藏不良居心。

1.下列对小说相关内容和艺术特色的赏析,不正确的一项是( )| A.小说一开始交代我、老沈和潘大年同学,为下文写我担心老沈,潘大年看望老沈、请老沈赠画等内容作铺垫,暗示了我们三人关系非同寻常。 |

| B.老沈铺纸磨墨挥毫作画是小说描写的重点,意在突出老沈绘画技艺的高超,也有意与我和潘大年形成对比,从而暗示老沈在艺专学习的优秀。 |

| C.小说对老沈肖像描写中突出了他的头发特征,作者借此暗示老沈桀骜不顺的性格,也从侧面交代了老沈被赵雄盯上并被批判的原因。 |

| D.人物形象塑造的方法比较丰富。本文通过肖像描写、语言描写、正面描写、侧面烘托等多种手法,突出了老沈的形象特点。 |

3.结合全文内容,探究小说结尾“我……脚步比来时略觉轻快些”的原因。