阅读下面的文字,完成下面小题。

青衣(节选)

毕飞宇

一部戏总是从唱腔戏开始。说唱腔俗称说戏,你先得把预设中一部戏打烂了,变成无数的局部、细节,把一部戏中戏剧人物的一恨、一怒、一喜、一悲、一伤、一哀、一枯、一荣,变成一字、一音、一腔、一调、一颦、一笑、一个回眸、一个亮相、一个水袖、一句话,变成一个又一个说、唱、念、打,然后,再把它组装起来,磨合起来,还原成一段念白,一段唱腔。说戏过后,排练阶段才算真正开始。首先是连排。一个人成不了一台戏,“戏”首先是人与人的关系。那么多的演员挤在一个戏台上,演员与演员之间就必须沟通、配合、交流、照应,这样的完善过程也就是连排。连排完了还不行。演员的唱腔、造型还得与乐队、锣鼓家伙形成默契,没有吹、拉、弹、奏、打,那还叫什么戏?把吹、拉、弹、奏、打一同糅合进去,这就是所谓的响排了。响排过了还得排,也就是彩排。彩排接近于实弹演习,是面对着虚拟中的观众进行的一次公演,该包头的得包头,该勾脸的得勾脸,一切都得按实地演出的模样细细地走场。彩排过去了,一出大戏的大幕才能拉得开。

几乎所有的人都注意到了,从说唱腔的第一天开始,筱燕秋就流露出了过于刻苦、过于卖命的迹象。筱燕秋的戏虽说没有丢,但毕竟是四十岁的人了,毕竟是二十年不登台了,她的那种卖命就和年轻人的莽撞有所不同,仿佛东流的一江春水,在入海口的前沿拼命地迂回、盘旋,①巨大的漩涡显示出无力回天的笨拙、凝重。那是一种吃力的挣扎、虚假的反溯,说到底那只是一种身不由己的下滑、流淌。

截至说戏阶段,筱燕秋已经从自己的身上成功地减去了4.5公斤的体重。筱燕秋不是在“减”肥,说得准确一些,是抠。筱燕秋热切而又痛楚地用自己的指甲一点一点地把体重往外抠,往外挖。这是一场战争,一场隐蔽的、没有硝烟的、只有杀伤的战争。筱燕秋的身体现在就是筱燕秋的敌人,她以一种复仇的疯狂针对着自己的身体进行地毯式轰炸,一边轰炸一边监控。②减肥的日子里头筱燕秋不仅仅是一架轰炸机,还是一个出色的狙击手。筱燕秋端着她的狙击步枪,全神贯注,密切注视着自己的身体。身体现在成了她的终极标靶,一有风吹草动筱燕秋就会毫不犹豫地扣动她的扳机。筱燕秋每天晚上都要站到磅秤上去,她对每一天的要求都是具体而又严格的:好好减肥,天天向下。筱燕秋一定要从自己的身上抠去十公斤——那是她二十年前的体重。筱燕秋坚信,只要减去十公斤,生活就会回到二十年前,她就会站在二十年前,二十年前的曙光一定会把她的身影重新投射在大地上,颀长、婀娜、娉婷世无双。

这是一场残酷的持久战。汤、糖、躺、烫是体重的四大忌,也就是说,吃和睡是减肥的两大法门。筱燕秋首先控制的就是自己的睡。她把自己的睡眠时间固定在五个小时,五个小时之外,她不仅不允许自己躺,甚至不允许自己坐。接下来控制的就是自己的嘴了。筱燕秋不允许自己吃饭,不允许自己喝水,更不用说热水了。她每天只进一些瓜果、蔬菜。在瓜果与蔬菜之外,③筱燕秋像贪婪的嫦娥那样,就知道大口大口地吞药。

减肥的前期是立竿见影的,她的体重如同股票的熊市一样,一路狂跌。身上的肉少了,然而,皮肤却意外地多了出来。多皮的皮肤挂在筱燕秋的身上,宛如捡来的钱包,浑身上下找不到一个存放的地方。多出来的皮肤使筱燕秋对自己产生了这样一种错觉:整个人都是形式大于内容的。最要命的还在脸上,多出来的皮肤使筱燕秋的脸庞活脱脱地变成了一张寡妇脸。筱燕秋望着镜子里的自己,寡妇一样沮丧,寡妇一样绝望。

真正的绝望还在后头。减肥见了成效之后筱燕秋整日便有些恍惚,这是营养不良的具体反应。精力越来越不济了。头晕、乏力、心慌、恶心,总是犯困,贪睡,而说话的气息也越来越细。说戏阶段过去了,《奔月》就此进入了艰苦的排练阶段,体力消耗逐渐加大,筱燕秋的声音就不那么有根,不那么稳,有点飘。气息跟不上,筱燕秋只好在嗓子里头发力,声带收紧了,唱腔就越来越不像筱燕秋的了。

筱燕秋再也没有料到自己会出那么大的丑,当着那么多人的面,她在给春来示范一段唱腔的时候居然“刺花儿”了。“刺花儿”俗称“唱破”了,是任何一个靠嗓子吃饭的人最丢脸的事。那声音不像是人的嗓子发出来的,像玻璃剐在了玻璃上,像发情期的公猪趴在了母猪的背脊上。其实“刺花儿”也不是什么大不了的事,每一个演员都会碰上的,然而,筱燕秋到底又不是别人,她不能忍受一起集中过来的目光。④那些目光不是刀子,而是毒药,活生生地就要了你的命。筱燕秋强作镇定,示意再来。连续两次,嗓子就是不肯给筱燕秋下这个台。坐在一边的炳璋端来了一杯水,递到筱燕秋的面前,故意轻松地对大伙儿说:“歇会儿,歇会儿了哈。”筱燕秋没有接炳璋的杯子,接杯子这个动作筱燕秋无论如何是不肯做的。

筱燕秋看着演后羿的男演员,说:“我们再来一遍。”

(有删改)

1.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )| A.筱燕秋为了演好《奔月》,不甘向年龄屈服,在明显吃力的情况下,依然对自己要求严格,突显了她高尚的职业道德。 |

| B.筱燕秋想通过各种努力回到二十年前,可以想象当年的筱燕秋正处在巅峰状态,无论身段、唱腔还是容貌都很出众。 |

| C.筱燕秋为了塑造好嫦娥这个角色,除了注重外在条件如体重外,更注重唱腔,一旦“唱破”永远都不能恢复到从前。 |

| D.炳璋是小说的次要人物,他故意轻松地让大家歇一会,才使得紧张的气氛得以缓和,推动了故事情节的发展。 |

| A.句子①中“无力回天的笨拙、凝重”形象地表现了筱燕秋试图通过努力回到从前,却又无法改变现实的无奈。 |

| B.句子②中“轰炸机和狙击手”生动地表现了筱燕秋对自身肥胖的敌视,既要全面减肥,又要各个击破。 |

| C.句子③借嫦娥服药奔月的神话传说,生动地传达出筱燕秋渴望迅速减肥的急切心理,饶有趣味。 |

| D.句子④充分体现了筱燕秋对艺术的完美追求,表现了她不允许自己失败的心理以及对艺术和观众的热爱。 |

4.本文情节并不复杂,却给人以一波三折、跌宕起伏的感觉。请结合文本内容,分析作者是如何做到这一点的。

相似题推荐

天地再造

孙皓晖

①父亲把和自己相伴了几年的忠犬大黄留给了苏秦,就走了。

②父亲一走,苏秦立即脱光膀子干起活儿来。昨夜情景,已经使他一路上对家的思念化为乌有,温情的梦幻在那一刻突然地破碎了,断裂了。要不是木讷深远的老父亲,他肯定会愤然离家自己闯荡去了。大嫂与妻子的冷漠与嘲笑残酷地撕碎了自己梦幻的那一刻,他就打定了主意——远远离开自己原先的华贵的瓦釜书院,离家苦修,再造自己。

③第一件事,就是在这断垣残壁上结一间能够遮风挡雨的草庐。

④他一头钻进齐腰深的荒草中,拣细密的茅草一撮一撮地拔了起来。大黄一直卧在断墙下自顾呼噜,后来终于也钻到荒草中来了。暮色消失天黑定时,断墙下堆了一大垛茅草。苏秦与大黄各自吃了一张干饼一块酱肉,大喝了一通甘凉的井水,便开始盖自己的草庐。

⑤时下正当九月中旬,秋月将满,分外明亮。苏秦趁着月色仔细查看了断墙,不用砌墙,就是屋顶上草抹泥。他先用铁耒挖土,围了一口很大的泥锅,又打了五六桶水倒进泥锅,然后向泥锅里填满选好的半干土块:等待泥锅泡土的时刻,用那口柴刀剁了许多细碎茅草,扔进了泥锅,然后赤脚跳进泥锅反复踩踏。月上中天的时分,一锅软黏适度的草泥和好了。虽然是大汗淋漓,苏秦却是精神抖擞,丝毫不觉得困乏。一鼓作气,他开始给屋顶上草。东方已经鱼肚白了,苏秦没有歇息,开始铺干茅草。正午时分,苏秦压完了一面茅草,高兴地从土墙上爬下来,双腿一软,倒在了大黄身边。

⑥“呼——”一阵粗重的鼾声响了起来。大黄嗅了嗅苏秦,摇摇尾巴也卧倒了。

⑦“呜,呼……”大黄喉头呼噜着,靠在苏秦身边也睡着了。

⑧时序已至寒冬,北风呼啸,大雪纷飞,原野上的一切都模糊了,孤独的草庐已经完全淹没在漫无边际的风雪之中。苏秦在屋外逆风而立,一字一字,高声吟诵起了《阴符经》——

⑨观天之道,执天之行,尽矣。……

⑩九月末草庐刚一结好,苏秦便开始了一种奇特的粗简生活。每晚一顿干饼酱肉,喝一通老井的甜水了事。瞌睡了,在草席上和衣睡上一两个时辰,醒来了到井台上用冷水冲洗一番,立即又回来揣摩苦读。日复一日,倒是分外踏实。

⑪住进草庐,苏秦心底深处的那股烦躁急迫消失了。他意识到,自己的学问面上渊博,却缺乏专注一点的精深。这一点,就是对天下大势的洞察。要锤炼这种见识,需要的不是具体的就事论事的学问,而是高屋建瓴鸟瞰天下的眼光境界。“必须大悟,方得有成。”这是苏秦在坎坷屈辱中磨出来的见识。

⑫在他打开父亲送来的铜箱翻检到最底层时,一本破旧的羊皮纸大书出现了。——《阴符经》!天哪!他几乎惊讶得要跳起来。“阴符经”几个大字凿凿在目,旁边还有两行小字,找目细看,隐隐约约便是“伊尹太公范蠡鬼谷子”四个名字。他二话不说,坐在门外土坎上便翻了起来……

⑬几个月了,他每日朗诵默记,已经能将《阴符经》倒背如流。这《阴符经》当真是“变通无羁,深微烛照”。苏秦觉得,自己还远远未将《阴符经》咀嚼透烂,还得再下苦功夫。

⑭在这个风雪扑面的寒夜,苏秦依然雷打不动地冲着苍茫的夜空大声朗诵着,渐渐地,他的声音嘶亚了,吼出最后一个字的时候,喉头一阵发甜,猛然喷出了大大一口鲜血,颓然扑倒在地。大黄“鸣”的一声低吼,箭一般扑了过来,叼住苏秦的腰带,腰一弓,使劲儿往门口拖。它将苏秦拖到门口,又三两下拱开了门板,将苏秦拖到了屋内。

⑮“啊……”喉头一阵呼噜喘息,苏秦终于醒来了。

⑯方才一阵吼诵,使他突然顿悟——《阴符经》正是纵横捭阖的大法则!其中天地之道、为政之道、君臣之道、创守之道、万物互动之道、邦国互动之道无所不包。将这些大道理揣摩深透,何愁不能窥透天下奥秘?何愁不能找出列国症结?何愁不能纵横战国?

⑰苏秦又打开了《阴符经》,又一字一字地开始琢磨。读到“食其时,百骸理。动其机,万化安”时,他眼睛突然一亮。老师鬼谷子在这句下边注文:“食者所以治百骸,失其时而生百病。动者所以安万物,失其机而伤万物。时之至间,不容瞬息;先之太过,后之则不及。是以贤者守时,不肖者守命也。”读着想着,苏秦心中一片豁亮——

⑱想想自己说秦,就是“先之太过”,如何能够成功?不成功一定是不应时了。王霸大业,秦国是没有拒绝的理由的,但秦国却偏偏拒绝了,而且还拒绝了两次,公孙衍失败了,他苏秦也失败了。现下静心想来,确实是为时过早了。新君即位仅仅一年,秦国内政未安,这时候要秦国立即实施东出争霸,事实上是不可能的……

⑲想着想着,他迷迷糊糊地瞌睡了,头“咚”地一声撞在了木案上。苏秦醒来揉揉眼睛,站起来在屋中踱步,念着想着,自言自语地嘟哝着……猛然,他盯住了“机在于目”四个字,顿时陷入了沉思,想着想着心中一闪,觉得似乎抓住了什么,瞌睡却又猛然袭来,那闪光又被淹没了。苏秦气恼异常,抓起案上的缝书锥对着大腿猛然一刺,一股鲜血“哧”地喷了出来。

⑳苏秦猛然清醒,“机在于目”,就是见机而动,不死守一端。

“啊哈哈哈哈哈!”苏秦仰天大笑,手舞足蹈,脚下一软,扑在了大黄身上。

“啊哈哈哈哈哈!”苏秦仰天大笑,手舞足蹈,脚下一软,扑在了大黄身上。

冰天雪地的草庐里,苏秦抱着大黄睡去了,人的鼾声与狗的呼噜声交织在了一起。

冰天雪地的草庐里,苏秦抱着大黄睡去了,人的鼾声与狗的呼噜声交织在了一起。

(选自《大秦帝国之纵横》,有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.苏秦发现《阴符经》时,几乎惊讶得要跳起来,这一细节暗示了《阴符经》是一部奇书,为后文苏秦的彻悟做了铺垫。 |

| B.小说在描写苏秦发现并苦读《阴符经》时运用了插叙手法,这样叙事使结构多了一些变化,避免了平铺直叙。 |

| C.小说两次写到苏秦和大黄相依睡去,第一次睡去,是劳动后的疲惫与畅快,第二次睡去是彻悟之后的满足和内心的释然。 |

| D.住进草庐前,苏秦心底烦躁急迫,这主要是因为他回家后受到了妻子和大嫂的冷遇,让他倍感亲情的冷漠和世态的炎凉。 |

| A.苏秦决意离开原先华贵的瓦釜书院,来到荒野之中苦修,这是他遭受挫折后不得已的选择。 |

| B.小说细致地描写了苏秦和草泥的过程——围泥锅、剁茅草、反复踩踏,他做得很熟练,和草泥的过程与下文苦读《阴符经》的过程有异曲同工之妙,凸显的是苏秦对理想的执着。 |

| C.苏秦在荒野中结草庐,与风雪为伴,让劳作的痛苦磨砺自己,使自己更加奋发,是勾践式的“卧薪尝胆”。 |

| D.断垣残壁,茅草苫顶,孤独地伫立于冰天雪地之中,作者让草庐与苏秦实现了某种意义上的对应。 |

4.《史记·苏秦列传》中记载苏秦“出游数岁,大困而归,兄弟嫂妹妻妾皆笑之……苏秦闻之而惭,自伤,乃闭室不出,出其书遍观之”。本文在演绎苏秦这段故事时有“一只忠犬大黄陪伴他”的情节加入,这样的改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

命若琴弦

史铁生

莽莽苍苍的群山之中走着两个瞎子,一老一少,一前一后,两顶发了黑的黑帽起伏攒动,匆匆忙忙,像是随着一条不安静的河水在漂流。无所谓从哪儿来,也无所谓到哪儿去,每人带一把三弦琴,说书为生。

这正是说书的旺季。老瞎子想赶着多说些书,整个旺季领着小瞎子一个村子一个村子紧走,一晚一晚紧说。

老瞎子说书开头常是这么几句:“自从盘古分天地,三皇五帝到如今,有道君王安天下,无道君王害黎民。轻轻弹响三弦琴,慢慢稍停把歌论,歌有三千七百本,不知哪本动人心。”于是听书的众人喊起来,老的要听董永卖身葬父,小的要听武二郎夜走蜈蚣岭,女人们想听秦香莲。这是老瞎子最知足的一刻,他不慌不忙地喝几口水,待众人的吵嚷声鼎沸,便把琴弦一阵紧拨,唱道:“今日不把别人唱,单表公子小罗成。”或者:“茶也喝来烟也吸,唱一回哭倒长城的孟姜女。”满场立刻鸦雀无声。

一早起小瞎子病了。一连好几天,老瞎子无论是烧火、淘米,还是给小瞎子挖药、煎药,总想那张药方和琴弦。弹断最后一根就可以去抓药了,然后就能看见这个世界:他无数次爬过的山,无数次走过的路,无数次感到过温暖和炽热的太阳,梦想着的蓝天、月亮和星星。心里总在说:“我非要最后看一眼不可。”晚上仍一个人到野羊坳去说书。

“你那三弦子弹的还差着远呢。咱的命就在几根琴弦上,我师父当年就这么跟我说。”“我都听过八百遍了。您师父还给您留下一张药方,您得弹断一千根琴弦才能去抓那服药,吃了药您就能看见东西了。”“你信不信?”“一千根断了的琴弦还不好弄?”小瞎子忍不住嗤嗤地笑。

“笑什么笑!你以为你懂得多少事?得真正是一根一根弹断了的才成。”

老瞎子显得有些激动,五十年中翻了多少架山,走了多少里路哇。挨了多少回晒,挨了多少回冻,心里受了多少委屈呀。一晚上一晚上地弹,心里总记着,得真正是一根一根尽心地弹断了才成。现在快盼到了,绝出不了这个夏天了。他抓起自己的琴来摇了摇,叠好的纸片碰在蛇皮上发出细微的响声,那张药方就在琴槽里。

夜里老瞎子翻来覆去睡不安稳,全力去想那张药方和琴弦:还只剩最后几根了。那时就可以去抓药了,然后就能看见这个世界。他朦胧中所盼望的东西似乎比这要多得多……

七十年中所受的全部辛苦就为了最后能看一眼世界,这值得吗?他问自己。几天后的一个晚上,老瞎子弹断了最后两根琴弦。两根弦一齐断了。他没料到。他几乎是连跑带爬地上了野羊坳,小瞎子吓了一跳:“怎么了,师父?”

“小子,明天我就去抓药。”

老瞎子从琴槽中取出一张叠得方方正正的纸条。他想起这药方进琴槽时,自己才二十岁。

小瞎子也把那药方放在手里摸了一会儿,也有了几分肃穆。

“你师爷一辈子才冤呢。”“他弹断了多少根?”“他本来能弹够一千根,可他记成了八百。要不然他能弹断一千根。”

天不亮老瞎子就上路了。那张他保存了五十年的药方原来是一张无字的白纸。他不信,请了多少识字而又诚实的人帮他看,人人都说那果真是一张无字的白纸。他整天躺在炕上,不弹也不唱,他只是再不想动弹,吸引着他活下去、走下去、唱下去的东西骤然间消失干净。他一天天迅速地衰老。

直到忽然想起了他的徒弟,那孩子在等他回去。他一路走,便怀恋起过去的日子,才知道以往那些奔奔忙忙兴致勃勃的翻山、走路、弹琴,乃至心焦、忧虑都是多么欢乐!那时有个东西把心弦扯紧,虽然那东西原是虚设。老瞎子想起他师父临终时的情景。他师父把那张自己没用上的药方封进他的琴槽,说:“记住,人的命就像这琴弦,拉紧了才能弹好,弹好了就够了。”

在深山里,老瞎子找到了小瞎子。

“我想睁开眼看看,师父,我想睁开眼看看!”

“那就弹你的琴弦,”老瞎子说,“一根一根尽力地弹吧。”

“您已经看见了吗?师父,您现在看得见了?”

小瞎子伸手去摸师父的眼窝,老瞎子把他的手抓住。

“记住,得弹断一千二百根。”

“一千二?”

“把你的琴给我,我把这药方给你封在琴槽里——咱的命就在这琴弦上。”

“怎么是一千二,师父?”

“是一千二。我没弹够,我记成了一千。”老瞎子想:这孩子再怎么弹吧,还能弹断一千二百根?永远扯紧欢跳的琴弦,不必去看那无字的白纸……

现在让我们回到开始:

莽莽苍苍的群山之中走着两个瞎子,一老一少,一前一后,两顶发了黑的草帽起伏攒动,匆匆忙忙,像是随着一条不安静的河水在漂流。无所谓从哪儿来、到哪儿去,也无所谓谁是谁……

(有删改)

1.下列对小说有关内容的理解,不正确的一项是( )| A.一张无字的白纸,却被瞎子师徒当做是可以医好瞎眼的奇方,还代代相传,流毒深远,作者借此批判了封建迷信思想。 |

| B.老瞎子不惧险阻翻山越岭、匆忙赶路,用几十年的心血想要将一千根琴弦弹断,这就是他一生追求光明的过程。 |

| C.小瞎子曾反复说“我想睁开眼看看”,这是遭受不公平的人对命运的不甘,饱含着痛苦与挣扎。 |

| D.“无所谓从哪儿来到哪儿去,也无所谓谁是谁”强调了生命追求的永恒性和普遍性,升华了小说主题。 |

| A.小说第一段用群山衬托人物的渺小,细节描写“发了黑的黑帽起伏攒动”,写出帽子主人贫穷、匆忙等特征。 |

| B.小说第三段描写老瞎子精彩的说书开场场面,丰富了小说的内容,也从正侧两面突显了老瞎子的说书艺人形象。 |

| C.小说末段与开头照应,给读者展示了一幅空旷生动、意境辽远的画面,给人以空中鸟瞰和高处远眺的庄严感。 |

| D.小说中随处可见的比喻、象征、夸张等手法,很好地强化了小说的艺术感染力,增强了小说的艺术表现效果。 |

4.《命若琴弦》作为史铁生极负盛名的“寓言小说”,凝聚了作者对生命的深刻思考。你从中得到了哪些启示?请结合文本具体分析。

【推荐3】阅读下面的文学类文本,完成下面小题。

爆花

梁刚

儿子成了众人眼中的差生,这是王莉没料到的。都说儿子遗传妈,但王莉是个学霸,名牌大学的硕士。即便基因遗传出现错误,也不该走得太远。

但儿子偏偏就偷工减料了,就少了好学、勤奋的染色体。从小学到中学,儿子一直与王莉对峙着,学习成绩始终保持全班第一,只是王莉在这头,儿子在另一头。这种极端,仿佛太极的阴阳,让王莉喟然长叹。

真是奇迹!——这是王莉常挂在嘴边的一句话——又是不及格。这道题目已教你N遍了,怎么还是错?或者说:复习时,看你都懂了,怎么一到考试又都忘了。你这个脑子是不是设置了删除程序?

王莉常对同事说:说他笨吧,他三岁就能背几十首唐诗,学前就识五百来个汉字。但读书后,他突然就一泻千里,啥都不会了。小时候沉迷在自己设想的“恐龙战队”里,大了就偷偷玩“死亡游戏”。

眼看就要中考了,王莉非常认真地对儿子说:你读书不是为了我,是为你自己,读书好了,你的人生就能多一次选择,这是给自己机会。

儿子抬头看一眼王莉,说:看你认真的份上,我也认真地对你说,我不需要这种选择。我已经有了自己的选择。

王莉顿时紧张起来,问:你想怎么选?

儿子从妈手里拿过手机,非常熟练地在屏幕上划拉了几下,选出一段抖音视频,说:看看这段。

王莉接过看了一下。抖音录制了一名地铁流浪汉,他自称自己也是一名大学生,还是媒体记者,但他厌倦了职场,便选择四处流浪。按他的话,只要不偷不抢,任何一种生活方式都是平等的,并没有高低贵贱之分,而虚度,恰是生命的最高表现形式。

王莉看了尚在发呆,儿子却理直气壮地说;你不用担心我,我也可以像他一样,做个自由的乞丐,浪漫而刺激。

王莉顿时警觉起来,说:这完全是哗众取宠的制作。对,虚度也许是人性的一部分,但不是全部。如果每个人都在虚度中生活,那这个民族离灭种就不远了。强大,才是任何一个民族的生存法则。

儿子扭过头,鼻子哼了一声说:我不管什么民族,我是个小人物,我只为自己活着。那一次谈话的结果,自然是不欢而散。

之后的一天,王莉买来四盆三角梅。儿子见了就说,我来帮你搬。

好。王莉应道。她抬眼看一眼儿子蹿高的背影,心想:儿子干活很勤快,以后做点体力活也能养活自己。但她还是希望儿子有更好的成长空间,就问:养花喜欢吗,儿子?

儿子放下花盆说,喜欢。

王莉说:那这四盆花,我们各养两盆。明年春季,看谁的花开得好。

好。儿子爽快地答应了。他喜欢做除学习之外的任何事情。

然后,他们就各自打理自己的花了。

儿子查了电脑,知道三角梅喜欢水和阳光,不耐寒,其他并没什么特别。

但第二年春季,王莉打理的两盆三角梅,爆花了。而儿子养的三角梅,却郁郁葱葱,长满了叶子,花却少得可怜。

儿子奇怪了,就问王莉,同在一个院里养花,为什么我长叶子,你爆花?

王莉笑说:为什么?想知道答案吗?

当然想,儿子说,肥料我没少加,光照也充足,又没干到它,但它就是懒花。

王莉说:三角梅喜欢水和阳光。但水分充足了,它就会“懒”在成长期,形成懒花,在这个舒适区里,它拼命长叶子,把自己茂盛得一塌糊涂。逍遥够了,才稀稀拉拉开几朵花。在舒适区虚度时光,不仅是人的本性,也是三角梅的。但我给它控水,让它干到叶子凋零,生存面临危机,它便迅速进入生殖期,以大量开花的方式来谋求再生。这时如果施肥得当,加水适中,再加上阳光充足,便会爆花。另外,还要给它修枝,除了木本部分,其他统统剪掉。

儿子听得很仔细,问得也仔细:什么是木本部分?

就是主干部分,已经老了的那部分,就像你在校学习,其他的电脑游戏等统统必须修剪掉。

妈,儿子打断道,讲养花就围绕主题,别旁敲侧击行吗?

王莉说:这两者之间的道理是一样的。爆花,美丽的是自己。儿子,给自己一次美丽的机会吧,人这一辈子不长,美丽更不多。

好吧,我想想。儿子道。

那一年的夏季,儿子给王莉发来一条微信:妈,我爆花了,我没想到自己也能考上好高中。

王莉看了嗓子突然一堵,眼泪顿时“暴”了。

(选自2022年1月19日《羊城晚报》,有改动)

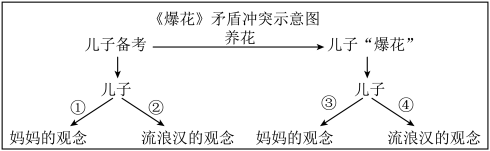

1.“爆花”前的儿子确实“走得太远”,他究竟哪里出现了错误?2.请你根据对小说内容的理解,将“认同”和“反对”两个词语分别填到下图对应的位置,然后对小说矛盾冲突的实质加以概括。

(1)①

(2)

3.请结合语境,回答括号内的问题。

(1)儿子从妈手里拿过手机,非常熟练地在屏幕上

(2)但她还是希望儿子有更好的成长空间,就问:养花喜欢吗,儿子?(画线部分如果改为“儿子,喜欢养花吗?”好不好?为什么?)

4.拿到录取通知书,“儿子”想再发微信感谢妈妈。你认为他应该感谢妈妈什么?请分条概述。

5.小说《爆花》涉及到青少年在成长过程中乃至人一生需要思考和面对的许多命题。校学生会准备围绕其中的部分命题组织一次辩论会,引导同学们深入思考人生、走好成长之路。请你仔细阅读这篇小说,为辩论会拟写两道论题。

[论题示例]摆脱困境有赖于他人拯救还是依靠自我救赎