材料一 孔子的政治活动失败了,而孔子的教育事业却留下一个绝大的影响。孔子是开始传播贵族学到民间来的第一个。孔子是开始把古代贵族宗庙里的知识来变换成人类社会共有共享的学术视野之第一个。

——摘自钱穆《国史大纲》

材料二 1871年9月底,清政府对曾国藩和李鸿章的奏折下达了依议准行谕旨。至此,选派幼童留美一事乃定。同年詹天佑到香港应试,考试顺利通过,被录取。詹天佑等留美幼童踏上美国的土地后,始终处于清政府派出的“驻洋肄业局”的监督和控制下。“驻洋肄业局”根据清政府的指示,严密部署与始终抓紧对留美幼童的封建思想道德文化的教育与封建礼仪的演习学习,最终将幼童们培养能掌握西方先进技术以捍卫封建圣道的新式卫士。......1878年7月,17岁的詹天佑考入耶鲁大学雪菲尔理工学院士木工程系铁路工程科。

——摘自经盛洪《詹天佑评传》

材料三

|

| “文化大革命”结束后,面对中国高科技人才严重缺乏,中国在世界新的科技革命浪潮面前步履蹒跚的状况,邓小平忧心如焚。1977年5月,他尖锐地指出:“同发达国家相比,我们的科学技术和教育整整落后了20年。科研人员美国有120万,苏联90万,我们只有20多万,还包括老弱病残。”1977年7月,邓小平正式复出工作,主管科技和教育。 |

—— 据百度图库、《邓小平文选》等整理

(1)根据材料一并结合所学,简述孔子的“教育事业却留下一个绝大的影响”。康熙帝崇尚儒家文化,结合所学指出他第一次南巡到曲阜时在孔庙的题词。

(2)根据材料二,指出洋务派“驻洋肄业局”的教育目的;结合所学,概括指出詹天佑报考耶鲁大学雪菲尔理工学院士木工程系铁路工程科的原因。

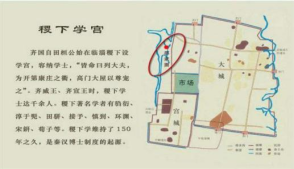

(3)习近平总书记指出:“教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。”阅读材料一二三,结合所学,请选择阐述①指出荀子曾三次在“稷下学宫”担任的职务,试以一段话评价“稷下学宫”。②指出邓小平1977年正式复出后做出关于教育的重要决策,并分析其影响。

相似题推荐

材料一 (20世纪二三十年代)随着对乡村教育重要性认识的加深,全国教育界开始行动起来,“下乡去”成为教育工作者的行动口号。乡村教育的目的,是要扫除文盲,尤其是学龄者文盲和青壮年文盲,重视乡村小学和成人学校的建设工作,包括设立乡村小学和成人学校,以及实行征学制,强迫学龄儿童和青年农民就近入学等措施。在兴办教育的过程中,一些乡村建设者还提出,乡村教育必须与改良农业、发展经济相结合,实行“富教合一主义”,以解决农民的温饱问题。

——摘编自王建明等主编《两岸新编中国近代史•民国卷》

材料二 90年代后,国家各级教育部门和相关单位努力推动基本普及九年制义务教育和基本扫除青壮年文盲工作的“两基”工作。农村是“两基”工作的重点,国务院进一步完善农村教育投入机制,增加农村教育投入。为帮助家庭经济困难的学生,各级政府完善并落实中小学助学金制度。2001年开始,教育部、财政部试点对中西部农村义务教育阶段贫困家庭学生免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费,大力拓展教育经费的来源,鼓励多渠道、多形式社会集资办学和民间办学。

——摘编自欧阳雪梅主编《中华人民共和国文化史(1949—2012)》

(1)根据材料一,概括20世纪二三十年代乡村教育发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪90年代以后国家发展农村教育的影响。

【推荐2】思想、科学技术、文学艺术和社会发展之间关系密切,既是一个时代的表征,也是时代发展的重要原因。阅读下列材料,回答问题。

材料一 从孟子时代开始,“华夏正音”之外的语言被贬为“鹱(hù)鸟之音”,意思是并非人类的语言,读书人谁要学它,就是“下乔木而迁于幽谷——自甘堕落。

材料二 新中国成立初期,中国全国范围内兴起“俄语热”。当时流行着一句口号“苏联的今天就是我们的明天”。1978年后,外语教育出现全面、持续的高潮。外语教育成为中外友好交往、合作的桥梁工程”。1984年,教育部宣布“英语成为高考必考科目”。

请回答

(1)根据材料一,指出古代中国对待外国语的态度,并结合所学知识分析其原因。

(2)指出材料二中所反映的的两个不同阶段“外语热”有何不同?并结合所学知识分析其时代原因。

(3)综合上述材料,我们应该怎样认识科学技术、文学艺术和社会的关系?

材料一 邓嗣禹在《中国考试制度史》中论及科举制:“(隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公。”1910年梁启超说“科举非恶制也”,“此法实我先民千年前之一大发明也”。1912年,孙中山在《临时政府公报》第24号中提及考试的重要意义:“任官授职,必赖贤能,尚公去私,厥惟考试。”孙中山的观点导致了后来民国考试院的建立,实际上是科举制的复活。

材料二 高考的全称是“普通高等学校招生全国统一考试”,其基本立场应立足于服务普通高等学校的人才选拔。……1997年,为纪念恢复高考20周年,《人民日报》有这样一句评价:恢复高考,挽救了我们的民族和国家。原教育部考试中心主任杨学为曾一针见血地指出:高考的社会作用远远超出了考试、招生、教育;1977年高考恢复的不仅仅是一项考试,更是知识的价值、知识分子的地位,是社会流动的渠道、社会的公平。

——于涵:高考制度恢复40周年内容改革评述(《中国考试》2017年第3期)

材料三 实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新能力和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

——《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较古代科举制和当代高考制度的主要异同点。谈谈你对当前高考制度改革的看法。

(2)据材料三,说明中国深化教育改革的原因。