年份 | 初等教育 | 中等教育 | 高等教育 | |||

| 学校数 | 在校学生数 | 学校数 | 在校学生数 | 学校数 | 在校学生数 | |

| 1949年 | 34万 | 2 400万 | 5 219 | 127万 | 205 | 11.7万 |

| 2003年 | 49.13万 | 1.25亿 | 10.09万 | 9 115.31万 | 1 911 | 1 175.05万 |

请回答:

(1) 从上述材料看,现代中国教育发展状况反映了哪些现象?出现上述现象的原因是什么?

(2) 新中国成立后,党和政府采取了哪些重视科学事业发展的措施?

(3) 面对激烈的国际竞争,我国教育应如何发展?

相似题推荐

材料 中华人民共和国中央人民政府政务院第43次会议(1950年7月28日)批准了《专科学校暂行规程》。规程规定专科学校的任务是:根据《中国人民政治协商会议共同纲领》,进行革命的政治及思想教育,树立正确的观点和方法,发扬为人民服务的思想,适应国家建设的急需,进行教学工作,培养通晓基本理论并能实际运用的专业技术人才,普及科学和技术的知识。专科学校的修业年限为2至3年,修业期满,成绩合格,发给毕业证书。专科学校的课程设置,要根据国家建设需要及理论与实际一致的原则,学校各课目的教学计划及教学大纲,应报教育部备案。

(1)根据材料,概括《专科学校暂行规程》的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析《专科学校暂行规程》颁行的必要性。

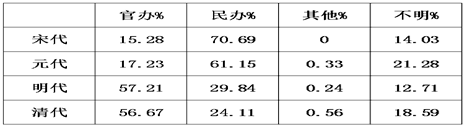

【推荐2】教育的发展,与一个国家政府的政策与社会经济发展的进程密切相关,阅读下列有关中国历史发展进程中的教育,回答下列问题。材料一宋代至清代我国不同性质书院比例分配表

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二晚清出国留学教育高潮出现于20世纪初的那场最后一场急剧变革中,其发展深受特定社会文化背景的影响。……废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。…20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。…1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。…1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

——张亚群《论清末留学教育的发展》

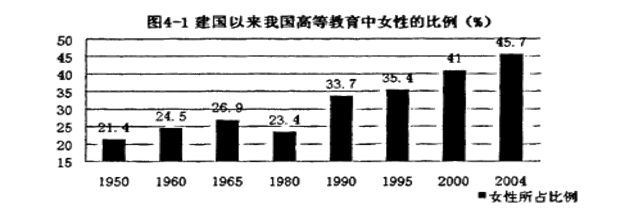

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括宋至清我国书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括晚清留学教育的特点及其影响,概括材料三体现的历史信息。

(3)综合上述材料,联系不同历史时期的史实,概述中国教育的主要特征。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

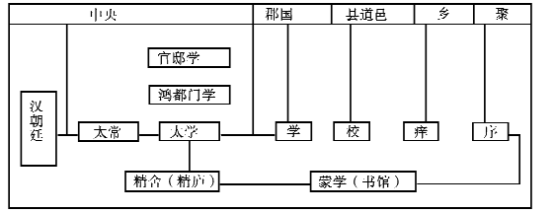

材料一汉代学制系统图

注:①太常:职官名。掌理宗庙礼仪、考核荐举博士和博士弟子。②宫邸学、鸿都门学、大学为官学。③蒙学(书馆)(识字习字)、精舍(精庐)(经师讲学)为私学

——郭齐家《中国教育史》

材料二《壬子癸丑学制》与清朝最后出台的癸卯学制(1904年1月13日颁布,农历癸卯年)相比,有了明显进步。比如基本上废除了教育权利上的两性差别,女子教育正式列入了学制系统;取消了专门为贵族设立的各类学校;取消了按学校等级奖励毕业生出身的制度;规定小学废止读经课、大学取消经科,增加了大量自然科学课程和劳动生活技能的训练;教学方法上要求结合学生实际,适合儿童身心特点,反对体罚学生;缩短了学制年限;除高等师范学校外,其余各级各类学校都允许私人创立。

——摘编自吴洪成、苏国安《我国第一部现代学制的诞生——民初《壬子癸丑学制》探析》

材料三1949年,新中国第一任教育部长马叙伦在教育建设上作了四个方面的努力:第一、对教育机构与学校作直接的政治清理;第二,为工农及其子女接受教育创造条件,加快培养工农出身的新型知识分子;第三,改革学制,制定试行新的中小学暂行规程,形成学校教育的稳态;第四,大力推行苏联教育学理论与教育经验。

——摘编自叶澜《“新基础教育”论》

(1)根据材料一并结合所学知识,评析汉代学校教育制度。

(2)比较材料二、三,指出民国初期与新中国初期在教育变革上的相似之处。

材料一 美国1830年以后,出现了少年儿童涌入小学的高潮。美国马萨诸塞州于1852年颁布了普及初等义务教育法令。

美国1870年后又出现了涌入中学的高潮。到1898年美国实行普及义务教育的32个州已有17个州把义务教育年限定为9年。其他资本主义国家也先后把义务教育年限延长到初级中学的程度。

法国于1959年把义务教育延长为10年,英国从1969年起延长为11年,美国多数州延长到12年,原苏联从1984年延长到11年。

——整理自《中国义务教育学制改革大思路》

材料二 随着新兴技术领域的开发和应用,知识在生产中的作用越来越大。我国面临着新技术革命的挑战,只有普及义务教育,使青少年从小就学科学、爱科学、用科学,才能适应祖国的四化建设和新技术革命的需要。劳动力素质的高低是科学技术应用程度的决定因素,而基础教育则是提高劳动力素质的重要基础。理论工作者强调,不普及义务教育,不提高民族文化素质,“百家争鸣,百花齐放”只能是纸上谈兵。法律工作者指出,法盲和文盲有很大的相关性,不普及义务教育,真正的法制是难于实施的。

——整理自杨海榕《试论普及义务教育的意义》

(1)根据材料一,指出近代以来世界主要国家义务教育的发展趋势,并结合所学知识分析原因。

(2)根据材料二,分析普及义务教育对我国的重大意义。

(3)综合上述分析,如何认识经济与教育的关系?

【推荐2】阅读下列材料:

材料一对于恢复高等院校正常的招生制度,邓小平在1975年就有过这方面的设想,但由于“四人帮”发动了“反击右倾翻案风”运动而未能实现。但他从中华民族的长远利益和国家的长远发展出发,对此事一直念念不忘。

材料二(1977年)邓小平果断恢复高考的战略决策,顺民意,得民心,改变了整个中国的面貌和整整一代甚至几代中国青年的命运。(他们)为中国的改革开放和社会主义现代化建设的蓬勃发展,展示骄人的才华,贡献着无尽的力量。

——薛庆超《革故与鼎新:红墙决策》

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,概括指出邓小平决定恢复高考的动机及其结果。

(2)材料二反映了恢复高考对当时知识分子和中国青年命运的影响主要有哪些?

【推荐3】【历史选修1:历史上重大改革回眸】

材料一

建国初,中央教育部召开了第一次全国教育工作会议,会后采取了一系列措施:首先,接管了国民党政府所属的各级学校,开始把旧学校改造成为人民服务的新学校。其次,从帝国主义者手中收回各种文化教育、宗教慈善事业的自主权。第三,改革旧教育的重点是改革课程,改革学制和高等学校的院系调整。政务院要求高等学校课程的设置在系统理论知识的基础上适当专门化。从1951年下半年到1953年进行高等学校的院系调整,经过调整,各类高校的性质和任务更加明确,特别是高等工业院校得到很大的加强。

——摘编自张艺之《中国历史》

材料二

1985年,全国教育工作会议召开,会后公布《关于教育体制改革的决定》,推动了新时期的教育改革:首先,把发展基础教育的责任交给地方,有步骤地普及九年义务教育。其次,调整中等教育机构,大力发展职业技术教育。第三,改革高等学校招生计划和毕业生分配制度,扩大高等学校办学自主权,加强高等学校同生产、科研和社会其他各方面的联系,实行中央、省(自治区、直辖市)、中心城市三级办学体制。

——摘编自黄仁贤《中国教育史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出建国初和新时期所推行的教育改革的不同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新时期教育改革的意义。

材料一 南京国民政府时期,学校体育思想十分活跃,武术在这一时期迅速发展,张之江建立中央国术馆,随后全国各地出现了国术馆,国术馆对当时武术的传播起了非常大的作用,使人们对体育的认识不仅仅局限于对体育运动赛事的关注。抗日战争时期,体育对于提供兵源起了一定的积极作用。体育锻炼也可以提高人们的身体素质,这可以使人们在战争中更好地生存下去。由于当时的社会形势,金陵大学、燕京大学等一些国内知名学校开始迁到云南以及四川,这些学校不仅在校内自行组织体育活动,也会在学校之间、区域之间举行体育比赛,这些体育比赛活动使得体育在社会之间的传播更为广泛。

——摘编自陈茂春、刘中强《晚清民国时期学校体育思想演变探究》

材料二 1949年新政协通过的《共同纲领》指出:“提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物为中华人民共和国全体国民的公德。”将“爱劳动”列为国民五项公德之一。……1954年,因轻视体力劳动的思想仍普遍存在,部分小学和初中毕业生不愿毕业后成为劳动者,对无法如愿升学产生不满。在此背景下,国家颁布了一系列的文件,提出要加强劳动教育,提高生产技术水平。……1958年9月,中共中央、国务院发布了《关于教育工作的指示》,提出要克服教育工作中的右倾思想和教条主义,教育要与生产劳动相结合,培养具有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

——改编自刘向兵《新时代高校劳动教育论纲》

材料三 20世纪70年代初,著名的“乒乓外交”打破了冷战时期的外交僵局,书写了“小球转动大球”的历史佳话。70年来,我国与180余个国家和地区建立了双边体育友好关系,与100余个国家签署了双边体育合作协议,与国际奥委会、亚奥理事会及各国际单项体育组织间的关系日益密切,在国际体育事务中的话语权显著提升。党的十八大以来,体育对外工作不断深化,体育成为“元首外交”的新亮点。国家主席习近平亲力亲为,通过体育助推民相亲,向世界展现出中国的开放自信、友善包容,用体育谱写中国与世界文明交流互鉴的新篇章。

——摘编自苟仲文《新中国体育70年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京国民政府统治时期中国体育发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期劳动教育的背景和影响。根据材料三并结合所学知识,评析新中国的体育外交活动。

材料 面对苏共二十大暴露出的苏联模式的弊端,1956年4月,毛泽东发表了《论十大关系》,深刻论述了要正确处理国家经济建设与社会发展过程中的一系列重大关系。随着我国社会主义改造基本完成,1956年召开了中共八大,重新分析了当时国内形势的新变化,在多方面做出了积极的努力与尝试。在经济发展方面,确立了“既反保守又反冒进即在综合平衡中稳步前进”的政策方针;在文化建设上,将“百花齐放、百家争鸣”的方针作为文化繁荣发展的指南;此外,还对国内的社会矛盾作出了新的判断。1957年春,毛泽东还提出了关于正确处理人民内部矛盾的重要思想,这为认识中国基本国情奠定了理论基础。

——摘编自郭英菡《从中国社会主义建设探索过程中的成就与失误看对马克思主义中国化的启示》

请回答:

(1)据材料,概括20世纪50年代中期我国社会主义建设探索的成就。

(2)据材料并结合所学知识,简析当时我国所做探索的意义。

材料一 近代中国中医界经历了发展史上最为艰难的、日渐窘迫的发展际遇。为振兴中医,中医期刊兴起。近代上海中医期刊虽始于20世纪初,但发展迅速。据统计,民国时期上海出版的与中医药有关的报刊就多达 165种。在这些期刊中,既有政府社团组织创办的《医界春秋》等,又有沪上名医等私人创办的《光华医药杂志》等。这些期刊中有的以弘扬中医为宗旨,有的以融汇中西医为宗旨,还有的以改良中医、中医科学化为宗旨。为增强期刊的时效性,它们不仅设有问答、来件、社务等专栏,还有专题,组织大规模专题讨论,也刊登兄弟刊物广告及各种别具特色的广告等。为扩大影响力和发行量,它们版式不一,发行模式也不固定,有的还实行推销代理制。

——摘编自卓鹏伟《近代上海中医期刊的办刊特点》

材料二 1947年,我国仅有45所高等医药院校,院系规模小,独立设置者不到一半。新中国成立时,我国仍然没有建立起适合本国的医学教育制度与体制。在严峻的国际形势下,具有三十多年社会主义建设经验的苏联,自然成为我国学习的榜样。20世纪五十年代,我国开始全面学习苏联高等医学教育。……各院校普遍使用苏联的翻译教材。……但学习苏联高度统一的中央集中管理制度,造成各地办学的自主权过小,不利于因地制宜,发展特色教学。学术上片面强调学习苏联、排斥来自英美等国的学术理论和医疗技术,剥夺了学生接受不同学术观点的自由。

——摘编自黄永秋、李剑《新中国成立初期苏联对我国高等医学教育的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代上海中医期刊兴起的原因,并概括其办刊特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期全面学习苏联高等医学教育的原因和不利影响。