材料一(太祖)革中书省,归其政于六部······成祖简翰林官直(值)文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自[清]张廷玉《明史》

材料二 雍正元年二月丙寅十六日,谕科道等官:“朕仰承大统,一切遵守成宪,尤以求言为急······尔等科道诸臣原为朝廷耳目之官,凡有所见,自应竭诚入告,绝去避嫌顾忌之私······一折只言一事,无论大小事务,皆许据实敷陈······朕亦留中不发,不令人知。”

——《清世宗实录》卷四

(1)根据材料一并结合所学,指出内阁出现的原因,并简述内阁与皇帝在处理日常政务时是如何“合作”的。

(2)根据材料二,指出雍正帝实行的统治措施,结合所学,简析其特点及作用。

相似题推荐

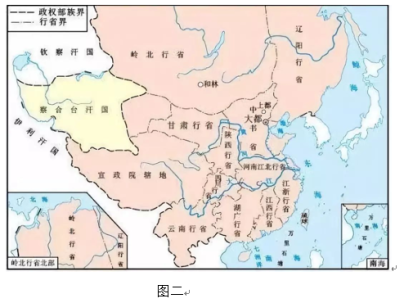

材料一 元代行省的职权,在元世祖时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本身军队。各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改费税,也不能调动军队。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

材料二 洪武九年(1376 年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制--行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司,三司分别行使原行中书省的行政、军政和司法之权,三司互不统属,相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元代地方管理制度的特点。根据材料二并结所学知识,解析明代地方管理制度的作用。

(2)综合以上分析并结合所学,谈谈你对古代地方治理的认识。

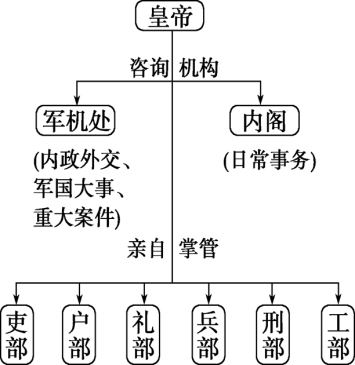

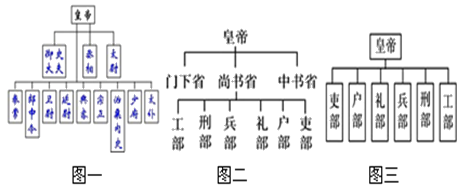

(1)根据图一指出秦朝建立的政治制度名称,图二是哪个朝代建立的什么政治制度?

(2)与图二相比,图三反映的政治制度有何变化?

(3)图四所反映的政体是根据德国哪一部重要文献制定的?

(4)图一、图二是中国封建王朝政治制度的典型代表,图四属于资本主义的君主立宪制,两者的最高统治者都称为皇帝,他们在权力上突出的共同点是什么?

(5)德意志帝国的皇帝与英国国王,两者在行使权力的过程中最大的区别是什么?

材料一

材料二 建隆二年(961),(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

材料三 绍兴三十二年(1162年),宋高宗禅位,宋孝宗继位,诏求直言。朱熹上疏提出了他的“帝王之学”的两条基本原则:“先格物致知”,“自然意诚心正”,这样就可以应对天下的一切事务。扩充了天理,克服了人欲,就会“圣心洞然,中外融彻”,也就是心正意诚。

——摘编自李中《简明儒学史》

材料四 据《明史》记载,1380年,丞相胡惟庸因谋反被诛杀。朱元璋认为:“自秦始置丞相,不旋踵(来不及转脚跟,意为很快)而亡,汉、唐、宋虽有贤相,然其中多小人专权乱政。”为了解决君相之争,朱元璋对中央的政治制度进行了重大变革。

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中图一、二所示疆域的朝代所实施的地方管理体制。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋太祖如何对地方“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述朱熹的思想及其对后世的影响。

(4)根据材料四并结合所学知识,说明明朝“为了解决君相之争”,对中央的政治制度进行了哪些“重大变革”?

材料一 西夏文是西夏立国前仿照汉字创制的,与汉字一样,属表意性质的方块字,形体方整,结构复杂,笔画较多,其文字构成受到汉字“六书”影响,有规律可循。《宋史》记载西夏文“字形体方整类八分,而画颇重复”。西夏文创制后,便“译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。《番汉合时掌中珠》是一部精心编纂的党项人和汉人互相学习对方语言文字的工具书,也是最早的双语双解四项词典。全面反映西夏法律、社会的西夏王朝法典《天盛改旧新定律令》既取法中原王朝法典之长,又依据西夏实际有所创新,形成了自己的特点,为中华法系的传承和发展作出了显著贡献。

——摘编自史金波《西夏文中的中华文明》

材料二 1728年,雍正帝发动了一场推广“官话”(以北京话为基础的北方官话)的运动,这场运动以福建、广东为中心,涉及到全国“凡有乡音之省”,要求“凡官员有莅民之责,其言语必使人人共晓,然后可以通达民情,熟悉地方事宜,办理无误”,“如八年之外,不能官话者,举人贡生监童俱暂停其考试,遵照在案。”此后,福建、广州一带先后建立起了很多专门学习官话的书院——“正音书院”。

——摘编自邓洪波《清代的推广官话运动考析》

(1)根据材料一、概括西夏文的特点及其在文化传承发展中发挥的作用。(2)根据材料二、分析雍正帝推广“官话”的目的。

(3)根据材料一、二并结合知识,谈谈你对当今社会推广普及国家通用语言文字的认识。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

材料一 廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

材料二 唐朝三省六部制示意图:

材料三 本朝家法,自皇祖皇考以来,一切用人听言大权,从无旁落,既左右亲信大臣,亦未能有荣辱人、能生死人者。

(1)材料一中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

(2)据材料二指出,唐太宗如果欲下令治理黄河,最后负责实施的是哪个职能部门?材料二中这种制度有何影响?唐朝中书省与元朝中书省在职能上有什么区别?

(3)材料三中乾隆的言论反映出我国古代君臣之间是一种怎样的关系?从中可以看出我国古代政治的基本特征是什么?