材料一

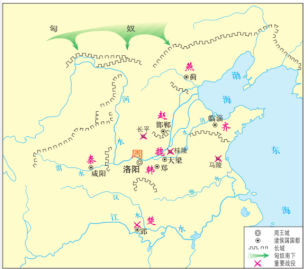

图1 春秋列国形势图 图2 战国形势图

——《中外历史纲要(上)》

(1)比较图1和图2,提取有关从春秋到战国时期的历史变迁信息。概括指出这些变迁信息所反映的社会历史发展趋势。

材料二 中国古代封建社会向近代社会转型有其特定含义,系指由自然经济向商品经济转化,由农业社会向工业社会转化,由古代传统政治、文化向近代政治、文化转化。中国古代封建社会自身经过近两千年的向前发展,至明代后期已经积累、孕育出新的社会因素,这些新因素在性质上不同于以往的传统封建社会而与未来的近代社会相同。

——摘编自张显清《晚明:中国早期近代化的开端》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明代后期已经“积累、孕育出新的社会因素”的依据。

相似题推荐

材料一 “机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门”。

——白居易《朱陈村》

材料二

材料三(嘉定县南翔镇)“四方商贾辐辏,廛市蝉联”,但自明至清,“多徽商侨寓,百货填集,甲于诸镇”。

——摘编自《南翔镇志》

材料四 市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。……惟在平日留心劝导,使民知本业之为贵,崇尚朴实,不为华巧。

──《清世宗实录》卷57

请回答:

(1)材料一反映了我国古代传统社会生产的基本模式是什么?结合所学知识回答与其相对应的基本土地制度。

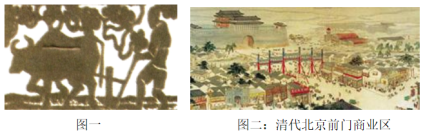

(2)材料二的图一反映了什么样的农业耕作方式? 图一和图二反映的经济活动之间有什么内在联系?

(3)据材料三指出明清时期商业发展出现了哪些新现象?

(4)据材料四并结合所学知识回答清政府推行的主要经济政策?这些经济政策带来哪些消极影响?

材料一 早在汉代,中国就出现一些先进的、适合大面积土地生产需要的农业技术发明,如代田法、耧车等,但却往往得不到普及和推广。明清江南地区落后的铁搭取代了先进的江东犁便是一个典型例子。江东犁用牛耕田,“一牛可抵七至十人力”“中等之牛,日可耕十亩”(明·宋应星《天工开物》)。铁搭工作效率大大低于牛犁,“人日耕一亩,率十人当一牛”(顾炎武《天下郡国利病书》)。明清中国江南地区农桑业发达,养牛空间逐渐狭小,且养牛成本上升,造成畜力严重不足,“吴郡力田者,以锄带耜,不蓄牛力”(明·宋应星《天工开物》)。

材料二 (英国)圈地后,地主侵吞大部分土地,把此前零散田产整固到紧凑的联合农场里,并能圈占从前受社区规章制约的土地,把它们归于个人管理之下。至18世纪,英国城市人口增多,农村人口减少,增加农产品供应成为一个现实的问题。1701年,塔尔发明了马拉谷物条播机,并于1731年在著作《马拉中耕农业》一书中公开其发明。条播机不仅是英国产生的第一台真正播种机械,也是英国农业向废除手工劳动迈出的重要第一步。1828年贝尔发明马拉收割机,还发明了以蒸汽为动力的饲料粉碎机、干草切割机、甜菜切片机等。

——上述材料均摘编自高辉《明清江南的农业结构与经济发展——兼与英国农业的比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期农业技术应用呈现的特点,并分析其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出18世纪前后英国农业生产的变化,并说明中英农业发展趋势所产生的不同影响。

材料一 自明中期以后,黄河、淮河流域水患频发。为此,明廷开始设立“总理河道”一职,全权负责黄淮事宜,各地文武官员均受其节制。明代河防所需费用主要是政府负担,也自地方民间摊派筹措,河工民夫多出自徭役,按地亩征发民夫。明代总河由朝廷直接委任,视其治河成效决定升迁去留。总河离任前,可以推荐一批熟悉河务、勤勉能干的官员,使之受到封赏或优先补缺升迁。最迟在明末就有了具体的河防失职官员处罚条例,崇祯年间的总河周鼎被流放,依据的就是“故决河条例”。

——摘编自《明清时期黄淮河防管理体系研究》等

材料二 1950年10月,《政务院关于治理淮河的决定》明确了治理淮河的方针:“蓄泄兼筹,以达根治之目的”。为了统一治淮工程的领导,中央人民政府筹组治淮委员会,负责规划和领导淮河流域的水利工作。同年11月,第一期治淮工程正式开始。润河集分水闸是控制整个淮河干流洪水的关键,其所需要的钢铁闸门及机件,由上海140余家工厂制造并在一个半月内赶制完成。治淮工程遍及河南、皖北、苏北的48个县,来自全国各地参加建设的工程技术人员在1万人以上。这些工程在当年的抗洪排水中就发挥了一定作用。1951年11月,治淮第二期工程开工后,河南、安徽、江苏三地政府调集大量民工投入到淮河各处工地。治淮民工普遍开展了劳动竞赛运动,并在竞赛中改进施工方法和提高劳动效率。1952年7月,治淮工程基本完成。这些工程拦蓄的洪水灌溉了大量农田,使淮河流域连续获得丰收,淮河干支流的航运事业的发展也加强了物资交流。

——摘编自王瑞芳《从点到面:新中国成立初期的淮河治理》

(1)根据材料一,概括明朝为构建黄淮河防管理体系而采取的举措。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析新中国成功治理淮河的有利因素与意义。

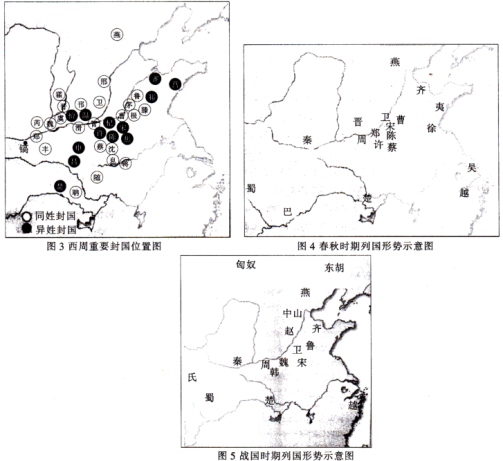

材料

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

根据图3、图4、图5的信息,从两个角度得出历史认识,并结合所学知识对其进行阐释。

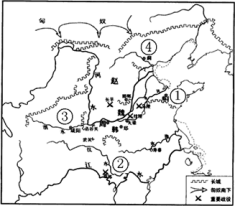

材料一

材料二 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需要。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动百家争鸣的产生和发展。

——萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

(1)请指出材料一图中①②③④诸侯国的名称。结合所学简述该时期的兼并战争对中国社会产生的积极影响。

(2)依据材料二归纳百家争鸣出现的原因。结合所学指出商鞅为满足新兴地主阶级的利益需要在富国方面采取的改革措施。

材料一 晋献公曾祖父(非嫡长子)被封到曲沃(自然件好》后,大力发展衣业,力量壮大起来。经过七十年时间,晋献公曾祖父、祖父、父亲三代将晋国国君消灭。西周天子对此违反宗法制度的行为束手无策。晋献公即位后,地位不稳,公族(大宗国君亲族)势力强大,威胁到国君,于是,晋献公将同姓的公族消灭殆尽。从此晋国不再立公子、公孙为贵族,史称“晋无公族”。虽然消除了公族内部对君位的威胁,可是这样一来,政权就渐渐落到卿大夫手中。这种卿权坐大的现象在秦国却并不严重。晋国的卿权强大,发展到最后便是韩赵魏三家分晋,强大统一的晋国顷刻间消失了。卿权坐大是春秋时期历史的必然,但发生在晋国等少数诸侯国中又是历史的偶然。

——摘编自王立群《历史从未走远——王立群读史札记》等

材料二 恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果把这个人去掉,那时就会需要有另一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。

——《马克思恩格斯文集(第10卷)》

(1)根据材料一并结合相关历史背景,试从“历史的必然与偶然”的角度分析晋国解体的原因。

(2)提炼材料二所反映的观点,并结合中国近代史所学知识予以说明。