材料一 秦国在早期的历史发展中,形成了崇武尚战,重功利而轻伦理,宗法观念相对淡薄,注重实际,讲求实效的文化传统。商鞅变法充分顺应了这种传统,取得了巨大的成功,把秦国引向了日益发展壮大,最后统一全国的道路。商鞅还注重对秦国文化传统的改造与整合,把其中的积极因素上升为国家的统一政策,制订出具体而详尽的措施保证其贯彻执行;利用政权的力量抑制其消极、落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来共同推动了秦国社会历史的发展。乘势而行,借势而进,因势利导,是商鞅变法成功不可忽视的因素。

——摘编自王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

材料二 宋代商品经济发达,宁静而安定的小农社会秩序已被打破,农民弃耕从商的事很常见,如南宋初,岳州农民“自来兼作商旅,大半在外”。客户没有田产,更不会被束缚在土地上,“一失抚存,明年必去而之他”,而按宋朝立法,客户要退佃离开,地主是不可以阻挠的。一些地方,由于“主户少而客户多,口尤难记”,连户口登记都出现困难。城市中的流动人口更多,任何人都可以流入,商人、佣工、流民,如建康府曾为“留都之地,四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业”。宋代社会因其显著的开放属性与商业属性,而呈现出远远强于前代的流动性与活力。

——摘编自吴钩《户口册上的中国》

材料三 党的十一届三中全会后,农村改革蓬勃推进。这一伟大变革,一方面使农民群众获得了生产经营自主权,极大地调动了生产积极性;另一方面也催生了农民群众自我管理、自我服务的项求,以改变一些地方出现的基层管理缺位和村庄无序状况。在这种历史背景之下,一些乡村,村民群众自发选举建立了村民委员会。这一新生事物立即得到各级党委、政府的支持和人大的高度重视与充分肯定,我国基层民主重新获得发展,增强了广大群众对民主政治的认同,充分调动人们参与民主政治建设的积极性。

——俞慈珍《民主视域中的基层群众自治研究》

(1)根据材料一、结合所学,列举商鞅变法中“重功利而轻伦理”的政治措施,并分析“商鞅变法成功不可忽视的因素”。

(2)根据材料二、结合所学,分别从社会关系和基层治理角度,分析宋代呈现出“远远强于前代的流动性与活力”的原因。

(3)指出材料三中“伟大变革”是哪一个历史事件。根据材料三和所学,概述村民为“改变基层管理缺位”采取的措施并分析其作用。

相似题推荐

材料一 东汉时期,士大夫以经术起家,凭借特有的文化权力日益“士族化”,依靠“累世经学”以达到“累世公卿”的目的。士人在政治上得势后,便转而扩张家族的土地与财富,使得家族与政治结合,逐步构成了门阀的基础。曹魏时期的世家大族式家族组织具有血缘家族的一般性质和功能,又有明显的政治、军事色彩, 随着九品中正制的出现,其政治色彩日渐突出。以士大夫官僚为核心,形成家族式政治集团,随之发展成门阀士族。在两晋的门阀专政下,士庶之分如天地之隔, 连士族中的卑门和高门在权力上也有着天差地别,朝廷的要职多由高门门阀出身的人担任,并由以王、桓、谢等大姓为代表的北方士族垄断政权,封锢山泽,依官品占田。

—摘编自徐国富《浅述魏晋南北朝的门阀制度》

材料二 唐晚期及以后的家族组织逐渐褪却政治色彩.恢复了本来面貌。除供子弟读书科考外,不再追求整个家族的政治利益,基本上是一个自给自足的自然经济单位。通过严密的家族组织系统和家族法规,履行着对外保护、赈济互助、开办书院等职能;通过宗谱义庄等凝聚宗族,化解社会矛盾;通过族学强化家族能力,促进家族长久繁荣。宋以后同居共财的大家庭其成员必是同一个祖宗的子孙, 为笼络族人不离散,聚族而居,并通过祭祀共同的祖先,增强血缘向心力。在聚居下的兄弟分家现象尤为普遍,别立户籍,平均每户 5 口左右,由父母与未婚子女组成核心小家庭。

—摘编自邢铁《唐宋时期家族组织的变化》

(1)根据材料一,概括魏晋时期门阀士族在政治、经济上的特点,并结合所学, 从政治角度简要说明南北朝到宋朝是如何打破这个局面的。

(2)根据材料二,指出唐宋时期作者认为家族组织的变化最主要的趋势,并说明其对当时社会层面的影响。

材料一 《周礼》中详尽记载了当时划分细密、职官赅备的乡里区划,国中“五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱”。当时,乡、党、邻、里是四种基本的组织形式。春秋战国时期,什伍组织也被广泛采用,各诸侯国对乡村的控制逐渐趋于严密。秦统一六国后,将全国划分为36个郡,郡下设县,县下置乡、亭、里为基层政权遍推行郡县制。至魏晋南北朝时期,大体上不离“官有秩,各有掌,重教化”的窠臼。唐代实行乡、里、村三级制,以里正为主、村正为其辅,乡的功能进一步被弱化,甚至一度是有职无官。到宋代仍实行乡里制,“诸乡置里正,主赋役”。从王安石变法至清代,地方治权所代表的官制体制从乡镇退缩到县一级,县成为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,以体现族权的宗族组织为基础,以拥有绅权的士为纽带而建立起了乡村自治政治。

——摘编自唐鸣 刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

材料二 南京国民政府时期,“农村中因家庭间的是非和邻里间的争执·····多属“鸡虫得失””,诉讼程序的复杂导致纠纷解决的困难,因而乡镇调解是基层社会治理的亟须。在熟悉基层行政的人士看来,乡镇政权对纠纷的调解“可以减少无数的讼累”,同时,就基层调解委员会的人员构成而言,调解委员“系由乡镇民代表会选出,多为地方公正士绅······必能收事半功倍之效”。

——摘编自谢健《乡镇政权与基层社会治理》

材料三 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代乡村治理的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府时期乡镇调解的主要职能。

(3)根据材料三,概括新中国成立初期党和政府重构乡村秩序的积极意义。

材料一 中国古代社会治理的关键在基层治理。传统中国的正式官僚体制只能到地方州县一级,州县以下的基层社会则是以士绅、宗族等地方精英为主导的地方自治。中国自秦以后形成以地缘为特征的乡里组织,其职能主要是负责征派赋税徭役、掌管教化治安等。汉文帝曾有三老“各率其意以道民”的诏令,乡官甚至可以通过察举制度进入中央官僚系统。待到隋唐时期,优秀士人不再愿意委身乡村的琐屑工作。至两宋改制,背靠政权的保甲长在乡村的影响力不及拥有功名的士绰与基于血亲伦理的族长。保甲建制近似县级政权的派出机构,其管理者近乎沦为县级官员驱使的差役,同时还要侍奉地方士绅,“士民”常不愿充任。

——摘编自潘建雷等《权威的构成:乡村治理秩序的古与今》

材料二 习近平乡村治理重要论述的内容主要包括四个方面:一是以“四个全面”战略布局作为乡村治理现代化的顶层设计与理论指导,二是扎实推进精准扶贫,三是明确提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的目标和任务,四是乡村振兴战略的提出与实施。

——摘编自邱春林《中国乡村治理现代化的基本历程与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉到两宋乡村治理的发展趋势和原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析习近平新时代乡村治理思想的密码是什么?

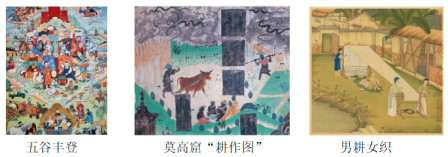

材料一:如下图。

材料二:老舍的著名话剧《茶馆》中有位秦二爷,他在19世纪末致力于投资近代工业,他的理想是要建立“顶大顶大的工厂!那才能救国。”他也确实办了一些实业,1916年前后,他兴办的这些企业最为红火。但在新中国成立前夕,他的企业被国民政府作为“逆产”强行“接收”、抵押、倒卖一空。

材料三:“大包干,大包干,直来直去不转弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的”。

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代农业经济的特点。(任答2点即可得分)

(2)依据材料二并结合所学知识,简要概括19世纪末秦二爷投资近代企业的原因有哪些?

(3)材料三反映了我国在农村实行什么政策?该政策产生怎样的影响?

材料一 “人们看到一些上流人士穿着印度棉织物……,那个时候,王后本人也喜欢穿着中国丝绸和日本花棉布(做的衣服)出来见客。还不止此,因为我们的家里、书斋里、卧室里都充满了这些织物:窗帘、垫子、椅子乃至卧铺本身都是白棉布和印花棉布。”(概括流行)

同时在各方面响起了责难和抱怨的大合唱。(反对)如果人们继续宽容这种外来的竞争,那么英国的民族工业、享有特权的毛纺工业将会怎样呢?我们知道,毛纺工业是不惯于耐心忍受任何竞争的。(反对理由)英国议会赶快使它得到满意,1700年颁布了一道法令绝对禁止印度、波斯和中国的印花棉织物输入英国:凡因违法而被扣押的货物,应予没收、拍卖或再输出。

——保尔·芒图《十八世纪产业革命》

(1)英国议会为什么要颁布1700年的禁令?依据材料并结合所学知识推论,该禁令的颁布将会产生怎样的影响?

材料二 棉花如果没有取代亚麻、羊毛,成为欧洲最主要的布料来源,很难想象工业革命会取得成功。当初,欧洲人如果不是依赖殖民地的棉田取得棉花,而是在自己土地上种植棉花,那么它对欧洲土地、水、人力的需求势必增加,进而很可能使工业革命受挫。棉花没有大规模移植到欧洲。对欧洲而言,这或许是万幸之事。亚洲很多地区,为了提高棉花产量,严重的损害了当地的生态系统。棉花是用水量大的作物,产棉区地下水位下降的问题非常严重。英格兰的新纺织厂机器隆隆作响,预示着新经济时代的来临。而那些在自家附近生产棉花的人,则在和环境退化、土地与水不足等问题斗争。英国人的目标要锁定印度。殖民当局在印度征服适合种植棉花的土地。

——摘自彭慕兰等著《贸易打造的世界》

(2)依据材料二分析英国的工业化与殖民地的关系及其对殖民地的影响。

材料三 1873年资本主义世界爆发了空前严重的经济危机,对英国的打击特别沉重,它的萧条达22年之久。在这种情况下,降低了生产费用和运输费用的洋货(包括棉纱和棉布),便拼命地向中国推销。自1873年以后洋纱几乎每年都在跌价,和1872年相比,下跌最低的1883年,曾跌价三分之一以上。在跌价的同时,棉纱进口数量不断增加,从1872至1890年,棉纱进口量指数由100增加到2164,棉布进口量指数由100增加到127。洋纱进口增加的数量远远比洋布增加数量多得多……马克思在《不列颠在印度的统治》一文中指出:“不列颠侵略者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车。英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后就使这个棉织品的祖国充满了英国的棉织品。”……中国手工纺织业被破坏的过程也基本如此。

——于素云等著《中国近代经济史》

(3)依据材料三和所学知识,分析导致英国棉纱大量倾销中国的原因。你如何评价这一倾销过程的影响?

材料四 棉花产量直接关系棉纺织业的生产,更关系到人民的生活水平。从中华民国时期到建国以后我国的棉花和棉纺织品产量变化如下表:

| 产品名称 | 1949年前最高年 | 指数(以1949年前最高年为100) | |||

| 年份 | 产量 | 1949年 | 1952年 | 1983年 | |

| 棉花 | 1936 | 84.9万吨 | 52.4 | 153.6 | 546.2 |

| 棉纱 | 1933 | 44.5万吨 | 73.5 | 147.4 | 734.8 |

| 棉布 | 1936 | 27.9亿米 | 67.7 | 137.3 | 533.3 |

——依据马宇平等编《中国昨天与今天:1840—1987国情手册》

(4)依据所学知识,分析棉花和棉纺织品产量升降的原因。

| 时间 | 原因 |

| 30年代—1949年 | |

| 1952年 | |

| 1983年 |

材料一 当时许多领导人都把实施新经济政策看作是一种退却,以拯救苏维埃政权。正如列宁所强调,我们向作为商人的农民作了让步,即向私人买卖的原则作了让步。正是从这一点产生了巨大意义。就整体而言,新经济政策确实是由军事共产主义向后退却,用当时的说法,由直接进攻改为迂回。但是,这样理解是不够的。对当时的苏俄来说,首要的任务应当是全力抓经济,为落后的俄国创造社会主义所必须的物质条件。

——摘编自郑异凡《对新经济政策的不同诠释及其命运》

材料二 意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的……从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

——摘编自(英)罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

(1)据材料一并结合所学知识,说明苏俄新经济政策是如何向农民“让步”的?

(2)据材料二并结合所学知识,指出使中国农民重新获得“经济自由”的措施并分析其意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识谈谈中国和苏俄农业政策调整带给我们的启示。

材料一 食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人……食贵则田者利,田者利则事者众。食贵,籴(即买米)食不利,而又加重征,而民不得无(不)去其商贾、技巧而事地利也

——《商君书外内》

材料二 熙宁四年(1071年),司农寺拟定的免役法规定:废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法,改由州县官府出钱雇人应役,各州县预计每年雇役所需经费,由民户按户等高下分摊。原不负担差役的官户、女户、寺观,要按同等户的半数交纳钱,称助役钱。熙宁五年(1072年),颁行市易法。在京城设市易务(后改为市易司),以100万贯作本,负责平价收购商人滞售的货物,赊货给商贩贩卖,也向商贩发放贷款。商贩赊货物及借款,需以财产作抵押,5人以上互保,每年纳息二分。

(1)根据材料一、二分别指出商鞅和王安石在惠农方面的具体做法。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出商鞅和王安石对商业的态度,结合时代背景简析其不同的原因。

【推荐2】阅读材料,回答问题:

材料:战国初期,吴起被楚悼王任命为令尹,主持变法。与其他国家相比,楚国旧贵族保守势力强大,他们把持许多重要职位,而且盘根错节,动弹不得。吴起对楚悼王说:“大臣太重,封君太众。若此,则上逼主而下虐民。此贫国弱兵之道也。”

吴起改革的内容主要有两条:第一,废除贵族世卿世禄的特权,规定封君“三世而收爵禄”。即贵族只要传了三代的,一律收回封爵和体禄、世袭特权。第二,整顿吏治,淘汰冗官。吴起提出“罢无能,废无用,损不急之枝官”,精简机构。

司马迁说吴起“行之于楚,以刻暴少恩亡其躯。悲夫!”

——摘编自孙立群《吴起改革的启示》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳吴起改革的国内外背景和改革目的。

(2)根据材料,分析吴起改革的重心并简评之。

材料一:梭伦以智慧和公正著称,他用取消债务的方式解救贫困者,又以成立新政府并赋予富裕者以巨大政治权利的办法平息富人的不满。根据这一制度,富人(不是世袭贵族)成了统治阶层的主角。最富有的雅典人最为重要,他们可以单独执政。梭伦甚至使雅典政府引进了新的民主原则,即允许穷人(妇女、在当地居住的外邦人和奴隶除外)在公民大会上行使一定的否决权。

——王觉非等译《西方文明史》

材料二:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一及所学知识概括梭伦改革的主要措施。

(2)结合材料及所学知识,分析梭伦改革、商鞅变法产生的社会影响有何不同。