材料一

德国城市化发展真正驶入快车道是在19世纪下半叶工业革命时期,尤其是在帝国统一后,德国的城市化发生了更为显著的变化。城市急剧增多,规模扩大。如随着工业化进程加速,莱比锡发展为重要的工业城市。而且,德国电气工业的迅速发展与工业化和城市化有密切关系。……1835年,巴伐利亚首次建成德国第一条铁路。这条铁路从纽伦堡至菲尔特,全长6.1公里,标志着德国铁路运输时代的开始。“铁路热”开始在全德兴起。到19世纪40年代后半期,德国已经形成了柏林、科隆、法兰克福、慕尼黑和纽伦堡、德累斯顿等铁路交通中心,形成了4大铁路交通网。从19世纪20年代使用轮船以后,随着内河航运业的发展,德意志境内兴起一批内河港口城市。……斯泰因——哈登贝格改革主张城市自治,废除农民封建义务以及进行土地制度改革,为劳动力自由流动创造了条件。“普鲁士式道路”的胜利和农奴制的瓦解,巨额“赎金”部分转化为工业资本,大批破产农民转入工矿企业成为自由劳动力,容克农场扩大经营,日益增长的需要为工业品开拓了销售市场。

——摘编自李富森《近代德国城市化迅速发展的原因》

材料二

德意志帝国时期的社会保险主要包括:俾斯麦时期所通过的三部保险法即1883年《疾病社会保障法》,1884年《工伤事故保险法》,1889年《养老和残疾保险法》。俾斯麦解职后,威廉二世于90年代提出劳工保护立法;1911年三大立法与其他新增法典被并称为德意志帝国社会保险法典;1911年增《遗族保险法》和《雇员保险法》,直至1912年新扩大的保险立法的受保对象几乎覆盖了所有的工人。……社会保险政策的出台不仅为诸多社会问题的解决提供了一套行之有效的方法,同时也加强了国家在社会中的职能和作用,这既得益于工业化的成果,也是对工业化所带来负面效应的有效缓解。

——摘编自徐旭华《德意志帝国城市化影响因素分析》

(1)根据材料一并结合所学,分析19世纪70年代以来影响德国城市化进程的重要因素。(2)根据材料二,概括德国社会保障制度的特点,并结合所学,简述德国社会保障制度建立的作用。

相似题推荐

——摘编自黄亚平、陈瞻、谢来荣《新型城镇化背景下异地城镇化的特征及趋势》

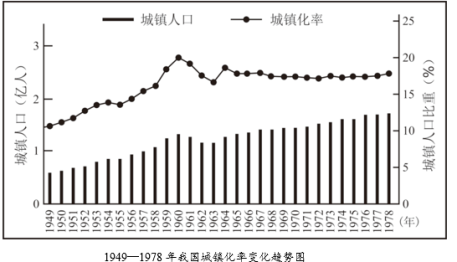

根据如图信息,指出这一时期城镇化率的变化趋势,并结合所学知识,简析城镇化发展的原因。

材料一 明代北京城各门通什么车,都有规定。正阳门大多走皇轿或宫车,因皇帝和大臣出宫城往往经千步廊出正阳门……崇文门大多走酒车,因南郊烧锅制酒。朝阳门走粮车,因南方的大米经运河到通州,然后顺大道拉入朝阳门……安定门走粪车,因靠近地坛,东、西、南三面均有粪场,晒干后卖给农民肥田……阜成门走煤车,从西郊门头沟挖的煤,进阜成门较为顺当。

——贺树德《明代北京城的营建及其特点》

材料二 19世纪中后期,美国迎来了城市化加速发展的高潮。过快的城市化进程,使城市环境承载能力下降,居民将粪秽等生活垃圾直接倾入河中,固体废弃物的增加使街道的卫生状况急剧恶化。各种生活生产污染为病原体营造出绝佳的寄存场所,为传染病大规模暴发埋下隐患。自由放任主义影响下的政府在很长一段时间对各种城市问题持漠视态度,致使19世纪后半期美国城市陷入各种传染性疾病的困扰中,城市中滞后的卫生防疫措施导致死亡率居高不下。

——[美]洛瑞·克莱门《美国公共卫生》等

材料三 清末,有很多部门负责管理北京的街道与沟渠、河道,“严且备矣”,但“究其实,无一人过问”,以致北京城“粪土载道,秽污山积”,“洋人目之为猪圈,外省比之为厕屋”。清政府每年出资修缮,并向商民收取巨款,但款项皆被官员私吞,并没有真正用于街道等的修缮。戊戌变法时期,清政府令“各衙门即行查勘、估修,以壮观瞻,并大清门、正阳门外,菜蔬鸡鱼摊肆,一概逐令于城根摆设”。对此改革,“官吏闾民,皆称不便”,更有官吏怂恿百姓联名反对。

——苏继祖《清廷戊戌朝变记》

(1)据材料一并结合所学知识,概括明代北京城市管理的特点。

(2)据材料二、三概括当时美国城市和中国的北京城面临的共同问题,指出各自产生的原因。

材料一 20世纪70年代以后,逆城市化逐步出现在以美国为首的西方国家,成为城市发展中的普遍现象。为逃离“城市病”控制下的城市,具有经济实力的富人最先走出城市,中产阶级紧随其后。城市附近的小城镇和农村区域内的基础设施、公共服务等随之得到完善,经济拉动力随之产生。乡镇在人口规模、产业结构、公共服务以及空间布局等方面缩小了与城市的差距。同时,对城市而言,生产资料和生产要素的流出则相应地放缓了城市发展速度,推动城市调整并优化其功能结构和空间结构,进而突出城市的产业优势。

——摘编自王宇冰、张丽莉《西方逆城市化实质及启示》

材料二 “逆城市化”并非西方所独有,中国在城市发展的不同阶段也出现了此类现象。第一阶段“逆城市化”现象出现于1961—1977年。自1961年起,国家开始针对国民经济实施八字方针。城市人口吸纳能力降低,人口出现回流趋势。第二阶段“逆城市化”发生在1989—1991年。这一时期政府颁布了包括压缩社会总需求、抑制通货膨胀、强调农业发展等一系列措施,使得城市就业岗位缩减,城镇对农村劳动力的吸纳力下降,农民工被迫回流农村。第三阶段出现了以“非转农”“逸离北上广”“离城返乡”“移居村镇”“回乡投资创业”为代表的多种“逆域市化”现象。对于“逆城市化”的研究热点也相应转移到了其对大城市的可持续发展、中小城镇的持续提振,以及振兴乡村,促进村镇的可持续、高质量发展上。

——摘编自梅莹《中外“逆城市化”研究的热点与趋势对比》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西方与中国“逆城市化”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析西方与中国“逆城市化”的共同影响。

材料一:1933年,美国总统罗斯福最得民心并且得到后续各届政府继承的扶贫政策就是社会救济托底、最低工资标准和社会保障体系建设等改革措施。此外,他还成立了著名的“田纳西河流域管理委员会”负责田纳西河流域和密西西比河中下游流域的援助开发,使该地区经济发展得到极大改善。1965年,美国“开端计划”开始实施,该项目服务对象主要是低收入家庭4~6岁的儿量,到2010年,每位儿童通过该计划可获得7600美元的资助,有效保证了低收入家庭子女的受教育机会。

——摘编自左晓斯《发达国家乡村贫困与反贫困战略研究——以美国为例》

材料二:卡特政府对享有福利待遇的人规定严格的工作条件,防止滥用医疗经费。1977年8月6日,卡特宣布了推行工作福利计划,把工作与福利紧密结合,以求缓解失业和减少福利开支,他认为工作、工作、再工作是从根本上解决福利负担问题的重要途径。里根、布什政府一改新政以来扩大社会福利和联邦政府干预政策,紧缩社会福利规模并逐步转入私人经营轨道,以减轻联邦政府的沉重负担。里根削减了一些社会保障项目,尤其是“随意性的社会福利开支”,他还强调州和地方政府要承担社会保障的某些责任,推动私营福利事业的发展,给予私人养老金计划以更多的税收优惠。

——摘编自黄安年《当代西方国家社会保障制度的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国扶贫措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出美国社会保障制度调整的背景。

材料一:19世纪30年代,受马尔萨斯的人口论影响,资产阶级宣称贫穷是由懒惰和道德问题所致,济贫只会滋生懒惰和贫困,因此解决贫困问题的途径不是养活“过剩人口”,而是用某种办法尽可能地去缩减“过剩人口”。在这种“以惩治懒惰来根治贫穷”的济贫基调下,1834年英国颁布了“新济贫法”,取消了院外济贫,确立院内济贫制度。济贫院实施监狱式管理,家人要被拆散,按年龄、性别分别居住。在当时的济贫院里,除体弱多病者和7岁以下儿童外,其他人都必须劳动,而且多是从事一些危险且经济效益低的苦力劳动,如砸石头、扯麻絮等。

——摘编自郭家宏《富裕中的贫困:19世纪英国贫困与贫富差距问题研究》

材料二:19世纪末20世纪初,济贫院逐渐消失,英国的贫困问题开始有了很大改善。这一方面得益于国家的直接干预,另一方面缘于伪善和惩罚性的济贫激起了人们的愤怒,反抗济贫院制度和《济贫法》的斗争不断涌现。1838年元旦,英国工人组织群众集会,号召人们不要再忍受妻离子散、苟延残喘的监狱式生活,要废除罪恶的法案。1842年5月2日,英国发生了工人请愿大游行(又称宪章运动),工人阶级逐渐认识到“普选权问题是饭碗问题”,政府应为他们的贫穷、失业和悲惨现状负责。是年8月20日,还发生了失业工人袭击斯托克港联合济贫院事件。

——摘编自李家莉、江橙《工业革命时期英国的贫困与济贫》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括院内济贫制度出台的背景和济贫院的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国贫困问题逐渐得到改善的原因。

史料一 二战后,发达国家在生产力提高的基础上,建立起比较完善的社会福利制度,走上了福利国家道路,但福利政策的长期实行导致巨额公共开支,国家不堪重负,社会成员劳动积极性下降,国家生产和国民收入增长缓慢。

——《世界文明史》

史料二 第二次世界大战后,欧洲各国的社会福利制度迅速发展。一般来说,现代欧洲各国的福利国家制度主要包括医疗、疾病、养老、事故、失业、住房、教育等方面。其失业保险规定:凡出于年老、残废、疾病、分娩、工伤、失业等原因全部或部分丧失或暂时丧失劳动能力者,国家将提供一定的社会津贴。除此之外,国家对因公死亡或者伤残的人给予补偿,对有各种困难的人和群体给予补助,同时国家还实行社会救济制度,以保障每个人的最低生活水平。

——摘编自刘玉安《北欧福利国家制度剖析》

(1)据史料一和所学知识,指出二战后发达国家建立起比较完善的社会福利制度的原因。

(2)根据史料二概括现代欧洲国家福利制度的特点。