材料一 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位,……废除了绝对的不受任何限制的最高权力,……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

—杨天石《帝制的终结》

材料二

材料三 下表为《新青年》重大事件表。

| 时间 | 《新青年》重大事件 |

| 1915年9月 | 上海创刊,每期发行1000份;作者主要是陈独秀 |

| 1916年9月 | 《青年杂志》更名《新青年》出版 |

| 1917年初 | 编辑部迁往北京,北京大学教员和学生轮流主编 |

| 1918年 | 使用白话文和新标点,每期发行量达到15000多份;《庶民的胜利》发表 |

| 1919年 | 开辟“马克思主义研究专号”;作者是来自全国其他地方活跃的知识分子和青年 |

| 1923年 | 成为中共中央纯理论机关季刊 |

| 1926年7月 | 终刊 |

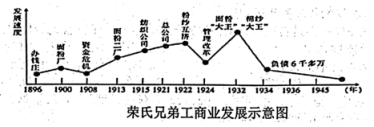

(2)根据材料二,指出荣氏兄弟开办的产业的特点,并结合所学知识分析 1915年左右荣氏家族产业得以崛起的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括《新青年》宣传内容的阶段性变化,并分析该变化的影响。

相似题推荐

材料一 10-13世纪,中原汉族政权与少数民族政权均自我认同为“中国”,“中国”这一美称极具魅力、极具吸引力,不仅成为汉族及其政权引以为自豪的自称,也成为少数民族及其政权所向往的对象。正是这一魅力,才使各个民族和政权逐步凝聚到“中国”这一旗帜之下,形成了统一的多民族的“中国”。

——摘编自赵永春《10-13世纪民族政权对峙时期的“中国”认同》

材料二 清朝既继承了历代中原王朝的疆域,也继承了历史上周边民族活动的领地,清朝的所谓“开疆拓土”,就是国家对边疆地区实行行之有效的管辖,对边疆各民族直接进行行政管理。

——成崇德《论清朝疆域形成与历代疆域的关系》

材料三 南京临时政府从国家层面认可民族平等,有利于改变历朝历代狭隘的大汉族观与清朝满族独尊的民族观。《中华民国临时约法》规定:“凡属蒙、藏、青海、回疆同.胞……今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权。”《中华民国临时约法》从法律层面将“五族共和”和“中华民族”确立为“中华民国”立国的法律依据。这些举措大大促进了中国境内各民族形成“中华民族”为一体的共识。

——摘编自何一民等《从“恢复中华”到“中华民族命运共同体”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辽宋夏金元时期的时代特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举两项清朝治理边疆的措施,并简析清朝“开疆拓土”的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括清末民初“中华民族”观念的内涵。

材料一 在古人心目中,“礼”是“准则法”,是法律规范的根本原则或灵魂,法律应该符合道德。法律与道德在运用过程中的相互关系问题主要是指当法律和道德发生冲突时的取舍问题:是严守法律而违逆道德?还是严依道德而修正法律?自汉唐始便以法律的让步来解决,屈法律而全道德,使体现宗法伦理关系的“礼”基本上法律化了。法律规范同时要执行道德的职能,法律公然规定了“亲亲得相首匿”的制度,公然破坏了自己的尊严而开方便之门。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的法律与道德》

材料二 由于中西方在历史传统、文明基础、思想观念、政治制度等方面的差异,晚清时期的国人对于源自西方的现代法治文明隔阂极深,加之当时启动变法的直接目的是尽快地在法治方面与西方列强接轨,这些决定了当时中国的法治变革是从借鉴和移植起步的。

材料三 西方国家的开庭富有浓厚的宗教仪式的色彩。法官高居法庭正中,身着黑色法官袍,头戴披肩的假发,宛如教堂壁画里传教布道的上帝。法庭的布置,严格的出场顺序,尊敬的辞令,手按《圣经》念出发自肺腑的誓言。像宗教仪式一样被戏剧化了的法律的各种仪式会唤起人们对法律的忠诚本质。在西方法律制度中,正如在西方宗教制度中一样,延续的历史意识相对较强,以致剧变也被有意识地解释成为保存和贯彻过去的观念、原则所必须的。法律评判是非曲直的标准是已经被权威者载入成文法的各项条款,或是前任法官在类似的情况下所作的判决,以及其他的权威渊源。《摩西十诫》中禁止杀人、通奸、偷窃、作伪证和欺诈等戒条成为建立各个法律部门的基础。这是法律的宗教性的重要体现。

——摘编自张冉《试论宗教对西方法律的影响》

(1)根据材料一,概括中国古代法制的特点,并结合所学知识评价这种法制理论。

(2)根据材料二,概括指出近代中国法治变革的特点,并结合民国初年的相关史实加以说明。

(3)根据材料三,概括宗教伦理对西方法律的影响,并结合所学知识分析其原因。

材料一 19世纪“西学东渐”发展阶段

阶段 | 时期 | “西学东渐”的情况 |

| 第一阶段 | 1800—1839年 | 1807年,英国派马礼逊来华传教。此时嘉庆皇帝厉行闭关政策,严禁传教活动,禁止外国人学习中文 |

| 第二阶段 | 1840—1860年 | 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷长技”……但却是空谷足音,长久不为清政府所重视 |

| 第三阶段 | 1860—1895年 | 夷人的长技被提升为西学……以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受 |

| 第四阶段 | 1895—1900年 | 人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”……到1898年,学会、学堂和报馆达300多个 |

材料二 臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所末通,无不款关而求互市。我皇上如天之度,概与立约通商,以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥聚于中国,此三千余年一大变局也。

——李鸿章(1823—1901),1872年《筹议海防折》

(1)据材料一并结合所学知识,分析指出中国人对待西学态度变化的原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,概括面对“三千余年一大变局”,近代前期社会各阶层做了哪些探索。

材料一 夫西服未文,然衣制严肃,领袖洁白,衣长后衽,乃孔子三统之一,大冠似箕,为汉世士夫之遗。革舄(生皮制的鞋)为楚灵王之制,短衣为齐桓之服,故发尚武之风,趋尚同之俗,上法泰伯、主父、齐桓、魏文之英风,外取俄彼得、日明治之变法,皇上身先断发易服,诏天下……与民更始,令百官易服而朝,其小民一听其便,则举国尚武之风,跃跃欲振,更新之气,光彻大新。

——摘编自康有为《请断发易服改元折》(1898年9月)

材料二 孙中山以阳历1912年1月1日为民国元年元旦,其目的是显而易见的:一是共和成立,不用皇帝年号,而改为民国纪年,便于民众记忆;二是阳历没有闰月,减少了农历中闰月的换算,便于年度预算;三是与国际上普遍采用阳历的潮流相适应……1912年1月13日,孙中山发布《临时大总统关于颁布历书令》,令内务部编印新历书……这部历书将旧历书上吉凶神宿一律删除。

——摘编自左玉河《从“改正朔”到“废旧历”——阳历及其节日在民国时期的演变》

(1)根据材料一,概述康有为主张改革服饰的原因。

(2)根据材料二并结合所学,简要评价南京临时政府历法改革的历史意义。

材料一 近代随着西方列强的入侵和民族危机的不断加深,西方体育逐步传入中国。19世纪60年代,洋务派出于强兵的目的,创办军事学堂,开设体操课程。 1902年,《新民丛报》发表“军国民篇”,掀起了近代中国的军国民体育思潮。翌年,近代体育课程正式登上历史舞台。 民国建立后,教育总长蔡元培提出“五育并举”,将体育摆在了与德育、智育同等重要的位置。随着新文化运动的兴起,人们的个人意识逐渐觉醒,更加重视身体教育在实现个人幸福与发展上的重要意义。1922年,北洋政府颁布《壬戌学制》,将“体操科”改为“体育科”,以育人为目的的身体教育成为学校体育的主流。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自王勃然等《近代国人体育观念的变迁》

材料二 2023年9 月 23 日晚,第19届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市举行。 国家主席习近平出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。 这是一场万众瞩目的体育盛会,这是一次亚洲多彩文明的对话。正如习主席在致辞中所说:“亚洲运动会承载着亚洲人民对和平、团结、包容的美好向往。”和平、团结、包容,直指安全、发展、文明等事关亚洲前途命运的重大议题。 “以体育促和平、促团结、促包容”,责无旁贷。

——摘编自人民网

(1)根据材料一并结合所学,概括近代中国体育发展的特点,并分析影响其发展的因素。(2)根据上述材料并结合所学,说明发展体育运动的意义。

【推荐3】阅读材料,根据要求作答。

材料一18世纪,英国兴起技术革新和产业重组的浪潮。工业革命由此展开,不仅在空间上逐渐扩散,而且波澜起伏、连续不断。工业革命造成了人类社会的大转型,改变了整个世界。

——岳麓书社《历史》必修Ⅱ•经济成长历程

(1)根据材料一指出英国工业革命中最具代表性的成就是什么?英国完成工业革命后对中国的侵略给中国近代经济结构带来怎样的变化?

材料二交通运输工具的变革,使得远程运输更为广泛、安全、便捷;电信工具的创新加速了商业信息的传播与交流,使得人们的跨时空联系日趋频繁和便利。世界各地的生产、流通和消费紧紧地联结在一起,人类朝着世界一体化的进程迈出了关键性的一步。

——人民出版社《历史》必修第二册

(2)根据材料二,结合所学知识列举第二次工业革命的成果来证明第二次工业革命改善了生产和生活;缩短了人们旅行的时间,使出行更加方便;加强了世界联系。

材料三在北京以及各省省会城市,出现了所谓“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧、相得益彰。

(3)据材料三,概括社会生活变化的特点,并结合所学知识概括影响近代中国物质生活和社会习俗变迁的因素。

材料四一些闭塞地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化进程。

——周积明《最初的纪元》

(4)依据材料四,结合所学知识,指出新式交通的出现对中国社会产生的积极影响。

材料一 文艺复兴时期的人文主义者充分肯定人性及人的感性欲求的合理性……他们认为,人的幸福不在天国而在尘世,不在来世而在现实生活世界,在现实生活世界……这种肯定人的世俗生活的态度和行动深深触动了每个人的灵魂。“我是凡人,我只要求凡人的幸福”,这已成为文艺复兴时期的一句名言。

——韩庆祥、王勤《从文艺复兴“人的发现”到现代“人文精神的反思”》

材料二 尽管新文化运动深深受到文艺复兴与启蒙运动的影响,但它对中国后来的影响与文艺复兴运动带给西方的影响是完全不同的……新文化运动复兴的不是中国自己的传统精华,而是西方传统的内涵。而作为中国文化的传统一儒家思想,在这场运动中反而被打倒了,至少说它对中国人的影响减弱了。

——薛超良、刘思悦《新文化运动对儒家文化的影响》

(1)根据材料一,概括文艺复兴时期人文主义的思想特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新文化运动与文艺复兴运动的异同。

知识分子是社会的中坚力量,无论是传统士人还是现代知识精英,都要在时代洪流中作出抉择。

材料一 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。……三十老明经,五十少进士……故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——摘自(五代)王定保《唐摭言》

万般皆下品,唯有读书高……朝为田舍郎,暮登天子堂。

——摘自(北宋)汪洙《神童诗》

材料二 ……科举停废,则意味着希望的破灭。四民之首的士人不再以科举为指挥棒,而是各择出路:通过留学成为上层知识分子精英,旧学即废,全国上下转而崇尚新学,留学成为读书人进阶的最好途径。然而有条件留学的知识分子毕竟还是少数,而这些留学归国的知识分子,归国后往往成为上层精英,如胡适。投身实业,清朝末年,在“西潮”冲击下,“商”念来愈被提升到重要位置,与西方商战,追逐高利风行一时,很多具有传统功名的人转而投身实业,如清末状元张謇、孙家鼐。融入地方政权,成为清末自治运动的重要力量,山西士子刘大鹏。还有一部分人加入会堂,或投身于军事活动,因此传统士人的社会流向发生了变化,他们的出路更趋多样化。

——摘自何吉美《科举制的存废与清末传统士人的社会流动》

材料三 ……中国知识分子中的优秀代表面对接踵而来的社会危机和历史巨变,积极思考国家的前途、民族的命运,……走上历史的中心舞台……发动了一场又一场政治社会的革命……。

——摘自康冀楠《清末开封:河南省革命摇篮》

(1)材料一中的“长策”指什么?如何理解“……赚得尽白头”?

(2)“科举停度,则意味着希望的破灭”,结合材料二谈谈你的看法。

(3)结合材料和所学知识,你如何看待不同时代“他们”的抉择?

材料一 1840年,西方列强用坚船利炮轰开了清王朝的大门,面对这一“数千年未有之变局”,中国的思想界受到了强烈的震撼。在第一次稿片战争期间,以龚自珍、林则徐为代表的地主阶级改革派的有识之士,便率先提出了经世致用思想。19世纪60~90年代,为了挽救清政府岌岌可危的命运,以曾国藩、李鸿章为代表的官僚士大夫们产生了应变的思想,洋务思潮应运而生。甲午战后,为了救亡图存、抵御外辱,维新志士们奔走呼号、宣传变法图强,使维新思潮在中华大地迅速传播开来。20世纪初,资产阶级革命思想取代改良思想成为时代思潮的主流,辛亥革命后的社会剧变促使激进的知识分子深刻地认识到教亡的根本出路在于扫除人们头脑中的封建愚昧,这样以“科学”“民主”为旗帜的启蒙运动以及后来的社会主义思潮,将中国思想界的注意力引向了更深的层次。

——摘编自刘爱华《中国近代社会文化思潮的演变及其特征》

材料二 在中国现代化史上,救亡与启蒙难解难分,中国的启蒙即源于救亡,救亡是中国启蒙的深层动因。与法国启蒙运动相比,中国启蒙运动毋宁是一种落后民族寻求富强之道的“救亡型启蒙”。五四运动前后,新思潮经历了一个从思想启蒙到“直接行动”、从“价值重估”到“社会改造”的转变。由此,五四运动后,革命运动代新文化运动而兴。这种文化运动与政治运动的消长,与其说是“救亡压倒启蒙”,毋宁说是“启蒙转化为革命”。

——摘编自郑大华主编《当代中国近代思想史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国出现的主要社会思潮,并分析其出现的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国思想启蒙发展的特点。